她倆把中國(guó)太極介紹到西方

她倆把中國(guó)太極介紹到西方

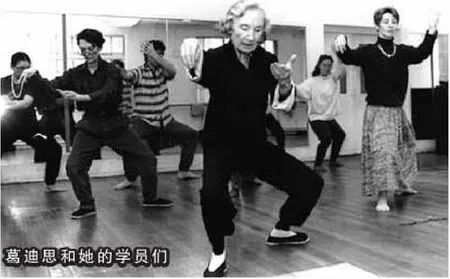

葛迪思和她的學(xué)員們

德爾瑟對(duì)中國(guó)戲曲和武術(shù)頗有研究

格爾達(dá)·葛迪思(左)與索菲亞·德爾瑟

在李小龍揚(yáng)名前,兩位西方女性就已將中國(guó)太極介紹到了海外。盡管聲名不顯,但對(duì)太極強(qiáng)身健體價(jià)值的發(fā)掘,仍令兩人成為推動(dòng)中國(guó)武術(shù)走向世界的先知。

格爾達(dá)·葛迪思(Gerda Geddes)第一次邂逅太極是在黎明時(shí)分。時(shí)值1949年,走在上海晨霧彌漫的街道上,她發(fā)現(xiàn)一名老者在空地上修煉一門緩慢的、充滿冥想的運(yùn)動(dòng)。作為來自挪威并受過正規(guī)訓(xùn)練的現(xiàn)代派舞蹈家,如此場(chǎng)景頓時(shí)將她深深吸引:“看著看著,我覺得冷熱感交替地沿著脊椎上下流動(dòng),當(dāng)即認(rèn)定,這就是我窮極一生追尋的至寶。”

戰(zhàn)爭(zhēng)令不少外國(guó)人離開了當(dāng)時(shí)的中國(guó),但葛迪思并非唯一對(duì)太極感興趣的歐美人。幾乎同一時(shí)期,同樣在上海,美國(guó)舞蹈家索菲亞·德爾瑟(Sophia Delza)也對(duì)太極這門功夫如癡如醉。更關(guān)鍵的是,在把這門歷史悠久的技藝帶回各自的祖國(guó)前,兩人都接受了中國(guó)太極名師的訓(xùn)練。在那個(gè)男女之間、種族之間壁壘森嚴(yán)的時(shí)代,這無疑是開拓之舉。

葛迪思與德爾瑟在歐美互為鏡像,一度引領(lǐng)風(fēng)騷卻鮮為今天的武術(shù)愛好者所了解。正是她們把太極傳播到遠(yuǎn)離華夏的西方,推動(dòng)了前者成為風(fēng)靡全球的中華文化符號(hào)。

“太極的吸引力在于形神兼?zhèn)洹?/h2>

太極是當(dāng)今世界最受歡迎的健身項(xiàng)目之一,每天有上百萬(wàn)人次習(xí)練,在不同文化族群、不同年齡的人群中廣為流傳。不過,它如今的功能更多地表現(xiàn)在健身和消遣,而非搏擊上。就此而言,太極作為一種技擊方式的起源容易遭到忽視。

在中國(guó)民間,太極經(jīng)常被說成“太極拳”,起于亂世而被道教信徒奉為防身絕技。隨著時(shí)間推移,它逐漸演化成以柔和風(fēng)格為主,通過擾亂對(duì)手招式的打擊方向取得優(yōu)勢(shì)。

太極倚重相對(duì)緩慢的動(dòng)作、有節(jié)奏的呼吸和練習(xí)者的意念,其健身價(jià)值是顯而易見的。半個(gè)世紀(jì)前,搏擊型武術(shù)一度在歐美大紅大紫,但進(jìn)入21世紀(jì)以來,太極頗有些后發(fā)制人的意味——尤其是在研究者驗(yàn)證指出,習(xí)練太極者的健康水平確有提升之后。

武術(shù)史學(xué)家本·賈金斯(Ben Judkins)曾表示:“一個(gè)多世紀(jì)以來,就太極的理療作用的研討,在西方重復(fù)了無數(shù)次。只是到了近些年,專業(yè)機(jī)構(gòu)才對(duì)太極進(jìn)行了系統(tǒng)的測(cè)試,確信練太極對(duì)很多慢性病有效。”臨床研究還顯示,練太極的保健功效繁多,包括減少心臟病發(fā)病率,緩解壓力及全面改善中老年人的身體狀況。

去年,《英國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)期刊》建議:鑒于練習(xí)太極有切實(shí)的保健效果,醫(yī)生可以針對(duì)很多不同的癥狀,包括糖尿病、關(guān)節(jié)炎……將太極列入“處方”。“公眾認(rèn)可也很重要,”著有《內(nèi)家拳》一書的作家杰西·奧布萊恩(Jess O'Brien)解釋說,“譬如,螳螂拳不是任何人都能接受的,太極拳則很好地滿足了公眾需求。對(duì)普通人來說,太極的吸引力在于形神兼?zhèn)洹!?/p>

中國(guó)功夫逐漸在歐美扎根

這種吸引力為何如此令人沉醉?答案可以從德爾瑟和葛迪思半個(gè)多世紀(jì)前的經(jīng)歷中尋找。事實(shí)上,在來到中國(guó)并接觸到這門神奇的功夫前,她們的人生就堪稱多彩。

德爾瑟出生在紐約布魯克林,成長(zhǎng)于藝術(shù)家和自由派政治家的包圍中。她最開始接受的是現(xiàn)代舞訓(xùn)練,后來去巴黎學(xué)習(xí)了電影表演。1928年,她在百老匯登臺(tái)亮相,隨后在全美展開巡演。1948年到上海后,她成為首位在中國(guó)藝術(shù)學(xué)校進(jìn)行交流和授課的美國(guó)女性。

葛迪思來自挪威上流社會(huì)。和德爾瑟相似,她從小就接受了現(xiàn)代舞培訓(xùn),后來在奧斯陸大學(xué)學(xué)習(xí)精神療法。二戰(zhàn)期間,葛迪思參加過反納粹抵抗組織,面對(duì)敵人的追捕,她曾藏在馬車上撤退到瑞典。隨丈夫踏上中國(guó)土地后,她逐漸產(chǎn)生了把自己研習(xí)的舞蹈和武術(shù)用于精神治療,創(chuàng)建以身體為導(dǎo)向的精神療法的思路。然而,當(dāng)看到黎明中老人練太極的情景,她馬上意識(shí)到,根本沒必要去專門創(chuàng)造這種東西,因?yàn)橹袊?guó)人自幾百年前就精于此道。

在那個(gè)年代,西方女性練太極是無先例可循的。葛迪思晚年回憶稱:“中國(guó)人和我交流時(shí)有諸多不便,當(dāng)時(shí),相當(dāng)多的婦女還在纏足。”

她們遇到的困難一重接一重:遭遇了中方的清規(guī)戒律——武功傳男不傳女,更不許透露給外國(guó)人;遭遇了無處不在的語(yǔ)言障礙,還經(jīng)歷了國(guó)家政權(quán)的更替。盡管如此,德爾瑟和葛迪思都找對(duì)了師門——德爾瑟學(xué)的是吳氏太極,葛迪思則學(xué)了楊氏太極。兩人劃時(shí)代的舉動(dòng),打破了阻礙東西方文化交流的壁壘;同一時(shí)期,少年李小龍尚在葉問的詠春拳訓(xùn)練班習(xí)藝。

回到各自的祖國(guó),兩位女士遭遇不同。葛迪思和她的中國(guó)功夫在歐洲一度遭到質(zhì)疑和冷遇,德爾瑟?jiǎng)t借助巡演,迅速蜚聲全美;1954年,她在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館進(jìn)行了公開表演。如賈金斯所言,此乃美國(guó)武術(shù)文化的地標(biāo)性時(shí)刻——彼時(shí),大多數(shù)美國(guó)人只能在春節(jié)和大學(xué)校園里見識(shí)中國(guó)功夫。之后不久,德爾瑟受邀在卡內(nèi)基音樂廳和聯(lián)合國(guó)總部等重要場(chǎng)合定期授課。而在大西洋彼岸,葛迪思也終有斬獲:倫敦當(dāng)代舞蹈學(xué)校把她的太極課編入大學(xué)一年級(jí)教程。總之,幾經(jīng)努力,德爾瑟和葛迪思雙雙把太極成功地介紹給了西方民眾。

此后7年間,德爾瑟筆耕不輟,完成了英語(yǔ)世界中第一部以第一人稱全面介紹中國(guó)功夫的專著《太極:身與心的和諧》。她開門見山地提到:“我要把西方人的注意力引到這項(xiàng)古老而杰出的運(yùn)動(dòng)上,太極非常符合這個(gè)時(shí)代的要求。”顯然,德爾瑟和葛迪思是從促進(jìn)身心健康的視角看待這項(xiàng)古老的學(xué)問,讓身處工業(yè)文明下的西方人窺見了一個(gè)新奇的領(lǐng)域。

以武修身,終獲后人盛贊

20世紀(jì)60年代,來自神秘東方的“功夫文化”在美國(guó)迎來了爆發(fā)。繼柔道之后,空手道也被美國(guó)大兵帶回本土,生根發(fā)芽。銀幕上,李小龍顛覆常識(shí)的精彩表演,更是激發(fā)了普羅大眾的習(xí)武夢(mèng)。這個(gè)時(shí)期,夸張的動(dòng)作片和功利主義驅(qū)動(dòng)的搏擊訓(xùn)練成為“功夫文化”的重心,主張“以武修身”的德爾瑟和葛迪思,則靜心面對(duì)以男性為主宰的功夫熱潮。

然而,由于節(jié)奏較慢的太極不符合當(dāng)時(shí)的主流觀念,即對(duì)搏擊技術(shù)的速成性需求,德爾瑟和葛迪思一度遭到排擠。“所謂流行文化,就是出名和被遺忘同樣迅猛,”賈金斯指出,“當(dāng)時(shí)人們言必稱李小龍和中國(guó)功夫,似乎完全忽視了兩位女士此前15年所做的一切。”

研究東方文化多年的杰西·奧布萊恩在《內(nèi)家拳》中,肯定了德爾瑟和葛迪思的貢獻(xiàn)。他主張,不能對(duì)中國(guó)武術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單解釋。“人們總是想給中國(guó)武術(shù)下明確的定義,然而單一的標(biāo)準(zhǔn)并不存在,”奧布萊恩說,“太極是多變的,能以很多不同的方法擊敗對(duì)手。有人指責(zé)太極在搏擊功能上有欠缺,可既然它包含了入靜和康復(fù)的概念,就不能說它全無價(jià)值。”

舞蹈家的出身,讓德爾瑟和葛迪思更傾向于用太極解決修煉者自身的問題。德爾瑟從一開始就以健身為目的對(duì)其加以推廣,葛迪思則將太極視為啟迪靈性的方法。當(dāng)然,她們都清楚地知道,自己練習(xí)的東西從源頭上講是一門武術(shù),盡管克敵制勝不是她們的直接目標(biāo)。

德爾瑟與葛迪思分別在1996年和2006年辭世。她們把太極的種子播撒到西方,她們的追隨者遍布全球。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來,她們安于寂寞,最終因眼力獨(dú)到而勝出。進(jìn)入21世紀(jì),太極在世界范圍內(nèi)方興未艾,其強(qiáng)身健體的意義越來越被臨床醫(yī)學(xué)界推崇。相反,曾紅極一時(shí)的搏擊型功夫有些后繼乏力,歐美的武術(shù)迷發(fā)現(xiàn),自己仍然需要爭(zhēng)取主流輿論的認(rèn)可。

這樣的結(jié)局與太極“以柔克剛”的邏輯暗合。德爾瑟和葛迪思取得了沒有喧囂的勝利。摘自《中青在線》