“奇巧”的藝術:開遠自然根藝

□ 文·圖 / 云南大學文化發展研究院 馬祺

“奇巧”的藝術:開遠自然根藝

□ 文·圖 / 云南大學文化發展研究院 馬祺

起源

開遠一帶古稱“阿寧蠻”。1913年,當時的縣長蔣子孝將其更名“開遠”,有“四面伸開,聯結廣遠”之意。處在紅河州的中心位置,開遠極具地緣優勢,滇越鐵路在此設二等車站后,使其一躍成為滇南的商業重鎮。

中華人民共和國成立后,各地軍人、知青聚集開遠支援邊疆建設,參與煤礦和石灰石采集開發等重點工業。工人們上山、下河,在日常的礦藏開采中,發現了土層下、河道中盤根交錯的古老樹根,它們形態怪異卻又極富美感。這些來自不同省份的知青們,大多接受過現代文化和審美教育,面對千姿百態的詭怪樹根,他們有著不同的文化理解。

在物質和文化匱乏的年代里,山間形態萬千的樹根,成為開遠知青發散思維、激發想象的對象,從對自然的單純審美,到適當加入人工雕琢,這批最初的知青“根藝師”開創了開遠自然根藝。

用料

巖桑、清香木、羊蹄甲、黃楊木、花梨木、紫柚木、龍骨藤,是開遠自然根藝的常用木料,這些生長在開遠的樹木與其他地方不盡相同。“冬不裘,夏不葛”,開遠有著“天然溫室”的稱號,在特殊的垂直性氣候及喀斯特地貌的影響下,開遠樹木的生長周期較其他地區的同類樹木更長,本應高大生長的喬木樹種,在開遠竟然生長成為矮小的灌木,形成高油性、高密度、高韌度的優質木材。其中,巖桑(似黃檀,油性色澤優于黃檀)、紫柚木、羊蹄甲、花梨木是開遠自然根藝的上乘材料,也是開遠根藝師最擅長處理的根料。

藝術魅力

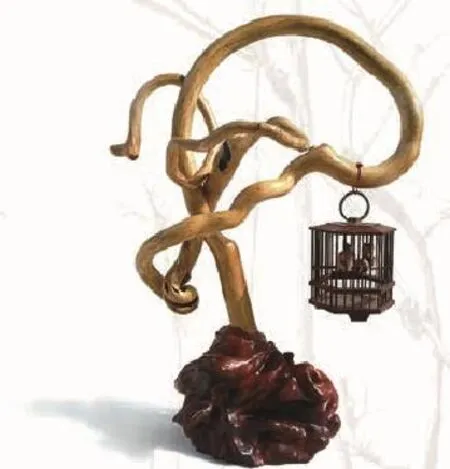

自然演化中,每一個偶然的因素都會在根料上留下必然的印記。當巨石橫置在樹根前,頑強的根須穿過巨石裂縫,將石頭包圍進樹根里,根、石兩種東西和諧融匯,增添了根藝的美感。隨著地形變遷和河流改道,河水漫上了從前的林地,沉入水中的樹根在水流數十、數百年的沖擊洗刷中,形成回旋環繞的形態,具有溫潤的線條感,又或是蟲子在樹根上蛀出蟲眼;因樹木病變腫大形成的瘤狀樹癭;冰雹擊打的坑洞;雷電劈射的焦痕……不同的自然因素造就了根材的千奇百怪,這其中就蘊含著開遠自然根藝“空、透、漏、瘦、皺、奇、丑”的神奇藝術魅力。

“大自然已經將樹根雕琢得足夠美了,再大手筆地雕刻是破壞原有美感的畫蛇添足。”這是開遠自然根藝師李星常說的“金句”。如何巧妙地在根材上進行人工雕琢,以充分表現自然根藝的“奇巧”美?這對根藝師的審美意趣和藝術領悟有著極高的要求。創作之初,根藝師要花費很長時間從多個角度觀察樹根,很多時候,這種簡單的“觀看”常常要花費掉數月的時間。充分“觀照”根料后,根藝師心中形成了初步的“擬像”,依照這個想法再一刀一鋸、小心翼翼地對根材進行取舍和加工。可見,開遠自然根藝“奇巧”的藝術魅力既源于自然,又高于自然。龍骨藤是開遠獨有的特殊木料,它密度高、紋理深刻、色差大,藤身呈螺旋狀扭曲變化,肌理變化萬千,有著極高的藝術價值。順應自然造型的原則在對龍骨藤的加工上最為顯著,根藝師依龍骨藤的天然形態,進行造型、定型、打磨、配座等加工。

文化是工藝品的靈魂,根藝作品造型上的“奇巧”與開遠民族民間文化息息相關。開遠世居有彝、苗、回、壯四個少數民族,受少數民族神話傳說、民族圖騰、審美文化的影響,開遠自然根藝也打下了深刻的民族文化烙印。由根雕藝師李星設計的“流云香座”就是受哈尼族文化的影響。“流云香座”借鑒哈尼族梯田圍土搭田、引水灌溉的耕種文化,選用形似梯田,具有塔形結構的根材為原料,制作出金字塔狀的香座。在香座每一層級的最高點,嵌入一塊直徑5毫米的環形翡翠,用于放置塔香,每一個平面層級間都鉆有數個小孔,制成流煙通道。將塔香點燃后放置在塔座上,香煙順著根材內部的煙道緩緩下流,漸漸將每一塊“梯田”鋪滿,香座周圍香氣彌漫、煙霧繚繞,如同微縮的哈尼梯田一般如夢似幻。

“空、透、漏、瘦、皺、奇、丑”,這是開遠藝術家對開遠自然根藝的審美與認知。“一棵樹一棵根”,開遠自然根藝巧借天然,營造出不可復制的“奇巧”藝術。“審奇”“審丑”,這種詭怪瑰麗的自然根藝究竟從何而來,又有著什么藝術特點?

未來

開遠自然根藝重形重用,產品既有餐桌、茶座等家具大件,也有香案、筆架、壺架、背錘、手串、煙斗等實用小物。經過對審美價值和實用性的雙重開發,開遠自然根藝從單純觀賞把玩的擺設演化為兼具美觀和實用性的產品,擴大了銷售市場。在機械復制時代中,“獨一性”成為了人們的極致追求,自然根藝富含生活哲理,觀賞者從不同角度對其把玩,能在同一件作品上體驗和感悟到不同的形態和思想。隨著年份增長,由稀缺資源創制的根藝作品價值將有極大的上升空間。伴隨人們審美意識和投資意識的覺醒,開遠自然根藝市場前景不可小覷。