花腰傣服飾:穿在身上的歷史

□ 文 / 朱迪

花腰傣服飾:穿在身上的歷史

□ 文 / 朱迪

考古學家蘇秉琦曾在自己的著作中寫道:中華文明的起源,不是一處星火,而是漫天繁星。

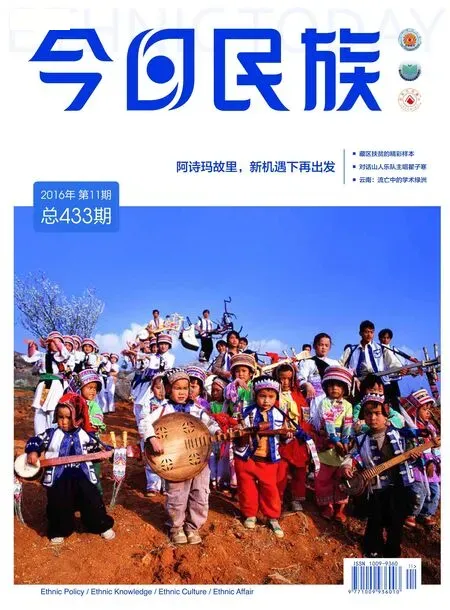

頭戴雞帽,腰纏花腰帶,世代居住于哀牢山系腹地、戛灑江畔的傣族,被周邊其他民族稱為“花腰傣”。女子腰間層層裹起的腰帶,用精美的幾何圖案織滿了秀美的山水——黑色是山,白色是水,紅色是花兒……

據文獻記載,商周時期今元江(新平境內稱為戛灑江和漠沙江,古稱濮水)兩岸就有濮人居住,濮人即今新平傣族先民(江應樑《傣族史》)。這是現今花腰傣的一個重要族源。

新平,在傣語里被稱為“勐雅”,傣族的其他支系稱花腰傣為“傣雅”,在傣語里“雅”是“停留下來”,而“傣雅”是“遷徙中遺落下來的人”,在新平花腰傣的村寨中,依然流傳著他們的祖先是沿著河流遷徙過來的傳說。

新平花腰傣的服飾可分為傣雅、傣卡、傣灑、傣仲、傣泐、傣章六種類型,其形制大體相似,但因所用布料質地、修飾圖案、修飾部位、色彩的不同,又有明顯的區別。

傳統傣灑女性服飾由頭飾、上衣、腰飾、裙裝、綁腿、鞋子六個部分組成。而根據具體穿戴場合不同,又分為盛裝與普通裝;從年齡上來看,兒童、少女、成人和老年婦女的穿戴也有不同。傣灑盛裝時束發盤于頭頂后,戴一頂鑲滿銀泡、帽檐綴滿銀芝麻鈴鐺的小圓帽;上衣用料均為綢緞,內著右襟無領無袖短褂,外衣為長袖無領短褂,比內衣更短;下著黑色綢緞筒裙,裙端繡橫條狀各色圖案。

較之盛裝,日常裝相對樸素,形制雖與盛裝相同,但布料為純色棉布或麻布,以黑色為主,全身唯上衣領口有刺繡;日常裝的頭部裝飾,是用布條、圍巾或遮陽帽將頭發包起,而后戴上斗笠。下身著黑布裙子,外面多會罩一條純藍色圍裙;腰間亦綁腰帶,只是顏色花樣較之盛裝樸素許多。綁腿為白色棉麻布;鞋子則全憑個人愛好搭配。

根據云南晉寧石寨山的考古發現,兩千多年前,傣族先民婦女便有束髻、“纏帕”的習慣,并且裳似筒裙。

唐以后,傣族先民繼承并發展了德宏地區哀牢人的“哀牢布”(又稱桐華布)的織造技藝,使之成為著名的“娑羅布”。娑羅即木棉樹,其果實是花腰傣紡線的主要材料;同時據唐樊綽《蠻書》卷四記載:“黑齒蠻以漆漆其齒……皆當頂上為一髻。以青布為通身袴,又斜披青布條。”(高立士《傣族的服飾文化》)黑齒蠻即花腰傣在唐朝的稱呼,因其染黑齒得名。

到明代初年,“男子衣服多效胡服,或衣寬袖長衫,不適裙袴,……婦人髻綰于后,不諳脂粉,衣窄袖衫、皂筒裙、白裹頭、白行纏、跣足”(《百夷傳》)。

至清代,據《皇清職貢圖》注:“男子青布裹頭,簪花,飾以五色線。編竹絲為帽,青藍布衣,白布纏脛。……婦盤發于首,裹以色帛,系彩線分垂之。耳墜銀環,著紅綠衣裙,以小合包二三枚各貯白金于內,時時攜之。”婦女的頭部裝飾以及“著紅綠衣裙”與現今傣灑婦女如出一轍。及至參考《新平縣志》中繪制的“擺夷紡線”圖,可知其女子穿戴已與今日花腰傣婦女日常裝束幾乎一樣。

可以看出,花腰傣的服飾發展經過了一個漫長的歷史過程,在這當中,許多文化元素不斷失落,又或在當今文化自覺的浪潮中被拾起,花腰傣女子一針一線織就的衣裳,永遠那么明麗動人,在代代相傳中,生生不息。

(責任編輯 黃薇)