從《重修公道橋記》碑文考證揚州公道橋變遷

◎ 李 智

從《重修公道橋記》碑文考證揚州公道橋變遷

◎ 李 智

《重修公道橋記》石碑拓片

揚州公道大橋為揚州地區較為重要的一座橋梁。全國第一次可移動文物普查新發現的《重修公道橋記》碑文解決了以往對于揚州公道大橋研究的模糊認識,確定了公道大橋始建于明代,并對公道橋歷次重修的時間和造橋者作了新的界定,糾正了以往關于民國年間公道大橋兩次修造者和修造時間的誤傳,確定了民國年間的第一次重修時間是民國七年至民國十一年,由負責江淮賑務的馮煦撥款,江蘇省參議員王紹鶴主事修造。第二次修造為民國20年蘇州隱貧會曹崧喬等人在赴蘇北救災時修造。同時,碑文也為研究民國年間蘇北地區兩次水災以及救災模式提供了第一手資料。

公道橋是揚州北湖地區橫跨黃子湖口和邵伯湖尾的一座較為重要的橋梁,自古為水陸交通要沖,“天長、六合間要道”,現在仍是揚州邗江區、儀征市、高郵市來往交通必經之路。橋南有黃玨古鎮,橋北有公道古鎮,公道鎮因橋而得名,橋也因鎮的繁華,屢毀而屢建。

對于揚州公道橋歷史的探尋研究,由于資料不多,尚處于初級階段,2014年揚州市邗江區在開展第一次全國可移動文物普查時,發現了民國二十年(1931)由蘇皖兩省農工商學各界及民眾團體敬立的《重修公道橋記》碑一通,碑文從公道橋的起源說起,重點記述了民國年間的兩次修橋經過。該石碑的發現為公道橋歷代的修造提供了新的研究資料,筆者結合現有的文獻資料和新發現的碑文內容,對公道橋的興廢和名稱做一個梳理和考證。

一、揚州公道橋創建于明代

揚州公道橋始建于何時,尚未有考古學證據,部分學者引用清代大學者阮元《揅經室集》①中的記載,認為公道橋始建于宋代。新發現的《重修公道橋記》碑文則認為公道橋“自明代創建。”從目前所掌握的文獻記載中,該橋的建造年代上限也是明代。焦循所著《北湖小志》記載了嘉靖年間捐資建橋一事“故有僧道橋,橋圮,(陳)昇以百金倡鄉人(建橋),且躬督其成,易名河口橋,又因橋址在黃子湖,亦名湖口橋,今稱公道橋是也。”②文中用了“故有”二字,說明在明嘉靖之前,橋就已經存在了。但是嘉靖之前的橋是誰人所建,并無記載。從公道橋的毀壞頻率來看,平均四五十年就要重建一次,因此始建年代應不早于明初。

二、明清時期揚州公道橋屢毀屢修

揚州公道橋位于邵伯湖和白馬湖的要沖。每當發生特大洪水,白馬湖西南楊獸醫壩上游、大儀集以南諸澗壩所流山洪和白馬湖以南、方家集上游甘泉山諸澗壩所泄山洪等同時暴發,山洪急流涌瀉至白馬湖,水位上漲,對橋墩和橋身形成巨大的沖擊力。因此洪水過后往往毀壞較為嚴重,再加上是交通要道,來往車馬行人較多,橋身承載量大,所以常會毀壞。筆者整理了明清時期有文獻記載的幾次修橋過程:

第一次重修公道橋應為明嘉靖年間,《北湖小志》記述了陳氏捐資修橋之事,上文已記述。

第二次重修在明天啟六年。明代萬歷年間,揚州北湖地區多次暴發的洪水,多對該橋的沖擊很大。“萬歷三年四月、八月,連遭水災。萬歷十三年二月揚州江濤沸騰,大水。萬歷十九年揚州湖淮溢漲。掘邵伯湖堤五十余丈,境內沿湖成災。萬歷三十六年,大水。”③橋毀,“明熹宗天啟六年(1626),進士常思喬捐資建常濟橋,橋長三十余丈。”④

第三次重修應在清康熙年間。進士常思喬捐資修建的“常濟橋”毀壞時間大概在康熙十八年左右。“清康熙十八年(1689),八月邵伯湖西淫雨彌月。”⑤橋毀,而后,曾有一僧一道在此募化建橋,橋建成后,人們為了紀念這兩位無名僧道,便把他們募化銀兩所建的橋命名為僧道橋。因此,在雍正年間的兩次記載中,均將此橋成為僧道橋。“清雍正十年(1732)北湖設塘汛二所,派兵6名,以僧道橋、黃玨橋各三名。雍正十一年,僧道橋汛增設巡鹽把總官一名,兵30名,駐所防汛。”⑥

第四次重修是清乾隆三年(1738),邑人江承炳重修此橋,復名湖口橋。

第五次重修是在道光年間,阮元晚年辭官歸故里,曾對公道橋進行過修繕,《重修公道橋記》碑文記載“阮文達公增修之。”⑦阮元修繕公道橋一事以往文獻未見,為碑文中初見。

三、揚州公道橋民國時期的兩次修造

以往認為民國時期公道橋的兩次修造均為江蘇省參議員王紹鶴募資修建,“民國八年,江蘇省參議員王紹鶴捐修公道橋,1931年又遭洪水沖毀,王募資續修”⑧王紹鶴“于民國十年將公道橋建成…民國二十年,公道橋被洪水沖塌,王君次年又募款重修”⑨這些說法有些與《重修公道橋記》碑文不符,《重修公道橋記》碑文專為紀念大橋重修而刻石,且篆刻于民國二十年,距離修橋時間較近,最為可信,其記載的具體修橋情況如下:

第一次為民國七年至民國十一年王紹鶴主事修建。民國初年,公道橋又毀,靠擺渡來往行人,非常不便。碑文記載:“石梁為水沖毀。蘇皖行人苦之。”民國七年,公道橋地方紳士、江蘇省參議員王紹鶴開始倡議捐款重修公道橋,但是由于資金、材料、鄰鄉惡紳阻撓等原因,一直未能開工,“民國十年(1921),七八月間,大風暴雨襲擊境內,降雨量達684.7毫米,江潮內溢,湖水猛漲,農田被淹,災情嚴重。”⑩民國政府派出馮夢華負責江淮賑務,江蘇民間義賑組織成翊清也在揚州地區組織救助災民的活動。為恢復交通,方便賑災,在民國政府的和民間賑濟組織的共同努力下,得款5000元,采用以工代賑的方式開始了公道大橋的建設,從民國7年王紹鶴募資修橋開始至民國十一年(1922)公道橋建成,前后五年時間,用銀四萬余元。

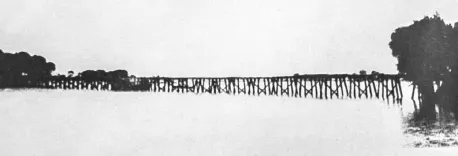

上圖:民國年間的公道橋老照片

下圖:2007年7月16日建成通車的公道大橋

《重修公道橋記》記載如下:“鄉里士紳,募款興修,屬王同志紹鶴主其事。歲在辛酉,大水為災。故在籍皖撫馮夢華中丞辦理,江蘇義振成君翊清為請,款五千元,以工代賑,壬戌橋工竣工,鉅費繁,前后出入五年,用銀四萬余元,始觀厥成。”

因此,闞服彬先生和《邗江水利志》中所提出的王紹鶴先生“于民國十年將公道橋建成”這一說法的年代有誤,民國年間第一次公道橋的修建應從民國七年(1918)倡議修橋開始,民國十一年(1922)建橋完成。

第二次為民國二十年蘇州隱貧會曹崧喬等人修造。當年8月,蘇北洪水泛濫成災,民眾生產、生活遭到極大破壞,據邗江水利志記載,民國二十年夏天的這次降水,揚州北湖地區“雨量 達771.7毫米。……8月,江淮洪水泛濫成災,境內江湖圩區農田淹沒,農民無收。”?《重修公道橋記》碑文對當時的洪水災害情形記載如下:“洪水又作壞,襄昏意偏十六省,而大江之北,被害尤酷,屋廬傾倒,民人皆溺,墳墓崩壞,水力所至,壑無完柩,郛罔遺室。”

在這樣的大洪水中,公道橋也被沖毀,政府及民間組織忙于救濟災民,公道橋修繕暫時無力顧及,來往交通依靠擺渡,十分不方便。碑文記載如下:“此橋被水決湯,梁板盡毀,橋堤亦殘缺。行人望洋,舟子居奇,每渡不滿二十人不為開,駛中流,遇風觸石,全船盡為魚鱉,婦女孱弱求渡尤困難。修復工費,不至如往時浩繁而際,此民人救死不暇,安能及此。”

蘇北地區的洪水,得到了全國人民的捐助,其中蘇州隱貧會獲知蘇北地區受災嚴重,身體力行,隨即在報紙上刊登求助啟事,隱貧會創辦人曹崧喬和袁孝谷等人陸續募到十五萬大洋、十多萬件單夾棉衣鞋襪、千余條棉被及大量食品、藥品等,分別救濟高郵、寶應、興化、東臺、泰縣、江都等地災民。《重修公道橋記》碑文將此事記載如下:“袁公孝谷、曹公嵩(崧)喬,實來此邦,主持義賑,二公輪流住揚辦事,及出行各縣放振,此出彼處……,殫精竭慮,忘食忘寢其處也,定章程,發函電,呼應各方,自朝至深夜,無頃刻暇其出也,親歷恭巷,考察極貧、次貧、隱貧,繊悉不爽,忘身涉險,備歷艱苦,官出百萬,災民于死地而生之,設收容所,授衣饋糧,體恤備至,購麥種,保耕牛,為善后計,災黎感泣,頌聲遍野。”

而此時公道橋是江都縣(民國二十七年以后,公道橋一帶屬于江都縣)通往高郵縣、儀征縣等地的必經之路,為往來方便,造福百姓,曹崧喬和袁孝谷組織重修了公道橋。“官備二公之布施鄉紳同人,因以撥款修橋,請蒙給銀二千五百元,乃用以工代賑之法,百堵皆興,于十一月廿五日工竣橋畔。”

從碑文中可見,民國年間第二次組織修橋的主要負責人是袁孝谷和曹嵩(崧)喬,主要領導和參與救災的人員有“周良濟、徐厚如、陸壽丞、席幼孫、何硯耕、林椿亭、曹恒如、蔡永年諸君”,碑文中并未提及王紹鶴先生。碑文記載修橋和賑災捐獻善款較多的人士有:“吳中耆德善士如張仲仁、曹蘭雪、費仲深、程笏庭、朱幼森、吳恒孫、劉正康、潘經耜、孫錢舟、吳子深、施筠清、楊達洤、曹鳴高、管云樓、劉賡華、金華韭、汪卓人諸公。”也沒有提及王紹鶴先生。

因此,闞服彬先生和《邗江水利志》中所提出的王紹鶴先生“民國二十年,公道橋被洪水沖塌,王君次年又募款重修”這一說法有誤,公道橋的第二次修造為民國二十年(1931)蘇州隱貧會曹崧喬等人在赴蘇北救災時修造。

四、《重修公道橋記》碑文研究的意義

(一)《重修公道橋記》碑文的發現和研究,為揚州公道大橋的修造歷史提供了詳實的史料,特別是對碑文中詳細記載的民國年間公道大橋的兩次修造經過的研究,有助于進一步還原民國年間公道大橋的建造者、建造時間、建造方式等歷史信息,糾正了以往研究的誤傳,起到了糾正歷史的作用。

(二)揚州公道橋的修造歷史是近代中國橋梁道路等公共設施建設的縮影。橋梁作為水域交通的公共設施,在明清時期多為當地鄉紳、官員個人出資修建,修橋被認為是個人造福眾生的功德。民國時期橋梁的修造在沿襲清代個人捐資建橋的基礎上,增加了政府撥款修橋,民間組織募款建橋的方式。新中國成立后,政府投資建設了新的公道大橋,1982年10月投資重建的揚州公道大橋成為揚州地區首座預應力鋼筋混凝土大橋,也是80年代初揚州地區第二大橋梁。

(三)民國二十年(1931)蘇北洪水是民國時期較大的一次自然災害,不少學者對這次自然災害救濟方式和效果有過深入研究,《重修公道橋記》碑文記載了民間賑濟組織赴揚州地區賑濟的細節,從碑文中可見,賑濟組織在救助中,一是幫助災民恢復生計,“設收容所,授衣饋糧,體恤備至,購麥種,保耕牛”;二是幫助災民恢復宗教場所,讓災民找到心靈寄托,“故有武夫子廟亦為水毀……,并敬謹修治如舊,”三是積極恢復被損毀的公共服務設施,例如重修了公道大橋。這是一個全方位的救濟模式,《重修公道橋記》碑文的研究為民國時期災害救助研究提供了珍貴的第一手資料。

(作者聯系地址:揚州市邗江區文體新局文物科)

注 釋

① (清)阮元:《揅經室集》,北京中華書局出版,1993年5月第1版,第382頁。

② (清)焦循:《揚州北湖小志》,臺北市成文出版社有限公司,1983年3月,第1版第109頁。

③ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第19~20頁。

④ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第20頁。

⑤ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第20頁。

⑥ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第21頁。

⑦ 《重修公道橋記》碑文,揚州市邗江區公道鎮文化站收藏。

⑧ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第26頁。

⑨ 闞服彬:《我所知道的王紹鶴》,《邗江文史資料第二集》,1989年8月,第73頁。

⑩ 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第26頁。

? 邗江縣水利志編纂委員會:《邗江水利志》,江蘇人民出版社,1999年第1版,第27頁。