養生先養慈悲心

文/弘治

養生先養慈悲心

文/弘治

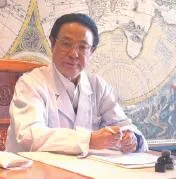

孫光榮:第二屆國醫大師,北京中醫藥大學中醫藥研究院院長。他強調現代社會很多人出現猝死的狀況,這多半和心有關系,很多人郁結于心,壓力又大,老年人一口氣沒上來容易猝死。所以養生首先要學會有一顆慈悲心,方能活得更長久。

國醫大師孫光榮

深受代表儒學正統的湖湘文化、徽州文化的雙重熏陶,孫光榮光明磊落的性格中具有湖南人的忠厚堅強和安徽人的淳樸重義。他家學淵源,安徽籍的父親學貫古今、達觀恬淡,湖南籍的母親知書達理、溫柔敦厚。孫氏家訓“儉以養廉、勤以補拙,躬以持身,恕以待人”,深深影響了他的為人處世,因而他始終保持平和心態,不斤斤計較名利得失。他認為,心態平和、為人忠厚,氣機自然順暢,身體也就能陰平陽秘,氣血平衡。

在性格和待人接物方面,母親的垂范對他至關重要。孫光榮的母親一生歷經艱辛,樂天知命,享年93歲。她沒跟丈夫吵過架,沒跟別人紅過臉,從來不爭、不妒、不怨、不詆毀別人,待人平和有禮,時時為他人著想。母親的善良質樸于他一脈相承。他保有一顆慈悲心,對病人慈悲,盡心盡力看好病,從來不收病人禮金禮品;對家人朋友慈悲,伉儷和諧情深,家中其樂融融;尊重領導師長,交友有情有義;對他人慈悲,凡遭遇詆毀,均風輕云淡,一笑了之,不記仇,不動怒。

他胸懷慈悲心,不忘進取心。做人“低調”:善于律己恕人,謙遜忍讓;做事“高調”:敢為天下先,當仁不讓。他淡于應酬,集中精力追求事業,他說:“做中醫一世,唯求為國為民為中醫立德、立功、立言,能做多少是多少,但求心安”。他認為,有一番事業可做,也是養心方法之一。人活著應該有所追求,在追求中體認自身價值,能為社會、為別人盡點心、盡點力、做點事,心態自會安定平和。孫光榮一生歷盡坎坷,行到水窮處,坐看云起時,總能泰然處之、寵辱不驚。遇艱難困苦,他都以岳麓書院楹聯“是非審之于己,毀譽聽之于人,得失安之于數”自勉,這句話也成為了他的座右銘,養成豁達樂觀的性格。他深有體會地說:“如果心胸狹隘,滿腦滿心都是羨慕、嫉妒、恨,錙銖必較,什么養生也沒用。”