為何擺脫不了二手時間

蘇琦

阿列克謝耶維奇很好奇中國讀者如何看她的書。似曾相識,感同身受。這個答案或許多少讓她看到一些困惑。在她看來,中國人民的境況比俄羅斯人民好多了。相比三十多年前她上次來中國所看到的,現在的中國,尤其是上海,變化太大了,人民也自由多了。

這些表層不同的背后,兩國民眾看待歷史、現實和未來的語境和思維空間依然有著讓人無奈的相似。阿列克謝耶維奇《二手時間》里俄羅斯老人們對社會主義時代愛恨交加情感復雜的懷舊,真讓人有一種回首來時路的感覺。曾經的俄羅斯精英們對改革前夜和改革之初傳看禁書和“廚房談話”的懷念,不也同樣屢屢出現在失落的中國知識精英對美好的七八十年代向往式回望中嗎。

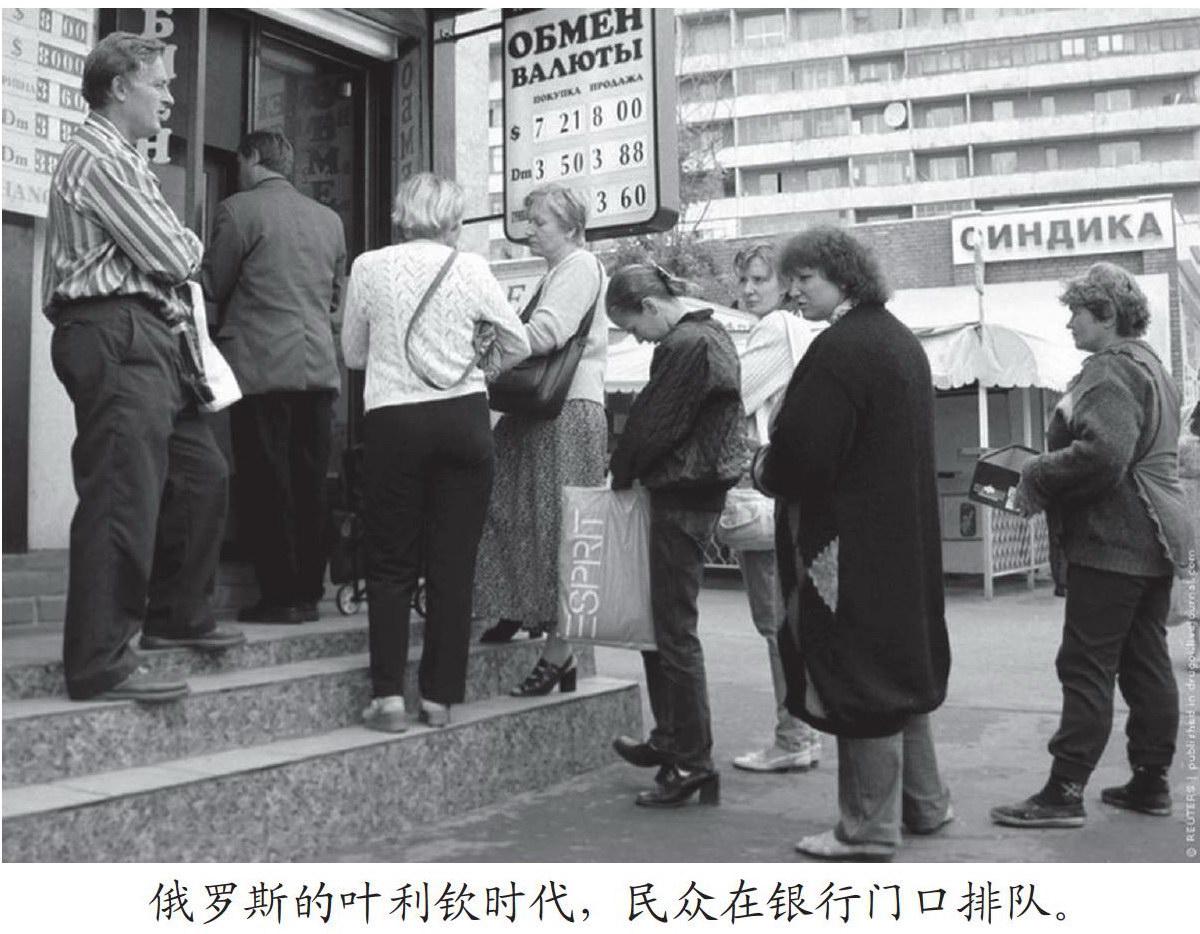

而俄羅斯知識界對葉利欽時代初期野蠻資本主義勃發的拒斥與憎恨,不也讓人想起上世紀90年代初中國知識界的義利之爭嗎。一如心灰意冷的俄羅斯知識分子,不少中國知識分子當時也認為清貧而疊加美好向往的更精神層面的生活,要好過利欲熏天而又冷血的市場經濟。

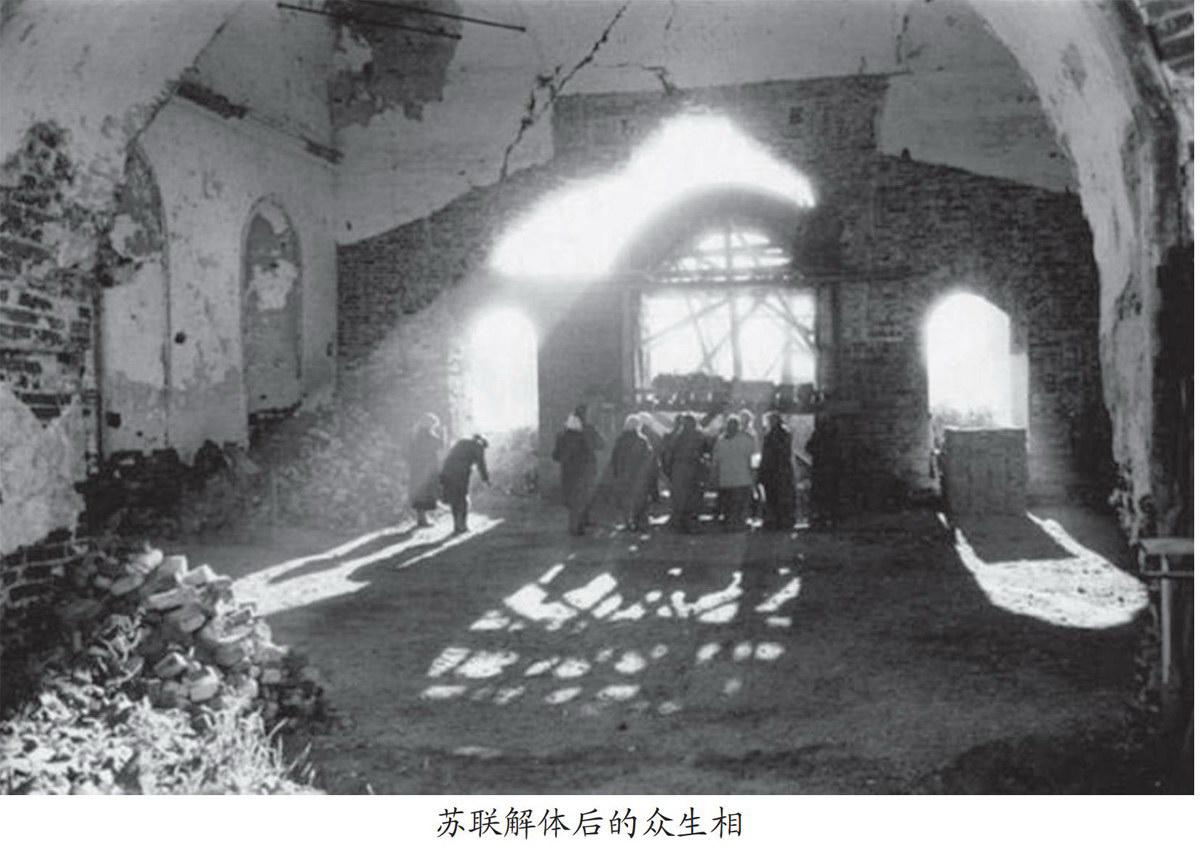

當然,《二手時間》里所展現的蘇聯解體前后血腥暴力混亂的一面,無疑也提醒中國讀者,曾經有一段時間我們是多么暗自慶幸于沒有走上戈爾巴喬夫路線,沒有走進后蘇聯時代的亂局,用現在的話說就是沒有走上一條“邪路”。至今,不能成為戈爾巴喬夫式的人物,一如當年不能成為赫魯曉夫式的人物,這樣看似戲謔的話語仍然帶有幾分現實禁忌的色彩。

此外,相較于前蘇聯人民一度如此決絕地清算然后拋棄過往,我們的“團結一致向前看”似乎顯然是更為明智的選擇。然而時至今日,這樣的慶幸似乎已經沒有那么篤定。當順風順水的日子不再天經地義時,那些曾經被擱置的爭議似乎又有沉渣泛起之勢,所謂兩個互不否定恰恰折射現實中的撕裂之感。

事實上阿列克謝耶維奇作品中的很多主題都比以前更能引發我們的共鳴,比如被辜負的理想,被解構的革命,被遺忘的初心,無法全盤否定和割舍的過去,現實的不如意和回歸強人時代的不甘等等。這種共鳴的深層次原因可能在于人們依然無法找到一個令人安心的可持續發展模式和制度框架,以至于反復糾結于歷史、現實和未來之間。

對歷史的不同認知及其導致的社會撕裂,顯然并非中俄這樣有著悠久歷史傳承的國家的專利。美國人民至今對越戰和里根時代有著截然對立的解釋,這樣的撕裂同樣由現實的原因引發并反過來影響現實。一方堅決認為福利國和戰后黃金三十年被保守派埋葬了,另一方則始終覺得一個團結強大的美國被自由派出賣了。但對于一個習慣于在吵鬧和博弈中扭打前行的國度而言,對歷史和現實不同的認知,對未來愿景不同的展望,都不會從根本上妨礙人們求同存異甚至握手言和。

而對于那些習慣于舉國上下萬眾一心團結奮進的國度來說,任何關于歷史、現實和未來的不同解讀與詮釋,都散發著離散人心破壞凝聚力的危險氣息。在阿列克謝耶維奇看來,普京修復東正教堂和修建斯大林博物館的舉動,就有著修復歷史傷痕彌合社會撕裂的意圖。

對于那些不理解《武訓傳》和《海瑞罷官》曾經如何引發政治風暴的人們來說,歷史之常常溢出學術的范圍無疑是難以理解的,但中俄兩國人民顯然是深詰此道的。也正由于關于歷史的認知具有如此敏感而有力的現實相關性,以致任何對于歷史的新解讀都會被認為在釋放新的政治氣息,讓心懷憂懼的人們為之惴惴,為之忐忑,直至挺身而出進行糾偏性回擊。在可以預見的未來,這樣的戲碼顯然還會屢屢上演。

作為一個戰斗的民族,俄羅斯人勇敢堅忍的一面給人們留下了深刻的印象。而在阿列克謝耶維奇的作品中,人們更多發現了俄羅斯民族柔情、脆弱和感性的一面,甚至讓人覺得俄羅斯民族性格中有著一些先天的傾向乃至“缺陷”,比如過于理想主義,過于感性,過于義無反顧和沖動,導致他們一次次被宏大的理想所感召,一次次為之獻身,然后一次次被辜負,被背叛。而這多少也讓中國讀者有顧影自憐似曾相識的感覺,尤其當理想主義高蹈的腳步和現實挫敗的頻率和節拍差強仿佛的時候。

在阿列克謝耶維奇這五部作品中,從二戰到阿富汗戰爭,從切爾諾貝利核事故到葉利欽時代,幾乎所有人們曾熟知和篤信的關于歷史的宏大敘事都被顛覆,被重構。這無疑導致了某種程度的幻滅感和歷史虛無主義,也因此《二手時間》里的人們充滿了疲倦與傷感,無論對現實如何不滿,他們似乎都失去了行動的欲望與;中動。連阿列克謝耶維奇似乎也倦怠了,每當被問到現實的政治問題時,她都會重復回到一個主題:人們只想過上平靜的生活。關于普京,她說“如果”他沒有那么強勢就好了。

這不由得讓人想起她在總結自己三十年創作生涯時的告白:“以前我更感興趣的,對我影響更多的是社會思想……今天,我最感興趣的是人類的孤獨的靈魂空間中發生著什么。”她的中國讀者們對這樣的表述顯然會默契于心,畢竟這些年來我們也聽多了“告別革命”的話語,無論是出于對曾經的創痛的厭懼,還是出于只求現世安穩的犬儒。

阿列克謝耶維奇認為葉利欽時代的俄羅斯是對西方和沙俄時代蹩腳的模仿,人們經歷了一段“二手時間”,也即“所有想法和所有語言全都是來自別人,仿佛是昨天被人穿過的衣服……所有人都在使用別人以前所知、所經歷過的東西”。問題是,什么是一手的時間呢?當被問到如果“8.19事件”成功,在戈爾巴喬夫年代成長起來的年輕人是否同樣會感到經歷著“二手時間”,阿列克謝耶維奇沒有正面回答這個問題,只是說沒有人會愿意回到斯大林時代。

在諾獎頒獎禮上,阿列克謝耶維奇強調說,“充滿希望的年代被充滿恐懼的年代所取代”。套用二手時間的概念,這里的充滿希望的年代應該是屬于人民的一手的時間,類似于當年胡風在天安門城樓上歡呼“時間開始了”的那個時間。然而吊詭的是,充滿希望的年代似乎總是被充滿恐懼的年代所取代,人們似乎只有再被動員的時候才能享有一手的時間,在其他的日子里則要忍受漫長的有著過去冗長回聲的二手時間。

看來,那些無法真正掌握自身的命運的人們,永遠也無法擺脫令人傷感的二手時間的輪回,也永遠無福享受一手的時間。

本文摘錄于“界面”網