沈陽故宮門額考

李賢淑

摘要:沈陽故宮目前保留的29塊門額中,文德坊與武功坊的牌匾為崇德二年制作的原始門額,是滿、漢、蒙古三種文字的橫書形制。其余,無論是清入關前的建筑還是入關后增設建筑,懸掛的都是乾隆年間制作的門額,為滿、漢兩種文字的豎書形制。這些門額的滿文翻譯,多數采用了意譯與音譯結合的方式。北京故宮門額上的滿文翻譯,則是康熙年間采用音譯,乾隆年間多為意譯和音譯相結合、少數采用音譯。沈陽故宮在懸掛乾隆年間制作門額之前,應該懸掛過于崇德元年制作的門額,這種門額應該是滿、漢、蒙古三種文字的豎書形制。

關鍵詞:沈陽故宮;北京故宮;門額;滿文;漢文;蒙古文

沈陽故宮作為清入關前的宮殿和入關后的行宮,按照建筑格局分為東路、中路、西路,其主要建筑及其建筑附件至今基本保存完好。書寫著建筑名稱的門額,掛在建筑的正門上、屋檐下,不僅表示建筑的功能,也起到裝飾建筑、展現時代文化特征的作用。

沈陽故宮的舊宮原藏建筑門額中,除文德坊與武功坊兩塊門額之外,其余均為乾隆年間制作。這里既有乾隆年間增建的建筑,也包括清入關前的建筑。那么,清人關前的建筑上,在懸掛乾隆年間制作的門額之前,是否懸掛過門額?如果懸掛,其形制如何?本文在介紹沈陽故宮門額的同時,試圖闡述相關問題。

沈陽故宮現有舊宮原藏門額29塊,除東路大政殿與西路文溯閣以及橫跨大清門外馬路的文德坊與武功坊的門額外,其余全部集中在中路建筑上。這些門額,有些是隨建筑的建成制作并懸掛,有些則不是。

1.文德坊與武功坊

在沈陽故宮的宮殿建筑群中,有一條橫穿宮區的馬路。這條在大清門前的馬路,原本是沈陽城井字街東西馬路中的南側馬路,大清門前左右55米處既是文德坊與武功坊,門額上記有“崇德二年孟春吉日”字樣,沒有書寫者落款和印文,門額鑲嵌牌坊之中,于清崇德二年(1637年)同時制作。

2.清帝東巡時期增建部分

清朝入關后,曾有十位清帝在東巡東北拜謁祖陵期間來到沈陽故宮。乾隆皇帝在第一次東巡和第二次東巡期間增建了一批建筑、第三次東巡和第四次東巡期間再一次增建了沈陽故宮最后一批建筑。

乾隆皇帝第一次增建沈陽故宮建筑時間為乾隆十一年至十三年(1746-1748年)期間,主要包括:清帝東巡期間皇帝駐蹕的迪光殿等西所一組建筑和皇太后駐蹕的頤和殿等東所一組建筑,收藏過《滿文老檔》和《漢文舊檔》、《滿洲實錄圖》等檔案和圖書的崇謨閣,存貯過清朝皇家譜牒——玉牒的敬典閣,還有沈陽故宮入關前建筑——崇政殿和鳳凰樓之間的日華樓、霞綺樓、師善齋、協中齋等。這些建筑,基本上都懸掛門額。

乾隆四十六年至四十八年(1781-1783年)第二次增建的建筑有:收藏《四庫全書》與《古今圖書集成》的文溯閣、仰熙齋、嘉蔭堂、戲臺等西路建筑和太廟區域建筑。西路建筑中只有文溯閣有門額。

沈陽故宮的太廟,是乾隆四十六年從撫近門(大東門)外五里處移建的。太廟正殿和太廟門上懸掛著乾隆御筆匾額。據《黑圖檔》記載,“太廟”和“太廟門”的門額于乾隆五十年(1785年)運至沈陽故宮懸掛。

乾隆年間增建的建筑,形成了沈陽故宮中路的東所和西所以及西路、太廟建筑群。這里懸掛著的門額上均有“乾隆御筆”或“乾隆御筆之寶”的印文,是其建筑建成之后根據乾隆皇帝的御筆制作匾額并懸掛的。

3.入關前建筑

東路的大政殿與十王亭建筑,是清太祖努爾哈赤與大臣合署辦公之處,竣工于天命十一年(1626年),只有大政殿懸掛門額。

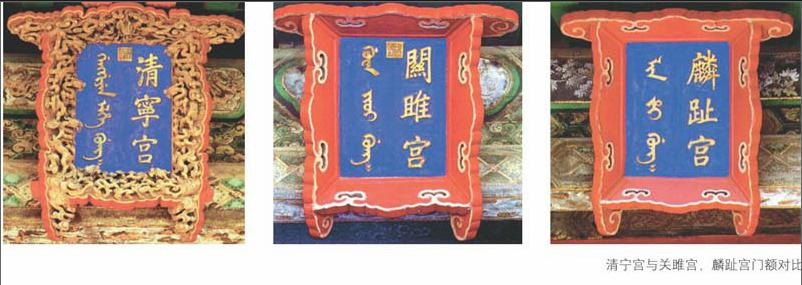

沈陽故宮的正門大清門、清太宗聽政之所崇政殿、清太宗與后妃的生活區清寧宮等臺上五宮建筑與鳳凰樓,均竣工于天聰六年(1632年)之前。這些清入關前建筑上懸掛的門額,均有“乾隆御筆”或“乾隆御筆之寶”印文,可知其為乾隆年間制作。臺上五宮中中宮皇后居住的清寧宮門額為透雕九龍斗匾,與其他四宮門額的形制不一樣,其他四宮門額均為透雕如意金邊云紋斗匾。四宮中的“永福宮”“麟趾宮”“衍慶宮”三處門額上的“乾隆御筆”印文早年已脫落,而關雎宮門額上的“乾隆御筆”印文尚存,所以臺上五宮門額也都是根據乾隆御筆制作的。

由此可見,入關前建筑上的門額均不是在其建筑建成之時制作和懸掛的,而是乾隆年間替換或首次懸掛。

沈陽故宮的門額,從形狀上可以分為鑲嵌在牌樓上的匾額以及透雕九龍斗匾、金邊云紋斗匾。

文德坊與武功坊門額,是直接鑲嵌在牌樓上的匾額,兩塊匾額的形制完全相同。匾額四周飾以蓮葉花紋,在中央從上至下書寫滿文、漢文和蒙古文的“文德坊”或“武功坊”,匾額的左側是左邊滿文和右邊漢文的“崇德二年孟春吉日”字樣,匾額的右側是相同內容的蒙古文字樣。兩塊門額的前后兩面,形制與字樣完全相同。

獨立做成匾額掛上去的門額中,一般情況下透雕九龍斗匾掛在皇帝使用的建筑和皇太后使用的建筑上。如:入關前清太祖御政之所大政殿、清太宗聽政之所崇政殿、清太宗及中宮皇后的寢宮清寧宮、人關前正門大清門、清帝東巡期間處理政務之所迪光殿、寢宮保極宮、隨駕后妃的住所繼思齋、東巡期間皇太后駐蹕之所頤和殿、寢宮介祉宮以及供奉祖先牌位的太廟和太廟門,均懸掛洋藍底、鎏金銅字、描金九龍斗匾,上面均鈐有“乾隆御筆”或“乾隆御筆之寶”的朱文璽印。另外,收藏《四庫全書》與《古今圖書集成》的文溯閣,也懸掛著透雕九龍斗匾。

除了透雕九龍斗匾之外,其他形制的門額有金邊云紋斗匾,這類匾額還可以具體分為四邊每側有兩個透雕如意紋的斗匾和沒有透雕如意紋的斗匾,邊緣均飾以金邊。沈陽故宮門額中,除了“文德坊”、“武功坊”門額和透雕九龍斗匾之外,基本上是四周有透雕如意紋及云紋邊緣的斗匾,如:臺上五宮除清寧宮之外的關雎宮、麟趾宮、衍慶宮、永福宮以及敬典閣、崇謨閣、師善齋、協中齋、日華樓、霞綺樓均為透雕如意金邊云紋斗匾。余下的飛龍閣和翔風閣,為沒有透雕如意紋的金邊云紋斗匾。

如上所述,沈陽故宮入關前建筑上的門額為乾隆年問制作并懸掛的。那么,之前這些建筑上有無門額?如果有,又是何時懸掛、何種形制呢?

沈陽故宮入關前建筑中,東路大政殿區域的建筑于天命十一年(1626年)竣工,其他大清門、崇政殿、臺上五宮等建筑,大都是在天聰六年(1632年)之前竣工的。但是這些建筑開始并沒有具體名稱。如大清門起初只稱為“大門”,大政殿為“大殿”,清寧宮稱為“宮”等。天聰十年(1636年)四月,后金汗王皇太極改元稱帝,建立大清國、即位皇帝。他以明朝為典范,仿照中原之制正式定宮殿名稱:

“中宮為清寧宮,東宮為關睢宮,西宮為麟趾宮,次東宮為衍慶宮,次西宮為永福宮。臺東樓為翔鳳樓,臺西樓為飛龍閣,正殿為崇政殿。大門為大清門,東門為東翼門,西門為西翼門,大殿為篤恭殿。”

為了具備更加完備的宮闈制度,同年五月,即崇德元年(1636年)冊封了清太宗五位后妃,并于同年七月十日,在崇政殿前舉行隆重的冊封儀式。緊接著還定城門名、議定儀仗,并且奉皇帝諭旨制定了元旦及萬壽節朝賀禮、各王貝勒福晉名號、元旦朝見國君福晉禮、各王福晉頂戴品級、諸大臣頂戴品級,而且規定在各王府門外設立下馬椿等等。不僅如此,在冊封后妃之前還冊封了皇帝的兄弟子侄為親王、郡王、貝勒等。宮廷內外禮儀制度漸趨完備之時,對宮廷的安全護衛以及管理方面也提出了具體的規定:

“其內門,兩翼門、及大清門,設守門人役命嚴加看守。稽察出入人等內門止許守門人役常直,勿容閑人。直日宮稽察之又命各宮及侍衛護軍晨夕入朝,皆集于大清門。門內外或坐或立不許對闕背闕不許坐立御道中,惟于御道左右,相向坐立。自大貝勒以下出入由左右兩階,不許由御道行。”

綜上,無論是從建立宮廷禮儀制度的需要,還是學習明朝建筑文化的角度,或者是從管理方便起見,清太宗在改元稱帝之際,對業已命名了的宮殿建筑上懸掛門額應是情理之中的事情。所以,據此推測,沈陽故宮的主要建筑上應該于崇德元年懸掛了門額,但目前尚未見到沈陽故宮入關前建筑上當年懸掛過的門額原物,也不曾在文獻上見過對其描述的文字或圖像記錄。

春花曾經提出:“乾隆十五年(1750年),又命以《無圈點字書》為準,更新盛京皇宮及入關前皇家寺廟匾額中的無圈點滿文字,由內務府工部制造庫重新制作匾額。但匾額外觀形制、文字順序均沒有改變,只是由新滿文代替了原匾額中的無圈點滿文字。”

盡管,加圈點滿文于天聰六年(1632年)既已改革完成,但是一直到順治元年(1644年)清人關前,都處于從老滿文到新滿文的轉換時期,尤其是有可能制作沈陽故宮門額的崇德元年,清朝仍然大量使用老滿文。所以,這段記述中稱盛京皇宮的匾額為老滿文是有可能的。只是,由于作者沒有提供這段史實的出處,尚無法肯定沈陽故宮的確曾經懸掛過老滿文門額。

根據文字學規律與文獻記載中提供的線索,斗膽揣想沈陽故宮入關前建筑上的門額為滿、漢、蒙古三種文字。其理由如下:

1.人關前遺留門額為證。文德坊與武功坊的門額,是目前沈陽故宮僅存入關前建筑上的原始門額,上面書以滿、漢、蒙古三種文字,反映著入關前門額的文字書寫形態;

2.清入關前重要文書以及文物上,都要用滿、漢、蒙古三種文字書寫。如,天聰十年四月己卯,后金國內的滿、蒙古、漢大臣各捧滿、蒙古、漢文表文,勸進后金汗皇太極稱帝;崇德元年七月,冊封清太宗的中宮國君福晉和宸妃、貴妃、淑妃、莊妃的冊文均為“滿蒙漢三體冊文”。;沈陽故宮藏“皇帝之寶”信牌上,書有(無圈點)滿文、蒙古文、漢文;“寬溫仁圣皇帝”龍紋信牌上,書有(加圈點)滿文、漢文、蒙古文等;

3.順治皇帝頒布“停書蒙古字”。順治十三年(1656年)十二月二十四日,順治皇帝正式頒布諭旨:“太廟牌匾,停書蒙古字,止書滿漢字”;順治十四年(1657年)正月初十,“工部奏言‘各壇廟門額上匾額,或從太廟例,去蒙古字,止書滿漢字”,說明之前包括太廟在內的建筑是用滿、漢、蒙古三種文字書寫的。盡管,這里沒有提及宮殿建筑門額是用何文字書寫,但是從“各壇廟門額上匾額……或從太廟例”,說明門額書寫的習慣發生了變化。以此,我們有理由推斷,之前的門額書寫習慣是使用了滿、漢、蒙古三種文字。

清入關前宮廷建筑門額有可能是由大臣書寫的,清太宗皇太極書寫的可能性不大。究其原因:首先,清太宗皇太極作為清朝的開國皇帝,其武功甚好,但是書法藝術修養未必出眾,至今不曾發現他的筆跡,也沒有相關的記錄;其次,如果入關前建筑上的門額為清太宗的筆跡,乾隆皇帝即便非常喜歡彰顯本人的書法才能,也萬不可能取締祖先御筆掛上自己的筆跡;還有,宮殿匾額多數是皇帝書寫,但是也有例外,如北京故宮的翊坤宮、體和殿、儲秀宮等為慈禧太后御書,而乾清宮、坤寧宮、交泰殿、養心殿等,據傳是由康熙朝大臣勵杜訥所寫的,可知宮廷建筑上的門額,未必只有皇帝書寫;最后,沈陽故宮清入關前建筑文德坊與武功坊的門額上,落款只有年月沒有書寫者,說明不是清太宗皇太極的御筆而是由大臣所書寫,即入關前已有大臣書寫匾額的情況。

談到沈陽故宮與北京故宮門額的區別,目前主要有兩種觀點:1.書寫形式上,沈陽故宮的門額以滿文在左漢文在右為特點,而北京故宮則多為滿文在右漢文在左為其特點;2.滿文的翻譯上,沈陽故宮的滿文由意譯與音譯相結合為主,而北京故宮則多為音譯。并且認為,沈陽故宮門額反映的是清入關前門額的書寫形制。這種總結基本符合中國兩處宮殿遺址門額的特點與區別,但敘述并不十分全面。

首先,是兩處宮殿滿漢兩種文字門額中滿文的翻譯情況。

據《滿文原檔》記載,沈陽故宮入關前建筑的滿文名稱,當年使用的名稱與現懸掛于沈陽故宮相應建筑上的門額所書寫的滿文,有一些區別。具體如下表:

也就是說,如果沈陽故宮在入關前懸掛過門額,那么其滿文書寫應該如表所示。比較兩個時期建筑的滿文名稱,我們會發現,人關前滿語更具有宮闈制度與滿語尚未成熟時期的民族特色。

大政殿在《滿文原檔》記為anba dasan i yamun,其中anba的含義為“大”,dasan的含義為“政治”,yamun則是漢語“衙門”的音譯借詞,采用了滿洲族前身女真語的翻譯形式,即將大政殿翻譯為“大政衙門”,而現有門額上則記有amba dasan i diyan,即乾隆年間的翻譯,前邊的翻譯與入關前的翻譯一致,而“殿”則采用了漢語“殿”的音譯借詞。崇政殿的“殿”字,情況與之相同。

清寧宮在《滿文原檔》記為genggiyen elhe boo,其中genggiyen為“明亮、清靜”之意,elhe為“太平、安寧”之意,boo為“家”的意思,翻譯過來是“清寧的家”。而現有匾額上滿文書寫為genggiyenelhe gung,gung是漢語“宮”的音譯借詞。清太宗后妃生活區臺上五宮中的另外四宮,關雎宮、麟趾宮、衍慶宮、永福宮的“宮”字翻譯,與清寧宮的情況一致。

沈陽故宮門額中,類似大政殿采用了音譯和意譯相結合方式的共計有20處。即:文德坊bitheierdemui eldembure pailu、武功坊coohai erdemuimukdembure pailu、大政殿、大清門daicing duka、崇政殿、左翊門hashu ergi ashan i duka、右翊門iciergi ashan i duka、清寧宮、衍慶宮、永福宮、繼思齋cibtui gunihangga jai、迪光殿ijishun i eldenderediyan、崇謨閣bodogon be wesihulere go、太廟門taimiyoo duka、師善齋sain be alhQdara iai、協中齋dulimba de acanara iai、頤和殿huwaliyasun be ujirediyan、介祉宮amba fengsengge gung、敬典閣kooli beginggulere go、保極宮ten be karmara gung。

此外,還有3處為完全采用了意譯方式,即文溯閣su songko asari、霞綺樓boconggo tugii taktu、日華樓eldengge sun i taktu,6處則完全采用漢文音譯的借詞,即鳳凰樓feng huwangleo、關雎宮guwan jioigung、麟趾宮lin jy gung、翔鳳閣siyang fung go、飛龍閣fei lung go、太廟taimiyoo。

綜上,沈陽故宮門額的滿文翻譯采用音譯和意譯相結合者居多,基本屬于建筑的名稱為意譯,“殿”“宮”“閣”等建筑詞匯使用了規范化的音譯。大清門和太廟門屬于例外,大清門daicing duka中的daicing和太廟門中taimiyoo是漢語“大清”和“太廟”的音譯借詞,而duka則是滿語“門”的意譯。而文德坊和武功坊的“坊”字,翻譯為“pailu”,是漢語“牌樓”的音譯借詞,與《滿文原檔》中,將大政殿的“殿”翻譯為yamun,即漢語“衙門”的音譯借詞,是類似的情況,即滿語中沒有漢語“坊”“殿”等詞語的相應詞匯時,選擇滿語所理解漢語詞匯“牌樓”“衙門”等詞匯的音譯借詞,體現著入關前滿語翻譯的特點。

完全采用音譯的滿文門額名稱,其產生的原因可能是由于傳統女真文化與漢文化的區別。諸如鳳凰、麒麟等想象中的吉祥物以及太廟等宗廟文化、古詩經里出現“雎”等詞語,原本都是滿語中不存在的事物,所以滿語中沒有相應的單詞,用滿語準確表達其含義顯得比較困難,故采用了音譯的形式。

其次,是北京故宮門額的滿文翻譯狀況。

由于歷史變遷,北京故宮很多門額已經不是原始門額。如,慈禧太后當政時期更換了翊坤宮、體和殿、儲秀宮等處的匾額,換成了本人的御書匾額;1912年中華民國取代清皇朝之后,民國政府將紫禁城前朝部分,即大清門至外朝中路的保和殿、外朝西路的武英殿區域、東路的文華殿區域建筑上的門額,由滿漢兩種文字的匾額換為漢文匾額,至今留有尚未更換之前門額的照片,可以證明。北京故宮的門額中,保留康熙年間面貌的養心殿yang sin diyan、乾清宮kiyancing gung、交泰殿giyoo tai diyan、坤寧宮kun ninggung等,則全部采用了音譯的方式。后代制作的門額中,咸豐皇帝御書景陽宮ging yang gung為音譯、長春宮forgon enteheme obure gurung為意譯、體元殿ikengge be dursulere deyen為音譯和意譯相結合,慈禧御書翊坤宮yi kun gung、體和殿ti ho diyan、儲秀宮cu sio gung等則多為音譯。

數量上占有量多、對多后世頗具影響的康熙朝匾額書寫為音譯,這一點要從當時的滿語、滿文的發展狀況來解釋。

由于清朝在入關前既已大力推行和積極接受漢文化,滿語中參入很多漢語音譯的借詞。尤其是衙署、職宮、地名、典籍名稱等等,漢語專有的詞匯轉譯為滿文時基本采用音譯使用借詞的辦法,不同場合、不同的人對同一個漢語詞匯的翻譯竟然也十分多樣,一時滿語中各種音譯的漢語借詞泛濫。為了規范“國語”,統一漢語音譯借詞,從康熙皇帝開始編撰《御制清文鑒》等辭書。尤其是乾隆皇帝,提倡意譯漢語詞匯,同時不斷頒布規范的漢語借詞,統一了對漢語詞匯的音譯。于是先后編纂了《欽定清語》《新定清語》《清文鑒外新語》等詞典,將《御制清文鑒》中的大量漢語音譯借詞用滿文意譯詞來取代。

在這樣的滿語變遷背景下,康熙年間的滿語中使用了大量的漢語音譯借詞,而乾隆年間則啟用了大量的意譯滿語詞匯。這即是北京故宮的康熙年間門額以及受其影響的后代門額多為音譯匾額,乾隆年間集中出現音譯與意譯相結合匾額的原因。這種解釋,亦符合北京故宮現有門額的狀況。即北京故宮的門額中,乾隆年間制作的門額,尤其是帶有“乾隆御筆”或“乾隆御筆之寶”印文的門額,多為意譯和音譯相結合,也有少部分是完全意譯或完全音譯。如重華宮dabkuri eldengge gung、漱芳齋bolgoi simere jai、皇極殿amba ten ideyen、寧壽宮nikton jalafungga gurung等為意譯和音譯相結合的例子,而重華門dabkuri eldengge duka、履順門fehunijishun duka、寧壽門nikton jalafungga duka為完全意譯,養性殿yang sing diyan、頤和軒i ho hiyan則完全為音譯。

四

這里,我們談一談北京故宮與沈陽故宮門額上滿文和漢文的位置問題。

目前,北京故宮匾額上的文字,多為漢文或滿漢兩種文字,還有慈寧宮等少數是滿、蒙古、漢文三種文字,書寫格式多為從上至下豎書,也有漢文從左至右、滿文從右至左以及漢文從左至右、滿文也從左至右的橫書形式。滿漢兩種文字的匾額,無論豎書還是橫書,絕大部分為滿文在右、漢文在左,只有吉云樓、成若館等少數匾額為滿文在左、漢文在右,而且是橫書的。即,北京故宮滿漢兩種文字門額中,絕大部分門額為從上至下豎書,并滿文在右、漢文在左。

沈陽故宮的門額如上所述,除了文德坊與武功坊門額之外,均為滿漢兩種文字,且滿文在左、漢文在右。

本文第二部分提出,沈陽故宮入關前建筑上如有門額,應該是滿、蒙古、漢三種文字書寫。那么,這三種文字的書寫形制如何呢?也就是說,是橫書還是豎書,三種文字的順序又是怎樣?

沈陽故宮現有門額中,只有文德坊和武功坊為人關前原始狀態。三種文字是從上至下,以滿、漢、蒙古文的順序橫向書寫的。這種書寫格式,符合中國傳統的牌樓門額橫書的習慣。那么,乾隆皇帝在重新書寫盛京舊宮門額時,為什么采用滿漢兩種文字、滿文在左、漢文在右的形制?而且,為什么認為這種形制代表了入關前的門額形制?下面就這個問題與上面提出的問題,一并進行闡述。

首先讓我們觀察沈陽故宮在乾隆年間建設的建筑特點。乾隆皇帝增建和修繕沈陽故宮建筑的過程中,秉承保留時代特征與依從關外舊式相結合的理念。這一時期的沈陽故宮中期建筑,無論是垂花琉璃門,還是抄手游廊,宮殿內外的彩色裝飾等,都是關內漢族的傳統建筑形式。但是,宮殿屋頂琉璃瓦的裝飾,除了太廟寓“以崇典祀”符合太廟的特殊用途滿鋪黃琉璃瓦之外,多從關外舊式在黃琉璃瓦屋頂上加了綠色剪邊。以此推測,乾隆帝在重新制作建筑附件門額時,也遵從保留時代特征與依從關外舊式相結合的理念。

如上所述,人關前門額應該為滿、漢、蒙古三種文字。但是,清入關之后至乾隆年間,清宮廷建筑上的門額樣式已經比較固定為滿漢兩種文字,且從上至下書寫的格式。所以,乾隆皇帝在重新書寫盛京舊宮門額時也采用了從上至下書寫、滿漢兩種文字的現行門額書寫格式。

那么,滿漢文合書時,滿文和漢文的左右位置是如何確定的?

縱觀清朝各類多種文字合書的情況,書寫格的習慣是,被重視的內容和推崇的文字最先書寫,或寫在中間位置。作為沈陽故宮僅存入關前門額,文德坊與武功坊的三種文字書寫時,從上至下依次為滿、漢、蒙古文,即上為先、下位后。滿文的傳統書寫習慣,書寫單行字是從上至下、行與行之間是從左至右排列。即入關前滿洲族的書寫習慣為,左為先、右為后。這種習慣,在很多入關前遺物中可以得到證明,如上述沈陽故宮博物院收藏的“皇帝之寶”和“寬溫仁圣皇帝”信牌,用三種文字書寫時,有從左至右滿、蒙古、漢文順序的,也有滿、漢、蒙古文順序的。無論哪一種格式,從上至下書寫時,都是滿文在左、漢文和蒙古文在右。而蒙古文和漢文的位置,開始的時候沒有定式,后逐漸固定為滿、漢、蒙古文的順序,比如沈陽故宮的文德坊與武功坊,就是滿、漢、蒙古文的順序排列。

北京故宮鈐有“乾隆御筆”和“乾隆御筆之寶”印文的門額,書寫形式為滿文在右、漢文在左,而同時期沈陽故宮門額中鈐有“乾隆御筆”和“乾隆御筆之寶”印文的門額,則改用滿文在左、漢文在右,其理由只有一個,即乾隆皇帝在書寫盛京舊宮門額時依從關外時期舊式所致。而北京故宮改用滿文在右、漢文在左,其原因是入關后清代統治者接受傳統漢文書寫格式的影響,視右為先、左為后的結果。

綜合以上幾點,沈陽故宮入關前的門額,應該是豎書,而且是滿文在左,中間為漢文,蒙古文在右側。現在,沈陽故宮的門額,是乾隆皇帝根據當年北京故宮門額形制,去掉蒙古文之后采用滿漢兩種文字、從上至下豎書,而滿文和漢文的位置則依入關前舊式,采用了滿文在左漢文在右的形制。