馬尾船政護廠中坡炮臺始建時間考證

朱壽榕

馬尾船政護廠中坡炮臺始建時間考證

朱壽榕

(中國船政文化博物館,福建福州350015)

晚清;船政;福建馬尾;中坡炮臺;始置時間

位于馬尾馬限山上的中坡炮臺是晚清福建船政護廠炮臺之一,1996年被列為第四批全國重點文物保護單位,其始建時間學術界有1868年、1884年、1885年三種說法。經查證有關文獻資料,并與老照片相結合,文章認為中坡炮臺的始置時間應是1887年。

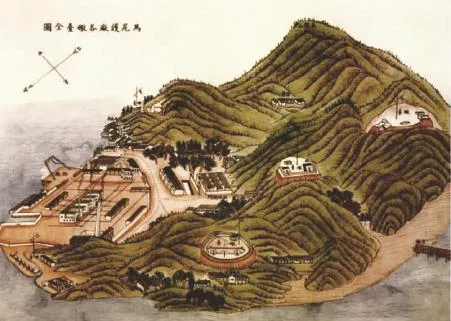

鴉片戰爭,西方列強憑借堅船利炮打開了中國的大門,清政府內外交困,形勢岌岌可危,一些有識之士開始睜眼看世界,尋求革新救國的新途徑。19世紀60年代,中國大地掀起了以“自強”“求富”為目標的洋務運動。1866年6月25日,時任閩浙總督左宗棠奏請清廷,在福州馬尾設立船政,目的在于制造艦船、培養科技和海軍人才、建設海軍,同時也推動航運事業。同年7月14日,清政府以“實系當今應辦急務”[1]予以批準。船政直隸中央,下設輪船局、求是堂藝局(后稱為船政學堂),成為近代中國開辦的第一家專業造船廠,也是當時遠東最大的造船廠,同時建成中國近代第一所新式的實業學堂,培養了一大批通曉近現代科技、中西方文化的海軍人才,組建了中國近代第一支海軍——船政輪船水師,是當時中國最重要的海軍基地(圖一)。

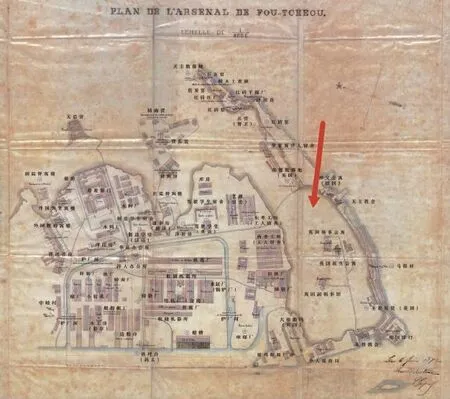

為了護衛這一軍事重地,船政在廠區周邊高地修筑炮臺四座,包括中岐山前坡炮臺、馬限山中坡炮臺、馬限山后坡炮臺、船塢旁臨江船廠炮臺等(圖二)。四座炮臺至今僅存中坡炮臺,被列為第四批全國重點文物保護單位。一直以來,學術界對中坡炮臺始筑時間有1868年、1884年、1885年三種說法。其中,1868年的說法被學術界普遍引用,中坡炮臺被公布為全國重點文物保護單位時,其始筑時間即采用此說。1884年的說法,源自薩承鈺1890年所著《南北洋炮臺圖說》[2];1885年的說法,則來自1902年朱正元的《福建沿海圖說》[3]。本文通過對相關史料和船政老照片的多方考證,認為這三種說法均有待商榷,1887年才是中坡炮臺的準確始筑時間。現就考證結果闡釋于下,不妥之處,敬請方家指正。

圖一 1871年船政全景圖(魏延年提供)

圖二 清馬尾護廠各炮臺全圖(鄭巧蓬提供)

一、1868年未設置中坡炮臺

認定中坡炮臺始筑于1868年的來源有兩處。其一,首任船政大臣沈葆楨就職后修建護廠炮臺。沈葆楨(1820—1879),字幼丹,福建侯官人。主持船政近九年,功績顯赫。1866年,沈葆楨被任命為船政大臣,次年就職。為保障船政安全,擬“近廠筑臺”,沈葆楨命令船政正監督法國人日意格“繪圖勘地”[4]。日意格受命勘察地形,選好炮臺位置并繪制圖紙,但隨后爆發的“牡丹社事件”耽擱了炮臺修筑。1874年,日本以琉球船員在臺灣被生番所殺為借口,派兵入侵臺灣,“牡丹社事件”爆發。清政府授沈葆楨為欽差,辦理臺灣海防兼理各國事務大臣,赴臺部署防務。因此,沈葆楨擬修筑護廠炮臺計劃“適以臺防中止”,并未按時實施[4]。另從存世繪圖史料中也可以證實。1872年2月6日,船政正監督日意格繪制的船政平面圖(圖三),對當時船政及周邊建筑作了詳細標注,圖上紅色箭頭處即中坡炮臺位置,可以看出此時并未有任何炮臺。

其二,1884年9月11日,法國遠東艦隊司令孤拔在馬祖向法國海軍部作馬江海戰報告時提到,在中方艦船幾乎沉沒殆盡時,“正是從守護造船廠的炮臺射出的一枚炮彈擊斃了‘窩爾達’號上的兩個士兵,擊傷了我的副官賴威爾先生以及三名水手”[5],此說成為推斷馬江海戰前已有守護造船廠炮臺的另一個依據。

圖三 1872年2月6日船政正監督日意格繪制的船政平面圖

馬江海戰是近代史上中法戰爭中的一場重要戰役。1883年12月,法國進攻越南山西的清邊防軍和黑旗軍,正式挑起中法戰爭。1884年5月,中法簽定《中法簡明條款》。因雙方對條款中清軍從越南撤軍時間的理解不同,突發“觀音橋事件”,法國要求清政府巨額賠款。為獲得談判桌上的籌碼,法國決定占領中國東南沿海一二個重鎮口岸,位于福建馬尾的船政作為清廷重要軍事基地無疑成為首選襲擊目標。同年7月,法國一面攻打諒山,直逼鎮南關,一面派出孤拔率領艦隊以游歷為名開進馬尾港。1884年8月23日下午1時56分,法艦乘退潮時,首先開炮擊中船政輪船水師旗艦“揚武”艦,中法馬江海戰爆發。船政輪船水師由于倉促應戰,在法方密集火力下,不到半個小時陸續喪失作戰能力,11艘軍艦被擊沉9艘,受傷自沉2艘,將士陣亡736位。戰后,孤拔在馬祖向法國海軍部報告中提到的擊中法艦的“守護造船廠的炮臺”,經查證,是當時會辦福建海疆事宜的張佩綸到任后臨時修建的。張佩綸(1848—1903),字幼樵,直隸豐潤人。1884年,清政府鑒于法國的挑釁,任命翰林院侍講學士張佩綸赴馬尾會辦福建海防事宜。1884年7月3日,張佩綸抵達馬尾,馬上視察船政等處部署防務。針對馬限山上未設炮臺這一現實,下令在馬限山左“急壘一臺,以克虜伯行仗,炮擊敵船”[4],馬江海戰中,就是這一臨時壘成的炮臺射出的一枚炮彈擊中了法艦“窩爾達”號。

馬江海戰后,閩浙總督及船政大臣的奏折中均提及馬江海戰前船政護廠炮臺未設立之事。1884年9月,張佩綸兼署船政大臣,同年10月23日,張佩綸在其奏折中寫道,船政“數百萬金之機器,露置河干,設兩營以衛之,而夾岸無一堅臺,無一大炮,無乃慢藏誨盜乎?”為經久之計,“宜于馬尾及對岸各山,擇地為炮臺兩座”以護衛船政[4]。11月14日,張佩綸被免去船政大臣一職。1885年1月,裴蔭森接任船政大臣。裴蔭森(1823—1895),字樾芩,江蘇阜寧人,1885—1890年任船政大臣,在其主理下,戰后的船政得以恢復并迅速發展。1887年5月1日,裴蔭森奏議也同樣提出:“光緒十年七月間馬江之役,……使當馬限山早設炮臺,則近可守而遠可攻,不特敵人不敢逞其先發之狡謀,方其連檣銜尾而來”,中方完全可以“一炮摧其兇焰”[6]。再,1888年6月26日,閩浙總督楊昌俊亦上奏“馬尾向無炮臺,因鑒于法事,經前署船政張佩綸筑土炮四座”[7],更證實了馬限山一向無炮臺,直到中法馬江海戰發生后,張佩綸鑒于法事之前車之鑒,奏請修筑土炮四座,方有正式布防的炮臺。綜上,可以推斷中坡炮臺始置于1868年的說法不妥。

二、中坡炮臺正式設置時間考證

馬江海戰中,船政雖有馬限山作為屏障掩護,使法艦的炮擊效果減弱,但仍受到嚴重破壞,合攏廠、鑄鐵廠、拉鐵廠等十余處廠房受損(圖四)。戰后,船政大臣張佩綸決定在馬尾及對岸各山分建炮臺,“馬限山兩座,中岐山一座,船塢旁臨江一座”[4]。1888年6月26日,閩浙總督楊昌俊奏折中提及船政護廠炮臺時寫到,“上年四月,又經現任裴蔭森奏請改建洋式炮臺,分配前后膛鋼炮以護船廠,尚未完工”[7]。“上年四月”即1887年,裴蔭森奏請將船政護廠土炮臺改建為洋式炮臺。1887年5月1日,裴蔭森在船政奏議中對護廠各炮臺建設情況做了詳細介紹。他指出,前、后坡炮臺是在張佩綸任內打好地基的基礎上修建的,“又于馬限山中間新筑炮臺一座”[6],即中坡炮臺為新筑炮臺。可見,中坡炮臺在張佩綸任內并未動工,直到裴蔭森奏準后方以洋式炮臺起建,由此可推斷中坡炮臺始建時間應為1887年。

圖四 中法馬江海戰被法艦轟擊的船政

綜之,中坡炮臺是經張佩綸提議、裴蔭森于1887年興建的洋式炮臺。炮臺上有炮位三座,中間主炮安裝240毫米克虜伯后膛炮一尊,另兩座炮位安裝從船廠調至的口徑150毫米的克虜伯后膛炮兩尊;后面挖環形炮洞,臺后另蓋更房二間,臺外添建卡樓一座,駐扎兵勇,以防有人從羅星塔后小港劃船登岸,共計花費“工料銀八千七百余兩”[8]。

船政護廠四座炮臺建成后,因馬尾再無炮戰而從未使用過,隨著清政府的滅亡,各炮臺廢棄不用,漸成一片廢墟。至1915年,許世英在其《閩海巡記》中記述的船政護廠各炮臺,已是“上坡炮臺無炮,中坡炮臺剩舊炮兩尊,下坡炮臺剩舊炮三尊”[9]。新中國成立后,尤其是改革開放以來,黨和政府對船政文化建設及開發利用高度重視,1991年中坡炮臺得以修復,并以“馬江海戰炮臺”冠名,與馬江海戰烈士墓、昭忠祠一并列為第四批全國重點文物保護單位。2003年,又在炮臺炮位上安放了兩門仿制的280毫米的克虜伯大炮,供游客參觀(圖五)。

圖五 2003年中坡炮臺全景

中坡炮臺保存至今歷經百多年,見證了中國海防自強的發展歷程,是船政人力御外侮、加強海權的實物見證。深入研究中坡炮臺是挖掘船政文化內涵的重要組成部分。

[1]左宗棠.試造輪船先陳大概情形折[A]//.裴蔭森.船政奏議匯編:卷1.福州:福建船政衙門,1888(清光緒十四年).

[2]薩承鈺.南北洋炮臺圖說[M].一硯齋藏本:影印本.福州:薩氏,2008:155.

[3]朱正元.福建沿海圖說[M].//海疆文獻初編:沿海形勢及海防編委會.海疆文獻初編:沿海形勢及海防:第1輯.北京:知識產權出版社,2011:365.

[4]張佩綸.籌辦船政事宜折[A]//.裴蔭森.船政奏議匯編:卷26.福州:福建船政衙門,1888(清光緒十四年).

[5]孤拔.海軍少將孤拔的報告[J].黃偉,譯.炮兵雜志,1884(11).

[6]裴蔭森.船政添筑護廠炮臺經費擬從制船項下支銷懇請飭部立案折[A]//.裴蔭森.船政奏議匯編,卷35.福州:福建船政衙門,1888(清光緒十四年).

[7]楊昌俊.閩省福廈二口修筑炮臺動用經費并酌定勇各數目分繕清單恭折[A].//中國第一歷史檔案館.光緒朝朱批奏折:第58輯.北京:中華書局,1996:80.

[8]卞寶第.船政局添制機器并修造船炮各臺動用經費奏咨立案折[A].//裴蔭森.船政奏議匯編:卷43.福州:福建船政衙門,1888(清光緒十四年).

[9]許世英.閩海巡記[M].//林萱治.福州馬尾港圖志.福州:福建省地圖出版社,1984:12.

〔責任編輯:成彩虹〕