北京市域快軌新機場線長大區間防災救援方案

姜傳治

(北京城建設計發展集團股份有限公司 北京 100037)

?

北京市域快軌新機場線長大區間防災救援方案

姜傳治

(北京城建設計發展集團股份有限公司 北京 100037)

北京新機場線工程線路全長39 km,設車站3座,兩個區間長度分別為13.0 km、25.3 km,為典型市域軌道交通長大區間,其防災救援問題也成為整個項目的關鍵技術難點,關乎項目的成敗。通過對國內外長大區間運營案例的梳理,對新機場線長大區間防災救援方案進行介紹,包括設置區間風井、信號分隔、設置應急通道、疏散平臺等,以期為相關類似工程設計提供借鑒。

市域快軌;北京新機場線;長大區間;防災救援

1 長大區間概述

隨著城市軌道交通建設范圍由中心城逐步向市域發展,長大區間在市域軌道交通[1]線路中越來越多,其帶來的消防疏散及應急救援問題成為目前軌道交通建設領域的一個難題,但對于什么是長大區間,現行規范中并沒有給出明確定義。國鐵、城際鐵路工程中站間距多則20~30 km,少則5~6 km,長距離區間比比皆是,但國鐵、城際鐵路規范對其鮮有特殊的規定及要求。位于人口密集地區的城市軌道交通工程,站間距一般不超過2 km,盡管在《地鐵設計規范》中提出了針對長大區間的設計要求,但也僅從保證區間排煙的角度進行了規定,即當列車阻塞在區間隧道內時,應保證對阻塞區間進行有效通風[2],其余設計要求與普通區間的規定一致,并未作特殊要求,給工程設計選取造成很大困擾。

長大區間問題主要表現為當列車區間發生災害時,易威脅到其他列車安全;當區間需要緊急疏散時,乘客到達車站或出地面遇到的困難;故障狀態下列車不易清理等。長大區間的防災救援應抓住兩個關鍵因素:一是災害規模(區間列車數量),二是故障、災害狀態下的清障時間。

2 新機場線長大區間

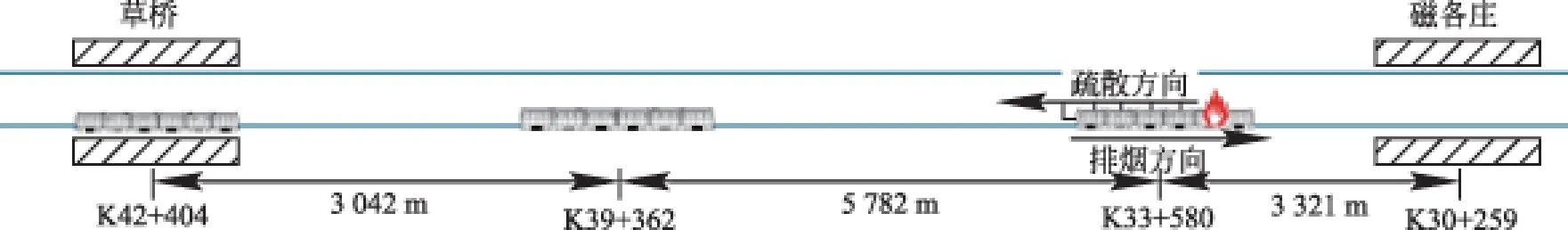

北京新機場線一期工程線路全長39 km,設車站3座[3],兩個區間長度分別為13.0 km、25.3 km,系統能力為15對/h[4]。其中,草橋至磁各莊地下區間,列車運行時間為6 min 56 s,按系統能力4 min行車間隔計算,區間最多同時存在兩列車,列車位置情況見圖1。

圖1 草橋—磁各莊區間列車運行情況

磁各莊站至北航站樓站區間,當下行列車離開磁各莊站進入區間時,按4 min行車間隔計算,此時區間內共有4列車。列車在區間的分布位置見圖2。

圖2 磁各莊—北航站樓區間列車運行情況

新機場線列車設計載客量為448人/列,在突發客流狀態下列車載客量可上升至698人/列[6],航空乘客對列車的準點率要求較高,部分乘客為國際航班旅客,需要機場線具備更高的運營可靠性,屬大運量、高頻次、高保障性的運營需求。

綜上所述,新機場線的兩個區間均可視為典型長大區間。

3 國內外經驗借鑒

由于長大區間在鐵路工程領域并不多見,現列舉部分國內外工程案例,總結歸納出典型長大區間的應對措施加以借鑒。

3.1 香港港鐵大欖隧道(西鐵線)

隧道長度:香港西鐵線自荃灣西站至錦上路站,隧道全長5.5 km,設計時速130 km/h,現狀運行速度110 km/h(見圖3)。

圖3 香港港鐵大欖隧道

隧道斷面:單線單洞隧道。

通風排煙方案:采用縱向排煙方式,兩端設通風大樓,保證兩風井之間僅有列車運行,雙線互為服務。

救援疏散設施:隧道中段設有單渡線,配合中間風井使用;當區間堵塞時,提高后續堵塞列車疏散效率(整列疏散)。

救援疏散方案:當隧道區間運行列車處于最不利運行狀態時,即第1列車車頭發生火災時,中間風井送風,迎風疏散乘客,通過區間橫通道疏散至相鄰隧道(先清空對方隧道);后續堵塞列車則在首列車疏散完成后,通過渡線在區間折返運行至后方車站。

橫通道設置:區間每60 m設置兩隧道間連通的橫通道。

3.2 石太客專太行山隧道

圖4 石太客專太行山隧道

隧道長度:太行山隧道長27.8 km,最大埋深445 m,南梁隧道長11.526 km,兩隧道中間用高架橋銜接(見圖4)。

隧道斷面:馬蹄形隧道,單線單洞。

區間疏散設施:設置2個緊急救援站,長度為550 m,緊急救援站間距14.5 km。緊急救援站由正線停車區域、疏散站臺、橫通道和橫通道內等待區域組成。橫通道內等待區域是以橫通道斷面為基礎擴大而成,按照區間疏散標準設計。疏散站臺總寬度230 cm,其中通道寬度170 cm。

橫通道設置:車站范圍內隧道間的橫通道沿停車區域設置,間距為60 m,每個救援站設9個橫通道。

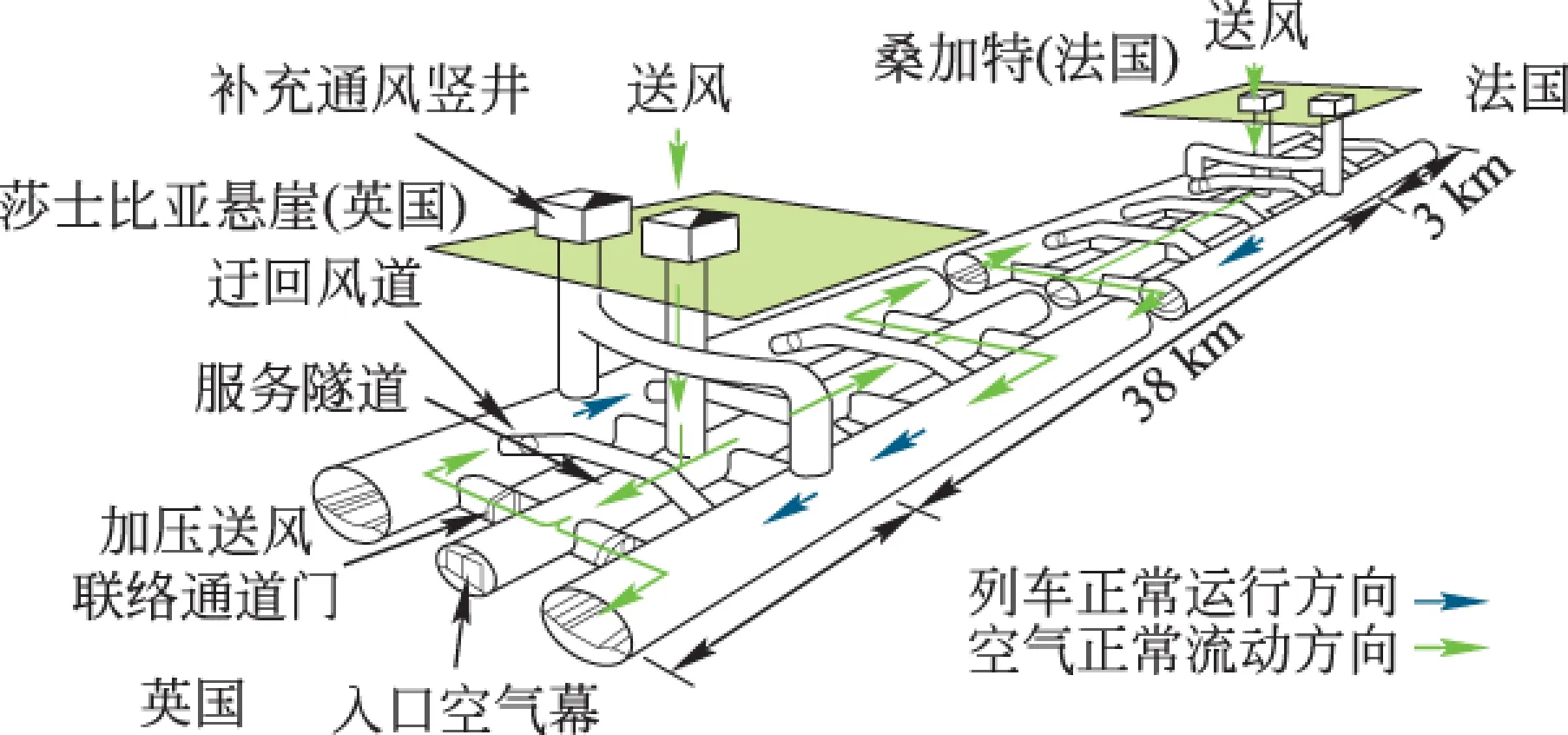

3.3 英吉利海峽隧道

疏散設施配置:隧道長49 km,利用第三隧道進行疏散;隧道與安全通道間橫通道間距375 m;隧道內配備必要的火災預警設施、閉路電視等,并將其直接接入控制中心(見圖5)。

圖5 英吉利海峽隧道

疏散方案:第三隧道承擔緊急救援通道和應急疏散安全區域。

救援方式:采用腳輪系統和埋設導引智能系統,實現救援智能化。

特殊運營組織方式:由于英吉利海峽通道的重要性,且發生事故恢復運營難度大、周期長等特征,可利用海底道岔實現維修或緊急疏散下的跨越運行。

通過對上述國內外已建工程案例的梳理可以看出,針對長大區間相關問題,各工程處理方案均不相同,但都圍繞長大區間的兩個關鍵因素設置相關措施:為降低災害規模,設置區間風井、應急車站等將區間列車數量控制在合理范圍內;為提高故障、災害狀態下的清障效率,采取設置應急疏散平臺、直達地面逃生通道、第三隧道、應急疏散站臺、與相鄰隧道設置聯絡通道等措施,提高清障效率,避免乘客長時間滯留區間。

4 新機場線長大區間防災救援方案

針對新機場線長大區間特點以及運營需求,圍繞控制災害規模和提高清障效率兩個關鍵因素,提出以下設計原則:

1) 正常運行時安全穩定,故障狀態下保證乘客安全,火災狀態下疏散快捷。

2) 故障救援:以順向救援為主(車輛能推送至下一車站或場段內),盡量避免區間疏散,即采用相鄰后續列車正向推進故障列車的方法施救;

3) 火災救援:列車在區間運行期間發生火災,若列車沒有失去動力,司機應堅持將列車駛入前方車站,盡量避免在區間停車;同時第一時間將火災情況報告給行車調度員,命令前方車站清客、封站,做好火災列車的疏散救援準備,環控調度員啟動車站火災模式;列車發生火災并被迫在區間停車時,應在統一指揮下疏散乘客,讓乘客快速撤離區間。

針對以上原則,提出了新機場線長大區間防災救援方案。

4.1 地下區間設置風井分隔列車

在列車15對/h的運行條件下,在13 km地下區間設置3個區間風井。區間風井將此段隧道區間分隔為4段,以每個區間內同一時間僅存在一列車為原則。在每個區間風井內設置兩臺事故風機,用于火災時事故排煙。

列車在區間隧道發生火災時,首先要盡一切可能將列車行駛到前方最近車站,使人員從站臺疏散;若著火列車停在區間隧道內,則開啟火災區間兩端的區間事故風機,根據列車火災部位(車頭、車尾)決定氣流方向,氣流方向與排煙方向相同,但與人員疏散方向相反,使人煙分離,人員可以迎著新風方向撤離,保證人員疏散隧道內的能見度。

區間隧道火災的機械排煙量,應按單洞區間隧道斷面的排煙流速高于計算的臨界風速確定,列車在區間隧道發生火災時,隧道內風速應在2.0~11 m/s之間,標準盾構區間隧道內的火災臨界風速為2.63m/s。在阻塞工況時冷卻車載空調,在火災工況時壓制煙氣擴散,保證人員在區間隧道內的安全及迎風疏散要求。圖6為上行線車尾火災工況,車頭工況或阻塞工況可參照執行。

圖6 上行線車尾火災工況示意

4.2 通過信號控制分隔列車

當信號系統控車(CBTC模式及點式控制模式)時,保證正常運營情況下風井之間、風井與車站之間僅存在1列車。在每處區間風井前方設置區間分界點信號機,其保護區段為獨立計軸區段,如圖7所示,即前車完全出清Q4內的獨立計軸區段后,其后方的Q2才能開放,后方列車才能進入1#風井和2#風井之間的區間。

圖7 區間分界點信號機布置

系統還可以利用ATS(列車自動控制)限制進入磁各莊站至草橋站區間的列車數量,保證磁各莊站至草橋站區間不能超過4列車。

4.3 結合工程條件,提高清障效率

1) 設置故障車停留線,提高清障效率。為提高故障車清障效率,在草橋、新機場北站結合工程條件增設故障車停留線,使新機場北車輛段滿足雙向收發車條件,提高故障車下線效率。

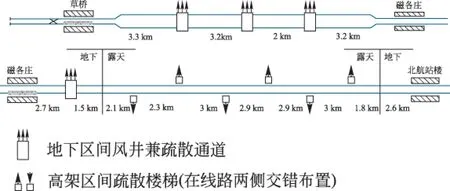

2) 設置直達地面逃生通道,提高清障效率。結合區間風井設置直達地面的逃生通道。疏散通道設置逃生樓梯,滿足乘客直達地面、消防隊員進出的需求。疏散通道分布位置如圖8所示。

圖8 疏散通道分布

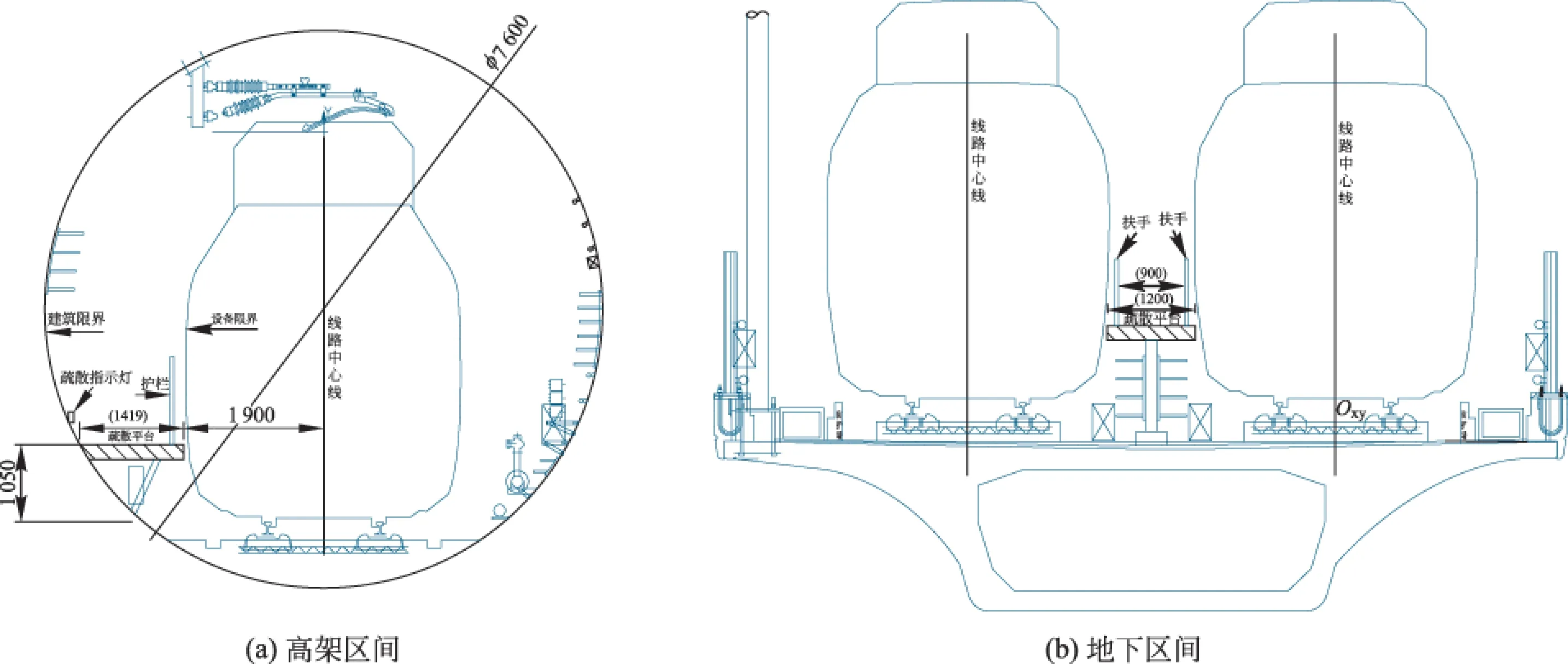

3) 區間設置應急疏散平臺,提高清障效率。在地下區間行車方向左側設置疏散平臺(見圖9)。結合機場線盾構內徑7.6 m的工程條件,加寬疏散平臺尺寸,使標準寬度達到1.4 m,有利乘客攜帶行李疏散。高架區間在線路中部設置1.2 m寬的疏散平臺,從疏散平臺可以下到軌行區樓梯,通過軌行區到達出地面(下地)疏散通道[3]。

4) 設置聯絡通道,提高清障效率。新機場線地下區間每隔600 m設置兩區間聯絡通道。當區間走行距離過長,或有其他次生災害阻隔時,可通過聯絡通道進入對側區間,由對側區間開行列車,實現區間救援。

5) 設置區間照明設施、應急疏散引導標識,提高清障效率。為提高地下及高架區間救援效率,長大區間均設置照明設施及應急疏散引導標識,在故障狀態下引導乘客向安全出口疏散。

圖9 疏散平臺布置方案

地下區間隧道道床面及具備消防疏散作用的區間風井地面,疏散照明照度不小于3.0 lx,疏散照明電源火災時連續供電時間不少于60 min[3]。

地下區間在距道床面1.5 m高度的墻面上設置蓄光型標志牌,指向相鄰車站、相鄰聯絡通道口或隧道口,并標明兩者之間的距離,標志牌設置的間隔距離不大于50 m[3]。

6) 設置消防設施,提高救援效率。采用兩站各帶半個區間的消防分區模式,靠近草橋的半個區間為草橋站的消防保護范圍,靠近磁各莊站的半個區間為磁各莊站的消防保護范圍,在區間中點設置連通管及電動閥門,實現消防分區劃分。由于區間僅設置消火栓口,沒有水龍帶箱,針對長大區間的特點,為便于消防員順利撲救火災,在每一處區間聯絡通道、區間風井、泵站等處,均設置消防水龍帶箱及滅火器。在長大區間,由于管道距離遠,導致水力損失加大,為減少管網壓力,需要對管材及連接方式進行比選,避免區間爆管事故的發生。另外,通過加設區間連通管的方式,分流消防水量,也可以進一步降低水力損失。

5 需說明的問題

城市軌道交通長大區間疏散救援是一個綜合性問題,也是目前國內軌道交通研究領域較缺乏的環節,可供參考的案例及運營經驗很少。筆者僅從新機場線長大區間角度進行了初步研究,以期拋磚引玉,引起建設同行對長大區間防災救援問題的探討,完善長大區間防災救援方案,推動軌道交通建設向更安全、更快捷方向發展。

[1] 丁樹奎,王燕凱,房霄虹.區域快軌網需求特征及主要技術參數研究[J].都市快軌交通,2016,29(2):7-12.

[2] 地鐵設計規范:GB 50157—2013[S].北京:中國建筑工業出版社,2014.

[3] 北京城建設計發展集團股份有限公司.北京軌道交通新機場線一期工程可行性研究報告[R].北京,2015.

[4] 北京城建設計發展集團股份有限公司.北京軌道交通新機場線一期工程總體設計報告[R].北京,2015.

[5] 北京城建設計發展集團股份有限公司.北京軌道交通新機場線一期工程初步設計報告[R].北京,2015.

[6] 北京城建設計發展集團股份有限公司.北京軌道交通新機場線車輛與供電制式選型專題研究報告[R].北京,2015.

(編輯:王艷菊)

Disaster Prevention and Rescue Plan for Long-distance Section of New Airport Express in Beijing

Jiang Chuanzhi

(Beijing Urban Construction Design &Development Group Co., Ltd., Beijing 100037)

The New Airport Express in Beijing has three stations and is 39.05km in total. Its two long-distance sections are 12.1km and 25.9km respectively. The issue of disaster prevention and rescue of long-distance sections has remained the key to success of the whole project. In this paper, through reviewing the domestic and international long-distance section operation cases, the disaster prevention and rescue plan of New Airport Express is introduced, including setting principle of air shaft, signal division, emergency access and evacuation platform, in order to provide

for similar engineering designs.

regional rapid rail; New Airport Express in Beijing; long-distance section; disaster prevention and rescue

10.3969/j.issn.1672-6073.2016.04.007

2016-06-22

2016-06-29

姜傳治,男,高級工程師,從事城市軌道交通總體工作,13804632@qq.com

北京市科委課題(Z111100059411009) 長大區間是大站間距與城市軌道交通自身特點結合的產物。大站間距僅是長大區間的表象,而城市軌道交通所具有的大運量、高頻次、公交化運營、事故影響面大等特點才是其出現的根本原因。在目前的工程設計中,一般同一區間內存在兩列車同時滿足大運量、高頻次、高保障的運營需求時,應啟動長大區間防災救援方案。

U231.96

A

1672-6073(2016)04-0034-04