高尿酸血癥及合并高血壓患者的頸動脈內膜中層厚度

李 慧 申黎艷 萬勝平 丁 鈞

(青島大學附屬醫院查體中心,山東 青島 266555)

?

高尿酸血癥及合并高血壓患者的頸動脈內膜中層厚度

李 慧 申黎艷 萬勝平 丁 鈞1

(青島大學附屬醫院查體中心,山東 青島 266555)

目的 通過探討高尿酸(UA)血癥及合并高血壓患者的頸動脈內膜中層厚度(CIMT)。方法 選擇年齡>40歲的高UA血癥患者80例(男55例,女25例),其中單純高UA血癥患者50例為UA-1組,高UA血癥合并高血壓病患者30例為UA-2組;同時選擇同期健康體檢者(無高血壓、血UA正常)30例為正常對照組(CON組),其中男21例,女9例。觀察各組間體重指數(BMI)、腰臀比(WHR)、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)情況;采用尿酸酶-過氧化酶法測定血UA;應用HP5500彩色多普勒超聲診斷儀測定CIMT。結果 與CON組相比UA 1組及UA-2組患者的CIMT增厚(P<0.05,P<0.01);UA-2組CIMT明顯高于UA-1組(P<0.01);偏相關分析表明,在校正了年齡、性別、SBP、DBP后,高UA血癥患者UA水平與CIMT呈正相關;在逐步回歸分析中,或以UA為因變量,BMI、CIMT進入方程,或以CIMT為因變量,年齡、SBP、UA進入方程,均表明UA與CIMT之間存在一定的因果關系。結論 當高UA血癥伴高血壓存在時,動脈粥樣硬化的進程可進一步加重。

高尿酸血癥;高血壓;頸動脈內膜中層厚度;動脈粥樣硬化

高尿酸(UA)血癥的發病率呈逐年上升趨勢,特別是在沿海地區〔1〕。有關調查研究顯示,高UA血癥除了直接導致痛風甚至高UA性腎功能損害外,還與高血壓、動脈粥樣硬化等心血管疾病的發生和發展密切相關〔2,3〕。動脈粥樣硬化是心血管疾病患者致死、致殘的重要原因,早期發現動脈粥樣硬化,控制其危險因素是臨床工作者的重要任務。頸動脈粥樣硬化時頸動脈內膜中層增厚(CIMT)改變早于斑塊發生,采用動脈超聲測量CIMT是臨床檢測動脈粥樣硬化程度的常用指標〔4〕。目前單純高UA血癥患者及高尿酸血癥合并高血壓者其CMIT的研究報道甚少。本實驗探討高UA血癥及高血壓患者與CIMT的關系。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2011年11月至2013年11月的健康體檢及門診、住院病人中隨機選擇年齡>40歲的高UA血癥患者80例,男55例,女25例,其中單純高UA血癥患者50例為UA-1組,高UA血癥合并高血壓患者30例為UA-2組;另選年齡>40歲的30例健康體檢者(排除高血壓及高UA血癥)作為正常對照組(CON組)。

1.2 診斷標準 ①高UA血癥的診斷:按國內慣用標準,即男性血UA水平>416 μmol/L,女性血UA水平>357 μmol/L并排除藥物、腎功能不全、血液病等其他繼發疾病者。②高血壓的診斷:以2010年《中國高血壓防治指南》為標準,即收縮壓(SBP)≥140 mmHg和(或)舒張壓(DBP)≥90 mmHg;③頸動脈粥樣硬化的診斷標準:彩色多普勒超聲診斷頸動脈粥樣硬化的方法是病人取仰臥位,充分暴露其頸部,檢查時頭偏向對側,探頭置于頸部,先從頸動脈起始部作縱向及橫向掃查,依次檢查雙側頸總動脈(CCA)主干、分叉處(BIF)、頸內動脈(ICA)、頸外動脈(ECA),盡可能檢查到最高位置,觀察內-中膜厚度(IMT)有無斑塊形成,有斑塊形成者,計算管腔狹窄程度及血流動力學情況。CIMT超過1.0 mm和(或)頸動脈超聲下觀察到粥樣斑塊存在,取左右兩側頸總動脈內膜中層厚度的平均值作為研究對象最終的CIMT值。

1.3 方法 各組均于空腹12 h后清晨取肘靜脈血,采用尿酸酶-過氧化酶法測定血UA。頸動脈超聲檢查使用美國Philips公司生產的HP5500型超聲心動圖儀,探頭頻率為7~13 MHz。同時測量SBP、DBP,身高、體重,腰圍、臀圍,并計算體重指數(BMI)和腰臀比(WHR)。

1.4 統計學方法 使用SPSS13.0軟件進行Pearson相關分析,多元回歸分析。

2 結 果

2.1 各組一般情況 UA-1組WHR、BMI都顯著高于CON組(P<0.01),UA-2組SBP、DBP顯著高于CON組(P<0.01),而各組年齡、性別比較無明顯差異(P>0.05)。UA-2組SBP、DBP明顯高于UA-1組(P<0.01)。見表1。

2.2 各組UA及CIMT水平 UA-1、UA-2組的UA、CIMT水平均顯著高于CON組(P<0.01)。UA-2組的CIMT水平均顯著高于UA-1組(P<0.01)。見表2。

表1 各組一般情況比較±s)

與CON組比較:1)P<0.01;與UA-1組比較:2)P<0.01;下表同

表2 各組UA及CIMT水平比較

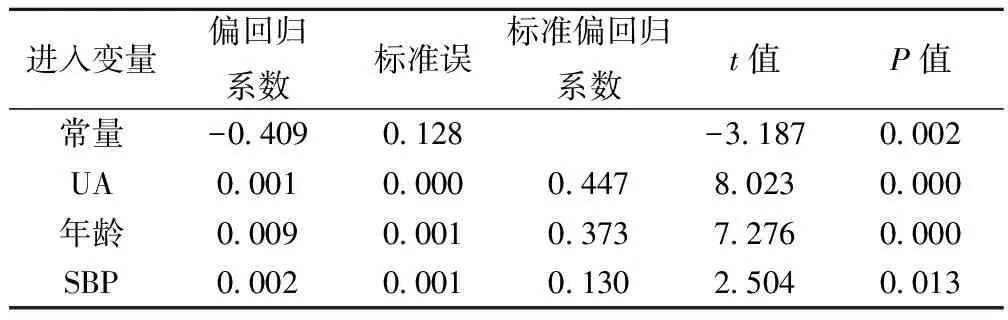

2.3 偏相關分析 在校正了年齡、性別、BMI、WHR、SBP、DBP后,高UA血癥患者UA水平與CIMT水平呈正相關(r=0.415)。在以血UA為因變量的逐步回歸分析中,BMI、CIMT進入回歸方程,且均與UA呈正相關,見表3。在以CIMT為因變量的逐步回歸分析中,年齡、SBP、UA進入回歸方程,說明CIMT與年齡、SBP、UA之間有因果關系,見表4。

表3 UA為因變量的逐步回歸分析結果

表4 CIMT為因變量的逐步回歸分析結果

3 討 論

動脈粥樣硬化是一種慢性、進行性、影響多處血管床的系統性心血管疾病,頸動脈是其好發部位〔4〕。超聲檢查診斷頸動脈粥樣硬化可以清晰地顯示頸動脈壁的結構、斑塊大小、位置及回聲特點,可早期發現頸動脈病變,并能動態觀察動脈粥樣硬化的進展與消退情況,為有效預防心、腦血管事件的發生起到重要作用。CIMT早于斑塊形成,因此CIMT的增厚是頸動脈粥樣硬化的重要觀測指標,通過超聲測量的CIMT可作為反映全身動脈粥樣硬化的一個“窗口”〔4〕。高血壓、高脂血癥、高血糖等可引起血管內膜中層厚度增厚和血管彈性下降,而高尿酸血癥作為代謝綜合征的次要成分,是否會引起CIMT增加進而導致或加重動脈粥樣硬化,類似報道少見。

張自云〔5〕在相關研究結果顯示,冠心病患者的血UA水平升高明顯,而且冠狀動脈病變支數、病變嚴重程度與血UA水平呈正相關,說明高UA血癥是動脈粥樣硬化的危險因素之一。本實驗結果也顯示UA與CIMT之間存在一定的因果關系,高UA血癥患者CIMT較健康人增加,且隨著CIMT增厚程度的增加,血UA水平相應增高,說明高UA血癥對動脈粥樣硬化的發生起著重要的作用。

本文結果顯示,高UA血癥合并高血壓時UA更高,且CIMT比單純高UA血癥組更為顯著,即高血壓進一步加重了高UA血癥,這說明高UA血癥和高血壓兩者之間關系密切,兩者合并存在時對促使動脈粥樣硬化的發生更為顯著。Verdecchia等〔6〕亦在相關研究中發現,在未治療的高血壓患者中UA水平的增高是心血管疾病的高度危險因素。

高UA血癥合并高血壓時對CIMT的增厚有協同作用,其可能的機制是:長期高血壓可發生良性腎小球動脈硬化,腎小管因缺氧而導致乳酸生成增加,而乳酸對UA的排泄有競爭性抑制作用,使得UA排泄減少,進而引起高UA血癥;血液中UA鹽微結晶可沉積于血管壁,直接損傷血管內膜,引起內膜的炎癥反應,促進血小板的黏附聚集〔7〕。同時升高的SUA可促進低密度脂蛋白的氧化和脂質的過氧化并伴有氧自由基生成增加,參與炎癥反應,直接促進AS形成及發展〔8〕。

綜上所述,UA是CIMT增厚的獨立危險因素,UA水平與動脈硬化密切相關,高UA血癥可能是動脈粥樣硬化的獨立危險因素,特別是合并高血壓時,兩者相互影響進一步促進動脈粥樣硬化的發生和發展。

1 閻勝利,趙世華,李長貴,等.山東沿海居民高尿酸血癥及痛風五年隨訪研究〔J〕.中華內分泌代謝雜志,2011;27(7):548-52.

2 Viazzi F,Leoncini G,Ratto E,etal.Mild hyperuricemia and subclinical renal damage in untreated primary hypertension〔J〕.Am J Hypertens,2007;20(12):1276-82.

3 鄭 剛,張善春,張德銘,等.高尿酸血癥與冠狀動脈病變關系的探討〔J〕.中國心血管病研究,2006;4(9):677.

4 林曙光.當代心臟病學新進展2011〔M〕.北京:人民軍醫出版社,2011:297-300.

5 張自云.高尿酸血癥與冠心病冠狀動脈病變程度的相關性研究〔J〕.中國醫師進修雜志,2013;36(4):68-9.

6 Verdecchia P,Schillaci G,Reboldi G,etal.Relation between serum uric acid and risk of cardiovascular disease in essential hypertension,the PIUMA study〔J〕.Hypertension,2009;36(6):1072-8.

7 劉 東,劉增長,殷躍輝,等.原發性高血壓患者頸動脈粥樣硬化與血尿酸及C反應蛋白的關系〔J〕.重慶醫科大學學報,2005;30(1):57-9.

8 羅 明,俞文萍,鄧 兵.老年女性高血壓患者頸動脈硬化與血尿酸水平關系探討〔J〕.中華老年醫學雜志,2005;24(2):106-8.

〔2015-06-28修回〕

(編輯 苑云杰/曹夢園)

丁 鈞(1969-),女,副主任醫師,碩士,主要從事心血管疾病的預防和診治研究。

李 慧(1968-),女,主任技師,碩士生導師,主要從事內分泌疾病的發病機制研究。

R543.4

A

1005-9202(2016)22-5595-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.22.044

1 青島市干部保健服務中心