隧道開孔襯砌溫度應力有限元分析

陸澤西

(核工業西南勘察設計研究院有限公司 四川成都)

隧道開孔襯砌溫度應力有限元分析

陸澤西

(核工業西南勘察設計研究院有限公司 四川成都)

本文通過對隧道不同開孔孔徑襯砌進行溫度場數值模擬分析,得到了不同孔徑情況下溫度場的分布規律。同時通過對襯砌溫度應力進行分析,得出了溫度應力對襯砌的最不利影響區域。所得結論可為大斷面隧道設計提供一定的理論依據。

溫度場;溫度應力;有限元分析;開孔襯砌

1 引言

大體積混凝土襯砌結構由于水化熱引起內外表面溫度差異導致產生溫度應力。混凝土內部產生壓應力(混凝土抗壓強度遠大于壓應力),混凝土表面產生拉應力,當拉應力超過混凝土極限抗拉強度時,混凝土表面就產生裂縫。這種溫度裂縫的走向無一定規律,大面積結構裂縫通常縱橫交錯,溫度變形是混凝土早期開裂的主要原因之一,往往是貫穿性的有害裂縫,對結構的抗滲性、整體性、耐久性甚至承載能力十分不利。

本文以熱傳導理論為基礎,利用ANSYS10.0有限元分析程序,在分析大體積混凝土水化熱溫度場溫度應力的理論基礎上,對不同孔徑開孔襯砌隧道進行分析,研究溫度應力對大體積混凝土襯砌安全耐久性的影響。

2 基本理論

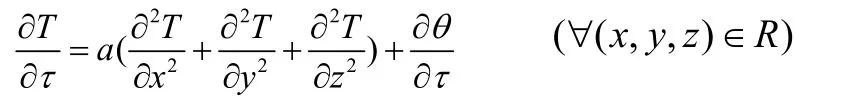

2.1 熱傳導方程

大體積混凝土結構的溫度場可以由熱傳導基本方程求解。對于均勻各向同性的具有內熱源的混凝土來說,其熱傳導方程為[1]:

式中:T——溫度,℃;

a——導溫系數,a=λ/cρ,m2/h;

ρ——容重, kg/ m3;

λ——導熱系數, /( ) kJ m? h?℃ ;

θ——混凝土絕熱溫升,℃

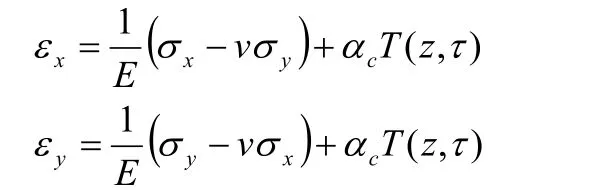

2.2 溫度場應力

對于澆筑在基巖上的混凝土塊來說,其應變可以分為兩部分,一部分是應力引起的,另一部分是溫度變化引起的,兩部分疊加后得到總應變:

式中:E、v——混凝土的彈性模量和泊松比

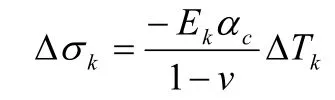

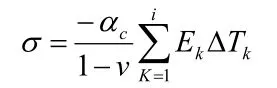

混凝土的彈性模量E隨著澆筑的齡期不斷變化的,尤其在前期,彈性模量E變化比較劇烈。因此,必須采用增量法,將時間劃分為若干時間段,在每一時段內,取該時段內的平均值則每一段內的應力增量為

混凝土內某一瞬間的應力應該為該瞬間為止的應力增量的總和。

3 有限元分析

3.1 幾何模型

模型采用三維模擬,襯砌結構寬16.4m、高13.5m,襯砌厚度h為1.8m。孔洞形式為沿襯砌中心線處開21個圓形孔洞,孔徑分別為20cm和50cm。每個孔洞中心間距為1.2m。采用實體單元,以更加真實的模擬實際工程的結構受力特征。

大氣溫度為20℃,且不考慮大氣溫度隨時間的變化;內熱源為混凝土的凝膠材料水泥產生,加載到襯砌中心點上,參考溫度設置為 0℃,隧道襯砌采用 C30混凝土。

接觸邊界條件:襯砌與地基土之間的接觸采用地基彈簧來模擬,忽略基巖與襯砌之間的摩擦作用。

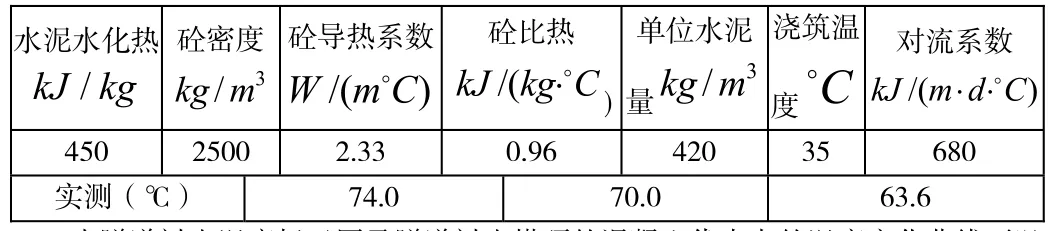

表1 熱分析模擬參數

由隧道襯砌溫度場云圖及隧道襯砌拱頂的混凝土代表點的溫度變化曲線可以看出,開孔襯砌的溫度場明顯好于實心襯砌,襯砌開孔后,加速了襯砌內部與周邊環境的熱量對流交換,降低了襯砌最高溫度。且開孔孔徑越大,其水化熱溫度下降越多。最大溫度均出現在厚度最大的墻腳處,都在89℃左右,這里易形成積熱點,熱量難于散去。因此建議,澆筑施工時在墻腳埋設管冷卻水管,澆筑后進行通冷卻水循環作業,這樣達到降溫的效果。

開孔襯砌能顯著降低大體積混凝土溫度場的最高溫,且孔徑越大其最高溫度降低的越多。開孔達到50cm時,現場實測拱頂最高溫度可降低14.86%。

結果表明,對大斷面隧道而言開孔能有效的較低水泥的水化熱,較低襯砌的溫度應力,有利于結構穩定。

3.2 溫度應力計算結果分析

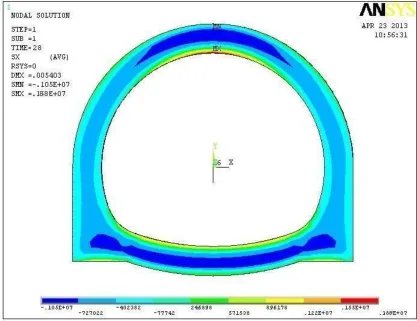

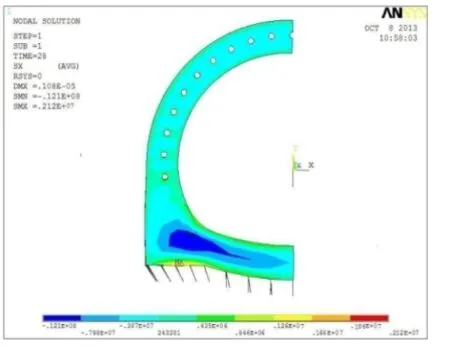

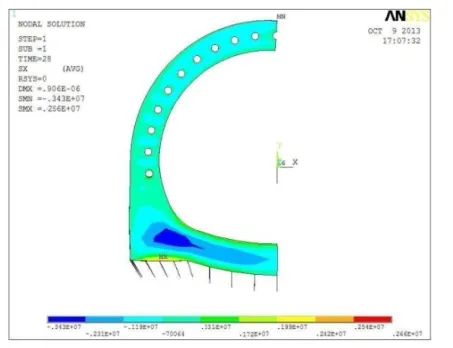

通過數值模擬計算,得出各型襯砌在溫度應力作用下的拉應力區如圖1-3所示:

圖1 實心襯砌第28天應力(Pa)

圖2 20cm孔徑襯砌第28天應力(Pa)

圖3 50cm孔徑襯砌第28天 應力(Pa)

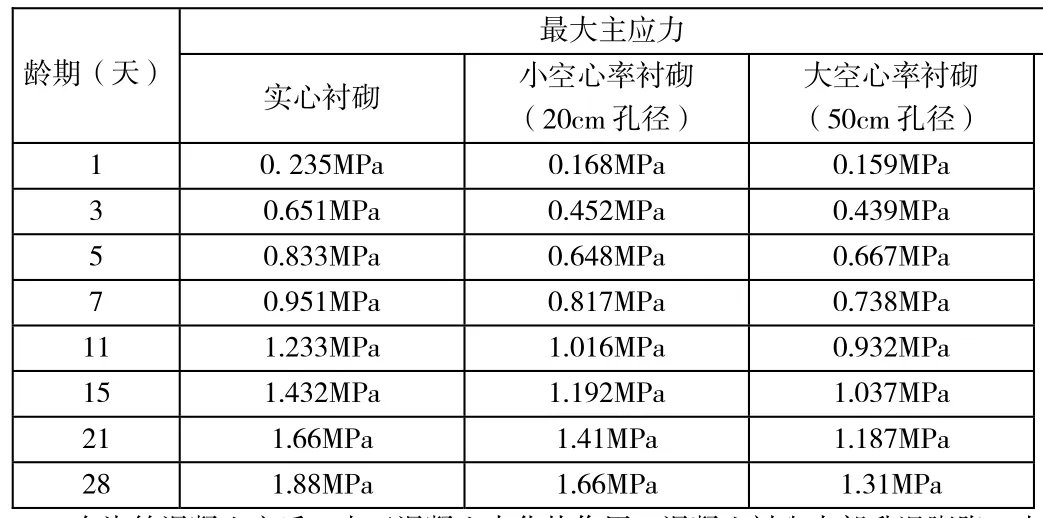

表3 襯砌各齡期拱頂內邊緣拉應力值

在澆筑混凝土之后,由于混凝土水化熱作用,混凝土襯砌內部升溫膨脹,由于襯砌內外表面的溫度差,襯砌內部受壓,襯砌外部受拉。開孔后,襯砌中心溫度的最大值會不斷降低,這樣襯砌內外表面的溫差也會減少,使得襯砌由于溫度變形產生的溫度應力減小,即襯砌拉應力也相應的減小,且開孔孔徑越大,其下降百分比越大。故對于降低襯砌混凝土溫度場和由此產生的拉應力來說,大空心率開孔襯砌明顯優于小空心率開孔襯砌,開孔襯砌明顯優于實心襯砌。

4 結論

1開孔襯砌能顯著降低大體積混凝土溫度場的最高溫,且孔徑越大其最高溫度降低的越多。

2厚度最大的墻腳處易出現最高溫,這里易形成積熱點,熱量難于散去。因此建議,澆筑施工時在墻腳埋設管冷卻水管,澆筑后進行通冷卻水循環作業,這樣達到降溫的效果。

3襯砌開孔后,襯砌中心溫度的最大值會不斷降低,這樣襯砌內外表面的溫差也會減少,使得襯砌由于溫度變形產生的溫度應力減小,即襯砌拉應力也相應的減小,且開孔孔徑越大,其下降百分比越大。50cm孔徑拱頂內邊緣拉應力相較于實心襯砌下降了30.3%。

[1]何立民.大體積混凝土結構裂縫控制研究.大慶石油學院碩士學位論文.2008,06.

U45

B

1007-6344(2016)03-0087-02

?