大數據與個人所得稅改革

王玲

(大理大學經濟與管理學院,云南大理 671003)

大數據與個人所得稅改革

王玲

(大理大學經濟與管理學院,云南大理 671003)

建立綜合與分類相結合的個人所得稅制是未來幾年稅收體制改革的重要任務。然而,在現行征管技術條件下,個人所得稅制的轉型會導致稅收征管成本過高。大數據時代的來臨,無疑使得該技術障礙得以突破。大數據技術給未來稅收體系的完善帶來了前所未有的機遇,也使稅收改革面臨新的挑戰。

大數據;個人所得稅;征稅成本

“大數據”是最近幾年繼“移動互聯網”“物聯網”“云計算”之后出現的最熱門的詞匯之一。“大數據”是相對于傳統的“小數據”而言的。麥肯錫環球研究院在2011年發布的《大數據:創新、競爭和生產力的下一個前沿》中將大數據定義為:大小超出了典型數據庫軟件的采集、儲存、管理和分析等能力的數據集。大數據通過互聯網和云計算等技術,大大提高信息處理效率,不僅能為企業節約成本,創造價值,也能降低公共部門的運行成本,提高政府部門決策的有效性。

對于大數據運用于稅收方面的文獻,目前還寥寥可數,且主要集中于如下兩個方面:一是大數據對稅收征管模式轉變的推動;二是大數據背景下,如何提高稅收風險控制水平。王向東等提出構建“管數制”稅收征管模式,同時扁平化稅務機構,從而轉變稅收征管模式〔1〕;譚榮華、焦瑞進闡述了大數據的生命力以及稅務部門所需要的大數據的邊界〔2〕。孫開、沈昱池從制度保障、涉稅數據共享、涉稅數據有效整合等方面設想了利用大數據構建現代稅收征管體系的思路〔3〕。彭驥鳴等強調深度數據分析來強化稅收風險管理〔4〕。謝波峰對大數據時代稅收微觀數據體系的構建進行了探討〔5〕。在具體稅收制度改革過程中運用大數據的探討還很少。

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干問題的決定》提出:“完善稅收制度……逐步建立綜合與分類相結合的個人所得稅制……”在互聯網和大數據發展日新月異的今天,稅收當局必須抓住這一千載難逢的歷史機遇期,運用大數據的技術和優勢,推動稅收體系的改革。本文以個人所得稅為關注點,探討大數據如何為稅務信息采集、稅收征管以及稅務稽查等方面提供技術上的支撐,以促進稅收體系的完善。

一、個人所得稅現有征管技術的局限

本文選取個人所得稅為大數據運用的突破口,理由如下:首先,目前金稅工程管理的重點是流轉稅。隨著增值稅發票管理的逐步完善,以及營改增的全面覆蓋,流轉稅的征收效率相對較高。而個人所得稅征收效率依賴于信用體系的建設和財產公示制度的全面推廣,這兩方面在我國都還在緩慢推進的過程中。其次,綜合與分類相結合的個人所得稅制度的納稅主體分散,大數據平臺一旦搭建,成本收益對比明顯。

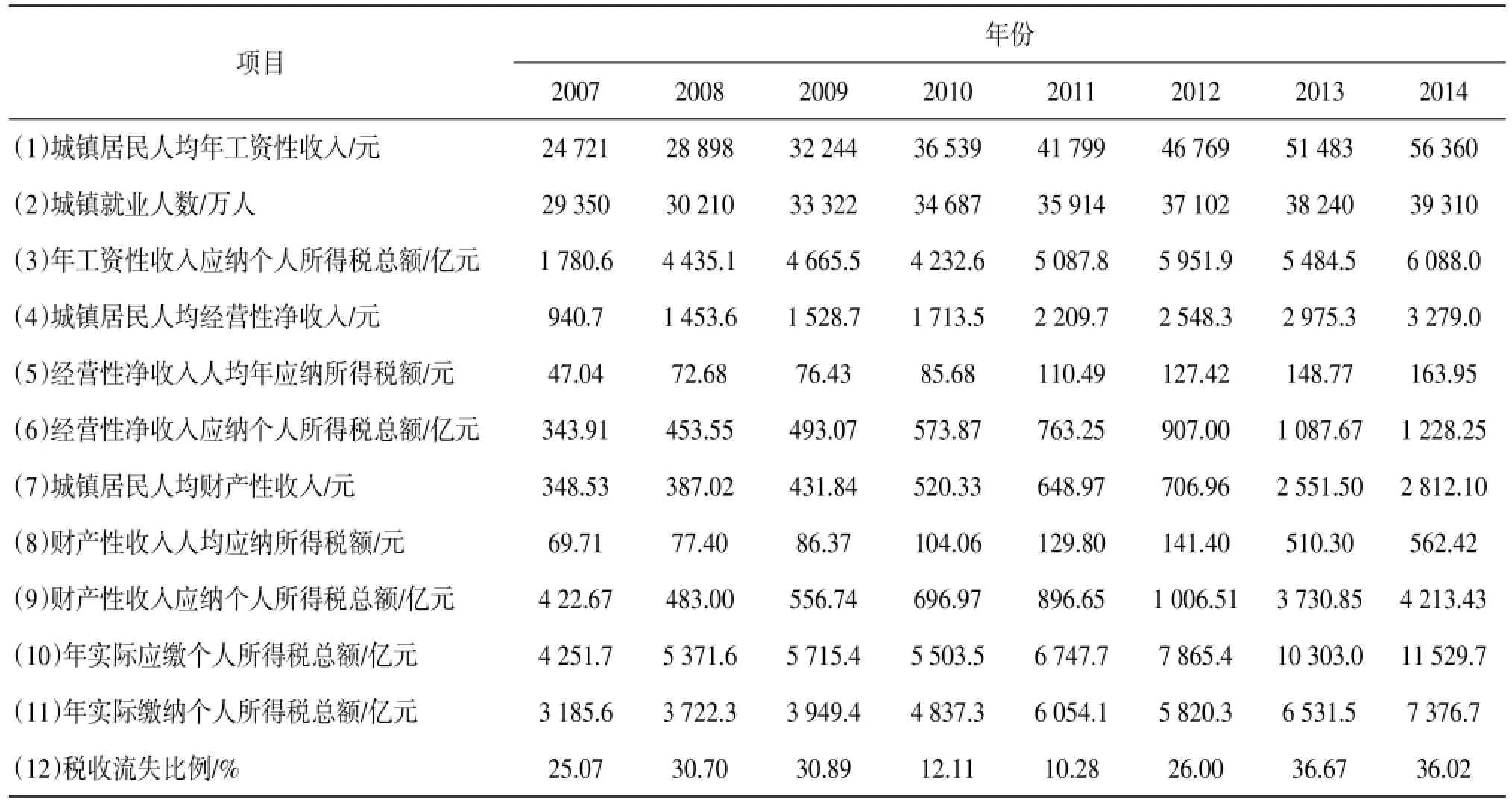

(一)我國個人所得稅稅收流失的概算

美國國內收入局從20世紀60年代開始展開對稅收流失的測算,其2006年發布的2001年的測算結果是個人所得稅流失比重最大,約71%的稅收流失來自于個人所得稅。而美國對于個人所得稅稅收流失的調查采取的是人海戰術,僅對納稅申報的調查就花費了1.5億美元,耗資巨大〔6〕。我國目前分類征收的個人所得稅制使得沒有代扣代繳渠道的個人所得稅管理松散,尤其是個體工商戶生產經營所得,以及對企事業單位承包經營、承租經營所得以及勞務報酬所得。如果采取人海戰術去測算稅收征收效率,從成本收益角度是不可行的。因此,只能通過概算的方式獲取粗略的情況。目前對個人所得稅概算的方法主要有代表性稅收法、稅基稅率法、回歸法以及稅目分解法。其中稅目分解法計算較為精準,但前提是需要準確掌握各類稅目群體的準確收入情況。鑒于統計數據的缺失以及調研費用的高昂,本文采取改進后的稅目分解法,即將個人所得稅稅目分解為工資性收入、經營性收入、財產性收入和轉移性收入四大類。由于廣大農村人口收入基本在起征點之下,故本文個人所得稅測算主體為城鎮人口。具體見表1。

表1 我國個人所得稅稅收流失率測算

從表1可以看出,工資薪金所得因實行代扣代繳制,稅收流失相對較少。財產性收入實行單一稅率,計征簡便,流失率不高。各年份中,經營性所得上升較快時,稅收流失比率明顯上升。根據美國2006年報告的稅收流失測算結果,其個人所得稅流失比率1973年至1992年平均約為15%左右,而我國最高達到36.67%。

(二)金稅三期工程的優點與局限

金稅三期工程于2013年正式在部分省份上線。其應用系統包括稅收業務管理、稅收行政管理、外部信息管理、決策支持管理四大系統。其最大的優點為:一是將稅務總局和省級稅務局的數據集中處理,實現了系統內部的信息融合。二是開啟了電子政務系統的涉稅運用,部分實現了部門間涉稅信息的共享。三是信息化納稅服務平臺使得納稅人的納稅成本降低。但要適應未來分類與綜合相結合的個人所得稅改革要求,金稅三期還有如下局限:一是還未完全實現部門之間信息的實時共享;二是對于個人和家庭的收入、財產等基礎信息數據庫還未形成;三是信用體系還未全覆蓋;四是稅務信息系統還未充分利用市場化信息,尤其是市場的非結構化信息。

二、大數據運用框架

(一)大數據推動個人所得稅改革

目前,世界各國個稅的課稅模式有三種類型:分類所得稅制、綜合所得稅制、綜合與分類相結合所得稅制。分類所得稅的優點在于依賴源泉扣繳,可以按照不同所得性質分別征收,征稅成本低;分類所得稅的缺點是不能按照納稅人的全部納稅能力征稅,從而無法體現稅收縱向公平原則。我國實行的分類所得稅,現在已經演變成了工薪稅,其在個人所得稅中占比超過60%(運用《中國稅務年鑒》(2006-2015)計算而得),而且最高的邊際稅率高達45%,遠遠高于財產轉讓、偶然所得這類非勞動所得的稅率。隨著經濟的發展,這種個稅征收模式,無論是發揮籌集財政收入職能,還是履行調節收入公平分配職能,都顯得不合時宜。個稅必須改革已成共識。

我國遲遲未能從分類所得稅轉向分類綜合相結合或綜合所得稅,主要原因是稅收征管技術的限制,使得以低征收成本實現應收盡收比較困難。按照全國第六次人口普查數據,截至2010年11月1日,大陸總家庭戶數4億多戶,而同期稅務工作人員約75.5萬人,如果按照傳統的人盯人的管稅模式,核實收入來源日趨復雜。跨境、跨區域收入越來越普遍的家庭收入情況,稅務部門擔心會耗費巨額成本,使得綜合所得稅制無法推行。

關于個稅改革的方向,權威的表述是“綜合與分類相結合的個人所得稅”;也有學者,例如王大樹認為綜合與分類相結合只是一種過渡制度,主張改革一步到位,直接建立綜合所得稅制度〔7〕。無論是前者,還是后者,收入都必須按年、按家庭進行匯總。大數據技術為這類收入匯總提供了可能。

1.大數據保證納稅人綜合所得信息的實時性

我國《稅收征收管理法修訂草案》(2015年)總則第七條規定:國家有計劃地用現代信息技術裝備各級稅務機關,加強稅收征收管理信息系統的現代化建設,建立、健全稅務機關與政府其他管理機關的信息共享制度。在大數據技術條件下,通過納稅人識別號制度,可以使納稅人所有的行為都能實時地反映到稅務機關里面來。當以家庭為單位的納稅主體的某個相關信息發生變動時,通過信息共享,稅務機關能夠及時地獲得這些信息。例如當一個家庭中有嬰兒出生時,在派出所登記戶口的相關信息實時與稅務機關共享,家庭贍養人口的信息會得到及時的增加;當家庭有死亡人口而注銷戶口時,稅務機關也能實時共享相關信息,從而及時地獲取贍養人口減少的信息。納稅人在銀行開戶或注銷、更換工作單位、進行股票交易以及其他交易行為時,都須通過納稅人識別號,從而有助于稅務機關及時掌握納稅人的涉稅信息,準確核定納稅人的應納稅情況。

不僅如此,通過唯一的納稅人識別號,除了可以從收入角度及時獲取納稅人的信息,還可以從消費、投資等市場信息角度旁證真實收入,從而大大降低納稅人偷稅逃稅的可能性。例如個人或家庭的消費水平和消費結構會通過電子商務平臺反映出來,從而大致判斷出家庭的真實收入;個人或家庭通過移動終端設備掛號,說明家庭中醫療支出的增加,真實收入的下降;通過個人或家庭通過電子商務平臺預定酒店或者其他旅行信息的頻率,能判斷該家庭是屬于中等收入家庭,還是屬于高收入家庭,從而可以初步評估其納稅能力。

2.大數據以低成本保證納稅人綜合所得信息的完整性

征稅成本是指在現有經濟條件下,稅務當局在征稅過程中所付出的代價。目前,我國沒有準確地計算過個人所得稅的征稅成本,也沒有測算在現有技術條件下如果采取綜合所得征收時成本的變化,只有大概的總體征稅成本率,約為5%~6%,而同期美國該比率約為0.58%,日本為1.13%〔8〕。

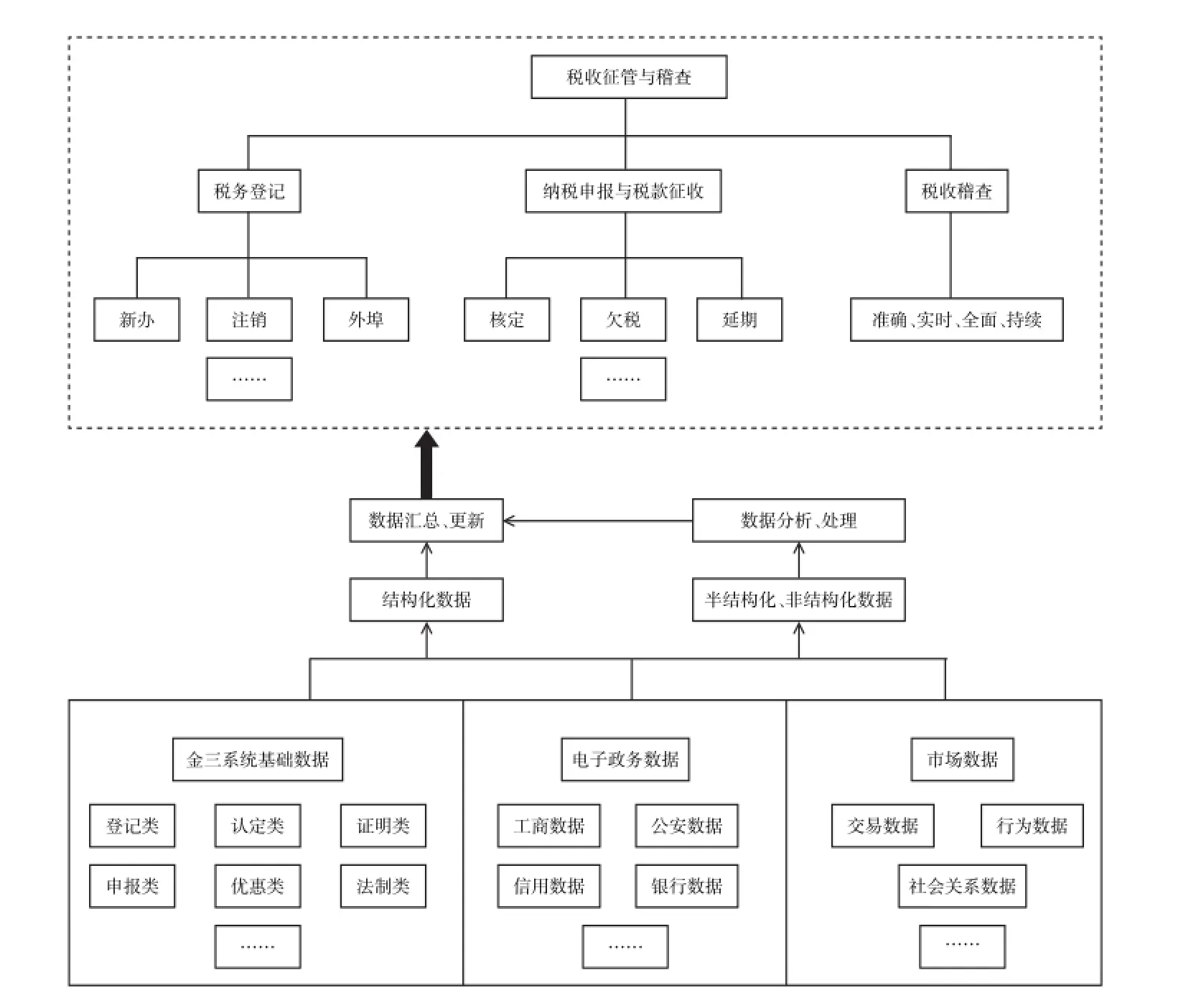

大數據之“大”使得數據之間有千絲萬縷的聯系。稅務當局擁抱大數據,即要讓其他政府部門以及私人部門的數據都與稅務部門“交談”。數據的價值不同于一般物質的價值,不會隨著使用而減少,是典型的具有正外部效應的產品,可以以很低的成本重復利用。當個人所得稅由現行的分類征收改為綜合或者綜合與分類相結合征收時,需通過電子政務數據交換平臺,共享工商、公安、社保、銀行等部門的數據,建成家庭結構和收入狀況數據庫;而此庫一旦建立,以后年度僅僅需要根據實時更新的情況進行調整即可,從而大大降低稅收的征收成本。具體見圖1。

圖1 大數據在綜合個人所得稅制度中的應用

(二)大數據提升納稅人納稅意識

在我國,“納稅光榮”的口號喊了很多年,但真正有積極主動納稅意識的人還是少數。從主觀上來說,作為理性經濟人,納稅人著眼于追求經濟利益以及非經濟利益的最大化。納稅人主動申報納稅導致經濟利益減少;與此同時,對于偷稅逃稅,社會輿論的引導和道德的約束并不普遍,納稅的非經濟利益的損失也不明顯。客觀上,稅收征納雙方信息不對稱是一個難題,納稅人在收入和自我應稅方面占有信息優勢,財稅部門在稅收政策和稅收的去向方面占有信息優勢。

大數據價值鏈由數據、技能和思維所組成。大數據思維是指一種意識,認為公開的數據一旦處理得當就能為千百萬人急需解決的問題提供答案〔9〕。大數據思維對于稅務機關和納稅人都很重要。對于納稅人來說,當大數據將個人及家庭成員的財產、經濟行為等涉稅信息以低成本聚集起來后,納稅人偷逃稅的風險大大增加。這樣倒逼著納稅人關注個人及家庭的涉稅行為和信息,提升納稅人的納稅意識。對于稅務機關來說,要提升納稅人的納稅意識,不能僅僅強行要求和口頭宣傳,而要滿足納稅人對財政支出知情權的要求。例如個人所得稅的主要用途在于籌集財政收入,調節收入的公平分配。當政府部門將個人所得稅的收支信息與納稅人共享,讓納稅人知曉個人所得稅聚集收入的具體去向,納稅人主動申報納稅的意識就會得到提升。另外,隨著移動設備及可穿戴智能設備的出現,納稅人接受信息更為便捷,政府可以低成本地進行納稅宣傳和稅收教育,普及稅收法律知識,從而提高納稅人的納稅意識。

三、大數據運用的挑戰

綜上所述,大數據為降低征稅成本從而實現個人所得稅制度的改革帶來了良好的機遇。但是必須看到,大數據時代我們也面臨相應的挑戰。

第一,我國人口基數大,納稅人素質參差不齊,對大數據的理解和運用需要較長時間來消化。截至2015年6月,國內微信用戶約為5.49億人,86.2%在18~36歲。網購用戶規模為4.17億人,農村網民為5 659萬人,僅占農村人口的6.08%。這說明我國信息化的道路還有較長的路要走,廣大群眾理解和運用大數據還需假以時日。第二,個人隱私的保護面臨巨大的威脅。從理論上說,京東、淘寶、亞馬遜完全有能力隨時監視我們的購物習慣,準確推薦我們想要購買的東西,這在降低我們的搜尋成本的同時,也讓我們隱隱感到不安。我國本來就沒有專門的隱私保護法律,那么稅務機關利用大數據獲取納稅人的涉稅信息,其信息使用的邊界如何確定?如何防止信息的二次使用?第三,雖然我國的金稅工程在稅務信息化方面取得了很大的進展,但總體來說,政府部門的信息化步子慢于私人部門〔10〕。稅務部門對于大數據以及云計算的運用還處于初級階段,大數據思維還未形成。第四,大數據之“大”在于海量數據,海量數據通過互聯網匯集起來,還需要通過云計算等技術進行處理和分析。這對稅務人員的知識和技能提出了新的要求,稅務機關會冗余大量的工作人員。這批工作人員如何逐步被社會消化也是一個挑戰。

〔1〕王向東,王文匯,王再堂,等.大數據時代下我國稅收征管模式轉型的機遇與挑戰〔J〕.當代經濟研究,2014(8):92-96.

〔2〕譚榮華,焦瑞進.關于大數據在稅收工作中應用的幾點認識〔J〕.稅務研究,2014(9):3-5.

〔3〕孫開,沈昱池.大數據:構建現代稅收征管體系的推進器〔J〕.稅務研究,2015(1):96-99.

〔4〕彭驥鳴,陳愛明,韓曉琴.大數據時代強化稅收風險管理的思考〔J〕.稅收經濟研究(雙月刊),2014(5):28-35.

〔5〕謝波峰.大數據時代稅收微觀數據體系的構建〔J〕.稅務研究,2015(1):92-95.

〔6〕崔興芳,樊勇,呂冰洋.稅收征管效率提高測算及對稅收增長的影響〔J〕.稅務研究,2006(4):7-11.

〔7〕王大樹.個稅改革大思路:適當減稅為改革讓出空間〔J〕.半月談,2014(19):21-24.

〔8〕楊得前.中國稅收征管效率的定量測算與分析〔J〕.稅務研究,2008(11):67-70.

〔9〕OECD.Social Media Technologies and Tax Administration〔R〕.Paris:OECD,2011:5-8.

〔10〕任東飚,費銘海,袁明昌.稅收數據在大數據中的利用探析〔J〕.稅務研究,2015(10):25-28.

Big Data and Individual Income Tax Reform

Wang Ling

(College of Economics and Management,Dali University,Dali,Yunnan 671003,China)

Establishing a comprehensive and classified individual income tax system is a essential part of the reform of tax revenue system in the coming years.However,with current tax administration technology,individual income tax reform will lead to high cost. The application of Big Data can solve the problems and brings chances as well as new challenge to the future tax revenue system.

Big Data;individual income tax;taxation cost

F812.42

A

2096-2266(2016)11-0029-05

10.3969∕j.issn.2096-2266.2016.11.006

(責任編輯 楊朝霞)

2016-07-06

王玲,講師,主要從事稅收理論與實踐研究.