1957—2013年莘縣雷暴氣候特征分析

李海鳳++戴誠

摘要 利用莘縣氣象局1957—2013年的雷暴氣象資料,通過對莘縣近57年的雷暴氣象資料進行統計分析,從雷暴的年際變化,月、季變化及日變化等多方面進行統計分析,結果表明:莘縣雷暴日數年際變化較大,年平均雷暴日數為24 d,雷暴日最多年份與最少年份日數相差39 d,年雷暴日數總體呈減少趨勢;同時還發現,莘縣雷暴日數的月變化趨勢與氣溫、降水的月變化趨勢基本一致,月平均最多雷暴日和月平均最高氣溫均出現在7月;并且莘縣雷暴多發生在夜間,從近57年的資料統計發現,莘縣雷暴發生在夜間的概率為70%。

關鍵詞 雷暴;氣候特征;統計分析;山東莘縣;1957—2013年

中圖分類號 P446 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)20-0207-02

雷暴是大氣中的放電現象,常伴有陣雨、局地大風、冰雹等強對流天氣。雷暴是積雨云云中、云間或云、地之間產生的放電現象,表現為閃電并有雷聲,有時也可只聞雷聲而不見閃電。雷暴的特點是電壓高、電流大,能量釋放時間短,危害大[1-2]。強雷暴天氣出現時常帶來雷擊災害,危及人身安全,影響家用電器的使用與安全;尤其計算機機房遭受直擊雷或感應雷,將造成損壞甚至引起火災[3-4]。本文利用莘縣1957—2013年的雷暴觀測資料,統計分析了莘縣的雷暴氣候特征,為莘縣雷暴預測、預警及更好地做好防雷減災服務提供科學依據。

1 資料來源

本文利用莘縣局1957—2013年觀測資料(1957—2002年莘縣氣象局觀測站位于朝城鎮南關村,2002年整體搬遷至莘縣西環路中段)進行統計分析,研究莘縣雷暴的變化特征。本文把1 d內聽到1次或多次雷聲定義為1個雷暴日[5-6]。

2 結果與分析

2.1 雷暴的年變化特征

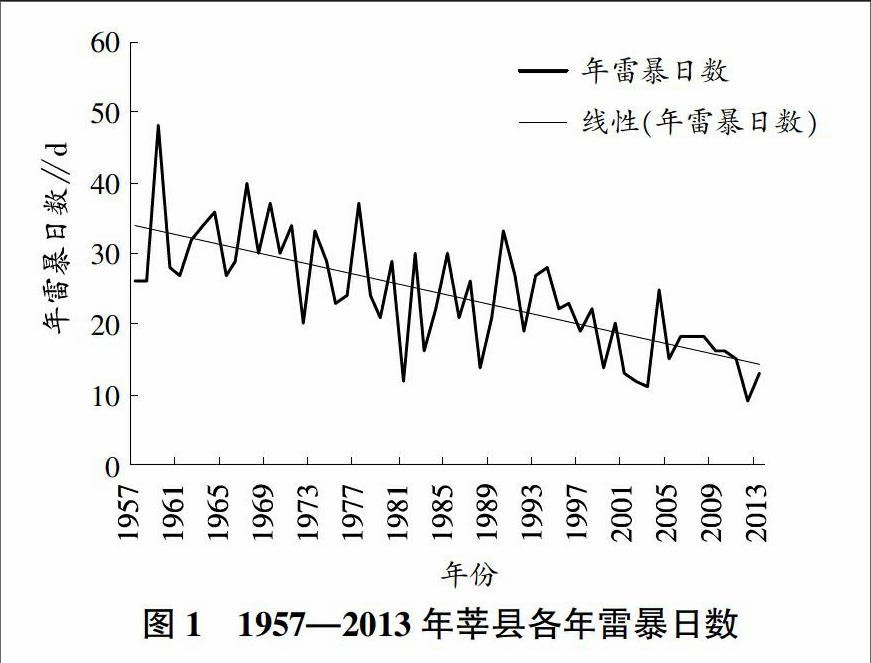

1957—2013年莘縣57年中共出現1 369個雷暴日,年平均雷暴日數為24 d。由圖1可以看出,莘縣雷暴日年際變化較大,總體呈減少趨勢。年最多雷暴日數達48 d,出現在1959年;年最少雷暴日數僅有8 d,出現在2012年。57年中,年雷暴日數≥30 d的年份有11年,占19.3%,集中在20世紀60—70年代;年雷暴日數≥平均數24 d的有28年;1990年以后莘縣年雷暴日數均≤30 d,進入21世紀后莘縣年雷暴日數明顯減少,除2004年年雷暴日數大于平均數外,其他個年份均小于20 d。

雷暴日數呈減少的趨勢與當地的氣候變化特點關系密切。20世紀70年代后期,全球變暖的趨勢越發明顯,北方南下的冷空氣強度減弱,頻率減少,從而造成強對流天氣過程減少[1]。因為2002年莘縣氣象局從朝城整體搬遷至莘縣西環路中段,2003年的資料用的是新站址的資料,所以站點位置的不同及周圍噪音的增加也可能影響到觀測員對輕微雷聲或單體雷暴的記載。同時,工業生產的氣體排放對大氣層的物理結構也可能產生了影響,這些因素都可能影響到雷暴日數的變化。

2.2 雷暴的月、季變化特征

由表1可以看出,莘縣雷暴主要出現在3—11月,1月、2月、12月均沒有出現雷暴,7月是莘縣雷暴的多發月份,占全年雷暴日的35.96%。

據莘縣氣象局近57年的資料中統計發現:春、夏、秋、冬4個季節中,夏季雷暴日數最多,占全年的78.52%,春季次之,占全年的14.40%,秋季只占全年的7.09%,57年中莘縣冬季沒有雷暴出現。雷暴的季節分布特點:春季偏少、夏季最多、秋季少于春季、冬季沒有出現。這與我國季風進退的季節性變化基本一致。

3—11月雷暴日數的月變化與氣溫、降水的月變化趨勢一致,氣溫升高,降水增多,雷暴日數隨之增加;氣溫下降,降水減少,雷暴日數隨之減少。從圖2可以看出,莘縣各月雷暴日以7月為中心呈單峰、對稱式變化。雷暴日數極端高峰期與氣溫、降水極端高峰期一致,均出現在7月,7月平均雷暴日數8.6 d,占全年的35.96%;6—8月是雷暴高峰期,占全年的78.50%;4月、5月、9月是雷暴次多發期;2月、3月、10月、11月是莘縣雷暴少發期。

莘縣的雷暴月、季變化特征主要是受不同的天氣系統影響所造成的。春季,鋒面過境前后,槽前、切變線附近冷暖空氣交界區存在強烈的輻合和上升運動,易引發雷暴天氣,并可能伴隨暴雨、大風、冰雹等強對流天氣。夏季,莘縣受西北太平洋副熱帶高壓或副高緣控制,高溫高濕的空氣積累了大量的不穩定能量,當有外系統侵入時易引起雷暴。秋、冬季莘縣易受西北氣流和冷高壓控制,大氣層結較為穩定,因此較少出現雷暴天氣。

2.3 雷暴的日變化特征

以20:00為日界,分白天(8:00—20:00)、夜間(20:00至次日8:00)2個時段對2003—2012年莘縣逐日雷暴頻次進行統計,發現10年中2個時段累計出現雷暴138次,其中夜間(20:00至次日8:00)累計出現97次,占全天累計出現次數的70%;白天(8:00—20:00)累計出現41次,占全天累計出現次數的30%。從圖3可以看出,莘縣雷暴具有明顯的日變化特征,即雷暴發生在夜間的頻次較高。

2.4 雷暴的初、終日變化特征

通過對1957—2013年莘縣逐年雷暴初、終日統計分析,結果表明:莘縣最早雷暴初日出現在3月4日(1966年),最晚雷暴初日出現在6月18日(2001年);最早雷暴終日出現在8月8日(1997年),最晚雷暴終日出現在11月16日(1993年)。從圖4可以看出,除個別年份外,莘縣雷暴初、終日期及初、終間日數的年際間振蕩幅度較為緩和,最早和最晚雷暴初日相差106 d,終日相差99 d,隨著年代的增加,雷暴初終間日數總體呈逐漸減少的趨勢,即無雷期逐漸延長。

3 結論

通過分析得出,莘縣雷暴具有以下特征:莘縣雷暴日數年際變化較大,年平均雷暴日數為24 d,雷暴日最多年份與最少年份日數相差39 d,年雷暴日數總體呈減少趨勢;一年中,99%的雷暴日數集中在4—10月,高發期出現在夏季,春季次之,秋季少于春季,冬季沒有。雷暴日數的月變化趨勢與氣溫、降水的月變化趨勢基本一致,月平均最多雷暴日數出現在7月;莘縣雷暴多發生在夜間(20:00至次日8:00),發生在夜間的概率為70%;年平均雷暴初日出現在3月12日,年平均雷暴終日出現在9月23日。隨著年代的增加,雷暴初終間日數總體呈逐漸縮短的趨勢,即無雷期逐漸延長。

4 參考文獻

[1] 陳渭民.雷電學原理[M].北京:氣象出版社,2006.

[2] 信志紅,張承旺.東營市雷暴特征分析[J].山東氣象,2008(2):25-27.

[3] 于懷征,趙玉潔,張文琴,等.山東省雷電活動的時空變化特征[J].山東氣象,2009(4):31-34.

[4] 劉學清,李瑞英.鄄城縣近48年雷暴特征分析[J].山東氣象,2009(4):35-36.

[5] 鞏崇水,曾淑玲,王嘉媛,等.近30年中國雷暴天氣氣候特征分析[J].高原氣象,2013(5):1442-1449.

[6] 段煉,陳章.近42年成都地區雷暴的氣候統計特征[J].自然災害學報,2006(4):59-64.