“圣人”特蕾莎的“黑暗”一面

張珺+陳碧玉

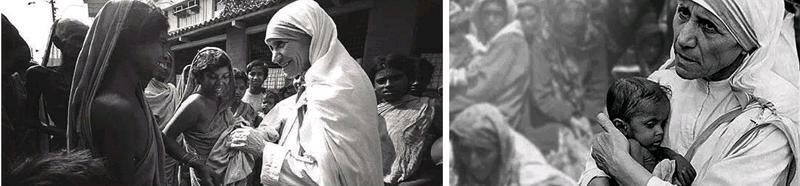

“神圣”這個詞似乎不是每個人都愿意賦予特蕾莎的標簽,在一些人眼里,答案甚至恰恰相反。9月4日,一個禮拜日,梵蒂岡灼熱的陽光和蔚藍的天空下,成百上千穿著藍邊沙麗的仁愛傳教修女會的修女在圣彼得廣場前排就坐,與她們一同落座的還有13名國家元首和政府首腦,以及1500名無家可歸者。

一場盛大的彌撒即將在此舉行。

略呈橢圓形的圣彼得廣場由兩組半圓形大理石柱廊環抱,面朝廣場一側的石柱柱頂,各刻著一尊大理石雕像,他們是羅馬天主教會承認的圣人圣女。

這一天,一直以關愛世上窮人著稱的特蕾莎修女也將成為他們中的一員。

“特蕾莎修女是無私奉獻和神圣的象征。”教皇方濟各盛贊道,“她在路邊那些耗盡氣力、垂死掙扎的人前彎下腰,在他們身上看到了天主賦予的尊嚴。”教皇方濟各在彌撒上為特蕾莎修女封圣,這位“特蕾莎嬤嬤”從此正式走上“圣壇”。

封圣典禮上,方濟各宣讀對特蕾莎的評價時,圣彼得廣場上屢屢爆發出熱烈的掌聲。對她的追隨者而言,這個稱號不過是一個形式,他們相信這位身著經典藍邊白色沙麗的修女,一直以“活著的圣女”存活在所有人心中。

然而,“神圣”這個詞似乎不是每個人都愿意賦予特蕾莎的標簽,在一些人眼里,答案甚至恰恰相反。

“黑暗的圣人”

封圣典禮觀者如市,在場的人似乎都興奮無比。來自各地的修女、神父、朝圣者、志愿者和游客們分攤了10萬張似乎是人人垂涎的彌撒門票。

一個由40名印度人組成的團體從意大利馬切拉塔趕來,向這位曾在加爾各答貧民窟工作的女性致以敬意。另一個100人的團體從科索沃驅車前來,高舉著“特蕾莎修女:請為我們祈禱”的橫幅。

“她把她的心給了世界。”52歲的夏洛特·桑巴說,她是三個孩子的母親,特意從加蓬奔赴這場彌撒。

這一天,紀念特蕾莎修女的活動并不只限于羅馬,同樣也在特蕾莎修女的誕生地——現馬其頓共和國的斯科普里舉行,印度加爾各答、阿爾巴尼亞和科索沃等多地也舉行了類似的紀念活動,那里都住著與特蕾莎同樣種族背景的人。

特蕾莎本名為雅格妮斯·崗莎·博扎丘,1910年生于時屬奧斯曼帝國的斯科普里,父母是阿爾巴尼亞人。她12歲時加入天主教兒童慈善會,15歲赴印度接受傳教士訓練。18歲那年,她只身到愛爾蘭羅雷托修女會做初學生,自此成為一名修女。

在印度的經歷,讓特蕾莎有機會切身感受到印度貧富差距的明顯,受到被她稱為“號召中的號召”,她開始和其他修女一起去社區幫助有需要的窮人和收留病患。

1950年,經梵蒂岡準允,特蕾莎與其他12位修女在印度加爾各答成立了仁愛傳教修女會。該修女會的制服是傳統的天主教修女制服和印度裹裙沙麗的結合,這是特雷莎修女的標志性形象。今天,該教會有5600名成員、數十萬志愿者,在139個國家成立了孤兒院、學校、病人和瀕死者的收容所、無家可歸者的庇護所等等。

不過,據后來披露的書信顯示,特蕾莎修女大部分的成年時光都生活在精神痛苦中。

她曾經經歷了一段被教會稱為“靈魂的黑夜”時期。這是一個關于精神懷疑、絕望和孤獨的階段,盡管許多教徒也都經歷過這樣的時刻,但特蕾莎的這一時期持續了將近50年。

“我的靈魂中充斥著各種沖突。我是這樣深深地渴望著上帝,以至于它轉變成了一種痛苦的、持久的受難。”1957年2月28日,她在寫給當時印度加爾各答費迪南德大主教的信中說,“靈魂毫無吸引力,天堂沒有任何意義,它們都很空洞。對我來說它們什么都不是,不管到哪里我都要忍受著對上帝的渴望。”

在另一封信中,特蕾莎承認,她的微笑是“覆蓋住大量痛苦的巨大斗篷”。

一些人震驚于她內心狀態與外在表現的強烈差別,甚至將這種差別視作欺騙。

但新澤西的塞頓霍爾大學歷史教授伊內斯卻認為,這更加證明了特蕾莎修女“不是遙不可及的、完美到毫無瑕疵的圣人”。

出版這些信件的加拿大神父布瑞恩·克洛迪舒克認為,這更證明了特蕾莎不是個偽善的人,“那是她與耶穌的關系,正因為此,她更能理解人們的痛苦與孤獨。”克洛迪舒克稱,“對我來說,這個黑暗面才是她一生中最具英雄色彩的一面。”

而在特蕾莎修女自己看來,她可能永遠都處于這黑暗的一面。據2007年編輯出版的《特蕾莎修女——為我照亮》一書,特蕾莎修女曾發出這樣的宣言:“如果有一天我成為圣人,那毫無疑問,我也將是個‘黑暗的圣人。”

“特事特辦”的待遇

而這位“黑暗圣人”的封圣日,恰是她逝世19周年紀念日的前一天。

受健康問題困擾數年之后,特蕾莎修女于1997年去世,享年87歲。印度政府為她舉行了國葬。

與此同時,為她封圣的程序幾乎同時開啟。

“封圣”往往需要經過漫長的等待和評估,絕大多數人直到逝世幾十年甚至幾個世紀后才獲追封。相比之下,特蕾莎修女的“封圣”幾乎享受了“特事特辦”的待遇,她也成為了梵蒂岡現代歷史上,除前教皇約翰·保羅二世外,“封圣”最快的一位。

據CNN報道,特蕾莎修女剛過世,她的信徒就要求梵蒂岡加快這一進程,稱她的功績已經舉世皆知。就連“封圣”進程所需要的5年評估等待期都被時任天主教教皇保羅二世抹去。

而成為圣人,需要她死后的兩起“神跡”。

最新的一起神跡被教皇方濟各于去年12月承認:一名罹患腦腫瘤的巴西男子在妻子向特蕾莎祈禱后,突然痊愈。

事實上,此事發生在2008年,這位男子名叫馬西利奧·阿爾杜伊諾,是一位巴西工程師。據美國政治網站《每日野獸》報道稱,馬西利奧是特蕾莎的“粉絲”之一。

當時,這位“粉絲”因患嚴重腦疾而處于昏迷,被送入醫院的手術室接受搶救。他的妻子則在醫院的小教堂中祈禱,請求特蕾莎修女“親自照看她的丈夫”。

而當醫生進入手術室時,“神跡”發生了,馬西利奧已經起身坐在手術床上,神智清醒,他問醫生:“我在這里做什么?”該醫院醫生則在報告上稱:“病人即刻痊愈了,他身患的阻塞性腦積水復合膿腫也已經消失。”

據悉,即便是在教廷封圣部審理的因奇跡痊愈的個案中,該事也是少見的“頭等神跡”。梵蒂岡稱其為“向援助窮人和邊緣地區的天使,敞開成圣大門的最新標記”。

而另一起“神跡”則是關于印度婦女莫妮卡·巴士拉。

特蕾莎去世后僅一年,西孟加拉邦的一個小鎮里,這位印度婦女因為下體疼痛來找修女。據稱,特蕾莎佩戴過的一個圓牌發出的光芒,轉眼間就解決了她的問題——她下體的一個腫瘤被神奇地治愈了。

“我吃了醫生給的藥,只會沒完沒了地嘔吐,讓我痛苦不堪。但當我用心向特蕾莎修女祈禱時,她的光芒庇佑了我,然后我就完全復原了。”莫妮卡告訴媒體。

然而,此事卻引起了懷疑和爭論——人們認為,是現代醫學,而不是某些“神跡”治愈了她。

給她治病的醫生則直言不諱:“神跡的說法絕對是胡扯,應該受到每個人的詛咒。她下體因肺結核長了一個肉瘤,藥物縮小了它,直到一年后完全消失。”

一開始,同樣不相信“神跡”的還有莫妮卡的丈夫,2002年,在美國《時代》雜志的采訪中,她的丈夫稱,“這是無中生有。我妻子是被醫生治愈的,而不是任何神跡。”

不過,這位先生卻在特蕾莎修女宣福前“及時地”轉變了觀點(宣福,封圣前的一個程序,需要一個神跡證明)。他稱是特蕾莎幫了他的妻子。而他同時提到的是,“現在,我和孩子們在修女們的幫助下可以受到教育,我也有能力買了一小塊地。一切都好起來了。”

這本是一個貧困的家庭。近日,當CNN再次找到他確認時,他仍然保持著對特蕾莎修女的感激,而對于當年告訴《時代》周刊的話,他則告訴記者“無可奉告”。

“二戰場景”

同樣受到質疑的還有特蕾莎所建立的臨終醫院。

2008年金融危機后,哈姆林·岡薩雷斯暫時放下了邁阿密的房地產生意,前往印度。他來到特蕾莎修女在加爾各答建立的垂死者之家,在那里度過了兩個月的志愿者生活。

岡薩雷斯沒有親眼見過特蕾莎,但他稱特蕾莎那些“殘留遺產”就足以令他幻想破滅。

“沒有正式的醫生,沒有足夠的醫療經驗,志愿者——包括我自己,在從事臨終關懷工作前也沒有接受過任何培訓。”岡薩雷斯對那里醫療保健水平的落后感到震驚。

同樣讓他震驚的還有衛生和生活狀況,岡薩雷斯看到修女經常在用自來水沖洗后,重復使用針頭;那些沾上了尿液和糞便的衣服,有時和廚具放在同一房間;患呼吸道疾病的病人使用幾乎要凍上的涼水洗澡,因為熱水器提供的熱水不夠洗一個完整的澡。“這就像一個二戰集中營的場景。”岡薩雷斯說。

他多次試圖提出捐錢安裝熱水器的想法,但每每提到這里,修女們會稱,“我們不這么做,現在這樣是耶穌想要的方式。”岡薩雷斯總是得到類似的回答。

對此,該療養院發言人、特蕾莎的朋友薩尼塔·庫瑪稱,這就是能給窮人的基本保障服務。“特蕾莎想開設的不是一個五星級醫院。”

著名學者羅賓·福克斯博士也在美國著名雜志《柳葉刀》描述了自己在特蕾莎一間收容所的觀察,“給晚期癌癥患者服用阿司匹林,很少進行身體檢查,讓生命垂危的人接受冷水浴,我感到這是不可原諒的。”

特蕾莎修女總是強調,用最簡單的手段治療窮人是多么重要。但福克斯博士稱不區分可治的和不可治的病人,針具和其他用具缺乏消毒等等,會導致感染和不必要的死亡。他忍不住進行了批評:“這與收容所的精神是不相符的。特蕾莎更相信上天‘預定的安排,她的規則是要防止人們涌向物質主義。”

實際上,據媒體報道,特蕾莎出生之前,加爾各答就早已有了類似的機構。不論是規模還是醫療保障,特蕾莎的機構都是最低限度的。在這里,孤兒可以有飯吃,垂死的人頭上有個屋頂,護士修女們沒有經過醫學訓練,不同的只是垂死之人要受洗禮。

特蕾莎修女和戴安娜王妃

而正是因為這些基本保障服務,特蕾莎修女——彼時已獲全球認可的名人——在1979年被授予諾貝爾和平獎。她說她不值得這個獎,但卻愿意“代表整個社會中饑餓的人、赤裸的人、無家可歸的人,殘疾人、盲人、麻風病人,以及那些感到自己沒人需要,沒人愛,沒人關心的人”接受它。

而在演說里,特蕾莎沒有提及其收容所里將死之人的現狀,而是把重點放在墮胎這個天主教會“經久不衰”的主題上。

“墮胎對和平構成威脅。”她說,“如今,墮胎是最壞的惡行,是和平最大的敵人……因為如果一個母親可以殺死她自己的孩子,還有可以阻攔我們殺害自己,或其他人的嗎?沒有。”

特蕾莎修女的關于墮胎、避孕和離婚的有些教條的觀點可能受梵蒂岡所歡迎,但也引起了一些爭議,一些批評人士指責特蕾莎修女在試圖利用一切機會勸說他人相信基督教。

“有關她所做的一切,重點都不在慈善,而是傳教。”批評人士指出。

錢的問題

1997年9月5日,特蕾莎修女離世時,媒體報道她全部的財物少得可憐——一張耶穌受難像,一雙涼鞋和三件舊衣服。

但在她身后,關于修女會資金運作卻一直被世人質疑。

特蕾莎的組織接收過來自世界各地的捐款。但他們的來源總是受到批評。英國電視臺播放的紀錄片《地獄天使》中指出,特蕾莎修女收到了獎項、名聲和來自許多有著明顯政治動機或者可疑商業歷史的人的金錢:其中包括美國前總統里根家族、英國前首相撒切爾夫人、拉美地區首富杜瓦利埃家族,以及美國律師查爾斯·基廷——美國最著名的反色情斗士之一,后因金融丑聞而被判刑12年。在很多美國人眼中,基廷是個不折不扣的“世紀大騙子”。

而據德國一家媒體報道,當基廷因詐騙和貪污被關押后,特蕾莎修女曾給法官寫信祈求寬恕。檢察官以私人的名義回信,她從基廷那里收到的捐款是從無辜的投資者那里盜取的,這位檢察官私下里請特蕾莎退還該筆捐款。然而特蕾莎并沒有任何回應。

修女會資金的去向更是屢被指責。

該修女會原修女蘇珊·希爾茲曾在一篇文章中提到:“金錢來得飛快,郵差經常送來整郵袋的信,我們經常收到5萬美金或數目更高的支票。”捐款者認為這些錢應該用來構建醫院、學校和升級他們的設施。

但這些錢都到了什么地方,希爾茲并不知道。資金數目和用處沒有公開,收容所簡陋的條件也沒有得到任何改變。

對此,加爾各答兒童收容所負責人貞德修女稱,“確實有資金匯入,但我們每天都能養活每張饑餓的嘴,這是愛的奇跡。”當被問起資金去向時,媒體總是會得到類似的回答。

有人質疑這些捐款都被用來傳教,而不是特蕾莎的慈善事業。

而特蕾莎似乎也并不打算改變窮人所受的苦難。1981年她接受《華盛頓郵報》采訪,當被問到窮人是否要忍受命運時,她回答說:“我想,窮人接受自己的命運,分享基督的苦難,這是一件非常美的事。我相信,窮人的苦難是對世界其他人極大的幫助。”

而在很多時候,即便是在印度次大陸出現危機時,這位“活著的圣者”卻往往不在加爾各答的庇護所里,媒體稱她總是在路上,往往是在第二故鄉羅馬,或是在美國,或是正在為反墮胎巡游世界。戴安娜王妃曾多次想在加爾各答與特蕾莎相會而未果,她們最終的會面地是羅馬和紐約。

不過,對于9月這些來自世界各地的虔誠追隨者而言,特蕾莎修女將永遠是一個“活著的圣人”,再多的爭議也不會改變這種情況。

(王娜薦自《看天下》)