遺傳學研究離不開實驗(二)

——訪中國工程院院士、上海交大醫學院曾溢滔教授

夏有為

(《實驗室研究與探索》編輯部, 上海 200030)

?

·校長·名人訪談·

遺傳學研究離不開實驗(二)

——訪中國工程院院士、上海交大醫學院曾溢滔教授

夏有為

(《實驗室研究與探索》編輯部, 上海 200030)

曾溢滔院士

文章首先結合醫學遺傳學的研究介紹了科學研究要解決的三個方面的問題,指出醫學遺傳學研究離不開實驗,離不開實驗室。接著提出實驗室的建設要有明確的定位和任務。要注意科學實驗設計的三個要素;要以創新思維來建設實驗室。最后提出科學與藝術的融合關系。

實驗; 遺傳學; 醫學: 科學研究; 實驗室建設

4 實驗設計的三個基本要求

夏:進行醫學實驗研究有何特殊要求嗎?

曾:我們進行醫學實驗研究,首先要做好實驗的設計,我覺得實驗設計要遵循三點,或者三個要素:

第一、 對照。現在的很多實驗人員,不知道在實驗設計中要設對照組,遇到一個病例,拿來一個樣品,不加對照就去分析,認為得到結果就完成了。實際上任何實驗分析都要設對照。沒有對照的實驗,你得出的實驗數據可能不準確,因此得出的結論可能是不正確的。

第二、單因子。一個實驗的成功與失敗是有多重因素影響的。要分析是什么因素影響,那種因素起關鍵作用,在實驗設計中,各組的比較只能相差或者變化其中一個因素,其他的條件都是一樣的,對由此得出的不同結果進行比較,就可以找出影響的因素來。影響實驗的是多種因素綜合作用中的結果,但是你實驗設計時必須是單因子比較分析。

第三、標準。我們進行實驗研究,分析實驗成敗,一定要有個標準。打個比方,我們做實驗,須要各種不同的試劑,你實驗成功了,表明你所用的試劑,是合適的,這些試劑要保留,我們通俗說“留種”。試劑用完了,要換新的試劑,結果實驗失敗了,此時,您就要拿原先成功“留種”的各種試劑按上面說的單因子比較的實驗設計來分析,你就能找出是那種新的試劑導致失敗的實驗結果。

所以上面說的這三點七個字(對照、單因子、標準)對設計實驗很重要。就拿我們醫學研究來說,首先是正常對照,你檢查一個人,沒有正常人的資料對照比較,你看不出他真正的異常;你說他這個基因突變了,你必須要有個正常的基因來給它比照。其次,我們給病人治病,對癥用藥,有時候多種藥同時使用,到底哪種藥把病治好了,或者同一種病,用同一種藥,為什么對這個病人有效,那個病人無效?你分析的時候,要單因子分析比較。再次,做科學實驗,成功了,失敗了。你都必須要保留原來成功的或者失敗的樣品、試劑來分析。舉個真實的例子,我們實驗室有一次春節前實驗都很順利,很成功;春節放假回家了,春節后重新做實驗,所有的試劑都重配,結果失敗了。到底什么原因?于是把春節前“留種”的試劑,按照上面說的七個字設計實驗,逐一比較分析,很快就找到出問題那種試劑來。

5 實驗室發展要有創新思維

5.1 沒有條件自己創

夏:在實驗室建設與管理上有些什么問題,對實驗室的建設與發展您有何看法?

曾:對實驗室的建設和發展,我認為要注重實踐與創新,要有創新思維。

先談談關于目前實驗室的建設中比較普遍存在的問題。我們中國實驗室的條件,過去是比國外落后,但是隨著經濟的發展,中國的科研經費投入增多,現在中國的實驗室的條件和裝備,應該說不比國外差,很多實驗室還比國外好。但是,分析一下我國實驗室的狀況,基本上都是把人家的儀器設備買來,用進口的試劑做自己的實驗工作。沒有這些儀器和試劑,就不會做了,這種情況對我們實驗室的發展和科研工作是很不利的。

我們這個實驗室1978年由上海市衛生局批準成立,一直發展到今天的研究所,它的建設和發展過程我都親身經歷過。下面就自己切身的體會談點實驗室建設的經驗和體會。我們實驗室最初成立時就是一個空房間,連一根試管,一根吸管都沒有,但是對實驗室的定位、方向和要求卻十分明確,就是要研究遺傳病及其防治。當時實驗室的條件真是一窮二白,怎么辦?那時有一句流行的口號是:有條件要上,沒有條件創造條件上;沒有技術就要在實踐中探索和創立。研究遺傳病防治的方向是明確的,但遺傳病幾千種,從何入手?在深入調研的基礎上,我們確定了血紅蛋白病作為首攻的病種,因為這種病在我國南方發病率比較高,危害嚴重。要研究血紅蛋白病就要分析血紅蛋白,當時國際上流行采用淀粉凝膠電泳分離技術,這需要首先把大的淀粉顆粒經過部分水解成部分水解淀粉以達到分子篩的作用。它的原理就是大的淀粉顆粒制成的凝膠孔洞大,電泳時大小蛋白質分子都很容易通過,只有部分水解淀粉制成的凝膠其孔洞適中,使得電泳時大分子有阻力泳動慢,小分子泳動快,達到電泳分離的目的。要完成淀粉的部分水解需要控制在一定溫度條件下用酸性丙酮進行酸水解,但當時的實驗室連個水溫箱都沒有。怎么辦?我想了一個辦法,我把市面上出售的完全水解淀粉和普通淀粉,按不同的比例混合制成凝膠,結果完全水解的小淀粉顆粒適量填塞到大顆粒的孔洞中,就把問題解決了。

5.2 沒有儀器自己造

上面講了,我們實驗室1978年成立的時候,確是一窮二白。記得在實驗室成立的第三天,送來一位病人的血標本,請求我們鑒定。這個病人是來自非洲的一位女留學生,在當時的華東化工學院留學,有嚴重貧血。1978年文化大革命剛結束,外國留學生很少,那個時候上海外賓病房也很少,這個病人是住在外院的外賓病房的。據主管醫生介紹說,病人發病時,給她吊吊鹽水就好了,但是過了一個月她又來了,幾乎每個月來一次,反反復復,始終找不出原因。那時,她已經是本科兩年級了,她說:如果再找不出發病原因,她的親戚下月到上海訪問時就準備把她帶去法國治療。要來訪問的親戚,原來是他們國家的總理。當時常說,“外事無小事”。這個留學生的治病會影響到我們國家的聲譽,領導就把這個任務交給了我們,要查出是什么病。為什么要送到我們這兒來呢,原來根據她血液的血象情況,感到可能是一種遺傳性血紅蛋白病。

我是從1962、63年在復旦大學遺傳所開始研究血紅蛋白病的。要做這個檢查,要得出國際水平的診斷結論,就要對病人的血紅蛋白進行化學結構分析,這需要應用高壓電泳儀,但是這種電泳儀我們實驗室根本就沒有。我知道上海某個醫院從英國進口了一臺高壓電泳儀,想法向人家借,只答應借給你最多一個禮拜,不能解決問題。怎么辦呢?按照現在情況,有些人認為有條件才能做,買進口儀器才能做。但當時作為政治任務,你必須在一個多月內診斷清楚,就是要搞清到底她這個病的血紅蛋白異常和分子基礎是什么。沒有這個儀器怎么辦呢?只好自己動手制造了。我們看到借來的高壓電泳儀就是兩塊密實無縫的金屬板,真是摸不著頭腦。于是,我就把這兩塊鐵板拆下來,拿到醫院的放射科用X光一照,才知道它里面的冷卻管道結構,搞清了它的結構和原理,我們就和上海醫療器械廠合作,在簡陋的條件下,采用當時的土辦法工藝,日夜奮戰,一個多禮拜就把這個高壓電泳儀做出來了。我們應用自制的高壓電泳儀對病人的血樣進行 “指紋圖譜”分析,并采用微量氨基酸序列測定技術,終于在這位留學生的親戚到中國訪問前把這個病例診斷出來了,而且發現這是世界上第一例異常血紅蛋白復合一種罕見的δβ地中海貧血組合病,這是一種非常復雜的疾病,也是首例在國內完成的血紅蛋白化學結構分析。

5.3 靠的是創新思維

夏:您認為實驗室的發展主要靠什么?

曾:我認為要靠創新意識、創新思維。上面列舉的兩個例子正說明這一點。當然,我絕不是說不需要國外先進的儀器設備,恰恰相反,我們的實驗室必須配備國際一流的設備,我是說不能單純依賴國外的設備,因為人家的設備不是為你專門設計的,你必須要有創新的意識按自己的需求改進這些設備,使用好這些設備,而不是一成不變地依賴進口設備。有位獲得諾貝爾獎的科學家說得好:靠買人家的設備,用人家生產的儀器,靠人家生產的現成試劑,是絕對做不出創新成果來的。

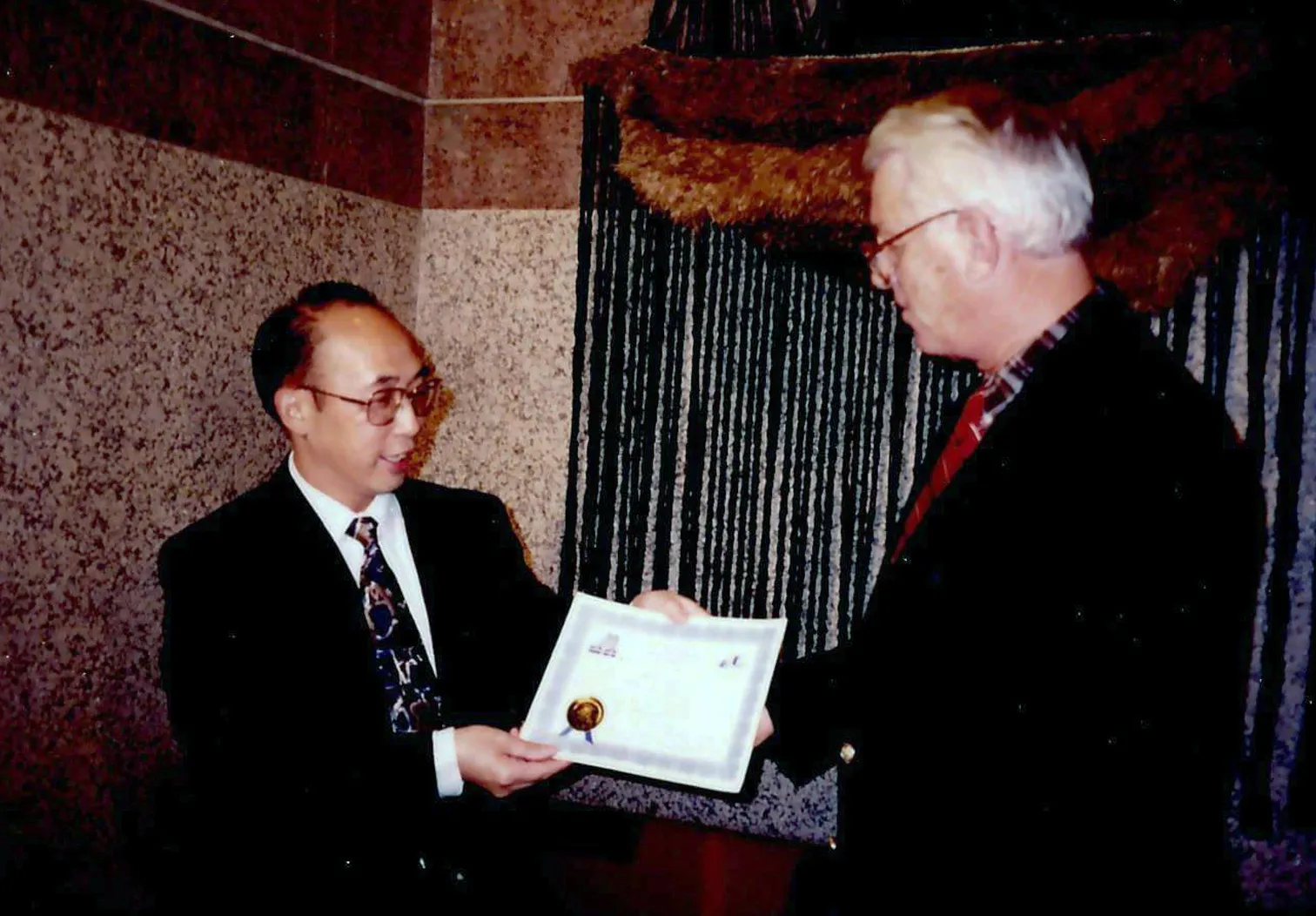

1978年實驗室成立時條件很差,我們就是在艱苦的條件下,堅持創新,短短二、三年完成了一批國際水平的血紅蛋白病研究成果,引起國際同行的注目。1980年我接受了國際血紅蛋白研究權威T.J.H.Huisman教授的邀請,以國際研究員的身份到美國佐治亞的國際血紅蛋白研究中心進行合作研究。我把和我夫人黃淑幀(圖3)一起建立的血紅蛋白微量雙耦合氨基酸測序技術帶到美國,并將它與Huisman實驗室的高效液相層析(HPLC)技術結合,發展成為一種新穎的異常血紅蛋白化學結構分析方法,大大提高了分析的靈敏度和準確性。在美國短短的8個多月的時間里,我有機會發表了13篇有關血紅蛋白研究的論文,受到美國第39屆總統吉米·卡特的接見(圖4),并被授予美國榮譽市民稱號(圖5)。1981年美國國立衛生研究院(National Institutes of Health,NIH)有個代表團到中國訪問,NIH是美國最大的國立生物醫學研究機構,他們訪問了北京、上海和廣州,參觀高校和研究單位的實驗室,沒想到也到我們實驗室來了,那時候我們實驗室就是三四間房間,八九個科技人員,他們特別欣賞我們實驗室的科研設計、科研思路。他們回到美國后告訴我:“以你實驗室的這個水準,完全可以申請美國NIH的基金。”不久,我們就以“中國人血紅蛋白病變異性研究”為題申請項目資助,經過一流醫學科學家的嚴格評審和激烈的國際競爭,終于獲得了美國國立衛生研究院(NIH)科學基金,我也成為第一個獲得美國NIH科學基金的中國科學家。由于得到了美國NIH科學基金先后10多年的資助和我國政府有關部門的支持,我們實驗室很快建成為擁有國際一流儀器設備和研究條件的研究室。但我們始終堅持創新意識,特別是教育年輕人要保持我們實驗室的光榮傳統,向老一輩科學家學習,立足國內,堅持實踐和創新。

圖3 黃淑幀教授

圖4 曾溢滔夫婦獲美國佐治亞州普蘭斯市榮譽市民稱號后與卡特總統合影

圖5 美國佐治亞州阿梅里克斯市長來滬授予曾溢滔院士榮譽市民證書

5.4 學習老一輩科學家的精神

夏:我們許多老科學家也是在艱苦條件下,堅持創新的。

曾:是的,你看看我們中國的許多著名科學家,如生物學家朱洗、談家楨,施履吉等等,他們都是在簡陋的條件下,自己動手,堅持創新進行科學研究的,你看過《沒有外祖父的癩蛤蟆》這個科教片吧,這項國際首創的科研成果是誰做的,朱洗。朱洗先生做出這樣的成果靠什么?他當時連個電動的離心機都沒有,是用手搖離心機做的。我們中國有很多一流的、世界一流的成果,都是老一輩科學家在非常艱苦的條件下搞出來的。談家楨、施履吉教授在抗戰時期,隨浙江大學遷到貴州湄潭,那時他們連個電燈都沒有,是在煤油燈光下,對著反光鏡進行顯微鏡觀察,進行細胞遺傳學研究工作的。談家楨先生發現的瓢蟲鞘翅色斑鑲嵌顯性遺傳現象,被認為是遺傳學具有經典意義的工作,就是1944年在貴州湄潭完成的。

老一輩科學家一生堅持在實驗室做研究,堅持實踐,現在我們很多年輕人,還沒有經過足夠的科學實踐,還不是教授,就已經離開實驗室了。脫離科學實驗,單靠看文獻、寫論文是解決不了實驗科學問題的。必須通過實踐,要想知道李子的味道,還是要親口嚐一嚐才行,說的就是這樣一個道理。

(未完待續)

Genetics Research Depending on Experiment(2)——Interview with Academician of CAE,Prof. ZENG Yi-tao

XIAYou-wei

(Editorial Department of Research and Exploration in Laboratory, Shanghai 200030, China)

First of all, Prof. ZENG introduced the three basic issues of science research, which must be combined in genetics research, he pointed out that human genetics can hardly do without experiment, and can’t leave laboratory. He raised that laboratory construction must have clear positioning and tasks, people must pay attention to the three elements of the experiment design, and people should take innovation thinking to recreate laboratory. At last, Prof. ZENG put forward a fusion relationship between science and arts.

Experiment; genetics; medicine; science research; laboratory construction

2014-10-12

夏有為(1933-),男,江蘇徐州人,教授,主編,在上海交大長期從事工程力學教學、科研和實驗室工作,曾任實驗室主任、實驗室處處長,享受國務院政府特殊津貼,曾獲國家級科技進步二等獎,主編出版著作8部,國內外發表論文80余篇。

G 64.0

A

1006-7167(2016)03-0001-03

編者按:中國工程院院士、上海交通大學醫學院曾溢滔教授長期致力于人類遺傳疾病的防治以及分子胚胎學的基礎研究和應用研究,為我國基因診斷研究和胚胎工程技術的主要開拓者之一。他長期在實驗室里開拓創新,取得了卓越的成就。本刊主編夏有為教授專程采訪了曾溢滔院士,請他結合自己親身的經歷談談對科學實驗的看法,他的觀點鮮明,經驗豐富,很有啟迪性和指導性。現整理發表,以饗讀者。