革命時代的激情吶喊——郭沫若與貝歇爾比較研究

陳多智 徐行言

(西南交通大學 人文學院,四川 成都 611756)

革命時代的激情吶喊——郭沫若與貝歇爾比較研究

陳多智 徐行言

(西南交通大學人文學院,四川成都611756)

20世紀既是文學革命的世紀也是政治革命的百年,中國新文學運動的主將郭沫若與德國表現主義詩人約翰內斯·羅伯特·貝歇爾均以筆為刃投身了這兩場革命。個人命運與家國時勢的息息相關,政治抱負與文學成就的微妙牽扯,個人品質與身后評價的互為表里,在郭沫若與貝歇爾身上展露無遺。而貝歇爾不論是人生經歷、創作觀還是作品的思想、內容與風格均與郭沫若有較高的相似度。本文嘗試主要從二者的身份轉換、文藝觀念、創作內容及技巧角度出發,探究郭沫若和貝歇爾的相似點。

郭沫若;貝歇爾;表現主義;政治詩歌

一、從反叛詩人到政治活動家

約翰內斯·R·貝歇爾(Johannes Robert Becher)是德國表現主義文學運動的代表詩人之一。庫爾特·品圖斯(Kurt Pintus)曾將貝歇爾的十四首詩作收錄進德國表現主義文學的綱領性詩集《人類的曙光》(Menschheitsd?mmerung①,1920)。然而數十年之后,他作為先鋒詩人的歷史似乎已被人淡忘,如今人們提起他,更多的聯想是他作為無產階級革命作家、民主德國首任文化部長以及民主德國國歌詞作者的身份。貝歇爾文集的編者卡斯滕·甘塞爾(Carsten Gansel)曾評價道:“貝歇爾的出身、成長歷程、秉性特質、主要經歷及個人矛盾的總和也正是20世紀藝術、政治、人性道德所走過的歧途”②。20世紀交替著沖突、嘗試和謬誤以及“無止境的清洗、更新、嶄新的與更優的選擇”③,貝歇爾便脫胎于這種種的混亂。1891年他出生在一個富足的中產階級家庭,父親是法院的高級公職人員,而緊張的父子關系和截然相左的價值觀導致了貝歇爾與家庭的最終決裂。表現主義文學的一大主題即父與子的沖突亦是貝歇爾真實生活的寫照。1913年起他開始親近慕尼黑和柏林的藝術家團體,結識了魏德金德、瓦爾特·哈森克勒弗爾、拉斯克-許勒等表現主義作家,他作品的表現主義風格也越發濃郁,其主題往往是“厭惡社會與反市儈”④。1916年貝歇爾加入德國獨立社會民主黨(UAPD),但他親近社會主義思想僅僅是緣于一個無政府主義者對“革命運動的純粹情緒化”共感⑤。1923年,他“開始比較認真地學習馬克思主義”[1]2;1928年貝歇爾成為“德國無產階級革命作家聯盟”的首任主席,同年加入“革命作家國際聯合會”主席團。德國納粹上臺后,貝歇爾先后流亡巴黎、莫斯科,并受共產國際的委托多次籌備旨在聯合流亡作家的國際會議,但貝歇爾流亡莫斯科時期的經歷使他招致了終身的爭議。1958年10月貝歇爾逝世。德國統一之后,貝歇爾的政治家身份與作為所引起的爭議漸漸蓋過他詩人的聲譽,德國國內的貝歇爾研究逐漸乏人問津。

20世紀20年代前后德國社會主義運動如火如荼的同時,中國也正經歷著革命浪潮的洗禮。生于1892年的郭沫若同樣脫胎于舊式家庭背景。1919年五四運動爆發,身處日本的郭沫若以筆為刃投身新文化運動,寫出《鳳凰涅槃》、《地球,我的母親》等新詩,其代表詩集《女神》和貝歇爾的《沒落與勝利》一樣均致力于擺脫舊體詩歌的束縛,開創“新的形式”、“新的內容”,蘊含“新的知識”、“新的感覺”與“新的思想”,郭沫若更多次坦言對表現主義藝術風格的欣賞與共鳴。詩集《女神》開一代詩風后,郭沫若一躍成為五四新文學運動的核心人物。1921年6月郭沫若參與組建“創造社”。1923年起他開始系統學習馬克思主義理論,在國內革命高潮興起與國際革命文學蓬勃發展的大環境下,以郭沫若為代表的創造社轉而倡導無產階級文學,他的創作隨之開始了從文學革命向革命文學的轉變。郭沫若也和貝歇爾一樣擁有復雜的政治經歷,1926年7月他參加北伐,曾任國民革命軍政治部副主任。1927年8月隨南昌起義部隊南下。1928年2月因受國民黨政府的通緝流亡日本。1937年7月抗日戰爭爆發,郭沫若回國投身抗戰,先后就任國民政府的多個官方職務,同時組織文化界進步人士抗日救亡,逐步成為國統區文化界的“革命旗幟”。1949年中華人民共和國成立,郭沫若先后出任政務院副總理、全國人大副委員長等多個政府要職,并有驚無險地度過一系列政治運動的波濤,他身后卻因種種原因廣受爭議。

綜上,郭沫若與貝歇爾生前身后的經歷猶如鏡面成像,他們都成功完成了從激進的反叛詩人到政治活動家的轉換,但后期圍繞他們生活及政治經歷的爭議淹沒了他們曾經憑借創作所贏得的文學成就。

二、表現論文藝觀的認同

郭沫若受到德國表現主義思潮的影響早已是受到學界關注的不爭的事實,其論文《自然與藝術——對于表現派的共感》《印象與表現》《生活的藝術》《文學的本質》等都直接體現出他對表現主義的“共感”和推崇。在《創造十年》中他直截了當地告白:“特別是表現派的那種支離破裂的表現,在我的支離滅裂的頭腦里,的確得到了它的最適宜的培養基”[2]77。在《印象與表現》一文中,郭沫若對表現主義的欣賞更加呼之欲出:

但是如像18世紀的羅曼派和最近出現的表現派(Expressionism),他們是尊重個性、尊重自我,把自我的精神運用到客觀的事物,而自由創造;表現派的作家……要主張積極的、主動的藝術。他們便奔的是表現的一條路。

藝術家總要先打破一切客觀的束縛,在自己的內心中找尋出一個純粹的自我來,再由這一點出發去……才能成個偉大的藝術家,要這樣才能有真正的藝術出現。

藝術家的要求真不能在忠于自然上講,只能在忠于自我上講。藝術的精神決不是在模仿自然,藝術的要求也決不是僅僅求得一片自然的形似。藝術是自我的表現,是藝術家的一種內在沖動的不得不爾的表現[3]。

表現主義文學的特質,例如激情的呼號、人物類型化、背景虛化、重寓意而非情節、表現內在的自我以及重視“情感的溝通(emotionale Kommunikation)”⑥等特點,郭沫若不僅十分認同,也突出地反映在他的創作和翻譯當中,因此對于看重“自我的表現”與“忠于自我”的郭沫若來說,貼近表現主義這一重視社會功用的藝術潮流更多的是出于他內在的需要。且看他在《梅花樹下醉歌——游日本太宰府》中的宣言:

梅花呀!梅花呀!

我贊美你!我贊美你!

……

我贊美我自己!

我贊美這自我表現的全宇宙的本體!

還有什么你?

還有什么我?

還有什么古人?

還有什么異邦的名所?

一切的偶像都在我面前毀破!

破!破!破!

我要把我的聲帶唱破![4]95-96

而貝歇爾同樣提倡作家盡情地表達自我,因為作家的“思想感情差不多是同所寫的情景緊密地聯系著的”[5]5,不大膽地自我呈現就難以真正的表達,因為“有些感情,只有在藝術地體現出來的時候,我們才能很快地感覺得到”[5]8。雖然貝歇爾后期的創作回歸了古典的詩節形式,其表達技巧和內涵仍然是現代的,充斥著表現主義泛神論的精神,而泛神論的色彩也突出體現在郭沫若的眾多創作之中,二者詩作中共有的要求反抗、決裂、更新的吶喊更是躍然紙上,他們追求的從來不是純粹的藝術的實現,而是個人與他所處時代的新生。

三、摧毀舊世界的強力呼號

《人類的曙光》初版刊行之際,編者庫爾特·品圖斯恰如其分地定義并肯定了一類“政治詩歌”:“……這種詩歌……的主題是它所控訴、詛咒、嘲諷和根除的同時代生存著的人的狀況,它以可怕的爆發力尋找未來變革的可能性。……我們這個時代的政治藝術不能成為詩化的社評,而應該幫助人類去實現完善自身的理想”[6]22,而摧毀舊世界與呼喚新人類也正是郭沫若與貝歇爾共同的詩歌主題。

激情強力的吶喊呼號是表現主義文學創作的一大特征,這一點暗合了郭沫若自我擴張和直抒胸臆的需要,他就是要以鏗鏘的詩歌語言自由地表現自己,“效法造化底精神,我自由創造”[4]22。這類創作的代表有《女神》詩集中的《女神之再生》《天狗》《晨安》《立在地球邊上放號》等詩。以《女神之再生》為例:

——雷霆住了聲了!

——電火已經消滅了!

——光明同黑暗底戰爭已經罷了!

——倦了的太陽呢?

——被脅迫到天外去了!

——天體終竟破了嗎?

——那被驅逐在天外的黑暗不是都已逃回了嗎?——破了的天體怎么處置呀?

——再去煉些五色彩石來補好他罷?

——那樣五色的東西此后莫中用了!

我們盡他破壞不用再補他了!

待我們新造的太陽出來,

要照徹天內的世界,天外的世界!

整首詩疑問句與感嘆句交替疊現,語言鏗鏘有力,顯示出一種昂揚奮進的風貌,與其說是詩,倒更像是一段情緒激昂的高歌,詩中一律以感嘆號結尾的召喚感染力極強,更易激起讀者的共鳴。不論古今中外,詩和歌從來不是割裂的存在。這一句句漸進式的激情吶喊在緊緊貼合時代脈搏的同時鼓舞意志激發熱情,表現出作者的強烈意志,具體的內容及對客觀現實的描繪降到了次位。

再看貝歇爾的詩歌作品,熱烈的語調與飽滿的激情也同樣貫穿了他的創作,他的詩作大多篇幅較長,也許只有這樣才足以抒發他充沛的情感。與《女神之再生》幾乎完全相同的問答與標點的運用形式出現在詩作《怨與問》[6]211-214中。現摘錄部分詩節為例:

黑夜中的獵場——!

為何為何總是總是一再地我在奔跑中碰撞并割斷自己的

頭——?!

為何你要陰險地撕斷那條明亮的直線,我完美而穩健的

行蹤——

……

痛苦地被鞭條和刺齒脫掉全身的葉毛?!

為何蓄意用雨水把我渴望的種子糟蹋?!

何時我能夠最終解脫,

擦掉妓女們的污垢?!

何時能從我那徒勞擊毀的不確定的音區中

終于跳躍出那唯一歡慶的世間音響,

你那贖出的和諧?!

實際上《怨與問》德語原文的節奏感與《女神之再生》更加相符。由于德語與中文構詞及表達方式的極大差別,還原原文內容的詩歌翻譯往往很難體現出德語本身的簡潔與效率。例如“痛苦地被鞭條和刺齒脫掉全身的葉毛?!”一句有十六個漢字與相同數目的音節,而德語原文(Schmerzhaft mit Peitschen und Stachelkamm mich entlauben?!⑦)則僅有七個單詞與十三個音節,相較中文譯詩有更強的力度。盡管詩的力度有所缺失,但是譯詩保留了原作完整的形式,可以清晰地看到《女神之再生》與《怨與問》的形式幾乎如出一轍。正如庫爾特·品圖斯所評論的:“這種詩歌的質量在于它的強度”。貝歇爾的這首《怨與問》有情感、有內容、有爆發力但又不失張力,是貝歇爾早期也是表現主義文學早期成熟的文學代表作。有趣的是這兩首詩的內容恰好又是對郭貝二人泛神論精神的一個例證。《女神之再生》以中國古代的女媧創世神話為藍本,而《怨與問》則明示或暗示了數十個《圣經》或歐洲異教傳說中的典故或人物,兩首詩滿載著熱忱的宗教式激情,仿佛要用一聲聲“何時……?為何……?”的質問砸碎高懸在世界上空的舊太陽,“歡迎新造的太陽”和它即將帶來的新鮮的陽光和希望。

四、從啟蒙的詩人到革命的號角

表現主義文學提倡藝術應發揮其社會功能。魯比訥(Rubiner)曾為政治下過這樣的定義:“政治是我們道德意圖的出版物”。同時代的很多表現主義者都認為文學應該充當倫理宣傳的喉舌,積極地參與到意識形態的政治討論中去。藝術創作再也不是單純為了藝術本身,而是為了行動的目標。“文學創作需要的不是美,而是有用”⑧129-130。這一觀點不僅符合中國經世致用的文學觀,也符合彼時彼刻時勢的需要。而貝歇爾和郭沫若當仁不讓的是德中兩國政治詩人中的佼佼者。

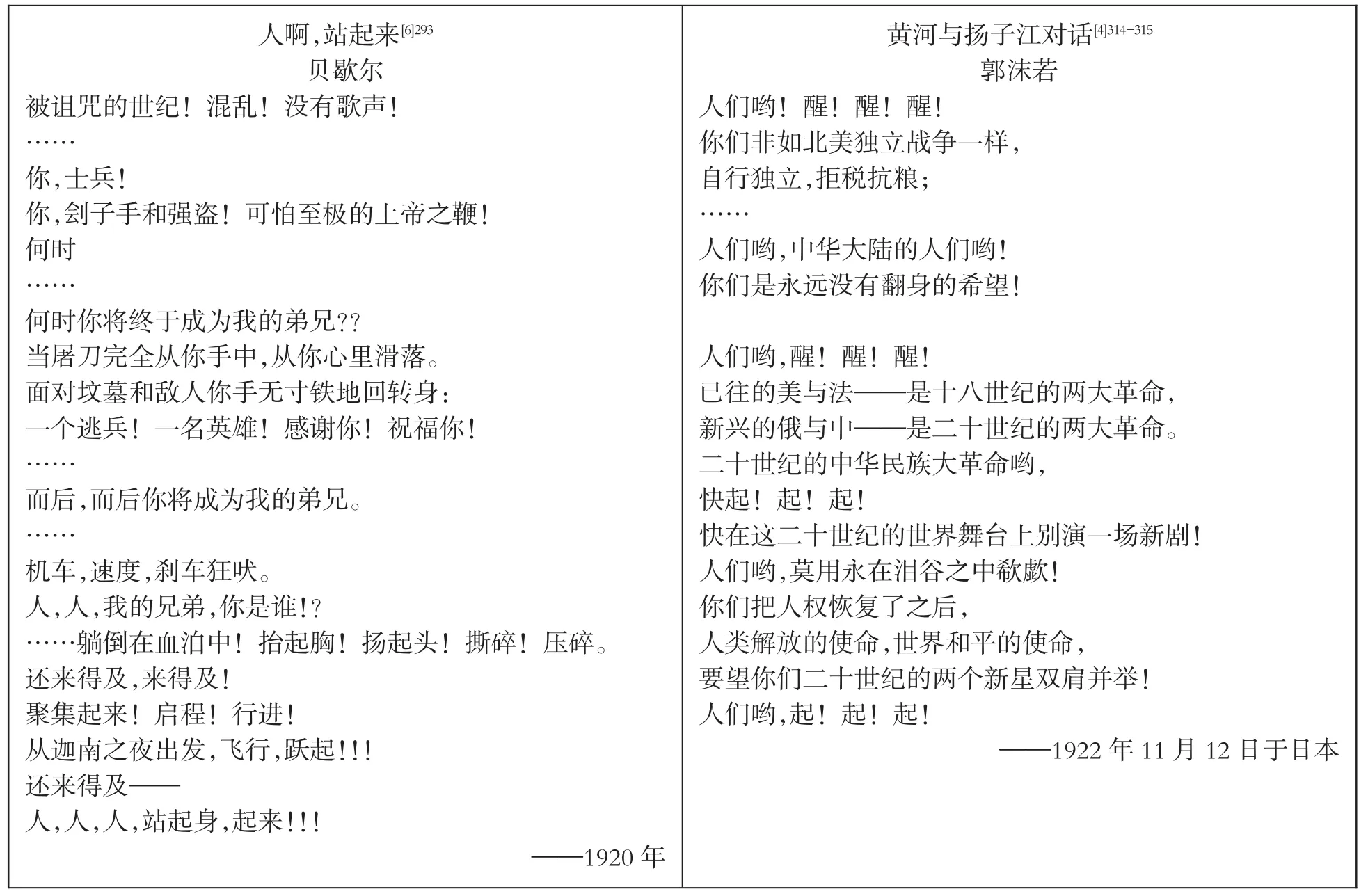

貝歇爾的代表作《人啊,站起來》和郭沫若《黃河與揚子江對話》中的“澎湃的歌聲”便是形式、內容、思想三重的相似。

內容上,兩首詩均呼吁人的覺醒及崛起,具有鮮明的啟蒙精神。前者在抨擊資本主義墳墓般黑暗之后,更多地呼吁和平與人和人之間的友愛和解;后者則旨在喚醒中華大地上沉睡的人們,共同承擔人類解放與世界和平兩大使命。

到后期,二人的作品都呈現出鮮明的階級意識。貝歇爾很多后期的詩僅從題目便能看出與政治或是革命密切相關:《為人民而作的詩》、《工人、農民、戰士》、《前進,紅色戰線!》等。現舉《獻給二十歲的人》[6]272一詩為例:

二十歲的人!……你們褶皺的大衣

拖過落日下的街道

兵營和商場。把戰爭拖向終點。

不久它將截住從避難所刮出的狂風,

將王宮寶殿在火海中埋葬!

詩人歡迎你們,拳頭似炸彈的二十歲的人,

在你們披著鎧甲的胸中,火山似新的馬賽曲在搖蕩!!

與其說是詩,不如說更像一篇檄文,號召“二十歲的人”去革命、去反抗、去顛覆舊有的權威。同樣的情況也出現在郭沫若的《上海的清晨》中:

馬路上,面的不是水門汀,

面的是勞苦人的血汗和生命!

血慘慘的生命呀,血慘慘的生命

在富兒們的汽車輪下……滾,滾,滾,……

兄弟們喲,我相信:

就在這靜安寺路的馬路中央,

終會有劇烈的火山爆噴![4]319-320

郭沫若是如此闡釋文學和革命的關系:“文學是永遠革命的,真正的文學是只有革命文學的一種。所以真正的文學永遠是革命的前驅,而革命的時期中總會有一個文學的黃金時代出現。……我始終承認文學和革命是一致的,并不是不兩立的。”[7]37但這種革命文學過于強調文學的宣傳和教化功能,忽略了文學的藝術性,一味粗暴地追求“力”的剛強和詩歌的煽動性與刺激性,往往會造成口號標語的堆砌。郭沫若自己也坦承:“只抱個死板的概念去從事創作,這好象用力打破鼓,只是生出一種怪聒人的空響罷了。并且人的感受力是有限的,人的神經纖維和腦細胞是容易疲倦的,刺激過烈的作品容易使人麻痹,反轉不生感受作用。”[8]228

必須要承認的是,郭沫若和貝歇爾的詩歌最高成就都不是他們的“政治詩歌”。郭沫若自己也坦承,他主要的兩本收錄其革命詩歌的詩集《前茅》與《恢復》的藝術成就并不高。不過回到當時的歷史語境,二者的政治詩歌確實起到了鼓舞人心的作用,用最淺顯樸實的語言喊出最有力的口號,觸動最廣大的普羅大眾,如果以此標準衡量,貝歇爾和郭沫若的革命詩歌無疑已經完成了它們的歷史使命。

五、充滿破壞力的語言實驗

貝歇爾的一首詩《準備》開頭便是:“詩人忌諱閃耀的協調”⑧130。協調一向是古典文學的傳統和倡導,無需進一步引證詩歌內容,詩人反叛傳統文學理念的姿態便呼之欲出。

貝歇爾在德國詩壇成名,除了他慣于采用奇特的比喻和怪誕的形象[9]312,更在于他有意破壞德語的語法結構——“堆疊名詞”、“省略冠詞和定語”以及“不斷地倒裝句子”以期達到“專注于本質”的目的。這一寫作方式在表現主義文學諸如戲劇、小說、散文等各類體裁中廣泛運用,并進一步發展為一套“詞的藝術理論”。這一理論的代表人物洛塔爾·施賴耶(Lothar Schreyer)在論文《表現主義詩歌》中對此進行了如下闡釋:

‘這些樹和這些花開花了(Die B?ume und die Blumen blühen.)’。省略這句話里的冠詞,句子就變得更簡短:‘樹和花開花了(B?ume und Blumen blühen)’。詞語用單數形式句子便顯得更加凝煉:‘樹和花開花了(Baum und Blume blüht)’。如果將這些詞語從語法中解放出來,那么表達就會愈發簡練:‘樹開了花(Baum blüht Blume)’。而這句話最精煉的形式可被壓縮到唯一的一個詞:‘開花(Blüte)’⑧155-156。

讓我們再來看貝歇爾詩作《衰敗》[6]6中的幾個詩節:

鮮花,飄飛的青草。

鳥兒,鳴囀歌喉。

……

鼓聲。大號轟鳴。

雷電。張牙舞爪的火光。

欽貝爾樂器。打擊的音響。

鼓聲尖銳。似被擊碎。——

這里僅用一系列名詞、動詞或名詞性詞組和意象的并置,便生動展現出從青草如茵的婉轉歌唱到雷電交加的翻騰躁動變化歷程。

郭沫若的很多作品也體現出了“詞的藝術理論”的精髓,他在《新生》中寫道:

紫蘿蘭的,

圓錐。

乳白色的,

霧帷。

黃黃地,

青青地,

……

向著黃金的太陽

飛……飛……飛……

飛跑,

飛跑,

飛跑。

好!好!好!……[4]157

貝歇爾對詞的堆疊技巧的應用與郭沫若相比明顯是更加成熟的。在追求精煉、簡潔和力度的同時也兼顧了詩歌的內涵,呈現的畫面直觀、豐富、層次感分明,而《新生》則更像是一幅簡筆畫,盡管清晰明了,但略顯單薄。

再如前文已例舉的貝歇爾的《人啊,站起來》和郭沫若《黃河與揚子江對話》,兩首詩作在形式上都使用短語和短句,看似簡單粗糙的堆疊和重復,賦予了詩歌一種急促如鼓點的韻律感和令人心潮翻涌的內在張力。原句(Mensch Mensch Mensch stehe auf stehe auf!!!)三個名詞人(Mensch)與兩個可分動詞站起來或起來(stehe auf)的疊現打破了德語祈使句的語法結構,三個德語名詞“人”的重復出現完全可以翻譯成人們,而“站起身”、“起來”及“起”在中文的祈使句里并沒有任何語義層面的區別,因此若以德語原詩為樣本,可以說是一模一樣的句式出現在了兩首詩里。

結語

約翰內斯·R·貝歇爾是表現主義文學的代表詩人中郭沫若的同齡人,其創作時間和作品風格與郭沫若十分貼近。《郭沫若全集》中提及的所有對他曾經產生過直接或者間接影響的德國作家或者詩人,例如尼采(Nitzsche)、魏德金德(Wedekind)、霍普特曼(Hauptmann)等,并未見提及貝歇爾之名,只能得出郭沫若受到德國文學的影響較深,是表現派同路人的結論,并沒有直接的證據能夠證明郭沫若和貝歇爾之間存在影響的關系。就目前的研究進展而言,我們只能驚嘆類似的歷史境況、個人處境、詩人性情、文學接受來源竟能隔著一片汪洋塑造出兩位創作理念與風格如此相近的詩人。他們的人生彰顯了文學與政治若即若離而又無比微妙的關系。“他是最偉大的詩人,人們這么說并寫道。我始終贊同他是最偉大的,毫無疑問;即最偉大的活著便死去的詩人,沒人傾聽或閱讀,但他活著并寫著”⑨297。這是針對貝歇爾后期個人及作品最尖銳的批評。圍繞郭沫若品格與氣節的爭議也遮蔽了他早期文學作品的鋒芒,當文學創作成為了政治的左右臂,它獨特的魅力是有所增益還是耗損,這也許是一個歷久彌新的議題。

(責任編輯:廖久明)

注釋:

①德語單詞D?mmerung包含兩個截然相反的含義,既是曙光也是黃昏。此種取名方式是編者有意為之,詳見文章第五節的分析。

②Nikolaus Brauns,Johannes R.Becher-Diskrepanz zwischen Lyrik und weltanschaulichem Engagement(約翰內斯·R·貝歇爾——詩歌創作與政治事業的分歧),München im Sommer 1994,S.1.

③Dr.Wolfgang N?ser,Deutsch im 20.Jahrhundert-Becher,Johannes R(.1891-1958):Auferstanden aus Ruinen(20世紀德語-約翰內斯·R·貝歇爾:從廢墟中再生),Marburg,2002,S1.

④Nikolaus Brauns,Johannes R.Becher-Diskrepanz zwischen Lyrik und weltanschaulichem Engagement(約翰內斯·R·貝歇爾——詩歌創作與政治事業的分歧),München im Sommer 1994,S.2.

⑤同上,第3頁。

⑥Thomas Anz,Literatur des Expressionismu(s表現主義文學),Verlag J.B.Metzler 2002.S.162.

⑦Hrs.von Kurt Pinthus,Menschheitsd?mmerung-Ein Dokument des Expressionismus,Rowohlt Taschenbuch Verlag 2013.S.195.

⑧Thomas Anz,Literatur des Expressionismus,Verlag J.B.Metzler 2002.S.

⑨Eigenh?ndiger Lebenslauf Johannes R.Bechers von 1950,zit.nach Behrens S.297.

[1]貝希爾,黃賢俊譯.貝希爾詩選[M].北京,人民文學出版社,1959.

[2]郭沫若.郭沫若全集·文學編 第12卷[M].北京,人民文學出版社,1992.

[3]郭沫若.印象與表現[J].上海《時事新報·文藝》第33期(1923-12-30).

[4]郭沫若.郭沫若全集·文學編第1卷[M].北京,人民文學出版社,1982.

[5][德]約翰涅斯·貝希爾著,林枚生,善懿譯.詩與生活[M].上海:新文藝出版社,1958.

[6]庫爾特·品圖斯選編,姜愛紅譯.人類的曙光——德國表現主義經典詩集[C].北京,人民文學出版社,2012.

[7]郭沫若.郭沫若全集·文學編第16卷[M].北京,人民文學出版社,1989.

[8]郭沫若.郭沫若全集·文學編第15卷[M].北京,人民文學出版社,1989.

[9]李伯杰等.德國文化史[M].北京:對外經濟貿易大學出版社,2002.

中國分類號:I207.22文獻標識符:A1003-7225(2016)04-0048-05

2016-05-30

陳多智,西南交通大學人文學院中文系,比較文學與世界文學專業博士研究生;徐行言:西南交通大學中文系教授,博士生導師。