中國古代“一曲多用”現象探析*

山 鷹

(四川音樂學院,四川 成都 610021)

中國古代“一曲多用”現象探析*

山 鷹

(四川音樂學院,四川 成都 610021)

“一曲多用”是一種廣泛存在于我國音樂藝術中的現象,它以多變的面貌散見在各類音樂體裁中。本文對“一曲多用”現象進行了溯源及其廣泛存在性的探討。首先,從“模仿”與“傳播”的角度闡述“一曲多用”的源頭,以“思想”和“制度”為切入點談其影響。然后,在“曲牌”研究成果的基礎上衍生分析“一曲多用”現象的發(fā)展狀況。最后,探討了該現象在不同音樂體裁、不同社會階層、不同民族間的廣泛存在。以此得出中國古代音樂發(fā)展過程中的一些特點,為正確認識、解讀中國音樂提供些許參考。

一曲多用;曲牌;一曲多變;

“一曲多用”,是一種廣泛存在于我國的音樂現象,對它的解釋和定義可簡可繁。楊蔭瀏先生的《中國古代音樂史稿》較早探討這個概念,并進行解釋:“同一曲調,在節(jié)奏的改變上,在旋律的細致處理上,可以千變萬化。人民在長期實踐中,學會了一套變奏的手法,可以根據同一曲調的大體輪廓,進行各色各樣變奏處理,使之符合于不同內容的要求”。①即同一曲調通過變奏,用于不同內容的表達。除此之外,鄭祖襄先生的《詞語藝術中的“一曲多用”及其影響下的琵琶音樂》,中國藝術研究院張剛博士的《一曲多用——從現象到本質》中等,都有涉及該現象的研究。

目前,關于該現象的研究主要集中在“曲牌”(除了曲牌中專曲專用的部分)方向。“曲牌”是“一曲多用”現象的典型形式,自古就以豐富多彩的樣貌出現在我國各類音樂之中,如器樂、戲曲、說唱、詞調音樂等等。程暉暉的《傳統(tǒng)音樂曲牌及相關問題》中指出,在傳統(tǒng)音樂中,曲牌個數占總樂曲個數近七成。②現階段關于“曲牌”的研究也頗豐,如馮光鈺先生的《中國曲牌考》、《中國同宗名歌》、《戲曲音樂傳播》,俞為民的《曲體研究》,施議對的《詞與音樂關系研究》,龍榆生的《詞曲概論》,等。但是本文所指的“一曲多用”是一種廣范圍意義上存在的音樂現象,“曲牌”并不能完全涵蓋它的內容,而更近似于它的高度發(fā)展體。

此外,我國“一曲多用”現象的實現往往是以“一曲多變”為實踐手段,存在著“內的改變”和“外的改變”。“內的改變”來自“一曲”,指關于該曲調在演化過程中產生的所有變體,包括母體和子體。而“外的改變”體現在“多用”中,指配合旋律出現的輔助表現形式發(fā)生改變,例如歌曲中歌詞的改變,演奏旋律的樂器種類改變等。“一曲多用”通過“一曲多變”實現,正因母體旋律進行了或多或少的衍生變化,同一曲調經“微調”后的反復使用,才使之適用于更加廣泛的內容表意。

一、“一曲多用”現象溯源

由于音樂具有高度的概括性和感情的凝練性,因此中西方的歷代音樂家們通常結合其他姊妹藝術或者文學的手法來更準確的表現音樂。在中國,受傳統(tǒng)音樂體制“詩”“舞”“樂”三位一體的影響,“一曲多用”現象并不是以一種單純的形式存在。它常常伴隨著文學、舞蹈等相關內容出現。因此,為了拾得其真實客觀的源頭,本文將從孕育、影響、發(fā)展三個方面進行分別闡述與探討。

(一)孕育——“模仿”與“傳播”

“一曲多用”的本質,實為一首曲調的模仿與復制,并變化地使用到新的環(huán)境中。關于模仿,西方精神分析學的代表人物弗洛伊德受柏拉圖思想的影響認為“無意識模仿”是人類社會交流過程中一個特有的現象,是人類社會認知功能的基礎。以他們的觀點來看一切藝術都是一種形而上的內在模仿。而在中國,也有觀點認為音樂起源于原始人類對大自然各類聲響的模仿。因此,關于“一曲多用”現象產生的最初狀態(tài),是否能夠解釋為來自人類與生俱來的學習能力——“模仿”?

關于傳播,《傳播學概論》中指出:“人類學家愛德華·薩皮爾在《社會科學百科全書》③中認為:‘每一種文化形式和每一種社會行為的表現都或則明晰或則含糊地涉及傳播’。”在曾遂今著的《音樂傳播學理論教程》中也提到關于人類傳播的普遍定義:兩個人或兩個以上的人之間一種分享信息的關系。其目的是謀求信息、勸說、指導、和娛樂。④以傳播學的角度來看,一個人(傳播者)將音樂作品以某種形式傳播給另一個人或一個群體(接受者),從表演(使接受者首先生理上的接受)到聆聽(產生了相關心理反應)再到理解,最后模仿(將信息反饋),完成整個傳播過程。也就是說,在人類幾千年的文化發(fā)展中,一切遺留下來的關于傳統(tǒng)的內容或形式,都是傳播的產物,包括音樂。

音樂是情感的藝術,有的音樂能迅速影響改變人的情感狀態(tài),有的甚至能直接支配人的情緒發(fā)展,有著強烈的激發(fā)作用和感染力。正是由于音樂的高度感染力,人類在聽到同伴演奏或演唱的美妙旋律后,從不自覺地模仿到再度使用的學習過程就已經形成了“一曲多用”的潛在形態(tài),當然這也完成了一個模仿與傳播的過程。但是,由于人腦的記憶特點,早期的音樂傳播中(尤其是“口傳心授”的方式中)是存在著“接力性”與“模糊性”的特性。大腦無法長時間記憶一首完整作品的全部細節(jié),并且每個不同的接受者對同一作品的記憶也是不盡相同的。因此,流傳下來的只會是初創(chuàng)者作品的風格框架,內容模式等粗略的特征。由此造就了“一曲多用”現象“多變”的特性。

(二)影響——“思想”與“制度”

如果說由“模仿”和“傳播”孕育出了“一曲多用”現象的最初形態(tài),那么中國古代的“傳統(tǒng)思想”和“封建制度”就是影響著“一曲多用”現象形態(tài)發(fā)展的重要因素。

《道德經》第四十二章首句指出;“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,認為世間萬物都是由“一”衍生出來的。另有,《荀子·儒效》篇載:“千舉萬變,其道一也”。《莊子·天下》曰:“不離于宗,謂之天人。”在這種思想的浸潤下,先民的審美受到潛移默化的影響。而文化形態(tài)又向著審美取向的方位逐步傾斜,透過文學、繪畫、醫(yī)學、數理、音樂等,各個方面繼續(xù)發(fā)揚。在古代,文學講究“格律”和“用韻”,繪畫注重“氣韻”,中醫(yī)眼里無“新病”只“對癥下藥”,數理律制“衍而生之,歸而終之”,總歸是“萬物不離其宗”,是“一”的思想的體現。漢代劉安的《淮南子》指出:“音之數不過五,而五音之變不可勝聽也。”除此之外,它又肯定音樂的多元化,認為:“一弦之瑟不可聽”等。可見,當時“多”和“一”的思想已經深入音樂文化之中。

儒家音樂思想,強調“禮樂”。可用:“發(fā)乎情,止乎禮儀”來概括。它的出現,同樣深遠影響了中國古代音樂思想的發(fā)展。從原始樂舞,到周代武王伐紂后讓周公旦“制禮作樂”,“禮樂”產生。此后,“六代樂舞”“八佾”等,都體現了嚴格的等級制度,儒家始終推崇和奉行“等級”思想。《禮記·仲尼燕居》提到了禮樂的節(jié)制問題,說道“禮也者,理也。樂也者,節(jié)也。君子無理不動,無節(jié)不作”。這種禮樂制度,對音樂藝術進行了人為的限定,衍生出了一種被“束縛”的審美觀念。關于禮樂制度,蔡仲德曾在他的《中國音樂美學史》中認為:這種明確規(guī)定藝術的感情表達必須合乎“禮儀”的觀點,成為了藝術發(fā)展的桎梏,對后世產生了消極影響。⑤但從另一層面上看,禮樂制度要求特殊的音樂在特殊場合演奏,以此反復,演奏過程中所用樂器或樂隊編制發(fā)生變化,例如《霓裳羽衣舞》既有“大曲”又有“法曲”。由此可見,這種“桎梏”,從另一層意義上催生了“一曲多用”現象在中國音樂史上的輝煌成就。

(三)發(fā)展——“萌芽”與“成熟”

談到“一曲多用”現象的發(fā)展,一定會涉及到“曲牌”的研究。以筆者拙見,在“曲牌”尚未出現以前,音樂活動中存見的大部分“一曲多用”現象可以說是處于一種萌芽的狀態(tài)。例如,當人們聽到一支旋律,模仿它、重復它,并加入即興歌詞,就產生了民歌中的同曲填詞現象,但這種行為有一個特點,它們沒有被限定與規(guī)范,甚至在某種層面上可以解釋為一種原發(fā)性的行為。關于這種行為,鄭祖襄在他的《詞曲藝術中的“一曲多用”及其影響下的琵琶音樂》中指出,依一個現存曲調填寫新詞,使之成為一首新歌,至少在秦漢以后已經成為一種普遍的音樂文學創(chuàng)作方式。⑥

但當一種關乎音樂復制的原發(fā)性行為被大量給予了限定。如“同曲填詞”現象通過發(fā)展直接演化成為了民歌中的某些特殊種類如山歌中的盤歌⑦、對山歌、測歌、拋歌等,這種行為就被人為限定了。由此可見,“曲牌”的產生可以理解為是一個里程碑似的標志。原因有三,第一,影響力巨大,第二,傳播范圍很廣,第三,它涉及的音樂門類較多。因此,對“一曲多用”現象具體成熟的時間,筆者認為要依據“曲牌”發(fā)展的時間來界定。

此前,通過查閱相關文獻資料整理發(fā)現,關于曲牌音樂的各類研究,總說可以歸為三個方向。第一是關于“曲牌”這個詞語定名以及確鑿產生的時間研究,第二是關于曲牌和詞牌的關系研究,第三則是關于具體某一現存曲牌例如《一枝花》《滿江紅》《桂枝兒》等的微觀研究,或是就某一種劇種的曲牌產生源流和傳播方式的研究。

關于“曲牌”的起源問題,現存三種主要說法。一種是認為它起源于隋唐時期,是當時音樂革新的產物;一種認為它起源自宋元時期的南北曲或民間小曲一類的不屬于板腔體結構的曲調,每一曲牌均有特定的名稱,俗稱“牌名”;另一種是認為它產生于明清時代。主要依據是王驥德的《曲律》指出:“唐宋時無詞牌之稱。明清時因曲調名曲牌,故詞調亦稱詞牌。”

除了這三種主要說法以外,項陽先生的《詞牌、曲牌與文人、樂人之關系》中指出李白等寫詞證:“在明皇朝,則有李太白應制清平樂詞四首……(歐陽炯)因集近來詩客曲子詞五百首,分為十卷。”⑧這是五代十國時期追記李白制《清平樂》,所以曲子詞應彰于五代。

由此可見,關于“曲牌”產生時間這一問題在學界尚無定論。所以,關于“一曲多用”現象成熟的具體年份缺少文獻佐證,這里筆者不敢妄下定論,只將其分各段狀況進行陳述。

二、“一曲多用”現象的廣泛存在

(一)不同體裁音樂的“一曲多用”

“一曲多用”現象散存于各類傳統(tǒng)音樂體裁中,如民歌、器樂曲、戲曲、說唱音樂,乃至今天的流行音樂等等。它往往不是在單一的音樂體裁中演化,而是于各種體裁中相互吸收。例如民歌《鮮花調》衍生成為各個地區(qū)的《茉莉花》,《孟姜女調》衍生成為《月兒彎彎照九州》、《搖籃曲》等。這些曲調除了在民歌的題材中出現,還常常使用到其他音樂體裁中,如《剪靛花調》被說唱音樂【四川清音】吸收并稱為《小剪剪花》,再如《孟姜女調》被【四川清音】吸收并稱為《長城調》等等。

除了聲樂曲調被使用到其他以聲樂表演為主的音樂體裁中以外,這些曲調還被使用到器樂表演中。例如,目前《鮮花調》被廣泛認為與《雙疊翠》、《疊斷橋》的曲調“同宗”。京胡曲《夜深沉》也是根據昆曲《思凡》中的《風吹荷葉煞》曲牌衍變而來。

這里將以廣為流傳的《鮮花調》為例,予以闡述。關于《鮮花調》最早的記載目前是在1804年由英國人約翰·貝羅出版的《中國旅行集》中用五線譜記載的《茉莉花》。在國內最早的記譜則是在貯香老人的1821年出版的《小慧集》中。在發(fā)展過程中,它被各種體裁音樂吸收如,云南花燈、湖南花鼓、四川清音、浙江馬燈、江蘇揚劇、山東呂劇、各地秧歌,等等。

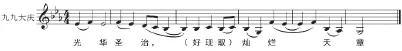

譜例1

此圖是節(jié)選的《小慧集》中的《鮮花調》,江蘇民歌《茉莉花》,四川清音《布谷鳥兒咕咕叫》以及傳統(tǒng)器樂曲《雙疊翠》的第一句,并將它們移成相同的調高以便對比。由圖可見,四條旋律中與其他幾只差異最大的應屬四川清音的《布谷鳥兒咕咕叫》,但其實質的骨干音依舊是由E、G、A、C等幾個音組成。其中《雙疊翠》與《鮮花調》最為接近,都是一個重復并且簡潔的兩小節(jié)。《茉莉花》和《布谷鳥兒咕咕叫》則都融合了當地方言的語言習慣,形成相對明顯的地方音樂特點。除此之外,幾首原曲還有節(jié)奏、速度、調式、調性等的改變。

(二)不同階層音樂的“一曲多用”

在古代,達官顯貴與市井百姓是兩個相對隔離的階層,從物質生活到精神生活都大不相同。但兩者并沒有完全分離,而是始終保持的一定的聯系。《詩經》是我國最早的詩歌集,分為《風》、《雅》、《頌》三個部分,分別取材自民間和宮廷貴族階層。相傳,周代設有采詩之官,每年都會到民間采集整理反映人民群眾生活的詩歌,并交由專門的機構演唱,供周天子參考。以此形成了從民間音樂中采集素材,加工使用到文人音樂、宮廷音樂的傳統(tǒng)。到了漢代,漢武帝大規(guī)模擴建樂府,命專人收集整理民間歌謠或為文人詩詞配樂,以備祭祀或宴會時演奏。并且,大量招收民間藝人,對樂府進行擴建。康瑞軍在《宋代宮廷音樂制度研究》中指出,自中晚唐開始“隨著社會娛樂文化活動的開展與普及,逐漸形成了民間音樂經由士大夫、達官顯貴直至最高統(tǒng)治者這樣一條自下而上的傳播路線。”

除了自下而上的傳播,宮廷音樂也對民間音樂造成影響。例如,當時樂工考核制度嚴格,《舊唐書》載;“凡習樂,立師以教。每歲考其師之課業(yè),為上中下三等,申禮部。十年大校之,量優(yōu)劣而黜陟焉。”許多樂工被罷黜后在民間傳播宮廷音樂。另,由于戰(zhàn)亂導致宮廷樂工流落民間的案例也不少,例如著名的“安史之亂”。還有,隨著一些宮廷軼事傳入民間的音樂,如漢武帝失寵皇后“陳阿嬌”曾令司馬相如做《長門賦》以表失落之情,該曲傳入民間后受到廣泛的流傳。因此,在中國古代,音樂文化的傳播是上下兩個階層的互相影響互相吸收。

在唐代,文人的詩詞十分受歡迎,唱詩入樂的方式就已經在民間流傳甚廣。到了詞調音樂的盛世——宋代,產生了許多著名的文人音樂家,如柳永、蘇軾、姜夔等等。文人階層既受過上層社會的教育,也能夠即時獲取民間最新的信息,成為了連接上層社會和下層社會的重要樞紐。并且他們大多具備相應的創(chuàng)作能力,因此這些作品往往能同時反映上下階層的音樂狀態(tài)。在音樂傳播的過程中,自下而上的音樂傳播,會經由統(tǒng)治者審核使之符合政治需求,自上而下的傳播則有民間藝人加工使之更為通俗化,形成了不同階層間的“一曲多用”現象。

在馮光鈺先生的《中國曲牌考》⑨一書中收集了曲牌《喜遷鶯》的相關資料,本文將引用出來作為例子進行分析。首先關于起源,有人認為其應與傳統(tǒng)的《詩經》有著一定關系。另一說則是認為它源自白居易的詩詞“桂折應同樹,鶯遷各異年”。第三種說法是認為其來自五代詩人韋莊的“鶯已遷,龍已化”。無論是關于它的哪一種說法,總歸是認為它起源于文人階層。其次,它的曲調最早見于《新定九宮大成南北詞宮譜》。在該曲集中就已經收錄有10首《喜遷鶯》。其詞格有10句與8句兩種,根據音樂的需要常靈活變化。這里按其音樂特征的相似度,擇取其中四首的末句進行展示。

譜例2

這四個樂句,前兩段為民間流傳的散曲,后兩段均為清代宮廷的戲曲。雖然譜例只截取了原曲的最后一句,但可以明顯看出四個樂句的旋律關系緊密,有著統(tǒng)一特征。第一小節(jié)突出宮音bE,緊接著一個下行級進,中間旋律略有不同,結尾處一個下行級進結束在相同的尾音上。有意思的是,這四個關系緊密的樂句卻配合著完全不同的歌詞,有的表現農耕生活、有的抒發(fā)愁怨、有的歌功頌德、有的閑情逸致。

除此之外,宗教音樂也與宮廷音樂和民間音樂相互融合,唐代著名的《霓裳羽衣舞》本為古印度的《婆羅門曲》,后唐玄宗加入道教文化,并加以創(chuàng)新發(fā)展成為著名的唐代大曲作品,在宮廷中演出。又如,《教坊記》中的《眾仙樂》、《太白星》、《臨江仙》、《五云仙》、《洞仙歌》、《女冠子》、《羅步底》等,據任半塘先生考證均為俗樂道曲。

(三)不同民族音樂的“一曲多用”

華夏民族上下五千年的歷史里,漢族和各個少數民族的聯系從未間斷過。秦漢時期邊境受匈奴侵擾,戍守邊關的將士長期與當地居民接觸習得當地音樂,換防回歸時將這些音樂元素帶回中原地區(qū)。到了漢代開啟了絲綢之路,西域文化和中原文化水乳交融。《新聲二十八解》就是由西域音樂《摩訶兜勒》改編而來。漢武帝時期,隨著箜篌的傳入,朝鮮女子作歌曲《公無渡河》又名《箜篌引》傳入中原地區(qū)。以及隋唐時期的歌舞伎樂等,都是中原地區(qū)音樂文化和少數民族地區(qū)音樂文化交流的見證。正是由于這樣的文化背景,“一曲多用”現象也隨著不同文化的碰撞,不斷發(fā)展。

例如,元雜劇與昆曲中皆有《回回曲》,又名《回回舞》。“回回”是中國古代對回族的稱呼,在寧夏大學馬冬雅的博士論文《回族古代音樂研究》中指出,昆曲與元雜劇中的《回回曲》唱詞,幾乎相同。而該曲本為當地的民間歌舞音樂,其中大量使用循環(huán)變奏的切分“烏蘇爾”節(jié)奏,具有典型的阿拉伯音樂特征。

再如,元曲中來自女真族的曲牌有《者刺古》《阿納忽》(又名《阿忽令》《阿古令》等)、16例《胡十八》、3例《也不羅》、4例《忽都白》等。來自遼國的樂曲則有《異國朝》《四國朝》《六國朝》《蠻牌序》《蓬蓬花》⑩等等,這里不再一一列舉。且這些曲調大多有多個變體和名稱,充分可見當時不同民族間也同樣存在著“一曲多用”現象。

文化交流是一個雙向的過程,除了漢族音樂吸收少數民族音樂催生的“一曲多用”現象外,少數名族音樂吸收漢文化同樣產生了“一曲多用”現象。在這種雙方文化交流互動的情況下,產生了一些不同民族間的同宗民歌。例如科爾沁草原蒙古族的《小鹿之歌》與漢族的山西民歌《繡荷包》。

譜例3

石麗丹在《內蒙古哲里木盟蒙族民歌漢化研究》一文中指出:《小鹿之歌》是一首產生于13世紀中葉的敘事歌,其年代久遠。而《繡荷包》則是山西民歌。這兩首歌曲,雖來自不同民族不同區(qū)域,但無論從音調、結構、調式等方面來看,風格上都是非常相似的,理應屬于同宗民歌。?

另外,根據收集資料顯示,遼太祖非常重視漢文化,并大量沿用漢族禮樂。據《契丹國志·歲時雜記》:“先于彼處造酒食,志十四日,應隨從諸軍并隨部落動番樂,設宴至暮,國主卻歸行宮,謂之‘迎節(jié)’。十五日動漢樂,大宴。十六日早,卻往西方,漢人譯云‘賽離’……”。?再如,《元史·禮樂制》的修纂主要參考了漢人所編《四庫全書》中的《經世大典·禮典》。元代,依汪元量的《湖州歌九十八首》:“宮人清夜按遙琴,不識明妃出塞心。十八拍中無限恨,轉弦又奏廣陵音。”可知,元時期蒙族的統(tǒng)治者對中原漢族音樂同樣重視。也充分說了,漢族音樂文化對少數民族音樂文化影響之巨大。

三、結語

“一曲多用”現象,上至宮廷,下至閭巷,豐富而燦爛,是我國音樂文化沉淀的精髓。前文已述,此現象從人類模仿傳播的行為,到孕育出具有規(guī)范性特征的特殊體裁,經歷了幾千年的發(fā)展和流變。其中傳統(tǒng)思想和制度對它的影響可謂深遠,尤其是道家的“一生萬物”和儒家的“禮樂”思想。隨歷史進程的發(fā)展,它從邊緣模糊的萌芽狀態(tài)到有了自己特定體系的成熟體裁形成“曲牌”,經歷了無數先輩的“打磨”和“修飾”。它的成形和傳播使我國傳統(tǒng)音樂流光溢彩、褶褶生輝。

“一曲多用”現象作為中國傳統(tǒng)音樂的特點之一,在近現代音樂史上同樣豐富多彩,民國時期依曲填詞的“學堂樂歌”風靡一時,后來又有近現代作曲家們用傳統(tǒng)音樂改編歌曲、器樂曲,這些都是“一曲多用”的延伸發(fā)展。當下的流行歌曲《山不轉水轉》、《酒干倘賣無》旋律來自河北民歌《小白菜》。《九九女兒紅》來自東北搖籃曲。鄧麗君的《甜蜜蜜》來自《月牙五更》。賀綠汀作的《四季歌》來源于《孟姜女》。歌曲《新年好》曲調是美國民謠《Clementine》等等,這些都是傳統(tǒng)音樂中“一曲多用”現象的縮影。可惜時至今日,在這個“版權”相爭的年代,“一曲多用”這種形式已經很難生存下去。但,存在即合理,事物的產生或消亡都是順應時代的發(fā)展。當下能做的也只有,挖掘歷史,珍藏傳統(tǒng)。

(指導教師:包德述)

注釋:

① 楊蔭瀏.中國古代音樂史稿.北京:人民音樂出版社,1996.

② 程暉暉.傳統(tǒng)音樂曲牌統(tǒng)計及相關問題[J].中國音樂學,2015, 02:108-115.

③ [美]威爾伯·施拉姆、威廉·波特.傳播學概論.北京:新華出版社, 1984:4.

④ 曾遂今.音樂傳播學理論教程.北京:中國傳媒大學出版社,2013:2.

⑤ 蔡仲德.中國音樂美學史.北京:人民音樂出版社,2003:366.

⑥ 鄭祖襄.詞曲藝術中的“一曲多用”及其影響下的琵琶音樂[A].《文藝研究》編輯部“中國詩歌與音樂關系”學術研討會論文集,2002,7.

⑦ 盤歌,山歌的一種歌唱形式,以逗趣斗智、猜謎答題為主,往往使用同一曲調即性作詞演唱。

⑧ 項陽.詞牌、曲牌與文人、樂人之關系[J].文藝研究,2012,01:47-56.

⑨ 馮光鈺.中國曲牌考.安徽:安徽文藝出版社,2009:91.

⑩ 時俊靜.元曲中的北地番曲曲牌[J].民族文學研究,2012,03:118-125.

? 石麗丹.內蒙古哲里木盟蒙族民歌漢化研究[D].東北師范大學碩士論文,2008.

? 王福利.遼金元三史樂志研究.上海:上海音樂出版社,2005:19.

[1] 馮光鈺.中國曲牌考.安徽:安徽文藝出版社,2009.

[2] 楊蔭瀏.中國古代音樂史稿.北京:人民音樂出版社,2004.

[3] 蔡仲德.中國音樂美學史.北京:人民音樂出版社,2003.

[4] 程暉暉.傳統(tǒng)音樂曲牌統(tǒng)計及相關問題[J].中國音樂學,2015,02: 108-115.

[5] 項陽.詞牌、曲牌與文人、樂人之關系[J].文藝研究,2012,01:47-56.

[6] 張剛.一曲多用——從現象到本質[D].中國藝術研究院,2003.

[7] 馮光鈺.曲牌考釋:目的與方法.音樂探索,2007,04:2-7.

四川音樂學院院級研究生一般項目《中國古代“一曲多用”現象的源與流》研究成果(CYYJS201506)