《新約》“四福音書”記載耶穌基督受洗的文本詮釋

唐際威

(夏威夷大學,美國 夏威夷州 96822)

?

【文化哲學】

《新約》“四福音書”記載耶穌基督受洗的文本詮釋

唐際威

(夏威夷大學,美國 夏威夷州 96822)

本文對“四福音書”中耶穌受洗的片段采取不同的文本分析方法,通過這些方法的運用,讀者可以對“四福音書”和耶穌受洗的事件有個大體的了解,同時可以看到一般詮釋學方法在具體的操作上是如何來分析并建構文本意義的。本文首先對文本進行介紹,然后再深層次地切入到“四福音書”中,以期使讀者對耶穌受洗有個全面的認識。

四福音書;文本資料;詮釋學;受洗;義;歷史批判主義

一、目的與方法

通過對《新約》“四福音書”中耶穌基督受洗的事件做個文本分析和詮釋學意義上的比較,使讀者可以看到,由于“四福音書”作者所使用的原始資料、寫作方法、主題、不同側重點和目的等不同,因此研究者可以從不同的方面去解讀耶穌基督受洗這一歷史事實。雖然筆者只是從“四福音書”中截取耶穌受洗這一片段,但通過一系列研究方法充分分析,并用詮釋學方法對其進行解讀,讀者可以清晰地看到,耶穌受洗這一片段的主題和作者的目的,與每本福音書的主題與目的有著內在的一致性和關聯性;而這種內在的一致性并不是巧合,而是一種詮釋學的發生方式與作者寫作之時固有的詮釋學意識。詮釋學的方式是指一件文學作品中的一個字、一個詞、一句話、一個段落、一個章節的主題構成整個文學作品;反之,整個文本作品的主題思想和目的都是通篇貫徹于字、詞、句、和段落中。因此,為了了解耶穌受洗在“四福音書”中的不同,需要對每一部福音書的主題、作者所用的文本材料、時代背景、作者目的和所使用的語言等充分分析,然后通過這些分析,在把握本文意義的基礎上,進行一個詮釋學的總體性理解,再去解讀每一部福音書中耶穌受洗的事件。然后,通過對個別福音書中耶穌受洗經文的分析,可以從另一方面達到一種對“四福音書”更深層次的理解。這種詮釋學循環的方法能從根本上體現出文本間的思想和邏輯的一致性、表達的關聯性和主題與章節的相互構成性。

為了系統化地研究耶穌基督的受洗在“四福音書”中不同的記載,筆者采用歷史批判主義、文本資料批判主義和一般詮釋學的方式對其分析。首先,歷史批判主義的方式是研究作者在創造文本時所處歷史時代和環境。通過對創作文本所處時代和社會環境的理解,讀者可以認識作者寫作的最初目的是什么,他們為什么創造這么一個作品。第二,文本資料批判主義的方式是研究文本所采用的資料的性質及來源,通過對資料的研究和思考,讀者可以認識到這些文本資料是如何通過作者來連接主題,構成某一特定的事件。第三,一般詮釋學的方式是通過對本文中細節的把握和認識來理解整個文本,做到總體把握和認識,反之亦然。詮釋學的循環的方式能發現文本間內容和主題、部分與整體間的內在一致性、邏輯上不矛盾性,甚至是文本理解的完滿性。

在傳統上,“四福音書”可分為兩大類,《馬可福音》《馬太福音》和《路加福音》被稱作“同觀福音”或“對觀福音”。從字面上來解釋,“同觀福音”是指讀者可以“一眼”看完耶穌基督的生平事跡。“同觀福音”不是僅僅指作者從不同的角度來看待,并記錄下耶穌基督的生平事跡,更是因為他們的主題內容和采用的文本資料有相同之處,同時也有本質上的區別,而這些文本之間的細微差別需要通過上段所述的文本分析方法才能揭示出來。“同觀福音”的主題內容深入每一部福音書中的字句和段落,這些字句、段落和特定的表達方式反映了作者的意圖、用意和目的。另一方面,《約翰福音》與三部“同觀福音”有本質上的區別。不只是從內容上,也從文本資料源上和作者的意圖上。許多圣經學者對《約翰福音》資料的來源沒有一個確切的定論,甚至找不到文本資料上的交集。換句話說,我們沒法從“同觀福音”中找到《約翰福音》的作者所使用的文本資料。因此,基于這這些原因,學者把《約翰福音》作為一部獨立的福音書來研究。

二、文本的資料

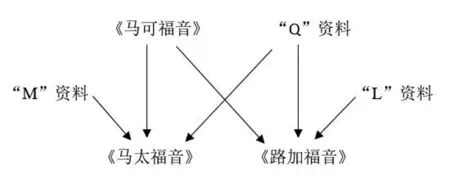

“同觀福音”所使用的本文資料有四種:馬可資料(Mark)、馬太資料(“M”資料)、“Q”資料和路加資料(L資料)。每種資料的特點與性質均有本質上的不同。

馬可資料是《馬可福音》的單獨本文資料,而《馬太》和《約翰》均在馬可資料上有不同程度的修改。也就是說,《馬可》是“同觀福音”中其他兩部福音的文本基礎,其他兩部福音正是通過對《馬可》福音在不同程度的增添、修改,然后再加上他們各自自己的本文資料,才形成各自不同的福音書。同時,由于《馬可》文本的希臘文水平和其他兩部“同觀福音”相比,是最粗糙的。因此,學者假設:只可能是其他兩部福音書來修改《馬可》,并且在文本表達的基礎上做了許多修改和提升。馬可資料的特點有二。第一,它描寫耶穌基督的生平之時,往往是選擇一些重要的片段,并且對這些片段做大體上的敘述。因此,《馬克》敘述的細膩程度,即對耶穌生平的細節把握程度不如《馬太》和《路加》。第二,馬克資料所反映出的耶穌基督是一位匆匆趕路的旅客,從一個場景跳到另一個場景,轉接突然,與行程之間的連接沒有一個很好的轉承啟合。例如,從馬1:21-28,1:29-35,和1:35-39這三種耶穌行事的片段之間,缺少一種巧妙的轉承啟合,或是上下文之間的連接。

馬太資料,或簡稱為“M”資料,其特點是:它反映了耶穌基督是《舊約》律法的完成,是以色列民族所期待的彌賽亞。“M”資料所要傳達的信息是要讓當時的以色列人了解到耶穌就是他們先知做預表的,祖先眾所期盼的彌賽亞。這個信息非常關鍵,因為他涉及到耶穌的身份,而以色列的猶太人正是在否定耶穌是基督的根本信仰層面上才出現猶太教與基督教的分別。當時,公元一世紀的猶太人認為耶穌只是出生在伯利恒的猶太人,否認他是基督,也就是那個受膏者彌賽亞。而“M”資料作為《馬太》的重要本文構成元素,就是為了反映出耶穌就是基督這一關鍵主題。因而,在耶穌基督受洗這一事件中,只有《馬太》是把施洗約翰寫進去的,并且當作是一個非常重要的人物和文本要素,就是為了說明耶穌的真實身份。

路加資料,或簡稱為“L”資料,其特點是:它反映了耶穌基督救恩的普遍性,并且突出了圣靈工作的重要性。如果文本的內容明顯反映這一資料特質的話,我們可以斷定,這就是“L”資料。“四福音書”,從實際上講,沒有明確的作者,或者說作者都是匿名,這些匿名的作者用“馬可”“馬太”“路加”和“約翰”作為他們寫作時的稱呼來創造各自的福音書。其中,路加這位作者,根據《圣經》記載,他是外邦人,同時也是使徒保羅的重要同工。由于外邦人的身份,因此他要說明耶穌基督的救恩不僅僅限于猶太人,更包括希臘人、外邦人,甚至是全人類。在比較《馬太》與《路加》中關于耶穌受洗的事件時,我們可以發現,《路加》是沒有施洗約翰的,相反把觀察到的群眾場景寫了進去,群眾的出現反映了救恩的普遍性,而這些細節,必須要通過耐心分析本文資料的特點才能真正理清經文所要表達的主題和作者的目的。

“Q”資料是一種比較特殊的資料,它不同于其他的文本資料,因為它是收集耶穌的言語。因此學者把“Q”資料稱為“假設性的耶穌言語的收集”。這個文本資料沒有特定的目的、導向,它不像馬可資料、“M”資料或“L”資料在內容上有導向性。“Q”資料相對來說比較中立。但在“同觀福音”中,“Q”資料會受其他類型文本資料的影響而有所修改,這些修改都是以其他文本資料作為主導,“Q”資料只是通過耶穌之口來表達其他文本資料的方式。另外,學者還可以通過“Q”資料來分析“同觀福音”的相似部分。通過這些相似部分,我們可以分析不同的福音是如何來解讀這些相同的要素的。因此,“Q”資料的中立性往往成為福音書文本研究的關鍵所在。

《約翰福音》的資料比較特別。這卷書的主題內容、寫作方式和作者所要表達的思想與“同觀福音”有本質上的區別。它的原文沒有采用馬克資料、“M”資料、“L”資料和“Q”資料中的任何一種,而是獨立的。《約翰》的特點是闡明式的寫作方式,就是從神兒子的角度,或從形而上超越的角度,來解讀耶穌基督的生平事跡。《約翰》要突出的是經文背后形而上的原則和道理,而這些道理是“同觀福音”中所缺少的。更進一步來看,《約翰》中的耶穌是形而上的,它突出了基督的神性,通過基督神性的原則來解釋耶穌的生平與所行的事跡。“同觀福音”中的文本資料關系如圖1所示。

圖1 “同觀福音”中的文本資料關系

三、《馬可》中耶穌基督的受洗

在“四福音書”中,我們首先需要考察的是《馬可福音》。由于《馬可》是“同觀福音”中最基本的文本資料,因此我們理應對《馬可》做一番文字上的分析。根據《圣經》研究學者,史蒂芬·哈瑞斯(Stephen L. Harris)的說法,“在公元64年左右,當羅馬的尼羅皇帝正式開始他第一次的基督徒迫害,并在公元70年,羅馬軍隊洗劫毀滅耶穌撒冷城時,眾多的基督徒面對一系列致命危機。為了響應這些戰爭、危機和逼迫,馬克寫了可能是最早的福音書,來記載耶穌的傳導事跡。作者提供耶穌的故事是為了引導基督徒在困難的處境中保持信仰。”[1]也就是說,《馬可》創造的歷史環境是基督徒受到羅馬帝國的迫害和逼迫,作者希望通過福音書中耶穌基督傳導時所受的苦難經歷作為當時早期基督徒信仰的榜樣,從而促使他們在逆境中擁有信心。

《馬可》記載的耶穌受洗是“四福音書”中最簡單、也是最初略的。耶穌在《馬可》中受洗與試探是緊密關聯在一起的,而這種緊密的關聯是為了突出耶穌傳導之初的各種困難與試探,同時,這也與作者當時所處的環境和早期基督徒的迫害有相似之處。

那時,耶穌從加利利的拿撒勒來,在約旦河里受了約翰的洗。他從水里一上來,就看見天裂開了,圣靈仿佛鴿子,降到他身上。又有聲音從天上來,說:“你是我的愛子,我喜悅你。”*和合本《圣經》,1984,International Bible Society,《新約》p61。

在這一章節,出現了兩個人物:一個是耶穌,另一個是施洗約翰。“那時,耶穌從加利利的拿撒勒來”,表明了耶穌的一個行程,這個行程是他傳導的行程。在“同觀福音”中,只有《馬可》是花了筆墨來特意刻畫耶穌的行程,這是因為,通過耶穌的行程,反映出耶穌在傳導路程中的受苦與試探。在這里,有趣的是“看見天裂開了”,這是一個非常生動的描寫,“看見”說明了一種真實性,在希臘文中是“ε·δεν”(eiden),也就是用眼睛能看到的意思。雖然我們不知道是耶穌一個人看到,還是和施洗約翰一起看到,或是還有其他人看到,但這里要說明的是耶穌親自看到天裂開了。“裂開”一詞在希臘文中為“σχιζομ·νου”,意思是“撕開、撕裂”的意思。學者(C.S. Mann)曼恩認為“σχιζομ·νου是希臘文中動詞的一個分詞。《馬太》和《路加》都是用分詞的被動語態“Anogio”,而《馬可》卻用的是主動語態,夸張地描寫了這一場景。”[2]這種在分詞語法細節上的講究是為了突出這個行為的重要性和程度的強烈性。在這里,“天”是被一種強大的力量給“撕開”,可能是天使。隨后就說到“圣靈仿佛鴿子,降到他身上”。“圣靈”的希臘詞是“πνε?μα”(普紐瑪),虛氣的意思。然而,《馬可》說道,“圣靈”是“仿佛鴿子”。這是一種擬人化的手法,把無形的圣靈看作是有型的鴿子。為什么會有這種表達方式?曼恩認為,“鳥的降臨——特別是鴿子——到被選中的人身上是古代近東傳統中的一種修辭手法,而基督徒很有可能采取這種描寫手法來聯系被選中的人。”[3]這種修辭手法最大的特點實際上就是把某某事物在形象化、逼真化、真實化,并且能讓讀者相信作者所要表達的真實性。

如果我們用一般詮釋學方法來測試這段經文與《馬可》整體之間的一致性與不矛盾性的話,我們就會發現,部分與整體之間是一致的,并且相互構成。《馬可》的主題很像是一卷戰爭的福音書,通過耶穌匆匆地傳導行程和受到的種種試探來鼓勵基督徒信仰基督。實際上,“四福音書”的每一卷書,主題不像是我們當代的書籍,讀完序言或是內容介紹,就可以了解書的大概內容,或對這本書的主題有大體的認識。[4]閱讀理解的發生可以從整體到部分,這個整體就是在序言中的簡要介紹,而部分就是書本的內容,通過對部分的深入了解可以再進一步理解書的主題。但是,在閱讀福音書時,情況相反,因為福音書的開頭并沒有序言、內容簡介、摘要,甚至是標題等,讀者只能從經文的字里行間去理解整本福音書的主題內容,也就是從部分去了解整體。然而,從部分到整體的理解運動比整體到部分要困難。[5]其原因是從部分到整體的理解運動中,讀者要從許多的部分中找到這些部分所要表達的共同主題、部分與部分之間內在的聯系及貫徹各個部分間的主要線索。在《馬可》中,整體的主題并不是顯而易見的,需要讀者理解書卷每一章節和段落,再去認識主題所要表達的中心思想。通過一般詮釋學方法的測試比較,我們可以看到,在《馬可》中,耶穌受洗所要表達的主題與整卷福音書所要表達的主題是一致的。這同時也是一種體現文本理解完滿性的方式。

四、《馬太》中耶穌基督的受洗

《馬太》中耶穌基督受洗的經文所使用的文本資料,從字面上和內容上去分析大約有三種:馬可資料、“M”資料、“Q”資料。但這并不是說只有這三種。斯蒂芬認為:“通過對《馬太》經文的分析,我們可以假定作者至少使用了四種不同的本文資料。除了百分之九十是馬可的資料之外,還有就是使用‘Q’資料,”[6]此話不假,因為在《馬太》的經文中,除了最明顯的三種外,其他的一些文本在內容與結構上與這三中最基本的資料有細節上的區別,但學者缺少證據去概括說明其他的文本資料到底是什么,因為這些文本資料的出現并不明確,且這些資料的直接來源缺少一種歷史的可考性與理論的實證性。所以,學者只能通過對本文內容的理解,從而來假設多個文本資料的可能。現在,讓我們通過對《馬太》中耶穌的受洗場景來分析這三種文本資料對主題建構的作用。[7]

當下,耶穌從加利利來到約旦河,見了約翰,要受他的洗。約翰想要攔住他,說:“我當受你的洗,你反倒上我這里來嗎?”耶穌回答說:“你暫且許我,因為我們理當這樣盡諸般的義。”于是約翰許了他。耶穌受了洗,隨即從水里上來。天忽然為他開了,他就看見神的靈仿佛鴿子降下,落在他身上。從天上有聲音說:“這是我的愛子,我所喜悅的。”*同①,p5。

這節經文中,與《馬可》相同的是,只出現了兩個人物;與《馬可》不同的是,《馬太》出現了對話。這里的施洗約翰是一個非常關鍵的人物,他的身份與對話是這章的關鍵,通過施洗約翰來表明耶穌受洗的意義和身份。從背景上,我們可以看到是耶穌主動要約翰為他施洗。這里的希臘文是“πρ||τ||ν||ω·ννην το|| βαπτισθ||ναι”(來到施洗約翰這里)。希臘文“πρ??”是一個介詞,英語的翻譯是“toward”,就是“來到”的意思。耶穌通過這個主動的行為,為下文他與約翰之間的對話做鋪墊。[8]而他們的對話是解開《馬太》耶穌受洗主題與意義的關鍵鑰匙。誰是施洗約翰?施洗約翰是耶穌到來之前猶太最后一位先知,他施洗的目的就是為耶穌預備傳導的路。因此,他所施的洗是悔改的洗,當人們受洗悔改后,然后再去領受耶穌的救恩。約翰的施洗有兩個原則:第一,受洗的人都是有罪的,因此他們需要悔改,接受洗禮;第二,受洗的目的是跟從耶穌基督,但有趣的是,耶穌他是無罪的,他為什么需要受洗?約翰的直接反映是“我當受你的洗,你反倒上我這里來嗎?”在這里,約翰與耶穌都清楚知道對方的身份。從馬太3∶11-12,我們可以看到約翰知道耶穌是誰,也清楚知道自己的工作。從原則上來說,耶穌不應受約翰的洗禮,這違反了受洗的目的。同時,耶穌也清楚知道施洗約翰是誰,了解他的角色和責任,因此他特意來見約翰,而不是約翰去找他。這節的經文實際上是運用了“M”資料,它突出了耶穌是《舊約》的完成,是以色列所盼望的彌賽亞。從《馬太》整卷書的一開始,就提到了耶穌的家譜,*同①,p1。這樣記載的目的是介紹耶穌從哪里來,他是誰。按照《舊約》的預言,以色列的彌賽亞要從亞伯拉罕的后裔大衛的子孫中誕生。因此,為了應驗彌賽亞的預言,《馬太》的作者在整卷的開頭就提到耶穌的家譜與他家族生平的來源,這些都是“M”資料的特點。

施洗約翰的反問是為下面耶穌的回答做鋪墊,因為耶穌回答的是為什么他會受洗。耶穌的回答是“你暫且許我,因為我們理當這樣盡諸般的義”。“暫且”的希臘文是“ρτι”,“現在”的意思,指的是時間上的當下,而不是說時間上“暫時”。為什么說“理當這樣盡諸般的義”。這個回答很明顯是“M”資料的特點,雖然耶穌說的話屬于“Q”資料,很有可能作者在使用“Q”資料的同時用“M”資料來修改,因此在這里“Q”資料被賦予“M”資料所要表達的特點——耶穌是《舊約》律法的完成及先知預言的應驗。[9]這里的“盡”字在希臘文中是“πληρ?σαι”,也就是完成、實現、履行、達到、滿足的意思。為什么稱作“諸般的義”?這里的“義”字大有文章,同時也是《馬太》耶穌受洗中最重要的一個字,對這個字的充分理解是解開耶穌為什么要受洗的關鍵。“義”字不應用我們的正常含義去理解,中文的“義”字是“合適”的意思,按照傳統儒家的理解,“義者,宜也,尊賢為大”(《中庸》),也不是英語中“正義(Justice)”的意思。英語中的“正義”有公平、公正的意思,同時也涉及到法律上的含意,但與神無關。然而,這里的“正義”實際上涉及到猶太人對正義的理解。“義”指的是人完全符合神的要求,按照律法不偏不倚地行事。“義人”也就是指行事為人符合神律法的人,并被神稱作為“義人”。[10]但耶穌不是罪人,那他為什么要受洗?一些《圣經》學者,如阿伯瑞特(W.F.Albright)和曼恩(C.S.Mann)認為,“耶穌受約翰的洗禮引起許多的誤解,很多是在理解這件事上違反了耶穌受洗原則的背景。理解這章經文的關鍵在于第十五節中耶穌回答的“義”字,“義”必須被理解成神對人的整個要求,而不是道德上的規范。[11]“盡諸般的義”必須被理解為不僅僅完成是神對人的要求,同時也是完成經文的要求,如律法書、先知書、智慧文學等。在這件事情上,約翰的施洗實際上是反映了神的意愿,因此彌賽亞必須接受。彌賽亞必須等同于地上的人,這一點在《新約》中反復地強調。”這里有兩層意思。第一,為了證明耶穌是《舊約》的完成,他就是那位彌賽亞,他必須完成《舊約》中所有神所規定的律法和先知關于彌賽亞的預言。因此,耶穌的受洗通過施洗約翰在這里進行,是為了完成《舊約》的預言,雖然他不是罪人,但作為義人他需要完成“義”的所有要求。第二,耶穌降卑為人,與罪人等同。這不只是他的謙卑,同時也是《舊約》關于彌賽亞的應驗。《以賽亞》中五十三章四到七節就是有關將來要來的那位彌賽亞的預言。因此,耶穌本身無罪,但成為罪人的樣式,受約翰洗,然后開始傳導的旅行。因此,在后面說“于是約翰許了他”,因為約翰明白了耶穌的回答,同時也完成了自己的任務。

第十六、十七節是對馬可資料的修改及運用。“隨即從水里上來”指的是“耶穌受洗的完成”,“天突然為他而開”。什么叫“為他而開”?《馬可》說的是“天被撕開”。“為他”是個主動動詞,希臘文是“?νε?χθησαν[α?τ?]”,也就是對著耶穌而開。這里同時也顯示出耶穌的身份,他甚至高于天。在耶穌受洗的最后第十七節中,“從天上有聲音說:‘這是我的愛子,我所喜悅的。’”這里運用“Q”資料更進一步強調了耶穌是神的兒子,他是以色列的彌賽亞。

耶穌受洗在《馬太》中對“M”資料的使用非常突出。當我們用一般詮釋學的角度去測試文本整體與受洗片段之間的一致性時,我們可以看到,《馬太》的主題與耶穌受洗的主題有著驚人的一致性與完滿性。在耶穌受洗片段的字里行間中,讀者可以發現,“M”資料實際上作為一種主導性文本資料貫徹到每一個細節,而這些細節從不同程度上反映了整卷書的主題和作者的目的。由于《馬太》當時主要的閱讀對象是猶太人,因此作者要特意強調耶穌的身份,讓還未信主的猶太人,通過對他們律法的理解,一目了然地知道耶穌的身份,并能接受耶穌作為他們的救主彌賽亞。

五、《路加》中耶穌的受洗

《路加》中耶穌受洗所使用的文本資料有三:“L”資料、馬可資料、和“Q”資料。在“同觀福音”中,《路加》中關于耶穌受洗事件的描寫最簡短,但其所蘊含的信息卻與其他三個福音有本質上的區別。《路加》的主題是耶穌救恩的普世性及圣靈工作的普遍性。從作者的身份上來看,路加是一位外邦人,不是猶太人,他是使徒保羅的同工。在《路加》的開頭作者提到提阿非羅大人,他也不是猶太人。從作者的角度看,由于作者不是猶太人,他寫作的目的與傳達的信息不僅限于以色列民族,更是所有的人類。“L”文本資料所要傳達的一個重要的信息便是耶穌的救恩臨到外邦人。“L”資料,從本質上說比“M”資料對馬可資料的修改要更多。馬克資料作為基本資料,作者用“L”資料對馬可資料做了許多文本上的修改和增加,這些修改是為了突出“L”資料的特點,即耶穌救恩的普世性。因此,在耶穌受洗的片段中,“L”資料所要突出的不僅僅是耶穌,也包括周圍的群眾及圣靈的工作。

在《路加》中,作者把耶穌的行程、施洗約翰和如何施洗的場景都刪掉了,取而代之的是群眾的出現,和具體的圣靈工作。

眾百姓都受了洗,耶穌也受了洗。正禱告的時候,天就開了,圣靈降臨在他身上,形狀仿佛鴿子;又有聲音從天上來,說:“你是我的愛子,我喜悅你。”*同①,p105-106。

這節經文沒有提及耶穌從哪里來,受誰的洗,也沒有記錄下耶穌與任何人的對話。初看上去是簡要的兩節經文。但是,通過對一些關鍵詞的分析,我們可以看到,這兩節經文所要表達的主題就是《路加》整卷的主題之一。“眾百姓都受了洗”中,“眾百姓”的希臘詞是“λα?ν”,指的是一大群人,許多的人。我們并不清楚這些人是否都是猶太人,或者還有外邦人,按照《路加》的主題,在這一大群人中,不僅僅只有猶太人,還應該有外邦人。作者為什么不提耶穌的旅程和施洗約翰,而一上來就提出“眾百姓”。這實際上是“L”資料的特點之一,它突出了耶穌救恩的普世性。眾百姓不只是說人多,而是指一種普世性。一方面,通過對群眾的描寫,突出耶穌的救恩臨到全人類;另一方也突出了耶穌降卑自己,與眾人一同受洗,耶穌與眾人是等同的。與眾人等同之后,他才開始他的救恩傳導之行。

受洗之后,緊接著的是圣靈的工作。在“同觀福音”中,只有《路加》提到“正禱告的時候”,這是因為“禱告”是傳達禱告者與上帝溝通的一個行為,而“禱告”需要圣靈的傳導,這便涉及圣靈的工作。隨后,“天開了,圣靈降臨在他身上,形狀仿佛鴿子”。“圣靈降臨在他身上”在其他兩部福音中有提及,但《馬可》和《馬太》中沒有記載。這段的描寫實際上突出了一個圣靈工作的真實性和可見性。圣靈的降臨意味著圣靈與耶穌合二為一,圣靈在他里面,充滿了他。圣靈成為本節經文的主角,這符合《路加》主題和“L”資料的特色。《路加》的作者用細節描寫來刻畫圣靈在受洗中的工作,圣靈一系列的特征,如“降臨”“形狀”“鴿子”等,都是為了突出無形圣靈的可視性,讓讀者相信圣靈有實際工作,可具體彰顯。有趣的是,在三部“同觀福音”中,關于耶穌受洗的事件都用到了“ε?δει”這個希臘字。這絕非偶然,“ε?δει”是“看”的意思,柏拉圖的理念“ε?δο?”(eidos愛多斯)就是這個“ε?δει”的變形。柏拉圖的“看(愛多斯)”指用心靈去看,并用理性去把握事物的本質,也就是事物的理念;人的肉眼是看不到這些理念的,且只會帶來感官上雜多、相對的觀念和謬誤。但是,在“同觀福音”中的“ε?δει”就是用人的肉眼去看無形圣靈的有型表達。也就是說,人的眼睛確確實實能看到無形的圣靈。福音書的作者想通過“ε?δει”來表達圣靈的真實性、可見性,甚至是可經歷的,這該字的使用不斷地增強了信眾對圣靈的理解,特別是在《路加》中。在最后:“又有聲音從天上來,說:‘你是我的愛子,我喜悅你。’”這是“同觀福音”中所共有的話語:一方面表明了耶穌的身份,另一方面也反映了“同觀福音”中對“Q”資料的運用和一些共同點。

六、《約翰》中的基督受洗

《約翰》與“同觀福音”有本質上的區別,他要突出的是耶穌來到這個世上其背后的救世原理、屬靈原則和神學上的重要性。因此,《約翰》中的耶穌不只是一個人,更是一個形而上的基督。《約翰》所使用的文本資料與“同觀福音”沒有相同之處,同時作者的寫作方式更是以一種神學上的闡明方式來揭示基督的道理。作者沒有在福音書中說明自己是誰,但他稱自己為“耶穌所愛的門徒”,指的就是門徒約翰。《約翰》的寫作時間,斯蒂芬認為是在公元后“90到100年之間。”[12]當時的環境是這樣的,在早初期教會發展的過程中,有許多教派。如何來分辨教派的正統與否,要看教派的創始人是否是耶穌的門徒或是否是與門徒有親密接觸的人。約翰他自己寫作“耶穌所愛的門徒”,一方面是為了確立自己使徒的身份;另一方面也是為了證明自己教派的正統性。《約翰》的主題是為了突出耶穌就是神的道,是《舊約》的真正解釋者,且更加注重耶穌的神性,說明耶穌道成肉身來到我們之中成為救主。

在耶穌受洗的事件里,《約翰》花了最長的篇幅和筆墨來寫。從三章二十二節到三十六節,都是在講述施洗約翰作為耶穌的見證。在這里,作者門徒約翰是站在第三人稱的角度來敘述施洗約翰的見證。他本人沒有參與到耶穌受洗的事情中,但借著施洗約翰的見證和言語來闡明其中的基督道理。有趣的是,在《約翰》中,作者沒有直接描寫施洗約翰是如何為耶穌施洗,也有沒寫到群眾,更沒有圣靈的具體工作,而只是大段對施洗約翰的講述。這里面大有文章,通過這些講述,作者約翰是想表達耶穌基督的本質。

約翰說:“若不是從天上賜的,人就不能得什么。我曾說、我不是基督、是奉差遣在他前面的、你們自己可以給我作見證。娶新婦的、就是新郎.新郎的朋友站著聽見新郎的聲音就甚喜樂.故此我這喜樂滿足了。他必興旺、我必衰微。從天上來的、是在萬有之上.從地上來的、是屬乎地、他所說的、也是屬乎地.從天上來的、是在萬有之上。他將所見所聞的見證出來、只是沒有人領受他的見證。那領受他見證的、就印上印、證明神是真的。神所差來的、就說神的話.因為神賜圣靈給他、是沒有限量的。父愛子、已將萬有交在他手里。信子的人有永生。不信子的人得不著永生(原文作不得見永生),神的震怒常在他身上。”*同①,p165。

施洗約翰這一大段的敘述是《約翰》中耶穌受洗的關鍵。作者不是用場景和特定的人物等來描寫受洗的事實,而是闡明基督的意義。在這里,施洗約翰將耶穌與人類之間的關系比作新郎與新娘的關系,并把自己比作新郎的朋友,這是基于見證的角度而說的話。在這段話中,大體的信息是:耶穌是神所差來的,施洗約翰做他的見證,神把所有的權力都給了耶穌,并且信他得到永生。那這些信息與耶穌的施洗有什么關系?在這段對話中,我們并沒有看到施洗的重要性。這里并不是要描寫耶穌受洗,而是受洗背后的意義,這些意義就是施洗約翰所說的這些,因為施洗之后,耶穌就要開始他的傳導旅行。作者把整個耶穌傳導旅行的意義和目的通過施洗約翰的口說了出來。同時,這段敘述也是為了回答耶穌是誰。顯然,這并不是從耶穌人子的角度去看他,而是從神兒子的角度來看耶穌。第一,作者描述了萬事萬物與耶穌的關系。耶穌在萬物之上。第二,圣靈與耶穌的關系。圣靈是神賜給耶穌的。第三,神與耶穌的關系,就是父與子的關系。第四,耶穌與信徒的關系。信則永生,不信則滅亡。這四種關系從其根本上確定了耶穌是誰,而且是從耶穌神性的角度來看待他的身份。這些因素在“同觀福音”中是缺少的,因為“同觀福音”由于構成他們文本資料的特點,并不注重耶穌神性的表達。而在《約翰》中,作者把他的目的定位在對耶穌神性的本質上,且通過對事件背后原則的闡明,加上基督形而上原理的認識,從而達到對耶穌基督的認識。施洗約翰的這段見證的不僅僅是事實,通過對事實的闡明,見證了施洗背后更深層次的形而上原則,也就是把耶穌看作是道成肉體的具體顯現。

最后,當我們用一般詮釋學方法去測試文本內在一致性的時候,我們可以發現施洗約翰對耶穌受洗的見證與《約翰》整本書卷的主題是一致的。《約翰》整本書卷的主題在開頭第一章一至十八節中已說明,耶穌道成肉身來到這個世界上,而施洗約翰的角色在《約翰》是通過他的施洗來為耶穌作見證,為了突出這位彌賽亞的真實身份和他神性的本質。作者實際上就是通過施洗約翰的見證來闡明自己的觀點,借他人之口來介紹耶穌。這段見證是“同觀福音”中所沒有的,我們也不知道這見證所使用的文本資料是什么,但作者所要表達的內容顯而易見。

七、總結

經過這些文本分析,我們可以看到,“四福音書”對耶穌受洗記載的不同受多種因素的影響,這些因素包括所使用的本文資料、歷史背景、作者的目的、面對的讀者等。對“同觀福音”來說,通過對文本資料的分析,我們可以把握并分析耶穌受洗的一些細節,同時也可以看到整個受洗事件的大概主題。但對《約翰》而言,對文本的分析在資料上有一定的局限性,因此我們需要通過對文本內容的理解來認識作者寫作的目的與主題。此外,一般詮釋學方法的特點是通過對特定文本的分析來達到對主題的理解,雖然這種從個別到整體的理解不一定有完全的正當性,但至少從不同程度上反映了文本的總體結構和作者的主要目的。當然,詮釋學的方法還在于測試文本之間內容的一致性和部分與整體之間主題表達的一致性,在“四福音書”中,部分與整體間的一致性很高,體現出一種不矛盾性和理解上的完全性把握,即作者能通過對部分文本的理解達到對文本整體的深刻洞悉。

對本文的分析并不是一次性的,更不是死的。通過讀者對文本的多次閱讀,并嘗試從不同的角度去理解,在詮釋學循環的閱讀經歷上可以對文本理解的深度層層加深,這些深度從某些方面來說,取決于讀者是如何找到整體與部分之間的相互詮釋。當讀者進入詮釋學循環的時候,文本的意義就自然而然地向讀者展現,因此,我們可以試著不斷接近文本,洞悉作者所想讓我們了解的信息,當然讀者也需要帶著自己的想象力來開拓文本世界。

[1][6][7][12]Stephen L.Harris.Understanding the Bible(Eight Edition)[M].New York:The Mc-Graw Hill Company Publisher,2009.333.355.333-395.382.

[2][3][9]C.S.Mann.The Anchor Bible:Mark A New Translation with Introduction and Commentary[M].New York:Doubleday,2003.200.200.244.

[4]Butterick,George ed.The Interpreter's Dictionary of the Bible[M].Nashville:Abington Press,1962.35.

[5]Coogan,Michael D.ed.The New Oxford Annotated Bible:New Revised Standard Version With The Apocrypha(Fully Revised Fourth Edition)[M].New York:Oxford University Press,2010.1743-1917.

[8]Joseph A. Fitzmyer,S.F.The Anchor Bible:The Gospel According to Luke I-IX[M].Garden City:Doubleday & Company,Inc. 1991.58.

[10]Marcus,Joel.The Anchor Bible[M].New York:Doubleday,1999.73.

[11]W.F. Albright,C.S. Mann.The Anchor Bible[M].Garden City:Doubleday & Company,Inc.1971.43.

【責任編輯:王 崇】

H059

A

1673-7725(2016)01-0139-09

2015-10-10

唐際威(1991-),男,上海人,主要從事比較哲學研究。