生而為人,我們都需要詩

紫荊

看到這個話題,記憶就回到遙遠的大學時代。那是個停電的黃昏,晚上沒課,同宿舍的四個人沒事干,睡覺又嫌早,有人提議各人搬凳子到陽臺,背詩去!晚風習習的陽臺上,面對著隱隱青山與如血殘陽,我們背《詩經》、《楚辭》,背“采蓮南塘秋”、“客從遠方來”,氣氛真是前所未有的好。這應該算是大學時代做過的最文藝的事。詩意的棲居,這個矯情得出水的詞第一次如此生動美妙起來。

所以,在剛聽到今年的諾獎得主是鮑勃·迪倫時,我相信很多和我一樣讀中文系的人,內心還是雀躍了一下的,即便我不夠了解他,也只是零星聽過幾首他的歌,他獲獎后才“惡補”了一些文章。但他以詩歌摘得諾獎,本身就是當今最權威主流的文學獎對詩歌這一形式的重視的體現。和去年以紀實文學獲獎的白俄羅斯作家一樣,“小眾”文學的獲獎更讓人興奮。

而詩歌,曾經是文學殿堂里最閃耀的明珠,先人前輩都留下了浩如煙海的佳作。在人類文明的早期,詩歌是各個國家、民族不約而同采用的文學形式,用以記載當時人們生活和情感的方方面面,這種重要性幾乎貫穿了人類歷史發展的全過程。原因不難理解,因為詩歌始終根植于對人類自身情感與終極命運的表達、關注、思考和研究,是我們這個物種在漫長的探秘人與自然、人與社會、人與自我三者關系過程中總結出的寶貴財富。

武俠里有句很有名的話叫“有人的地方就有恩怨,有恩怨的地方就有江湖,人就是江湖,你怎么走得出?”同樣,這句話用在詩歌上完全可以這樣說:有人的地方就有情感和表達的訴求,有情感和表達的訴求就有詩歌,人就是詩歌。詩人對自身情感或者人類共同命運有所感悟而有了表達的需求,借助于詩歌這一載體表情言志,就有后人會在某一時刻讀到詩歌時為與作者有同樣的情感心境而贊嘆感佩。大學時老師曾說過一切文學皆人學,筆者則認為還可以加上一句“一切關注自我情感及人類命運的文學,才是經典誕生的基礎”,足以經受時間和空間的考驗。

而關于詩歌更應該關注詩人自我還是他人與人類,應該抒情還是言志,應該唱贊歌還是揭露黑暗抨擊不公,筆者認為可以用一個詞來表達自己的態度:不拘一格。因為都是“套路”層次的爭議。從《詩經》里,我們能看到美好或哀怨的愛情婚姻,能看到當時的社會民俗,能看到同袍征戰沙場報效國家的情誼,林林總總,紛繁如百花齊放,本身就是先人為我們奠定的詩歌基調,為何要用過多人為的條條框框去束手束腳呢?即便是新詩革命中所提倡的廢除“文以載道”,其實真正廢除的并不是“詩言志”這種形式,而是要變“舊志”為“新志”,無非是在當時特定的時代背景下啟迪民智與傳播新思想的需要。好的詩歌,不在乎形式、內容和語言,而是對人心、人情、人性表達之真誠、真實和自然。

而另一方面,詩歌的式微似乎也是無需爭議的事實。此次迪倫的得獎,就目前來看,似乎并沒有造成以往年份諾獎同等的影響。當然,將詩歌的振興寄托在一次諾獎上本身也不現實。可喜的是,這種窘境也正在被改變。

幾年前,筆者曾經到過海子的故鄉參加海子的誕生紀念活動。在那個偏遠農村春日的陽光里,幾十名來自全國各地的海子詩歌愛好者站在海子的墓碑前,吟唱他的《九月》。一句“遠在遠方的風比遠方更遠”是對海子的追思,如今看來也像是對詩歌前途命運的追問。詩歌,這一根植于人類生產生活里的情感載體,何時才能被拂去誤解與清高,從天使重回人間呢?

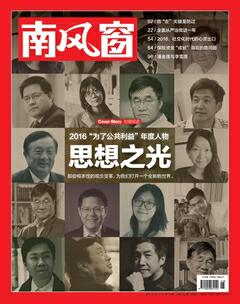

—評《南風窗》25期封面報道《重新發現詩與人》