創譯的本質與創譯在霍姆斯、圖里翻譯結構圖中的定位

褚凌云

摘要:創譯(transcreation)是創造性翻譯(creative translation)的術語整合,屬于翻譯的本土化,能夠滿足跨國公司快速、有效地進入本地市場的翻譯需求,但是目前創譯研究尚處在初級階段。因此,文章通過梳理國內外“創譯”翻譯方法的研究,旨在明確“創譯”的本質,找出其在霍姆斯、圖里翻譯結構圖中的定位。此研究必然推動“創譯”方法的發展,同時對翻譯實踐有一定的指導作用。

關鍵詞:創譯;本地化;編譯;改寫

隨著經濟全球化的發展,跨國企業爭奪東道區域的競爭也愈演愈烈。因此,跨國公司在向非本土市場推廣產品或服務時,其產品和服務必須滿足東道區域本土的社會、文化、經濟、法律需求。作為一種新興的語言服務,創譯(transcreation)所凸顯的文本再創造功能和文化適應能力使其成為跨國公司市場進入的有效途徑。在過去的五年中,創譯成為語言服務的新的“增長點”。目前創譯市場總量有限,但其發展前景和理論基礎的建設值得譯學界高度關注。

一、國內外研究述評

普遍認為創譯起源于20世紀80年代的電子游戲的翻譯。游戲開發者發現在推廣游戲的過程中單純的翻譯已經無法滿足產品融入本地市場的需求,游戲中復雜的故事和其中涉及的神話、歷史和流行文化在語言翻譯過程中不斷流失,因為這些因素在翻譯中具有不可譯性,通常的翻譯方法是將其省略。而這種做法,使得游戲面目全非,從而削減了游戲本身的吸引力。因此,為了使游戲產品本地化,譯者需要憑借自身的語言知識,同時發揮想象力和創造力,將原文中的不可譯因素融入本體文化,從而形成具有本地特色的譯文,取得了良好的效果。

創譯(那時稱為譯創,是創意和翻譯的結合)的研究發端于上世紀60年代的英國,當時主要用于廣告文案的翻譯。后來UPS Translation將譯創的概念演進為解決那些極富創意的語言的翻譯過程。

國內對于創譯的研究從深度和廣度上都遠超國外的同期研究。在非文學翻譯領域,創譯最初是以跨文化交際翻譯形式進行研究與實踐的。近幾年來,研究的范圍不斷拓寬,文學翻譯領域和非文學翻譯領域均有建樹,如劉曉萍(2015)著力研究詩歌翻譯中創譯的體現;王韻(2015)探討了游戲翻譯中創譯的文化保留與轉換。研究的深度也不斷增加,如,王向遠(2015)區分了移譯、釋譯和創譯的區別;黃德先、殷艷(2013)著重解決創譯的幾個基本理論問題如定義、源起、與翻譯的關系及其應用;而張草、呂樂(2015)則從譯者自由度的角度解讀創譯。同時創譯的研究也緊跟時代的步伐,如王傳英、盧蕊(2015)管窺經濟全球化背景下的創譯發展前景。這些研究都為創譯在我國的實踐和理論發展做出了一定的貢獻。但是這些研究并未解決創譯的最基本的理論問題,學界對于創譯的定義仍然莫衷一是,對于創譯在霍姆斯、圖里的翻譯結構圖里的定位則是無人問津,所以有必要對創譯進行更加深入的理論研究。

二、創譯的本質

(一) 創譯還是譯創

Transcreation 有不同譯法,如“創造翻譯”“翻創”“轉造”“創譯”“譯創”“超越性創造”“再次創造”等。雖然這些術語的翻譯本身沒有錯誤,而且也從各自的角度反映出創譯(transcreation)的特點,但是術語的不統一會掣肘該領域的發展,因此有必要討論并最終確定transcreation的中文說法。

目前,翻譯學界transcreation普遍使用的兩種提法是:“創譯”和“譯創”。二者側重點不同。“譯創”更加突出譯文的創造性,其主要依據是巴西的“食人”主義翻譯理論。該理論認為,翻譯就是創造性翻譯及譯創( translating is transcreating) ,“譯創”本質上就是語言的再創造,翻譯一個詩人,首先要吃掉他/她,即吃透他/她的作品,從原文中汲取力量和營養,產生譯文。這個譯文就不再被視作原文的附屬品,而是一個原創作品,通過汲取原語文化的精髓,為目標語文化注入新鮮的血液。

“創譯”強調“譯”是相對于“翻譯”提出的。傳統的翻譯觀強調源語和目標語信息的語義“對等”。要想實現對等,意義的對應必須優先于風格的對應,也就是說語言意義的對等是翻譯中的首要問題。傳統翻譯理論對語義對等的強調正體現在“翻”一字上,即符號之間對等的翻轉。

“創譯”不僅體現了譯文的創造性和譯者的自由度;同時“創譯”的提法與“翻譯”相對,能夠讓讀者聯想到二者的差異。漢弗萊(Louise Humphrey)對“創譯”的定義是在不失去文化影響的前提下,擺脫對原文的依賴,依據目的語語言、文化的要求,對詞語、創新力的概念和觀點的再創造,實質上就是要求用不同的詞語表達相同的觀點。“譯創”概念從內涵和外延上都不如“創譯”豐富,因此“創譯”無論從實踐上還是理論上都更能代表transcreation所表達的意義。

(二)翻譯觀還是翻譯方法

創譯是一種翻譯實踐。為了促使廣告文本和營銷文本能夠在所推廣區域產生于廣告原文和營銷原文一樣的影響,就必須要讓文本內容在所推廣區域的本土市場產生共鳴,為此譯者可以直接對原文進行改寫以及編譯。因此創譯的本質之一是翻譯實踐,但因為在創譯的過程中,譯者需要改寫、編譯、重組等,所以創譯也是在翻譯基礎上的一種再創作。對于譯者而言,創譯需要了解客戶本土的文化特點、民族習慣、生活習慣、市場需求、潛在客戶群等因素。創譯不可能是對原文信息的簡單語言處理,而是根據目標市場需求制作出和原語市場等效、合適的版本。那些具有創意的文字游戲、詩歌、隱喻等,具有不可譯性,語義層面的翻譯無法精確傳達出原文的意義和意境,只有在翻譯的基礎上再創作,也就是采取創譯,重新制作文案,使其讀起來就像新的創作。所以創譯是在翻譯實踐基礎上的再創作。

創譯是一種跨文化實踐。尼達達沃魯( Malathi Nidadavolu,2007) 認為跨文化翻譯即創譯。語言是文化的基石——沒有語言,就沒有文化;從另一個方面看,語言又受文化的影響,反映文化。要把一種的語言變成另一種語言,除了語言的對等轉換外,還需要轉換原文的文化特質。因而成功的譯創需要是基于對當地環境、當地習俗、當地商業行為的透徹把握,以及對當地市場或國家的法律細節的了解,在充分考慮原文和譯文語境中的差異下,對原文進行跨文化的調試。

因而,“創譯”的本質并非翻譯的理論,而是跨文化實踐和翻譯實踐的綜合,是一種方法論。

三、創譯在霍姆斯、圖里的翻譯結構圖中的定位

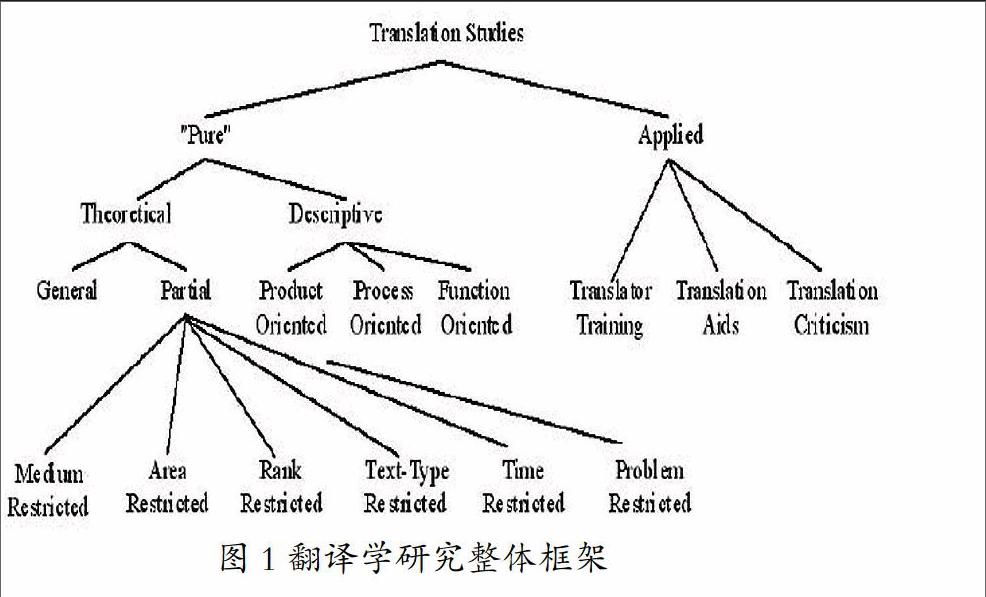

霍姆斯(Holmes,1988)在《翻譯學的名與實》中提出了翻譯學研究的整體框架,圖里根據霍姆斯的論述,將該框架以圖示的形式展示出來,如圖1所示。

“創譯”的本質是翻譯實踐和跨文化實踐的整合,因此創譯應屬于翻譯結構圖中應用翻譯學的二級分支。根據霍姆斯的描述,應用翻譯學分支下包括譯員培訓、翻譯輔助、翻譯批評。但隨著大數據時代的到來,應用翻譯學分支發展迅猛,霍姆斯的描述已經無法涵蓋該領域的新發展和新趨勢。因此,芒迪(Jeremy Munday,2014)對應用翻譯學進一步拓展,詳細描述了應用翻譯學分支下的3個模塊。譯員培訓包括教學法、測試機巧、課程設置;翻譯輔助包括信息技術應用、詞典、語法、專家顧問;翻譯批評包括修訂、編輯、評論和譯本評價。

“創譯”是一種翻譯方法,在霍姆斯、圖里的翻譯結構圖中和芒迪的描述中都為提及翻譯方法在結構圖中的定位。但詳細研究下不難發現,在譯員培訓模塊中課程設置部分包含翻譯技巧和翻譯策略。目前,在很多的翻譯課堂和譯員培訓機構中,翻譯技巧的講解是主要的課程內容。因此,“創譯”作為翻譯方法可以歸屬課程設置模塊。

但是,“創譯”的文本和“創譯”的效果不能歸屬為課程設置模塊。在霍姆斯、圖里的結構圖中,理論翻譯研究占據了主要位置,其中描述翻譯學研究是個不容忽視的分支。描述翻譯學包括產品導向研究、功能導向研究和過程導向研究。產品導向研究考察現成的翻譯作品,可以對單一原文單一譯文文本進行描述或分析。功能導向研究是譯文在目標語文化中的功能,重點在語境而非文本。“創譯”的文本不同于傳統的翻譯作品,需要對其原文文本和譯文文本分別進行描述和分析,因此“創譯”的文本應歸屬于產品導向研究。“創譯”工作的目的是幫助跨國公司爭奪東道區域的市場,提高產品或服務的準入率和競爭力,因此“創譯”重譯文的功能,注重譯文在目標語市場的影響和效果。基于這一點,“創譯”也可歸入功能導向的研究。

四、結語

我國作為迅速崛起的發展中大國,創譯市場前景總體向好。但國內對創譯的研究稍顯不足同時創意工作者除完備的知識體系和語言駕馭能力外,還要把握消費心理和消費習慣的能力、把握產品市場定位的能力以及常年的實踐經驗,此類人才在社會嚴重供給不足,因此“創譯”教學應該成為翻譯教學的新方向。