城市應急管理協同治理問題研究

◎ 唐桂娟

城市應急管理協同治理問題研究

◎ 唐桂娟

目前,城市中應急管理的核心問題在于跨部門間如何協同治理,共同應對城市中頻發的各類突發事件。在回顧應急管理協同治理的相關研究后,以2014年12月31日發生在上海市的“12·31”外灘陳毅廣場擁擠踩踏事件為案例,對事件整個過程協作網絡結構進行分析,識別協作網絡中包括政府部門、商業部門和社會組織在內的主要行動者,挖掘應急協作網絡的結構特征,并結合我國應急管理組織體系特點進行分析。

應急協同網絡 政府部門 商業部門 非營利組織 擁擠踩踏事件

一、研究背景

城市作為人口、經濟文化的高度聚集區,區域性的潛在矛盾日益凸顯。近年來,突發事件頻度、深度和廣度的持續增加,已遠超出單一治理主體的能力范圍[1]。從國際應急管理的發展趨勢來看,在新的形勢下,應急管理急需橫向和縱向的協作,包括地方政府各部門之間、不同層級政府部門之間、政府與其他主體之間的協同治理,以實現突發事件的共防、共治和風險分擔。美國政府在2005年的卡特里娜颶風(Hurricane Katrina)災害中,由于《1988年羅伯特·斯塔福災害救濟和緊急援助法案(或稱斯塔福法案)》(《Robert Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act of 1988》)所明確的總統災難聲明的程序在現實中的時滯,以及聯邦政府與州政府的管制界限,使得救災中聯邦、州和地方政府之間無法及時有效開展合作,致使新奧爾良損失慘重[2]。

學界對于應急管理協同治理(Collaborative Governance in Emergency Manage-ment)的研究是隨著治理理論的日趨完善而發展起來的。協同治理在應急管理領域的應用最明顯的體現就是西方應急管理體系對“跨部門協作”和“多元治理”理念的推崇,強調突發事件的日益復雜急需加強跨地區、跨部門的協同治理,構建應急管理協同網絡,通過資源共享、信息共享、知識共享達到對應急管理的全覆蓋;同時重視系統的多元協同特征,認為應急管理的主體不僅僅是政府,還應該有意識地讓更多的非政府組織、企業、個人等通過有序的途徑參與到突發事件應對的各個環節,充分發揮各個主體的優勢,為政府分擔、降低行政成本。Louise K.Comfort、Naim Kapucu(2006)[3]的研究表明突發事件的應對需要跨域多部門的協同,并以復雜適應系統為視角分析了各組織間在交換必要的信息和配套基礎設施方面的協同關系;Gloria Simo、Angela L.Bies(2007)[4]的研究表明跨部門協同在巨災應對中能夠創造巨大的公共價值,彌補單一部門應對的缺陷,同時非政府組織發揮了重要的作用;Qian Hu、Claire Connolly Knox、Naim Kapucu(2014)[5]描述了美國在應急管理中經歷的由中央集權到協同治理的過程,梳理了美國在“9·11”恐怖襲擊之后所建立起來的應急管理協同治理的制度框架,并以此檢視在2013年波士頓馬拉松爆炸事件中跨部門協作的有效性。國內學者結合我國的國情對應急管理問題展開相應的研究。林鴻潮(2015)[6]以昆山“8·2”爆炸事故為例,闡明橫向的府際關系在跨域突發事件應急管理中的重要性,指出在應急響應中需要明確權責,完善區域協作機制,在恢復重建中,需建立自愿、雙向、互惠的區域援助制度;康偉、陳茜、陳波(2014)[7]以“4·20”雅安地震為例,研究了政府與非政府組織的合作網絡在有效應對公共危機中的重要意義,并指出合作網絡中需要常設權威的危機應對核心機構,負責協調組織間關系并設計靈活的激勵制度,網絡中非政府組織之間應當加強實質有效合作;郭雪松、朱正威(2011)[8]針對中國轉型期的社會特點,構建了跨域危機治理網絡分析模型,并對網絡中不同組織產生的信息、資源整合的“碎片化”環節識別、整理以及跨域危機整體治理實現對策問題進行了探討。

綜上,目前學術界和實踐領域,已經充分認識到城市應急管理中協同治理的重要性與緊迫性,并且也開展了一系列有價值的研究。本文以發生在上海市的“12·31”外灘陳毅廣場擁擠踩踏事件為例,對應對擁擠踩踏事件整個過程協作網絡結構進行測度,具體結合我國應急管理組織體系特點,提出了治理網絡分析方法及解決對策,并就其應用前景等問題進行了探討。

二、“12·31”外灘陳毅廣場擁擠踩踏事件簡述

(一)事件源起

2011年起,上海黃浦區政府、上海市旅游局和上海廣播電視臺連續三年在外灘風景區舉辦新年倒計時活動。鑒于在安全等方面存在一定的不可控因素,黃浦區政府經與上海市旅游局、上海廣播電視臺協商,于2014年11月13日向市政府請示,新年倒計時活動暫停在外灘風景區舉行,將另擇地點舉行,活動現場觀眾將控制在3000人左右,主辦單位是黃浦區政府和上海廣播電視臺。對此,市政府同意暫停在外灘風景區舉辦新年倒計時活動,并就另擇地點舉辦的活動,明確要求“誰主辦、誰負責”,堅決落實屬地管轄,切實把責任落到實處。

2014年12月9日黃浦區政府第76次常務會議決定,2015年新年倒計時活動在外灘源舉行,具體由黃浦區旅游局承辦。同時,要求區有關部門落實活動的各項保障措施。12月26日,黃浦公安分局作出大型群眾性活動安全許可決定書,同意區旅游局舉辦新年倒計時活動的申請。12月30日上午9時30分,黃浦區新聞辦召開新聞發布會,由黃浦區旅游局對外發布了新年倒計時活動信息。由于跨年活動地點的變更,外灘風景區并未采取交通管制,陳毅廣場附近交通便捷,距離軌道交通2號線、10號線南京東路站約580米,是外灘風景區人員流量最大、密度最高的區域。

(二)事件發生與處置

由于新年倒計時活動更改信息宣傳不到位,大量市民游客認為外灘風景區仍會舉辦新年倒計時活動。2014年12月31日20時起,外灘風景區人員進多出少,大量市民游客涌向外灘觀景平臺,呈現人員逐步聚集態勢。據綜合監測顯示事發當晚外灘風景區的人員流量,20時至21時約12萬人,21時至22時約16萬人,22時至23時約24萬人,23時至事件發生時約31萬人。23時35分,上海市黃浦區外灘陳毅廣場東南角通往黃浦江觀景平臺的人行通道階梯底部有人失衡跌倒,繼而引發多人摔倒、疊壓,致使擁擠踩踏事件發生。許多市民游客自發用身體圍成人墻,辟出一條寬約三米的救護通道。現場市民游客中的醫生、護士都自發加入了搶救工作,對有生命體征的受傷人員進行緊急搶救。

事件發生后,習近平總書記、李克強總理等中央領導同志分別作出重要批示,要求上海市全力以赴救治傷員,做好各項善后工作,抓緊調查事件原因,深刻吸取事件教訓,及時準確向社會發布信息。上海市在市委市政府的組織下全力展開緊急救援,23時49分起,先后有19輛救護車抵達陳毅廣場,第一時間開展現場救治和傷員轉運。上海市公安局及黃浦公安分局迅速開辟應急通道,調集警用、公交及其他社會車輛,將受傷市民游客就近送至4家上海三甲醫院,確保有優秀的醫療隊伍和醫療設備提供高水平的專業急救,同時上海市衛生計生委集中調配全市的優質醫療資源搶救傷員。市委、市政府主要領導迅速趕赴現場指揮應急處置工作,連夜召開緊急會議,統一指導善后工作。決定成立醫療救治、善后處置等專項工作組和聯合調查組。2015年1月1日上午,上海市委市政府召開緊急會議,全面部署各項善后工作和全市安全防范工作。在統籌全市醫療資源全力以赴救治傷員的同時,公安、安監、衛計委、監察局等部門立即組成事件聯合調查組,依法依規、嚴格認真細致開展調查工作;相關的善后處置、信息發布工作也分別展開。

面對突如其來的災難事件,一些商業組織、非政府組織力量在第一時間集結。包括中國平安保險、中國人壽保險、新華保險、安邦保險和泰康人壽等保險公司中國人壽上海市分公司第一時間成立工作小組,啟動重大突發事件應急預案,安排理賠和調查人員到達現場、醫院核查事故情況,了解死傷名單,對此次事故中出險的客戶第一時間開啟綠色通道,主動提供理賠等服務。

三、“12·31”事件中應急協同狀況分析

(一)應急協同中組織的參與情況

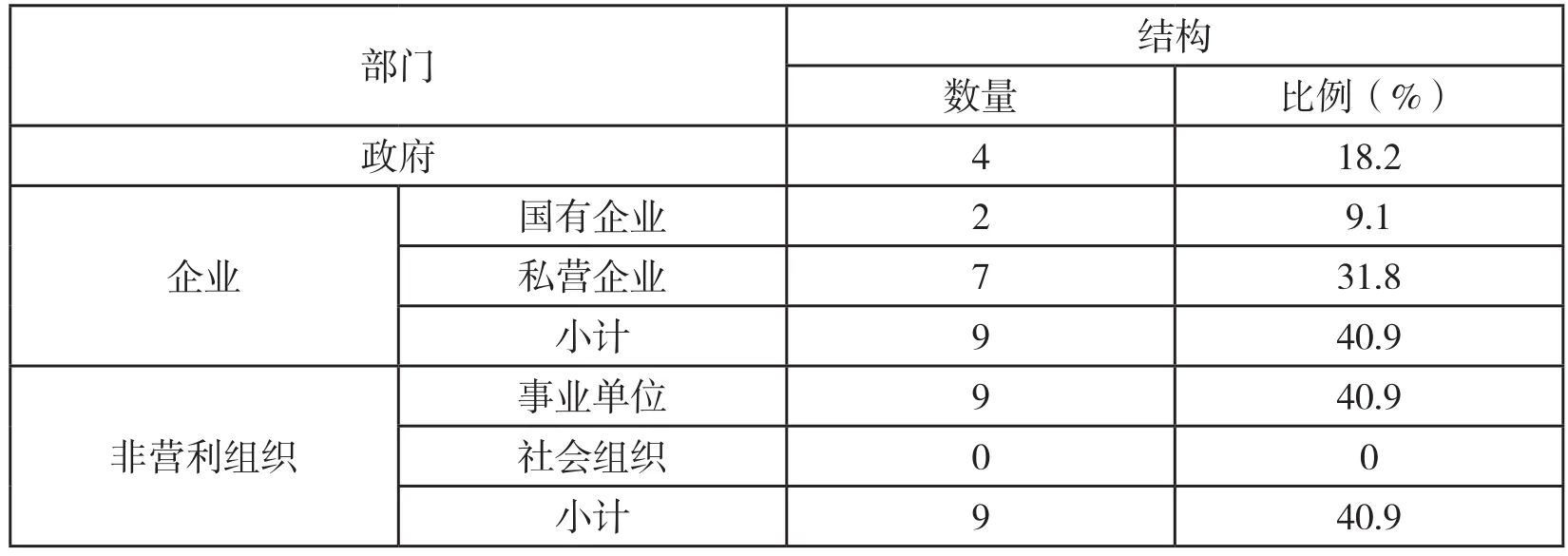

從網絡中行動者的數量上看,“12·31”應急協作網絡由66個節點組成,從結構上看,政府、企業和非營利組織分別占37.9%、25.8%和36.3%,分布較為均勻,政府和非營利組織的數量相當,并且與企業相比差異并不突出(見表1)。表面上看,“12·31”應急協同網絡中的參與主體符合應急管理中“多元主體倫”的特征,即政府并非萬能,多元化的社會主體可以彌補政府缺陷,需要政府部門、商業部門和非營利組織等主體之間形成伙伴關系,在法律框架下,協調地參與到應急管理的全過程中。但表1中,對網絡中企業和非營利組織的分解可以看出,參與的17家企業中有5家國有企業(上海市巴士公交有限公司和四大國有控股保險公司),參與的24家非營利組織中有17家為事業單位(14家公立醫療機構和3家公立大學)。如果將國有企業和事業單位也列入公共部門,那么公共部門的比例高達74.2%。

由此,從組織參與的情況來看,“12·31”應急協同網絡中政府部門、企業和非營利組織都有參與,但仍然以公共部門主導,尤其以政府部門的比例最高,鑒于公共部門行政權威性和資源優勢,已成為應急協作網絡的絕對主體和核心力量。

表1 “12·31”應急協同網絡構成結構

(二)協同網絡中組織間的協作狀況

基于筆者對于應急協同網絡中各個部門間相互協作的頻次測量,該網絡中的主要行動者包括22個部門,分別是黃浦區公安分局、120醫療急救中心、瑞金醫院、長征醫院、上海市第一人民醫院、黃浦區中心醫院、華山醫院、中山醫院、仁濟醫院、上海市九院、上海市六院、上海市衛生計生委、上海市保監局、中國平安、新華保險、中國人壽、安邦保險、泰康人壽、長生人壽、安盛天平、友邦保險、人保財險。

其中政府部門占18.2%,企業占40.9%,非營利組織占40.9%,但同樣將國有企業和事業單位歸入公共部門后,主要行動者的結構比例發生變化,公共部門的比例占68.2%,私人企業占31.8%,社會組織在主要行動者中所占的比例為0(見表2)。并且該協同網絡中對于資源控制力最強的四個部門包括上海市衛生計生委、上海市公安局、黃浦區公安分局、上海市委市政府均為政府部門,凸顯出協同網絡中政府部門由于行政權威和資源優勢的絕對主導地位。

表2 “12·31”應急協同網絡核心-邊緣測量結構

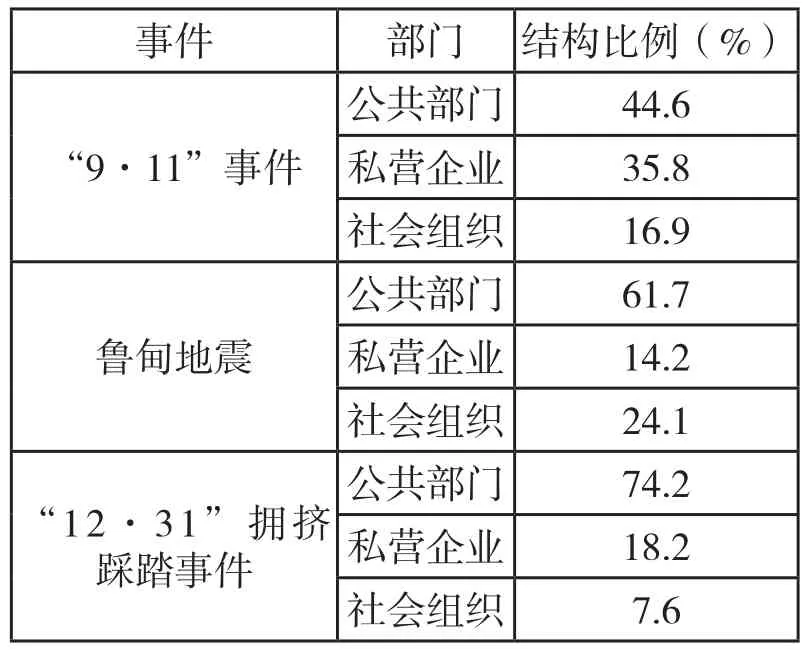

以上,從組織的參與和協作兩個方面來看,“12·31”應急協同網絡中公共部門占有絕對的主導地位。這一結論與聯邦制情境下社會安全事件應急協作網絡以及我國自然災害應急協同網絡的研究發現皆存在差異。與Louise K Comfort(2002)[9]對2001年“9·11”事件應急協同網絡和張海波、尹銘磊(2016)[10]對2014年魯甸地震應急協作網絡構成的研究進行對比(見表3),中國制度情境下的兩個案例,應急協同中皆以公共部門主導,比例明顯高于“9·11”事件中公共部門的比例。但與魯甸地震應急協同網絡的構成相比,“12·31”事件中的社會組織在參與和協同中都明顯弱于魯甸地震中的社會組織。

表3 三個案例協同網絡結構比例

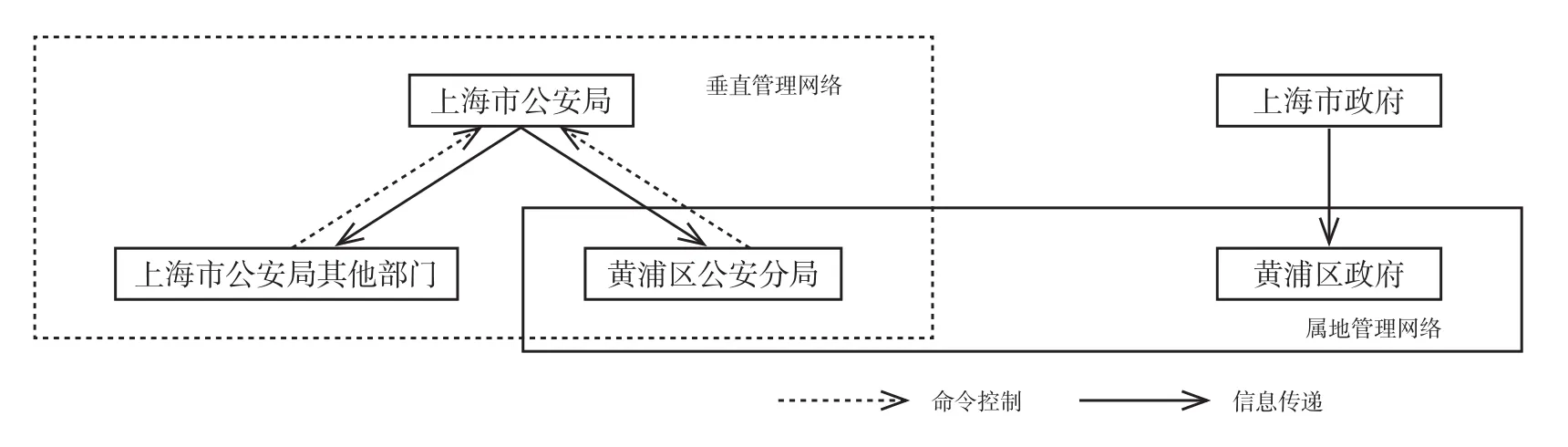

(三)應急協同網絡中“跨部門”協作受到限制

應急協同網絡中的“跨部門”是指跨越政府、企業和社會組織的邊界,強調“超越部門邊界”,消除管理運行中的“碎片化”。“12·31”應急協同網中有66個節點,243對節點間存在聯系,其中政府部門間的聯系所占比重最大為109對,協同的形式多為命令控制(Command and Control)型;政府部門與企業間的聯系為28對,政府部門與非營利組織間的聯系為23對。企業與非營利組織間的聯系為12對。從網絡中節點間聯系的數量可以看出,政府主導下的應急協作網絡中,以政府部門間的協作為主要的協作方式,而網絡中的“跨部門”協作受到限制。

圖1 人流量監測階段協作結構示意圖

應急管理中“跨部門”協同的倡導是在近年來西方合作治理理論和跨部門合作等概念的影響下發展起來,需要建設性地跨越政府、企業和社會組織的邊界,動員各個部門的力量,共同有效應對突發事件。在西方,政府、企業和公民社會的邊界比較清晰,因此跨部門的協作比較容易跨越政府、企業和社會組織的邊界共同解決問題。而中國的跨部門關系相對比較復雜,路徑依賴導致的長期存在于政府與企業、社會組織之間的縱向等級關系決定了社會發展中的政府、企業和社會組織的關系模式。目前中國政府與企業、社會組織的邊界模糊,政府部門與企業和社會組織間明顯不平衡的權利關系導致企業和社會組織相對于政府處于弱勢地位,因此應急協作中往往表現出政府部門對企業和社會組織的“擠出效應”,使得企業和社會組織在應急協作網絡中很難真正發揮效用。

四、對策分析

(一)增強應急管理主體的多元參與性

長久以來,我國應急管理中的“舉國體制”使得政府作為應急管理最重要的主體,表現出政府主導性。在歷次重大自然災害的應急響應和災后重建中,政府主導型的應急管理體制充分表現出應急響應迅速、災后重建高效的特點。然而,由于政府資源在人力、財力和物力等方面都極為有限,為滿足突發事件中各類群體的眾多異質性需求,仍然需要商業部門、非營利組織為代表的市場和社會力量的補充,才能在突發事件的事前、事中和事后充分調集各方資源,共同分擔風險,同時也有助于降低政府的行政成本。因此,在城市應急管理中,政府部門應該多方扶持、動員市場和社會的力量,形成城市中多元參與的應急管理體系。

(二)增強應急管理協同體系組織間的互信

積極的互信關系,是應急管理組織間開展友好協作的關鍵因素。如果協同網絡中,各個組織之間彼此高度對立,那么應急協同網絡的建立將無從談起。增強應急管理協同網絡中組織間的互信,可以從以下兩個方面著手:第一,增強應急協同網絡中組織間平等對話、協商溝通的機制,平等是組織間互信的基礎,溝通是互信產生的平臺;第二,制度化增強組織間互信,通過設立規則對參與組織的權利、責任、工作范圍予以明確,建立定期信息通報制度,增進相互間的了解。

參考文獻:

[1]Kapucu N, Hu Q.Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks [J].American Review of Public Administration, 2014(10): 1-19.

[2]唐桂娟.美國應急管理全社區模式:策略、路徑與經驗[J].學術交流,2015(4):64-69.

[3]Comfort LK, Kapucu N.Inter-organizational Coordination in Extreme Events: The World Trade Center Attack, September 11, 2001 [J].Natural Hazards, 2006(2):309-327.

[4]Simo G, Bies AL.The Role of Nonprofits in Disaster Response: An Expanded Model of Cross-Sector Collaboration [J].Public Administration Review, 2007, 67(2):125-142.

[5]Kapucu N.Planning for Disasters and Responding to Catastrophes: Error of the Third Type in Disaster Policy and Planning [J].International Journal of Public Policy, 2008, 3(5/6):313-327.

[6]林鴻潮.公共應急管理中的橫向府際關系探析[J].中國行政管理,2015(1):39-43.

[7]康偉,陳茜,陳波.基于SNA的政府與非政府組織在公共危機應對中的合作網絡研究——以“4·20”雅安地震為例[J].中國軟科學,2014(05).

[8]郭雪松,朱正威.跨域危機整體性治理中的組織協調問題研究——基于組織間網絡視角[J].公共管理學報.2011(04).

[9]Comfort Louise K.Rethinking Security:Organizational Fragility in Extreme Events[J].Public Administration Review,2002,62(Supplements1):98-107.

[10]張海波,尹銘磊.應急響應中的突生組織網絡——“魯甸地震”案例研究[J].公共管理學報,2016(02).

(責任編輯:陳丁力)

Research on Collaborative Governance in Urban Emergency Management

Tang Guijuan

At present, the core issue of urban emergency management lies in how to coordinate inters departmental governance, and jointly deal with all kinds of unexpected events in the city.This paper reviews the related research in the emergency management of collaborative governance, analyzes the stampede at Chen Yi square of the Bund of Shanghai happened on December 31, 2014, studies the whole process of the collaborative network structure, identifies the main actors including government departments, business departments and social organizations, and points out the features of emergency cooperation network combining with China’s national emergency management system.

emergency collaborative network; government; business department; non-profit organization; stampede

C916

10.3969/j.issn.1674-7178.2016.06.007

唐桂娟,博士,上海財經大學公共經濟與管理學院講師,研究方向為公共管理、災害風險管理。

國家自然科學基金青年基金項目“中國城市的地方政府治理對公共服務提供機制的影響研究”(編號:71503157);上海市優秀青年教師科研專項基金“上海市災害風險認知影響因素研究”(編號:SCD11009);上海財經大學公共管理一級學科博士點培育項目。

——關注自然資源管理