跳格子俱樂部

2017-12-11 18:47:58林敏琪

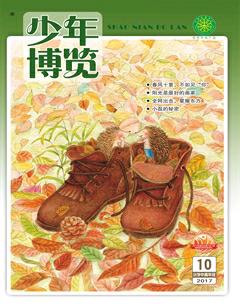

少年博覽·小學高年級 2017年10期

關鍵詞:生長

林敏琪

每年此時,正是家鄉板栗成熟的季節。

媽媽知道我愛吃,特意買了許多放在客廳的茶幾上。可還沒等我吃完,一只只又肥又白的“小家伙”從果盆中探出小腦袋來,有的似乎在舒展筋骨;有的來回爬動,像是在尋找自己失散的好友;有的干脆順著茶幾往下爬,可一不留神,嘰里咕嚕滾到了地面……

我和媽媽在廚房清理板栗時,又冒出了兩只白白胖胖的板粟蟲,媽媽立即把它們挑了出來。離開了“窩”的它們,漫無目的地在地面上爬來爬去。我好奇地盯著這兩個“小家伙”,用小手指逗逗它們,它們立刻蜷縮成一團。這滑溜溜、圓滾滾的“小家伙”,怎么會生長在那密不透風、堅硬無比、完好無損的板栗中呢?我百思不得其解……

回到書房,打開電腦,敲擊鍵盤,我認真地上網查找答案。噢!原來這些“小家伙”是板栗象甲的幼蟲。板栗在開花授粉后形成栗苞,成蟲交尾后就會咬開栗苞把卵產在里面。栗苞是板栗最幼嫩的時期,果皮還未形成,果實外表較嫩,容易被咬開。在之后的生長過程中,果皮自動愈合,所以也就沒有痕跡了。就這樣,我們的象甲小寶寶住進去啦!

你知道為什么“小家伙”們不會被憋死嗎?雖然板粟看上去很硬,可是水份足,在環境溫度適宜的情況下,“小家伙”在板粟里面是可以呼吸的,所以不會被憋死,很有意思吧!

(指導老師:王萍)endprint

猜你喜歡

祝您健康·文摘版(2024年6期)2024-07-26 00:00:00

小讀者(2021年2期)2021-03-29 05:03:48

少兒美術(2020年3期)2020-12-06 07:32:54

現代裝飾(2020年11期)2020-11-27 01:47:48

中學生天地(A版)(2020年3期)2020-04-10 10:57:45

故事作文·高年級(2020年3期)2020-03-17 09:24:33

瘋狂英語·新悅讀(2019年11期)2019-12-18 05:14:16

華人時刊(2019年13期)2019-11-17 14:59:54

NBA特刊(2018年21期)2018-11-24 02:48:04

文苑(2018年22期)2018-11-19 02:54:14

- 少年博覽·小學高年級的其它文章

- 小磊的秘密

- 快劍屠龍記

- 風舞九天

- 春風十里,不如見“你”

- 你身邊的“她”和“他”

- 大貓逗你玩