經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境污染與公眾環(huán)保行為

——基于中國(guó)CGSS2013數(shù)據(jù)的多層分析

王玉君 韓冬臨

?

經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境污染與公眾環(huán)保行為

——基于中國(guó)CGSS2013數(shù)據(jù)的多層分析

王玉君 韓冬臨

基于2013年中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查的數(shù)據(jù),圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染對(duì)公眾環(huán)保行為的影響的分析發(fā)現(xiàn),中國(guó)公眾的環(huán)保行為需要區(qū)分為私人領(lǐng)域和公共領(lǐng)域兩個(gè)維度,兩者的影響因素存在差別。在個(gè)人層面,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的收入和教育變量,以及個(gè)人環(huán)保知識(shí)和環(huán)境污染感知變量都對(duì)個(gè)人的環(huán)境保護(hù)行為有正面影響;在宏觀層面,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染交織作用對(duì)公眾環(huán)保行為產(chǎn)生影響。經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)個(gè)人環(huán)保行為有促進(jìn)作用,而環(huán)境污染變量對(duì)個(gè)人環(huán)保行為的影響則受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的調(diào)節(jié)。

環(huán)保行為;經(jīng)濟(jì)發(fā)展;環(huán)境污染;多層模型

中國(guó)被認(rèn)為是目前世界上污染最嚴(yán)重的國(guó)家之一,其“全球環(huán)境績(jī)效指數(shù)”(EPI)排名從2006年的94名(共133個(gè)國(guó)家)降到2014年的118名(共178個(gè)國(guó)家),低于同等收入國(guó)家的平均水平。[1]面對(duì)嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,黨和政府高度重視,提出了推進(jìn)生態(tài)文明,建設(shè)美麗中國(guó)的口號(hào)。然而,解決環(huán)境污染問(wèn)題,不僅要靠政府的行政力量,更需要民眾廣泛而有效的參與。因此,對(duì)中國(guó)公眾環(huán)保行為進(jìn)行研究具有重大意義。

不僅如此,研究中國(guó)公眾環(huán)保行為也有深刻的理論意義。一方面,在理論層面,現(xiàn)有的公眾環(huán)境保護(hù)運(yùn)動(dòng)的研究對(duì)環(huán)保運(yùn)動(dòng)的興起和變化發(fā)展存在諸多爭(zhēng)議。[2]另一方面,現(xiàn)有對(duì)公眾環(huán)保行為的研究主要基于跨國(guó)數(shù)據(jù)或者國(guó)別的數(shù)據(jù),針對(duì)中國(guó)公眾的研究還非常有限,并且多集中于環(huán)保意識(shí)上[3],而對(duì)公眾個(gè)人環(huán)保行為的研究則相對(duì)薄弱。另外,以往的研究主要關(guān)注微觀層面因素,或只是控制宏觀因素,而忽視了宏觀因素,特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和客觀環(huán)境污染如何交織作用對(duì)個(gè)人環(huán)保行為產(chǎn)生影響。因此,從宏觀因素入手分析中國(guó)公眾環(huán)境保護(hù)行為的實(shí)證研究,不僅可以了解中國(guó)公眾環(huán)保行為的影響因素,還可以在理論層面對(duì)現(xiàn)有公眾環(huán)保行為進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)以厘清相關(guān)爭(zhēng)論。斯特恩(P.C.Stern)就曾指出,在環(huán)境觀念和行為的調(diào)查研究上發(fā)展中國(guó)家還需要進(jìn)一步的開(kāi)展和深化。[4]

公眾的環(huán)保行為是多元和復(fù)雜的。較早的研究將環(huán)保行為和態(tài)度相提并論。[5]然而,社會(huì)心理學(xué)家認(rèn)為,個(gè)人的態(tài)度、意圖和行為之間存在明顯區(qū)別,三者之間還存在距離,如哈里斯(P.G.Harris)的研究發(fā)現(xiàn),中國(guó)人更傾向于表達(dá)保護(hù)環(huán)境的意愿,但在實(shí)際行動(dòng)上往往畏葸不前。[6]

對(duì)環(huán)保行為也存在不同的區(qū)分:斯特恩最先區(qū)分了三種類(lèi)型:(1)激進(jìn)環(huán)境行為,比如踴躍地參與社會(huì)運(yùn)動(dòng)等;(2)公共領(lǐng)域中的非激進(jìn)環(huán)境行為,如為環(huán)境問(wèn)題簽署請(qǐng)?jiān)笗?shū),參加游行等;(3)私人領(lǐng)域中的環(huán)保行為,如綠色消費(fèi)、節(jié)能住宅等。[7]后來(lái)不少學(xué)者合并前兩項(xiàng)行為,進(jìn)一步將其劃分為私人和公共環(huán)保行為兩個(gè)維度。[8]此外,還有其他幾種分類(lèi)方式,如廷德?tīng)枺―.B.Tindall)提出的環(huán)境激進(jìn)行為和環(huán)境友好行為分類(lèi)[9],道爾頓(R.J.Dalton)的政治性行為和保護(hù)性行為分類(lèi)[10]。不同的分類(lèi)方法,導(dǎo)致關(guān)于環(huán)境行為一般模式的研究結(jié)論也不盡相同。[11]本研究將借鑒亨特(L.M.Hunter)等人[12]的分類(lèi)方法,分析公共環(huán)保行為和私人環(huán)保行為在中國(guó)的現(xiàn)狀。

本研究主要關(guān)注宏觀層面的因素如何影響公眾環(huán)保行為,試圖從理論上厘清經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境衰退對(duì)于環(huán)保行為的影響,在經(jīng)驗(yàn)層面上分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染如何交織作用于個(gè)人環(huán)保行為。研究將運(yùn)用多層分析方法,檢驗(yàn)各種宏觀和微觀的因素,特別是與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染有關(guān)的變量,對(duì)環(huán)保行為的影響。

一、環(huán)保行為研究的文獻(xiàn)回顧與假設(shè)

(一)宏觀層面影響因素

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的繁榮/富裕假說(shuō)

繁榮或富裕假說(shuō)[13]認(rèn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)促進(jìn)公眾的環(huán)境意識(shí)和環(huán)保行為。該觀點(diǎn)認(rèn)為,一方面,環(huán)境的質(zhì)量不僅是公共產(chǎn)品,同時(shí)也是收入增長(zhǎng)后人群的要求[14],因此,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)致公眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量的要求提高。另一方面,只有個(gè)人財(cái)富增加,才能使預(yù)算約束上移,從而使得為改善環(huán)境質(zhì)量而投放更多資源成為可能。總之,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,公眾變得更加富裕,改善環(huán)境質(zhì)量的需求和能力也會(huì)隨之上升。因此,繁榮假說(shuō)認(rèn)為:一個(gè)社會(huì)的財(cái)富與其公眾對(duì)環(huán)境的關(guān)注程度和環(huán)保行為成正相關(guān)關(guān)系。

相關(guān)研究對(duì)此也提供了支持性證據(jù)。例如,經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公眾的環(huán)保行為無(wú)論是在政治性活動(dòng)或是保護(hù)性行為間都存在明顯的關(guān)系。[15]另外,對(duì)環(huán)保組織的研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展與一個(gè)國(guó)家的環(huán)保組織發(fā)展水平之間存在強(qiáng)相關(guān)關(guān)系。[16]

然而,對(duì)繁榮假說(shuō)的質(zhì)疑也一直存在。有學(xué)者認(rèn)為,環(huán)保意識(shí)和環(huán)保行為已經(jīng)成為全球性現(xiàn)象,并不受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響。[17]直接的證據(jù)就是,發(fā)展中國(guó)家的公眾與發(fā)達(dá)國(guó)家的公眾一樣,也有很高的環(huán)保意識(shí)。如蓋洛普1992年全球健康調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,從平均水平來(lái)看,貧窮國(guó)家的民眾比發(fā)達(dá)國(guó)家的民眾更關(guān)心以及支持解決環(huán)境問(wèn)題。[18]甚至1995—1998年的“世界價(jià)值觀調(diào)查”顯示,富裕國(guó)家的民眾比貧窮國(guó)家的人更抵制參與綠色消費(fèi)和環(huán)保運(yùn)動(dòng)。[19]因此,學(xué)者們認(rèn)為對(duì)國(guó)家繁榮和公眾環(huán)保行為之間存在強(qiáng)正相關(guān)關(guān)系的結(jié)論要保持一定的警惕性。[20]

2.環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)假說(shuō)

環(huán)境污染與公眾的環(huán)境意識(shí)和環(huán)保行為存在正相關(guān)的關(guān)系。其邏輯非常簡(jiǎn)單:環(huán)境污染嚴(yán)重,導(dǎo)致公眾環(huán)保意識(shí)覺(jué)醒,從而采用各種環(huán)保行為來(lái)保護(hù)環(huán)境。英格爾哈特(R.Inglehart)對(duì)世界價(jià)值觀調(diào)查跨國(guó)數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn),在污染相對(duì)嚴(yán)重的國(guó)家,民眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的支持表現(xiàn)得更為強(qiáng)烈[21],其他跨國(guó)調(diào)查也得出類(lèi)似的結(jié)論[22]。

環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)的假說(shuō)也部分地得到了實(shí)證的支持,即環(huán)境污染嚴(yán)重地區(qū)的公眾往往具有較高的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和行動(dòng),如美國(guó),俄羅斯、土耳其和捷克。然而,之后的研究顯示了更復(fù)雜的關(guān)系:一方面,ISSP2000年數(shù)據(jù)表明,環(huán)境質(zhì)量(基于環(huán)境可持續(xù)發(fā)展指數(shù)ESI指標(biāo))會(huì)對(duì)公眾的公共環(huán)保活動(dòng)產(chǎn)生影響。[23]另一方面,同樣基于ISSP數(shù)據(jù)(1993年和2000年),弗蘭岑(A.Franzen)和邁耶(R.Meyer)發(fā)現(xiàn),環(huán)境質(zhì)量并不會(huì)對(duì)個(gè)人的環(huán)境觀念產(chǎn)生影響。[24]而道爾頓基于世界價(jià)值觀調(diào)查1999—2002年數(shù)據(jù)進(jìn)行的研究發(fā)現(xiàn),環(huán)境污染狀況在預(yù)測(cè)國(guó)家環(huán)保組織成員發(fā)展水平上作用有限。[25]總之,在國(guó)家層面上,環(huán)境污染與公眾環(huán)保行為的關(guān)系并沒(méi)有一致的結(jié)論。

有學(xué)者指出,環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)的假說(shuō)必須考慮公眾的感知,即只有當(dāng)公眾感知到當(dāng)?shù)匚廴镜膰?yán)重程度時(shí)才能夠激發(fā)其環(huán)境保護(hù)行為。[26]現(xiàn)實(shí)的情況是,許多污染物往往難以被公眾直接感知,因此也難以對(duì)其行為產(chǎn)生影響。或者,公眾感知的污染受到一系列其他因素的影響,與真實(shí)的污染不一致。[27]其結(jié)果是真實(shí)環(huán)境污染程度的變化同公眾與環(huán)境有關(guān)的態(tài)度和行為并不一致。以空氣污染為例,美國(guó)20世紀(jì)60年代以后空氣質(zhì)量有了顯著的改善,但是公眾對(duì)環(huán)境污染的擔(dān)心卻不斷上升。[28]

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境污染的復(fù)雜關(guān)系

經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)影響環(huán)境污染水平。實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),人均國(guó)民收入和環(huán)境污染之間存在倒U型關(guān)系,即存在“環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線”關(guān)系。[29]該理論認(rèn)為,隨著人均收入的增加,一個(gè)國(guó)家的污染水平將會(huì)先增加而后減少。其機(jī)制是,由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致的個(gè)人和政府的收入提高,從而能夠負(fù)擔(dān)起環(huán)境保護(hù)的開(kāi)支。然而,對(duì)中國(guó)是否存在“環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線”一直有爭(zhēng)議。虞依娜和陳麗麗對(duì)該曲線的國(guó)內(nèi)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了文本分析,發(fā)現(xiàn)關(guān)于工業(yè)“三廢”的實(shí)證研究中,倒U型曲線的研究結(jié)論大約占了35%,而關(guān)于三廢和其他環(huán)境指標(biāo)的實(shí)證研究中,倒U型曲線占大部分。[30]此外,還有倒N型等曲線的研究發(fā)現(xiàn)。基于省級(jí)面板數(shù)據(jù)的分析顯示,廢氣和二氧化硫的排放量數(shù)據(jù)均與“環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線”吻合,呈現(xiàn)為倒U型曲線關(guān)系,而煙粉塵的曲線不符合。[31]顯然,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染的關(guān)系更加復(fù)雜。

鑒于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染的復(fù)雜關(guān)系,我們認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染不僅會(huì)獨(dú)立地對(duì)公眾環(huán)境保護(hù)行為產(chǎn)生影響,而且會(huì)相互作用交織影響環(huán)境保護(hù)行為,但以往研究往往忽略了兩者之間的復(fù)雜關(guān)系可能對(duì)個(gè)人環(huán)保行為產(chǎn)生的影響。基于以上對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境污染和環(huán)保行為的文獻(xiàn)回顧,我們假設(shè):在宏觀層面上,地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和環(huán)境污染都與公眾的環(huán)保行為,無(wú)論是公共領(lǐng)域還是私人領(lǐng)域的環(huán)保行為,呈現(xiàn)相關(guān)關(guān)系。而且,地方環(huán)境污染和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在交互作用,共同對(duì)公眾公共領(lǐng)域和私人領(lǐng)域的環(huán)保行為參與產(chǎn)生影響。

(二)個(gè)體層面影響因素

在個(gè)體層面,收入、教育、環(huán)境知識(shí)都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提高了個(gè)人的收入和教育水平,進(jìn)一步提升了個(gè)人的環(huán)境知識(shí)水平,并且使個(gè)人的價(jià)值觀發(fā)生了變化。因此,分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染對(duì)個(gè)人環(huán)保行為的影響,必須同時(shí)分析個(gè)人收入、教育、環(huán)境知識(shí)和后物質(zhì)主義價(jià)值觀的影響,進(jìn)而做出假設(shè)。

(1)收入。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)個(gè)人收入水平的提高。哈德勒(M.Hadler)和哈勒(M.Haller)的研究發(fā)現(xiàn),家庭收入與私人環(huán)保行為正相關(guān),而與公共環(huán)保行為負(fù)相關(guān)。[32]在加拿大,收入對(duì)保護(hù)性環(huán)境行為影響顯著,但對(duì)激進(jìn)性環(huán)境行為影響不明顯。[33]在中國(guó),以CGSS2003年數(shù)據(jù)為樣本分析收入和民眾的環(huán)保觀念得到不一致的結(jié)果。[34]

(2)教育。教育對(duì)環(huán)保行為的影響具有疊加效應(yīng)。一方面,教育承載著價(jià)值觀的社會(huì)化功能,提升人們的環(huán)保意識(shí),從而使人們積極投入到環(huán)保行動(dòng)中。另一方面,擁有更高教育程度的個(gè)體往往有更高的收入,而高收入群體往往更關(guān)心環(huán)境問(wèn)題。實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),在美國(guó)甚至全球范圍內(nèi),教育都是預(yù)測(cè)各種環(huán)保行為的顯著指標(biāo)。[35]在埃及,教育與公共行為、激進(jìn)運(yùn)動(dòng)顯著相關(guān),而對(duì)私人行為影響不明顯。[36]相反,在加拿大,教育對(duì)保護(hù)性環(huán)境行為有顯著的影響,但與環(huán)境激進(jìn)主義相關(guān)性則不明顯。[37]之前對(duì)中國(guó)的數(shù)據(jù)分析也發(fā)現(xiàn)基本一致的結(jié)果。基于CGSS2003年的數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn),教育顯然是最重要的預(yù)測(cè)中國(guó)民眾環(huán)境關(guān)切的因素,并與民眾環(huán)境關(guān)切高度相關(guān)。[38]

(3)環(huán)境知識(shí)。環(huán)境知識(shí)包括關(guān)于自然環(huán)境及其主要生態(tài)系統(tǒng)的普遍性知識(shí)、概念和關(guān)系。從政治參與的角度看,個(gè)人如果沒(méi)有具備相應(yīng)的信息與知識(shí),就沒(méi)有辦法參與到各種公共活動(dòng),特別是公共抗?fàn)幹腥ァ39]以往研究發(fā)現(xiàn),環(huán)境問(wèn)題的認(rèn)知對(duì)公共行為有著積極的影響,而在私人行為上的影響則不明顯。[40]

前文我們討論了宏觀層面環(huán)境污染對(duì)公眾環(huán)保行為的影響,但在個(gè)體層面,個(gè)人只有感知到這些污染的存在,才會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響。因此,根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染的關(guān)系,本文假設(shè):在個(gè)體層面,個(gè)人的環(huán)境污染感知、環(huán)境知識(shí)、教育和收入水平都與公眾的環(huán)保行為相關(guān)。*后物質(zhì)主義價(jià)值觀也會(huì)影響環(huán)境行為,但很難得到驗(yàn)證,在中國(guó)也未獲得實(shí)證數(shù)據(jù)的支持,參見(jiàn)洪大用、盧春天:《公眾環(huán)境關(guān)心的多層分析——基于中國(guó)CGSS2003的數(shù)據(jù)應(yīng)用》,載《社會(huì)學(xué)研究》,2011(6)。此外,2013年CGSS調(diào)查問(wèn)卷中沒(méi)有直接測(cè)量后物質(zhì)主義價(jià)值觀,所以本文并未考慮其對(duì)環(huán)保行為的影響。

二、研究設(shè)計(jì)

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源

本研究采用的微觀數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)調(diào)查與數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)實(shí)施的2013年中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CGSS2013)。該調(diào)查采取四級(jí)分層抽樣方案,調(diào)查對(duì)象為中國(guó)大陸18歲及其以上的成年人;CGSS2013的樣本量為11 438人,去除相應(yīng)信息缺失的觀測(cè)值,得到的有效樣本為10 178人。本文還使用了被訪者所在區(qū)縣2013年的宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境污染指標(biāo),其數(shù)據(jù)來(lái)源于2014年《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》。*雖然我們使用了《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》的資料,但樣本中包括全部城鄉(xiāng)居民。一是因?yàn)殡S著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的梯度轉(zhuǎn)移,我國(guó)工業(yè)污染源在相對(duì)集中于城市的基礎(chǔ)上加速向廣大農(nóng)村擴(kuò)散、轉(zhuǎn)移。如2010年《中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》指出的,城市污染向農(nóng)村轉(zhuǎn)移有加速趨勢(shì)。另外,只包括城市樣本的模型結(jié)果結(jié)論不變。

(二)變量

1.因變量

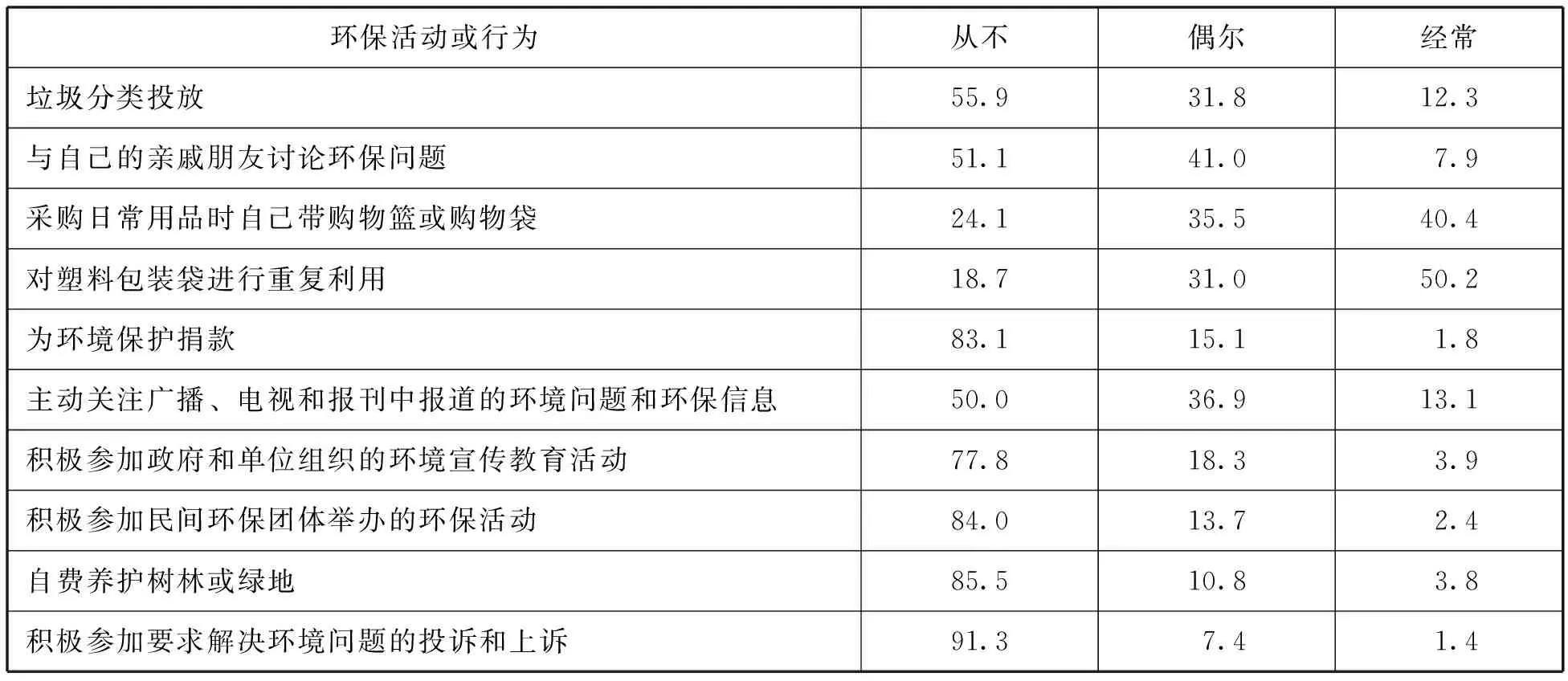

本文的因變量是公眾個(gè)人的環(huán)保行為。2013年CGSS通過(guò)10道題對(duì)公眾的環(huán)保行為進(jìn)行了測(cè)量(見(jiàn)表1)。首先,我們對(duì)這10個(gè)問(wèn)題進(jìn)行探索性因子分析,發(fā)現(xiàn)它們具有兩個(gè)不同的環(huán)境行為組成部分:第一部分(1~4項(xiàng)和第6項(xiàng))顯示在同一個(gè)維度,根據(jù)之前研究和選項(xiàng)內(nèi)容,我們將其定義為私人環(huán)保行為因子,包括垃圾分類(lèi)投放和對(duì)塑料包裝袋進(jìn)行重復(fù)利用等;第二部分(第5項(xiàng)和7~10項(xiàng))在另一維度上,我們將之定義為公共領(lǐng)域環(huán)保行為因子,包括從為環(huán)境保護(hù)捐款到要求解決環(huán)境問(wèn)題的投訴、上訴等。此測(cè)量與之前的研究[41]一致。我們考察了這兩個(gè)因子測(cè)量的信度,發(fā)現(xiàn)其克隆巴赫系數(shù)分別為0.669和0.748,所以可以對(duì)這些選項(xiàng)進(jìn)行累加分析。參考哈德勒和哈勒[42]的研究,我們對(duì)環(huán)保行為測(cè)量分類(lèi)進(jìn)行了指數(shù)化處理。*以私人環(huán)保行為指數(shù)為例:首先,將每一項(xiàng)值累加并且除以5,得到均值X,然后進(jìn)行百分化處理(X-1)×(100/2),最后得到0~100的私人環(huán)保行為指數(shù)。0代表最低程度的私人環(huán)保行為,而100代表最高程度的行為。公共環(huán)保行為也進(jìn)行同樣處理。

表1 公眾環(huán)境保護(hù)行為統(tǒng)計(jì) 單位:%

2.自變量

(1)宏觀層面

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。前面的討論表明了財(cái)富對(duì)個(gè)人環(huán)境行為的重要性,為了評(píng)估當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響,本文采用2013年各縣級(jí)轄區(qū)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的衡量指標(biāo)。

環(huán)境質(zhì)量。本文選取了三個(gè)宏觀層面的環(huán)境污染指標(biāo)變量,用以表現(xiàn)不同地區(qū)居民所面臨的客觀性環(huán)境壓力。它們分別是:工業(yè)二氧化硫排放量、工業(yè)煙粉塵排放量和工業(yè)廢水排放量,反映了空氣污染和水質(zhì)污染狀況,數(shù)值越高意味著環(huán)境質(zhì)量越差。

(2)微觀層面

本文采用的基本模型包括個(gè)人的收入、教育、對(duì)環(huán)境污染的感知、環(huán)境知識(shí)、性別、年齡、就業(yè)狀況、城鄉(xiāng)地域和中共黨員。自變量中,收入的數(shù)據(jù)來(lái)源于問(wèn)卷中關(guān)于2012年個(gè)人總收入的問(wèn)題,因其存在嚴(yán)重右偏,我們?cè)诮r(shí),將收入從低到高分成五分位組。教育采用線性測(cè)量方法,測(cè)量其接受學(xué)校教育的總年數(shù)。

環(huán)境知識(shí)采用一系列對(duì)環(huán)境問(wèn)題認(rèn)知的指標(biāo)*這些題目包括:(1)汽車(chē)尾氣對(duì)人體健康不會(huì)造成威脅;(2)過(guò)量使用化肥農(nóng)藥會(huì)導(dǎo)致環(huán)境破壞;(3)含磷洗衣粉的使用不會(huì)造成水污染;(4)含氟冰箱的氟排放會(huì)成為破壞大氣臭氧層的因素;(5)酸雨的產(chǎn)生與燒煤沒(méi)有關(guān)系;(6)物種之間相互依存,一個(gè)物種的消失會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng);(7)空氣質(zhì)量報(bào)告中,三級(jí)空氣質(zhì)量意味著比一級(jí)空氣質(zhì)量好;(8)單一品種的樹(shù)林更容易導(dǎo)致病蟲(chóng)害;(9)水體污染報(bào)告中,Ⅴ(5)類(lèi)水質(zhì)意味著要比Ⅰ(1)類(lèi)水質(zhì)好;(10)大氣中二氧化碳成分的增加會(huì)成為氣候變暖的因素。,如果受訪者回答正確計(jì)1分,回答錯(cuò)誤計(jì)0分,然后將每個(gè)指標(biāo)的分值累加,從而獲得環(huán)境知識(shí)的分值(0~10),高分值意味著受訪者具有更高的環(huán)境知識(shí)水平。其克隆巴赫系數(shù)為0.821,表明環(huán)境知識(shí)是一個(gè)可靠指標(biāo)。

個(gè)人層面的環(huán)境污染變量采用受訪者對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染程度的感知測(cè)量。根據(jù)受訪者對(duì)所在地區(qū)空氣、水、噪音、工業(yè)垃圾、生活垃圾和食品污染等6種污染感知的嚴(yán)重程度賦值,參考之前因變量的指數(shù)化處理方法進(jìn)行處理,結(jié)果為0~100的環(huán)境污染感知指數(shù)。其克隆巴赫系數(shù)為0.847,表明環(huán)境污染感知指數(shù)是一個(gè)可靠指標(biāo)。

此外,本文還控制了年齡、性別、調(diào)查時(shí)居住地、就業(yè)狀態(tài)和政黨歸屬等變量。

(三)模型與分析策略

考慮到CGSS調(diào)查多階段抽樣設(shè)計(jì)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)嵌套結(jié)構(gòu),同時(shí)更是為了探討區(qū)縣宏觀經(jīng)濟(jì)特征和環(huán)境狀況對(duì)個(gè)體環(huán)境保護(hù)行為的影響,本文采用分層線性模型中的隨機(jī)截距模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。我們分別對(duì)公眾私人領(lǐng)域和公共領(lǐng)域的環(huán)保行為進(jìn)行建模。以私人環(huán)保行為為例,步驟如下:首先,我們估計(jì)不包括任何解釋變量的零模型,將環(huán)保行為的差異來(lái)源分解為區(qū)縣內(nèi)部和區(qū)縣之間的方差,在考察其組內(nèi)相關(guān)系數(shù)顯著不為0的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步在基準(zhǔn)模型中加入個(gè)人層面的解釋變量。隨后,我們分批納入?yún)^(qū)縣層面的宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量與環(huán)境變量:GDP模型在基準(zhǔn)模型基礎(chǔ)上加入?yún)^(qū)縣人均GDP指標(biāo)。由于3個(gè)宏觀環(huán)境污染變量之間存在高度相關(guān)關(guān)系*如工業(yè)二氧化硫排放量與工業(yè)廢水排放量以及與工業(yè)煙粉塵排放量的相關(guān)系數(shù)分別為0.58和0.68。,為避免多重共線性問(wèn)題,我們?cè)贕DP模型基礎(chǔ)上分別加入一個(gè)環(huán)境污染指標(biāo),單獨(dú)考察區(qū)縣層面的工業(yè)二氧化硫排放量、工業(yè)廢水排放量和工業(yè)煙粉塵排放量對(duì)私人環(huán)保行為的影響。最后,為了探討經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境污染兩者如何交織作用對(duì)公眾環(huán)保行為產(chǎn)生影響,我們進(jìn)一步加入兩者的交互項(xiàng),形成最終的交互模型。為了防止交互項(xiàng)和原始變量的多重共線性,我們對(duì)區(qū)縣層面的經(jīng)濟(jì)變量和環(huán)境污染指標(biāo)進(jìn)行了中心化處理。

三、分析與結(jié)果

(一)描述性統(tǒng)計(jì)

表2展示了描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果。私人環(huán)保行為指數(shù)均值為42.32,而公共環(huán)保行為指數(shù)均值為9.15,前者遠(yuǎn)高于后者。這一結(jié)果與之前基于2003年CGSS數(shù)據(jù)的研究[43]類(lèi)似。與2003年的CGSS數(shù)據(jù)對(duì)比,私人的環(huán)保行為明顯提升,例如,“經(jīng)常”“采購(gòu)日常用品時(shí)自己帶購(gòu)物袋”的比例從22.7%上升為40.4%。相反,公共的環(huán)保行為卻有下降的趨勢(shì),“從不”“關(guān)注環(huán)境問(wèn)題和環(huán)保信息”的比例從23%上升為50%。特別是,公眾抗?fàn)幮缘墓箔h(huán)保行為有小幅下降,“從不”“參加要求解決環(huán)境問(wèn)題的投訴和上訴”從82.3%變?yōu)?1.3%。

總體上看,中國(guó)的環(huán)保行為與國(guó)際環(huán)保行為的發(fā)展趨勢(shì)基本一致,即私人環(huán)保行為不斷上升,而公共環(huán)保行為不斷下降。根據(jù)道爾頓的研究,世界范圍內(nèi)的政治類(lèi)環(huán)保行為不斷減少,而保護(hù)性的環(huán)保行為不斷增加。[44]例如,1993至2010年,在參與調(diào)查的8個(gè)成熟的民主國(guó)家中,經(jīng)常進(jìn)行垃圾分類(lèi)回收的比例從62%上升為83%;而“經(jīng)常”簽署抗議信的比例從33%降到20%,給環(huán)保組織捐款的比例從28%降到15%。

表2同時(shí)顯示,大部分的受訪者年收入并不高,平均為2.39萬(wàn)元人民幣。受訪者的教育程度較低,平均為8.73年,低于高中畢業(yè)水平。受訪者的平均年齡約為49歲,環(huán)境污染的感知指數(shù)為42.57,而環(huán)境知識(shí)的平均分為4.70。縣級(jí)轄區(qū)的人均GDP平均值為7.52萬(wàn)元,工業(yè)二氧化硫、工業(yè)廢水和工業(yè)煙粉塵的排放量平均值分別為8.396萬(wàn)噸、1.242億噸和4.237萬(wàn)噸,這些污染排放對(duì)環(huán)境保護(hù)造成了巨大的壓力。

表2 個(gè)體層次變量和區(qū)縣統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)

(二)分層模型結(jié)果

1.私人環(huán)保行為的分層模型結(jié)果

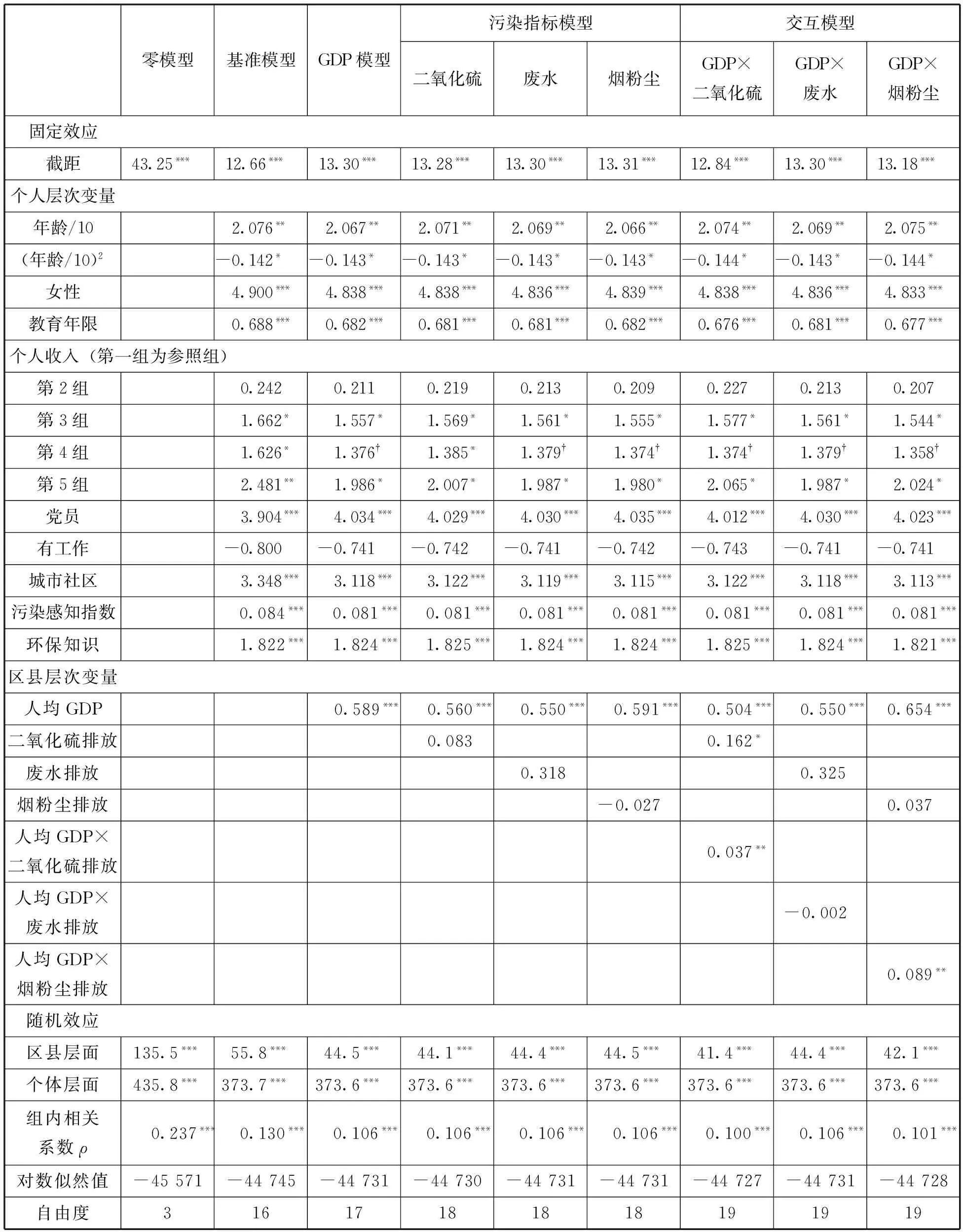

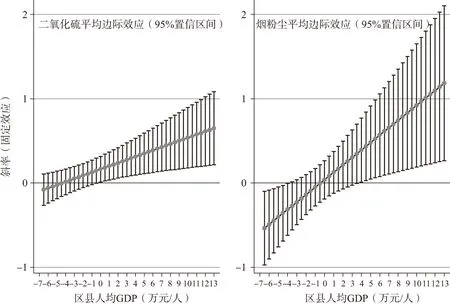

表3展示了影響公眾私人環(huán)保行為的多個(gè)模型。我們先對(duì)這些模型做簡(jiǎn)要說(shuō)明,然后以最終的交互模型來(lái)解釋結(jié)果。零模型,亦即隨機(jī)效應(yīng)的單因素方差分析模型,其組內(nèi)相關(guān)系數(shù)結(jié)果(ρ=0.237,p<0.001)表明,在不考慮任何解釋變量的情況下,被訪者私人環(huán)保行為的差異中約有23.7%是來(lái)自區(qū)縣之間的差異。這說(shuō)明我們?cè)谘芯克饺谁h(huán)保行為時(shí)不能忽視群組現(xiàn)象,不能忽略區(qū)縣層次上的差異,亦即說(shuō)明了采用分層模型的必要性。相比零模型,在加入個(gè)體層次變量后的基準(zhǔn)模型中,個(gè)人層面和區(qū)縣層面的方差分別減少到373.7和55.8,表明個(gè)體層次變量也能解釋私人環(huán)保行為在區(qū)縣之間的差異,這也正是格里森(J.Gelissen)提出的復(fù)合效應(yīng)[45]。加入?yún)^(qū)縣人均GDP變量后,其效應(yīng)顯著,表明其對(duì)私人環(huán)保行為確實(shí)有促進(jìn)作用,符合繁榮/富裕假說(shuō);同時(shí),區(qū)縣層面的方差進(jìn)一步降低為44.5。污染指標(biāo)模型中,三個(gè)分別加入的客觀環(huán)境污染指標(biāo),對(duì)私人環(huán)保行為沒(méi)有統(tǒng)計(jì)上顯著的影響(區(qū)縣層面方差幾乎未變),似乎否定了環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)假說(shuō)。但進(jìn)一步考察人均GDP變量與環(huán)境污染指標(biāo)的交互作用對(duì)私人環(huán)保行為的影響,我們發(fā)現(xiàn),除了工業(yè)廢水排放量與區(qū)縣人均GDP的交互作用不顯著,工業(yè)二氧化硫及工業(yè)煙粉塵排放量分別與人均GDP的交互項(xiàng)效應(yīng)顯著。為更好理解經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和環(huán)境污染如何交織地對(duì)私人環(huán)保行為產(chǎn)生影響,我們分別作了不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上二氧化硫和煙粉塵排放環(huán)境指標(biāo)對(duì)公眾私人環(huán)保行為的平均邊際效應(yīng)和斜率展示。

下面我們以最終二氧化硫與人均GDP的交互模型為例來(lái)具體解釋。

首先,在個(gè)人層面上,我們發(fā)現(xiàn),與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染有關(guān)的變量,如教育、收入、環(huán)保知識(shí)和環(huán)境污染感知指數(shù),對(duì)公眾私人環(huán)保行為都具有顯著性效應(yīng)(見(jiàn)表3)。與以往研究一致,我們發(fā)現(xiàn),受教育年限越長(zhǎng),其私人環(huán)保行為指數(shù)越高,如本科畢業(yè)生(16年)比小學(xué)畢業(yè)生(6年)私人環(huán)保行為指數(shù)高出約6.76。相對(duì)于最低收入五分位組,中等收入及以上分組均有更多的私人環(huán)保行為,個(gè)人財(cái)富與公眾的私人環(huán)保行為正相關(guān)。被訪者每多答對(duì)一道環(huán)保知識(shí)題,其私人環(huán)保行為指數(shù)增加1.825點(diǎn)。另外,被訪者所感知到的環(huán)境污染指數(shù)確實(shí)促使其有更多的私人環(huán)保行為,即如果他們所感知的環(huán)境污染越嚴(yán)重,比如感知到的環(huán)境污染指數(shù)增加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差分值(26.68),其私人環(huán)保行為指數(shù)增加約2.16點(diǎn),這也證實(shí)了環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)假說(shuō)。

控制變量中,個(gè)人年齡變量與私人環(huán)保行為呈現(xiàn)出倒U型曲線關(guān)系(其年齡的系數(shù)為正,而平方項(xiàng)系數(shù)為負(fù))。隨著年齡的增長(zhǎng),私人環(huán)保行為指數(shù)增加,并在約72歲時(shí)達(dá)到最高值,隨后私人環(huán)保行為指數(shù)降低。更年長(zhǎng)者如72歲以上人士,因體力因素,私人領(lǐng)域的環(huán)保行為會(huì)有所下降。而其他研究發(fā)現(xiàn)的線性關(guān)系可能與其數(shù)據(jù)中的年齡分布有關(guān),如其樣本中未含拐點(diǎn),則會(huì)呈現(xiàn)曲線關(guān)系中的直線部分。本樣本中,年齡超過(guò)72歲的被訪者約為8%。*我們另外將年齡進(jìn)行分組(24歲及以下、25~34、35~44、45~54、55~65、65~74、75~84、85歲及以上)進(jìn)行建模,發(fā)現(xiàn)相對(duì)于參照組24歲及以下的年輕人,一直到74歲組,年齡組與私人環(huán)保行為呈線性增長(zhǎng)關(guān)系。但年長(zhǎng)者(85歲及以上)可能因身體因素,與參照組一樣,在私人環(huán)保行為指數(shù)上未有統(tǒng)計(jì)上顯著的差異。而女性相對(duì)于男性,其私人環(huán)保行為指數(shù)更高,在控制其他變量時(shí),高出約5個(gè)點(diǎn)。相對(duì)于非黨員,黨員私人環(huán)保行為指數(shù)略高出4個(gè)點(diǎn)。居住在城市社區(qū)比居住在農(nóng)村社區(qū)的私人環(huán)保行為指數(shù)更高。是否有工作對(duì)私人環(huán)保行為沒(méi)有顯著影響。

表3 私人環(huán)保行為影響因素的多層線性模型

其次,在區(qū)縣層面上,區(qū)縣人均GDP與工業(yè)二氧化硫排放存在交互作用(β=0.038,p<0.01),在解釋兩者對(duì)公眾私人環(huán)保行為的影響時(shí)需要結(jié)合兩者的交互項(xiàng)。人均GDP指標(biāo)在考慮交互作用后對(duì)私人環(huán)保行為仍有積極影響(見(jiàn)表3)。而原先在未考慮交互項(xiàng)的污染指標(biāo)模型中,二氧化硫排放量的效應(yīng)不顯著,但在最終交互模型中,在區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平達(dá)到一定程度之后(此時(shí)經(jīng)過(guò)中心化處理的區(qū)縣人均GDP超過(guò)均值0),二氧化硫排放對(duì)公眾私人環(huán)保行為產(chǎn)生積極影響,并且這種積極效應(yīng)會(huì)隨著人均GDP的增長(zhǎng)而增加(見(jiàn)圖1和圖2)。顯然,人均GDP在二氧化硫排放對(duì)公眾私人環(huán)保行為的影響中具有調(diào)節(jié)作用。圖1展示了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)二氧化硫排放指標(biāo)效應(yīng)的調(diào)節(jié)作用。在區(qū)縣人均GDP較低(如取最小值)時(shí),二氧化硫排放對(duì)公眾私人環(huán)保行為的影響為負(fù),但統(tǒng)計(jì)上并不顯著。隨著區(qū)縣人均GDP的增長(zhǎng),二氧化硫排放對(duì)公眾私人環(huán)保行為轉(zhuǎn)為正面影響,并且效應(yīng)變得越來(lái)越大且統(tǒng)計(jì)上顯著。區(qū)縣工業(yè)煙粉塵排放指標(biāo)的交互模型也顯示出同樣的趨勢(shì)(見(jiàn)圖1和圖2)。*煙粉塵排放量的主效應(yīng)雖然不顯著,但這只是表明在經(jīng)過(guò)中心化處理后的區(qū)縣人均GDP取值為0時(shí),煙粉塵排放量對(duì)私人環(huán)保行為沒(méi)有顯著效應(yīng)。但因?yàn)榻换プ饔玫拇嬖冢绻司鵊PD取值發(fā)生變化,煙粉塵排放量對(duì)私人環(huán)保行為的效應(yīng)也會(huì)發(fā)生變化。

圖1 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上二氧化硫和煙粉塵排放對(duì)公眾私人環(huán)保行為的平均邊際效應(yīng)

這些模型結(jié)果表明,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)公眾環(huán)保行為具有促進(jìn)作用。而雖然如英格爾哈特所提出的,污染相對(duì)嚴(yán)重的國(guó)家的民眾也有較高的公眾環(huán)保意識(shí)[46],但落實(shí)到行動(dòng)時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在客觀環(huán)境污染對(duì)公眾私人環(huán)保行為的驅(qū)動(dòng)作用中起調(diào)節(jié)作用:國(guó)家和民眾越富裕,越有能力采取措施,私人環(huán)保行為才會(huì)真正增加。

值得一提的是,在加入?yún)^(qū)縣層面的變量之后,區(qū)縣層面的方差進(jìn)一步減小,但個(gè)體層面上的方差幾乎沒(méi)有變化(見(jiàn)表3)。

2.公共環(huán)保行為的分層模型結(jié)果

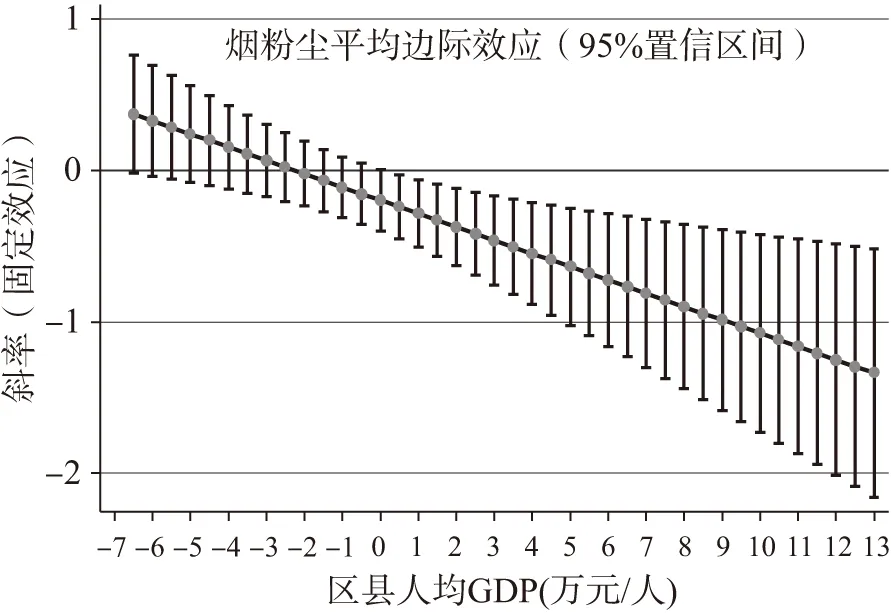

表4展示了影響公共環(huán)保行為的多個(gè)模型。零模型的組內(nèi)相關(guān)系數(shù)表明,被訪者公共環(huán)保行為的差異中約四分之一可由區(qū)縣之間的差異來(lái)解釋。在加入個(gè)體層次變量后的基準(zhǔn)模型中,個(gè)人層面和區(qū)縣層面的方差分別減少到188.3和53.0。加入?yún)^(qū)縣人均GDP變量后,區(qū)縣層面的方差進(jìn)一步降低到38.4,表明其對(duì)個(gè)人公共環(huán)保行為也有促進(jìn)作用,仍然符合繁榮/富裕假說(shuō)。污染指標(biāo)模型中,只有工業(yè)廢水排放量對(duì)個(gè)人公共環(huán)保行為有影響,但效應(yīng)顯著為負(fù)。分別加入人均GDP變量與環(huán)境污染指標(biāo)的交互作用項(xiàng)后,我們只發(fā)現(xiàn)工業(yè)煙粉塵排放量與人均GDP的交互項(xiàng)效應(yīng)顯著。以下解釋基于該交互模型。

圖2 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上二氧化硫和煙粉塵對(duì)公眾私人環(huán)保行為的效應(yīng)

表4 公共環(huán)保行為影響因素的多層線性模型

在個(gè)體層面,與私人環(huán)保行為類(lèi)似,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染相關(guān)的變量,如教育、收入、環(huán)境知識(shí)和個(gè)人的環(huán)境污染感知,在模型中仍然具有顯著性,這里不再贅述。控制變量中,年齡對(duì)公共環(huán)保行為的影響不再顯著,女性相對(duì)于男性,仍有微弱優(yōu)勢(shì)。而黨員的系數(shù)較高,相比于非黨員,其公共環(huán)保指數(shù)高出約4.3點(diǎn),這可能與黨員組織化程度較高,有更多參與組織活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。相對(duì)于無(wú)工作,有工作的被訪者也有更多的公共環(huán)保行為。而居住在城市社區(qū)還是農(nóng)村社區(qū)對(duì)公共環(huán)保行為不再有影響。

在宏觀層面,區(qū)縣的人均GDP變量主效應(yīng)仍對(duì)公共環(huán)保行為有促進(jìn)作用,但其與工業(yè)煙粉塵排放量的交互作用顯著為負(fù)。人均經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在煙粉塵排放對(duì)公眾公共環(huán)保行為的影響中仍起調(diào)節(jié)作用,但此時(shí)人均GDP越高,煙粉塵對(duì)公共環(huán)保行為的負(fù)面影響就越大(見(jiàn)圖3)。這樣的結(jié)果可有多種解釋?zhuān)阂环矫妫覀兊难芯繘](méi)有考慮制度性因素,如政治機(jī)會(huì)結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)體制及政治權(quán)力分配等,而這些因素與公眾的公共行為有密切的關(guān)系。[47]之前的研究發(fā)現(xiàn),全世界范圍的公共環(huán)保行為下降是由于許多國(guó)家體制的吸納導(dǎo)致,公眾不需要通過(guò)“街頭政治”的方式來(lái)改變政府的環(huán)保政策。[48]而對(duì)中國(guó)地方治理的研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)基層民主治理及其績(jī)效具有正面的影響。[49]因此,有可能經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的地區(qū),其良好的地方治理機(jī)制存在高度的吸納能力,公眾可以通過(guò)體制內(nèi)的渠道,而不是通過(guò)環(huán)保行為量表中測(cè)量的公共行為來(lái)反映自己的訴求。這也與馮仕政所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境抗?fàn)幘哂小绑w制內(nèi)行為”的特征[50]相一致。另一方面,公眾的公共環(huán)保行為方式也可能發(fā)生變化,而問(wèn)卷中關(guān)于公共環(huán)保行為的測(cè)量有些滯后,未能抓取到這些變化。當(dāng)然,也可能存在另外的解釋?zhuān)缈範(fàn)幮缘墓箔h(huán)保行為存在成本和風(fēng)險(xiǎn)[51],而這些成本和風(fēng)險(xiǎn)在環(huán)境污染嚴(yán)重的地區(qū)更大,導(dǎo)致公眾不愿意參與其中。

圖3 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上工業(yè)煙粉塵對(duì)公眾公共環(huán)保行為的平均邊際效應(yīng)

四、結(jié)論

本文基于CGSS2013年的數(shù)據(jù),分析了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染如何交織作用對(duì)公眾的環(huán)保行為產(chǎn)生影響。首先,本文根據(jù)已有的研究,區(qū)分了私人領(lǐng)域和公共領(lǐng)域兩種不同的環(huán)保行為,實(shí)證研究的結(jié)果確認(rèn)存在這兩個(gè)維度的環(huán)保行為。簡(jiǎn)單的描述性統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)2013年中國(guó)公眾的環(huán)保行為總體較少,并且私人環(huán)保行為參與遠(yuǎn)高于公共環(huán)保行為參與,即多集中在日常生活實(shí)踐領(lǐng)域,這與彭遠(yuǎn)春對(duì)中國(guó)城市居民的環(huán)境行為的研究[52]發(fā)現(xiàn)一致。另外,這一結(jié)果與世界范圍的公眾環(huán)保行為發(fā)展趨勢(shì)基本一致。進(jìn)一步的多層回歸模型分析發(fā)現(xiàn),影響私人環(huán)保行為和公共環(huán)保行為的因素存在差別,因此必須把私人環(huán)保行為和公共環(huán)保行為進(jìn)行區(qū)分,具體探討其影響因素和內(nèi)在作用機(jī)制。當(dāng)然,進(jìn)一步的研究需要分析私人環(huán)保行為和公共環(huán)保行為的變化趨勢(shì),現(xiàn)有的研究發(fā)現(xiàn)私人和公共的環(huán)保行為有趨同趨勢(shì),表現(xiàn)為宏觀的因素影響越來(lái)越小[53]。這樣的結(jié)論在中國(guó)是否成立,還需要進(jìn)一步的研究。

橫截面的回歸分析研究發(fā)現(xiàn),在個(gè)人層面,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的收入、教育及個(gè)人環(huán)保知識(shí)和環(huán)境污染感知變量都對(duì)個(gè)人的環(huán)境保護(hù)行為有正面影響。在宏觀層面,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染交織作用對(duì)公眾環(huán)保行為產(chǎn)生影響。經(jīng)濟(jì)發(fā)展(體現(xiàn)為地方人均GDP)對(duì)個(gè)人環(huán)保行為有促進(jìn)作用,而環(huán)境污染變量對(duì)個(gè)人環(huán)保行為的影響受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的調(diào)節(jié)。因此,總體上看,繁榮/富裕假說(shuō)得到驗(yàn)證。而環(huán)境污染驅(qū)動(dòng)假說(shuō),體現(xiàn)為污染物排放的“硬指標(biāo)”對(duì)個(gè)人的環(huán)保行為影響時(shí),受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的調(diào)節(jié)作用,在特定條件下成立;體現(xiàn)為個(gè)人對(duì)環(huán)境污染的主觀感知時(shí),對(duì)個(gè)人的環(huán)保行為有促進(jìn)作用。當(dāng)然,個(gè)人的主觀污染感知可能存在內(nèi)生性問(wèn)題,需要進(jìn)一步研究其與客觀環(huán)境污染的關(guān)系,探討其形成的機(jī)制。

本研究在理論上有助于厘清經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境衰退對(duì)于環(huán)境行為的影響及其影響方式。一個(gè)特別的意義在于公眾對(duì)于環(huán)境問(wèn)題的認(rèn)知和行為應(yīng)對(duì)是具有選擇性的。當(dāng)然,個(gè)人感知的污染未必等同于真實(shí)的污染。

本文對(duì)洪大用和盧春天的研究[54]做了進(jìn)一步推進(jìn),探討了宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀環(huán)境污染指標(biāo)變量之間的交互作用。宏觀變量是不是對(duì)微觀層面變量也存在調(diào)節(jié)作用,將來(lái)可以進(jìn)一步探討。進(jìn)一步的研究還需要探討公眾的公共和私人環(huán)保行為差別的內(nèi)在原因和行為機(jī)制,這兩類(lèi)行為可能存在不同的行動(dòng)邏輯,特別是公共環(huán)保行為,本質(zhì)上是“私人環(huán)保”加“集體行動(dòng)”,而是否形成集體行動(dòng)可能受到環(huán)保之外的其他因素的影響,特別是需要考慮社會(huì)制度安排對(duì)于公共行為的影響。不同地區(qū)公眾環(huán)保行為的差異有可能受到社會(huì)治理框架、效能的影響。還應(yīng)考慮文化的因素,也即中國(guó)文化對(duì)于公眾環(huán)保行為會(huì)具有什么樣的影響。

本文的研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)環(huán)境保護(hù)具有特別重要的意義。一方面,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)公眾環(huán)保行為的增加。另一方面,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)自身又會(huì)引起環(huán)境質(zhì)量的變化,從而調(diào)節(jié)環(huán)境衰退對(duì)公眾環(huán)保行為的影響。正如生態(tài)現(xiàn)代化理論學(xué)派所指出的,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不僅與生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)性具有潛在兼容性,而且也會(huì)成為推動(dòng)環(huán)境治理的重要因素和機(jī)制。[55]在環(huán)境危機(jī)的壓力下,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邏輯也發(fā)生變化,綠色、可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是建設(shè)節(jié)約資源、環(huán)境友好型社會(huì)的重要前提,也是拓寬公眾環(huán)保行為的基礎(chǔ)。

在生態(tài)文明建設(shè)中,離不開(kāi)綠色教育和生態(tài)文化的建設(shè)。具體到政策層面,生態(tài)文明建設(shè)中需要不斷完善制度性因素,理順經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)之間的關(guān)系,讓公眾的環(huán)境知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)得到更全面的實(shí)現(xiàn)和保障;強(qiáng)化生態(tài)文化的宣傳教育,在積極發(fā)揮政府效能的同時(shí),讓公眾充分認(rèn)識(shí)到自己的責(zé)任和義務(wù),為推動(dòng)全社會(huì)的環(huán)境保護(hù)行為奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

[1] “The 2014 Environmental Performance Index”.Yale Center for Environmental Law and Policy.http://www.epi.yale.edu/epi/country-rankings.

[2] Hadler,M.,and M.Haller.“Global Activism and Nationally Driven Recycling:The Influence of World Society and National Contexts on Public and Private Environmental Behavior”.InternationalSociology,2011,26(3):315-345;Hadler,M.,and M.Haller.“A Shift from Public to Private Environmental Behavior:Findings from Hadler and Haller(2011)Revisited and Extended”.InternationalSociology,2013,28(4):484-489.

[3][34][38] 洪大用、盧春天:《公眾環(huán)境關(guān)心的多層分析——基于中國(guó)CGSS2003的數(shù)據(jù)應(yīng)用》,載《社會(huì)學(xué)研究》,2011(6);Xiao,C.,Dunlap,R.E.,and D.Hong.“The Nature and Bases of Environmental Concern among Chinese Citizens”.SocialScienceQuarterly,2013,94(3):672-690.

[4][7] P.C.Stern.“Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior”.JournalofSocialIssues,2000,56(3):407-424.

[5] S.E.Barkan.“Explaining Public Support for the Environmental Movement:A Civic Voluntarism Model”.SocialScienceQuarterly,2004,85(4):913-937;Blocker,T.J.,and D.L.Eckberg.“Gender and Environmentalism:Results from the 1993 General Social Survey”.SocialScienceQuarterly,1997,78(4):841-858.

[6] P.G.Harris.“Green or Brown? Environmental Attitudes and Governance in Greater China”.NatureandCulture,2008,3(2):151-182.

[8] Hunter,L.M.,Hatch,A.,and A.Johnson.“Cross-national Gender Variation in Environmental Behaviors”.SocialScienceQuarterly,2004,85(3):677-694;Hadler,M.,and M.Haller.“Global Activism and Nationally Driven Recycling:The Influence of World Society and National Contexts on Public and Private Environmental Behavior”.InternationalSociology,2011,26(3):315-345;Xiao,C.,and A.M.McCright.“A Test of the Biographical Availability Argument for Gender Differences in Environmental Behaviors”.EnvironmentandBehavior,2014,46(2):241-263.

[9][33][37] Tindall,D.B.,Davies,S.,and C.Mauboules.“Activism and Conservation Behavior in an Environmental Movement:The Contradictory Effects of Gender”.Society&NaturalResources,2003,16(10):909-932.

[10][15][44][48] R.J.Dalton.“Waxing or Waning? The Changing Patterns of Environmental Activism”.EnvironmentalPolitics,2015,24(4):1-23.

[11][35] Xiao,C.,and A.M.McCright.“A Test of the Biographical Availability Argument for Gender Differences in Environmental Behaviors”.EnvironmentandBehavior,2014,46(2):241-263.

[12] Hunter,L.M.,Hatch,A.,and A.Johnson.“Cross-national Gender Variation in Environmental Behaviors”.SocialScienceQuarterly,2004,85(3):677-694.

[13] Diekmann,A.,and A.Franzen.“The Wealth of Nations and Environmental Concern”.EnvironmentandBehavior,1999,31(4):540-549.

[14] Baumol,W.J.,Oates,W.E.,and S.A.B.Blackman.Economics,EnvironmentalPolicy,andtheQualityofLife.Englewood Cliffs,N.J.:Prentice-Hall,1979.

[16] R.J.Dalton.“The Greening of the Globe? Cross-national Levels of Environmental Group”.EnvironmentalPolitics,2005,14(4):441-459;Smith,J.,and D.Wiest.“The Uneven Geography of Global Civil Society:National and Global Influences on Transnational Association”.SocialForces,2005,84(2):621-652.

[17] Dunlap,R.E.,and A.G.Mertig.“Global Concern for the Environment:Is Affluence a Prerequisite?”.JournalofSocialIssues,1995,51(4):121-137.

[18][19][20] Dunlap,R.E.,and R.York.“The Globalization of Environmental Concern and the Limits of the Postmaterialist Values Explanation:Evidence from Four Multinational Surveys”.TheSociologicalQuarterly,2008,49(3):529-563.

[21][46] R.Inglehart.“Public Support for Environmental-protection:Objective Problems and Subjective Values in 43 Societies”.PoliticalScience&Politics,1995,28(1):57-72.

[22] S.T.Marquart-Pyatt.“Concern for the Environment among General Publics:A Cross-national Study”.Society&NaturalResources,2007,20(10):883-898.

[23] Freymeyer,R.H.,and B.E.Johnson.“A Cross-Cultural Investigation of Factors Influencing Environmental Actions”.SociologicalSpectrum,2010,30(2):184-195.

[24][26] Franzen,A.,and R.Meyer.“Environmental Attitudes in Cross-National Perspective:A Multilevel Analysis of the ISSP 1993 and 2000”.EuropeanSociologicalReview,2010,26(2):219-234.

[25] R.J.Dalton.“The Greening of the Globe? Cross-national Levels of Environmental Group”.EnvironmentalPolitics,2005,14(4):441-459.

[27] N.P.Hyslop.“Impaired Visibility:the Air Pollution People See”.AtmosphericEnvironment,2009,43(1):182-195;Brody,S.D.,Peck,B.M.,and W.E.Highfield.“Examining Localized Patterns of Air Quality Perception in Texas:A Spatial and Statistical Analysis”.RiskAnalysis,2004,24(6):1561-1574.

[28] Bickerstaff,K.,and G.Walker.“Public Understandings of Air Pollution:the ‘Localisation’ of Environmental Risk”.GlobalEnvironmentalChange,2001,11(2):133-145.

[29] Grossman,G.M.,and A.B.Krueger.“Economic-Growth and the Environment”.QuarterlyJournalofEconomics,1995,110(2):353-377.

[30] 虞依娜、陳麗麗:《中國(guó)環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線研究進(jìn)展》,載《生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào)》,2012(12)。

[31] 高宏霞、楊林、付海東:《中國(guó)各省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境污染關(guān)系的研究與預(yù)測(cè)——基于環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線的實(shí)證分析》,載《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》,2012(1)。

[32][40][42][47] Hadler,M.,and M.Haller.“Global Activism and Nationally Driven Recycling:The Influence of World Society and National Contexts on Public and Private Environmental Behavior”.InternationalSociology,2011,26(3):315-345.

[36] G.Rice.“Pro-Environmental Behavior in Egypt:Is there a Role for Islamic Environmental Ethics?”.JournalofBusinessEthics,2006,65(4):373-390.

[39] R.D.Putnam.BowlingAlone:theCollapseandRevivalofAmericanCommunity.New York:Touchstone,2001.

[41] Hadler,M.,and M.Haller.“Global Activism and Nationally Driven Recycling:The Influence of World Society and National Contexts on Public and Private Environmental Behavior”.InternationalSociology,2011,26(3):315-345;Hunter,L.M.,Hatch,A.,and A.Johnson.“Cross-national Gender Variation in Environmental Behaviors”.SocialScienceQuarterly,2004,85(3):677-694;龔文娟:《中國(guó)城市居民環(huán)境友好行為之性別差異分析》,載《婦女研究論叢》,2008(6)。

[43] 龔文娟:《中國(guó)城市居民環(huán)境友好行為之性別差異分析》,載《婦女研究論叢》,2008(6)。

[45] J.Gelissen.“Explaining Popular Support for Environmental Protection:A Multilevel Analysis of 50 Nations”.EnvironmentandBehavior,2007,39(3):392-415.

[49] 肖唐鏢、孔衛(wèi)拿:《中國(guó)農(nóng)村民主治理狀況的變遷及其影響因素——2002—2011年全國(guó)村社抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)的實(shí)證分析》,載《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》,2013(1)。

[50] 馮仕政:《沉默的大多數(shù):差序格局與環(huán)境抗?fàn)帯罚d《中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào)》,2007(1)。

[51] Wiltfang,G.L.,and D.McAdam.“The Costs and Risks of Social Activism:A Study of Sanctuary Movement Activism”.SocialForces,1991,69(4):987-1010.

[52] 彭遠(yuǎn)春:《城市居民環(huán)境行為研究》,北京,光明日?qǐng)?bào)出版社,2013。

[53] Hadler,M.,and M.Haller.“A Shift from Public to Private Environmental Behavior:Findings from Hadler and Haller(2011)Revisited and Extended”.InternationalSociology,2013,28(4):484-489.

[54] 洪大用、盧春天:《公眾環(huán)境關(guān)心的多層分析——基于中國(guó)CGSS2003的數(shù)據(jù)應(yīng)用》,載《社會(huì)學(xué)研究》,2011(6)。

[55] 洪大用:《經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)現(xiàn)代化——以環(huán)境社會(huì)學(xué)為視角》,載《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》,2012(9)。

(責(zé)任編輯 武京閩)

Economic Development,Environmental Pollution and Public Pro-Environmental Behavior——A Multi-level Analysis of the 2013 Chinese General Social Survey

WANG Yu-jun1,HAN Dong-lin2

(1.School of Sociology and Population Studies,Renmin University of China,Beijing 100872;2.School of International Studies,Renmin University of China,Beijing 100872)

Drawing upon data from the 2013 Chinese General Social Survey(CGSS2013)and county-level social statistics,this paper takes the advantage of multi-level linear models to examine the relationships between economic development,environmental pollution,and individual environmental behavior in China.This paper finds that Chinese citizens’ pro-environmental behavior could be divided into public and private behavior,and that the effects of economic development and environmental pollution vary between these two dimensions.Multilevel model results show that,at the individual level,factors related to economic development and pollution,such as education,income,individual’s perception of pollution,and environmental knowledge have significant effects on pro-environmental behavior.At macro level,models results also show that,local economic development interact with local pollution to influence individual pro-environmental behavior.Economic development(local per capita GDP)has a significant and positive effect on pro-environmental behavior;the effects of local pollution on individual pro-environmental behavior are moderated by local economic development.

environmental behavior;economic development;environmental pollution;multilevel models

教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“國(guó)際比較視野下的中國(guó)城鄉(xiāng)居民環(huán)境意識(shí)研究”(13JJD840006)

王玉君:中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院講師;韓冬臨:中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院副教授(北京 100872)