基于RS和GIS的內蒙古自治區土地利用及景觀格局變化

高利峰,張磊,趙先貴

(1.商洛學院城鄉規劃與建筑工程學院,陜西商洛726000;2.陜西師范大學旅游與環境學院,陜西西安710062)

基于RS和GIS的內蒙古自治區土地利用及景觀格局變化

高利峰1,張磊1,趙先貴2

(1.商洛學院城鄉規劃與建筑工程學院,陜西商洛726000;2.陜西師范大學旅游與環境學院,陜西西安710062)

內蒙古地區屬于生態環境脆弱區,其土地覆被變化的研究對于全球環境變化有重要意義。為了解內蒙古地區土地利用及景觀格局時空變化特征,以2001,2005,2010年3期遙感影像為基礎,利用ArcGIS 10.0和FRAGSTATS4.0軟件,對研究區2001—2010年土地利用和景觀格局時空變化特征進行分析研究。結果表明,內蒙古景觀要素類型以草地、未利用地和耕地為主;2001—2010年草地和建設用地面積增加,耕地、林地、未利用地和水域面積持續減少;建設用地的動態變化幅度最大,林地最小;草地、耕地和未利用地轉換頻繁;研究區多樣性指數從1.304下降到1.204,均勻度指數從0.728下降到0.627,優勢度指數從0.598上升到0.614,景觀異質性降低。

遙感;地理信息系統;土地利用;動態;景觀格局

地表巖石—土壤—生物—水—大氣相互作用帶被稱之為地球關鍵帶(The Critical Zone),其作為與人類聯系最密切的地球圈層,對于維持和支撐經濟社會發展具有不可替代的重要作用,土地利用等方式作用于關鍵帶,成為關鍵帶變化越來越重要的驅動力[1-2]。土地利用/土地覆被變化(LUCC)是全球環境變化的主要原因之一,亦是核心研究領域和土地可持續利用的重要課題[3-4]。景觀格局及其變化影響著區域的生態過程和邊緣效應,對其研究有助于揭示其生態狀況及空間變異特征[5]。隨著信息科學技術的發展和普及,特別是3S技術的廣泛應用,使得定量分析和描述土地利用景觀空間特征及景觀格局動態變化研究成為現實[6-7]。

內蒙古自治區屬于生態環境變化的敏感區域,對其土地覆被研究一直受到學術界的重視。前人對內蒙古土地利用/覆被變化(LUCC)的研究大多基于Landsat數據在相對較小的區域尺度上進行,對內蒙古整個地區的土地利用變化研究則傾向于單個的土地利用變化動態研究及其對其他自然因素產生的影響[8-11]。

本試驗基于內蒙古自治區2001,2005,2010年3期土地覆蓋矢量數據,對不同土地利用方式的動態變化、土地利用動態度和景觀格局特征及其成因進行探討研究,以期為內蒙古地區的生態環境保護與土地資源可持續利用提供決策支持與科學支撐。

1 研究區概況

內蒙古自治區地處歐亞大陸內部,位于我國北部邊疆,界于東經97°12′~126°04′,北緯37°24′~53°23′,總面積1.183×106km2。地處華北板塊、內蒙古板塊、松遼板塊的拼接地帶,地層發育齊全,成礦條件優越。大部分地區屬典型的溫帶大陸性氣候,自東北向西南依次跨越了5個氣候帶,相應地發育形成5個地帶性植被亞型[10]。年降水量在50~450mm,呈現出由東北向西南遞減,年均溫在0~8℃,全年太陽輻射量從東北向西南遞增[11]。

2 研究方法

2.1 數據來源與處理

本研究使用的2001,2005,2010年3期土地覆蓋矢量數據來源于美國波士頓大學生產的MODIS Collection5數據集,其次,采用NASA網站上提供的MODIS重投影工具(MODISReprojection Tool,MRT)對MCD12Q1產品進行數據鑲嵌、投影體系及數據格式轉換,并采用重采樣方式生成符合項目要求的500 m分辨率的3期土地覆蓋柵格數據。數據整體精度在75%左右,符合較大尺度土地覆被變化的研究需求。最后,將柵格數據在ArcGIS10.0軟件中用濾波方法進行預處理,建立了3個時期土地利用圖和相應的屬性數據。

2.2 土地利用分類

參照我國土地利用編碼,采用兩級分類系統,包括6個一級類型和21個二級類型[12]。結合研究需要,本研究將內蒙古自治區土地覆被按照6個一級類型劃分為耕地、草地、林地、水域、建設用地以及未利用地。

2.3 分析方法

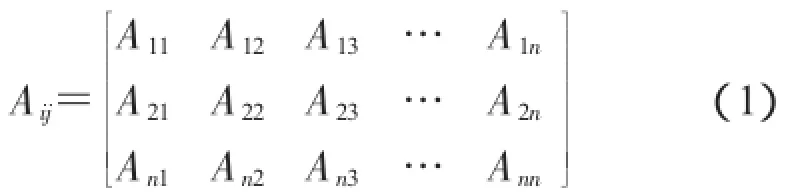

2.3.1 土地利用類型轉移矩陣(馬爾可夫模型)馬爾可夫轉移矩陣模型如下。

式中,i表示轉移前的土地利用類型,i=1,2,…,n;j表示轉移后的土地利用類型,j=1,2,…,n;n為轉移前與轉移后的土地利用類型數;A為土地利用類型面積;Aij為轉移前的i類轉換成轉移后的j類面積[12-13]。

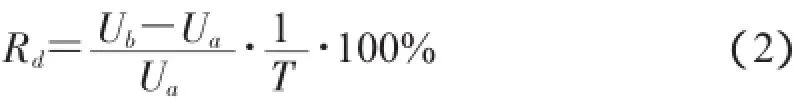

2.3.2 土地利用動態度土地利用動態度公式如下。

式中,Ub,Ua分別為研究期初、研究期末某一土地類型數量;T為研究時段,以年為基本單位時間;Rd為年變化率[14-15]。

2.3.3 景觀格局指數景觀格局指數可以定量地描述景觀格局,亦能更好地理解與解釋景觀功能[16]。在借鑒前人研究的基礎上,選取了均勻度指數、多樣性指數、優勢度指數、形狀指數、分形維數、分離度6個指數進行分析[17-19]。

3 結果與分析

3.1 土地利用景觀要素分布及基本變化特征

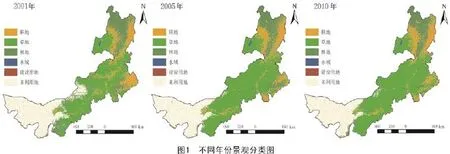

從圖1可以看出,研究區耕地主要分布在呼倫貝爾高原的東側以及大興安嶺的東北和東南側;草地主要分布在呼倫貝爾高原、鄂爾多斯高原、錫林郭勒高原、烏珠穆沁高原、陰山以及大興安嶺的南側;林地主要集中在大興安嶺北側以及鄂爾多斯高原的西南角;呼倫湖、嘎順諾爾海、烏梁素海以及額爾古納河構成了研究區水域的主體;建設用地主要集中在呼和浩特、包頭、鄂爾多斯等自然條件相對優越的農牧交錯地帶;未利用地主要集中在鄂爾多斯高原和陰山北側以及阿拉善高原,主要由渾善達克沙地、毛烏素沙地、巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠構成。

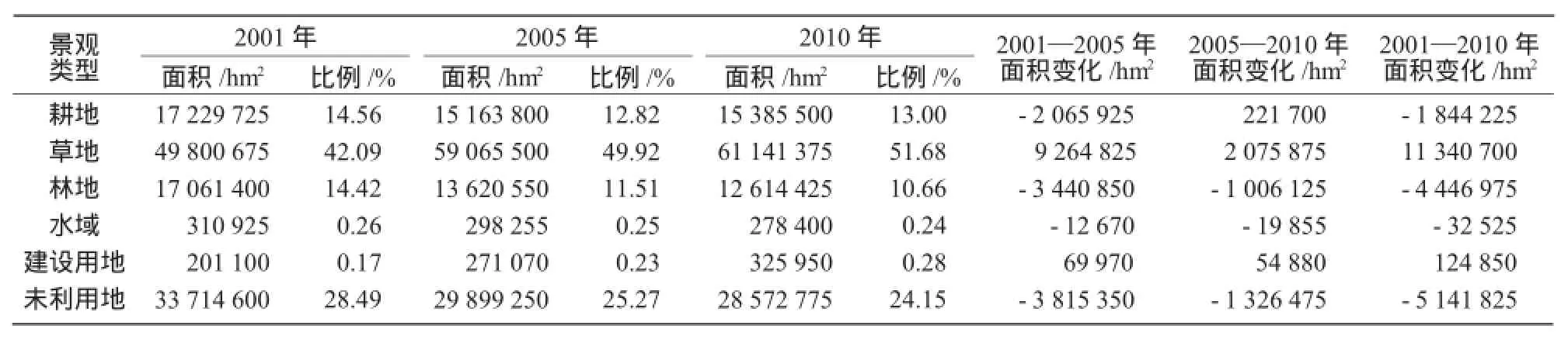

景觀要素類型分類結果表明,研究區以耕地、草地和未利用地為主,其中又以草地面積最大。2001—2010年草地面積均占研究區總面積的42%以上,其次是未利用地和耕地,分別占研究區總面積的24%和12%以上,表明研究區以牧業生產為主。林地面積雖有所下降,但維持在10%以上;水域和建設用地所占面積較少,均在0.3%以下(表1)。

表1 2001—2010年景觀要素類型面積變化

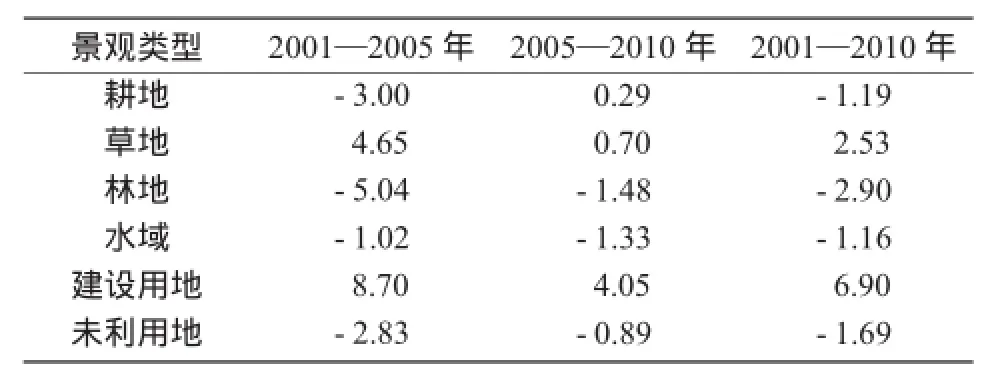

從研究區2001—2010年時間變化特征看,各景觀要素類型面積亦有較大幅度的變化,草地所占比例增加了9.59百分點,面積增加了11 340 700 hm2,由于基數大的緣故,動態幅度為2.53。耕地9 a間下降了1.56百分點,面積縮小了1 844 225 hm2,動態變化幅度為-1.19,這和國家實施的退耕還草政策有密切關系。林地由2001年的14.42%下降到2010年的10.66%,共縮小了4 446 975 hm2,這與研究區以牧業生產為主的特點和土地分類標準密切相關。水域用地面積有所減少,但是幅度較小;9 a間建設用地面積動態度變化幅度為6.90,9 a間所占比例增加了0.11百分點,這與經濟的發展和人類的活動有關;未利用地9 a間動態變化幅度為-1.69,減少了5 141 825 hm2,這是由研究區實施的退耕還林還草政策所致(表2)。

表2 研究區2001—2010年土地利用單一動態度

3.2 土地利用景觀要素轉移特征

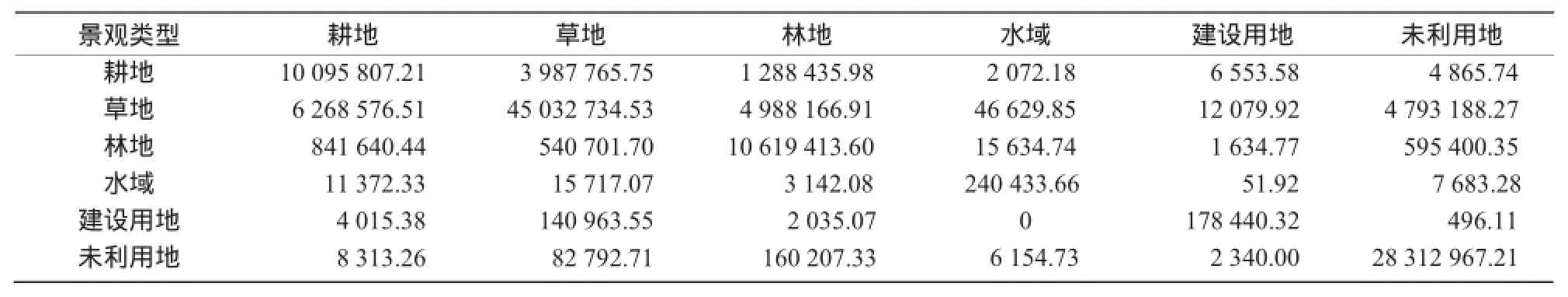

從表3可以看出,耕地的主要轉移方向是草地和林地,轉移比例分別為75.39%,24.36%,轉移面積分別為3 987 765.75,1 288 435.98 hm2,向建設用地轉移面積6 553.58 hm2,但比例不足0.01%;草地的主要轉出方向集中在耕地、林地、未利用地,轉移的比例分別為38.91%,30.97%,29.76%,轉移面積分別為6 268 576.51,4 988 166.91,4 793 188.27 hm2,主要轉入方向是耕地,耕地與草地互相轉換,這與土地利用景觀要素類型面積變化中提到的退耕還草政策、農業發展方式的轉變和草地更易開墾為耕地有關。

林地的轉入方向主要是草地和耕地,轉出方向主要是耕地和未利用地;水域的主要轉出方向為耕地和草地,這與某些地區水平面下降以及氣候因素有關;建設用地79.00%轉向草地,這是由于建設用地在建成后,原來廢棄荒蕪的用地被用作人工草地;未利用地面積有99.1%未發生變動,主要侵占了林地和草地,這主要是由于在西部干旱半干旱草原區,濕潤年份當地牧民常會增加草原的載畜量,造成草場擴展進而引起草地退化,對此需采取恢復草地的措施[20]。

表3 2001—2010年景觀要素轉移矩陣hm2

3.3 景觀格局動態變化分析

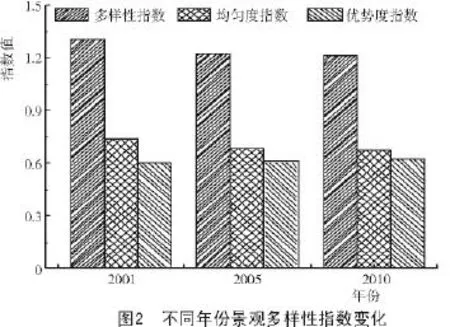

3.3.1 景觀多樣性分析從圖2可以看出,2001—2010年研究區景觀多樣性和均勻度指數均呈下降趨勢,而優勢度指數呈現出逐步上升的趨勢。其中,多樣性指數從1.304下降到1.204,均勻度指數從0.728下降到0.627,優勢度指數從0.598上升到0.614。多樣性指數降低表明了景觀異質性降低;均勻度的減小,優勢度的增加,表明了優勢景觀即草地景觀面積在增加。其主要是研究區以畜牧為主,近年來畜牧業發展迅速,人工草地面積增大,以及防沙治沙工程增加了草地面積等。

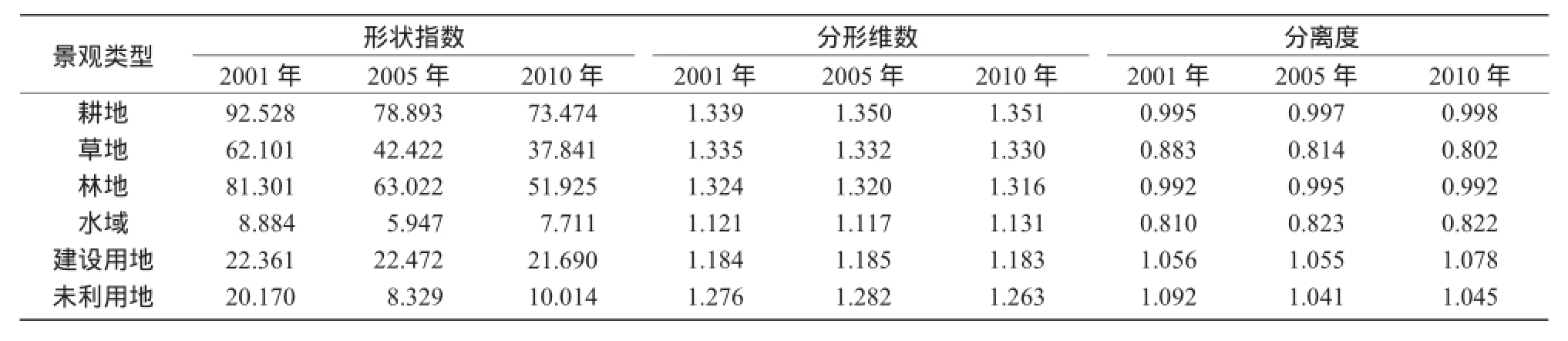

3.3.2 景觀形狀指數和分形維數分析從表4可以看出,2001,2005,2010年研究區耕地的形狀指數和分形維數均最大,分形維數隨著時間有遞增的趨勢,從1.339提高到了1.351,表明耕地的形狀和邊界最復雜。草地和林地形狀指數和分形維數次之,均呈現出下降趨勢。水域的形狀指數和分形維數最小,說明斑塊形狀和邊界有所簡化,但簡化幅度較小;建設用地形狀指數和分形維數先上升后略微下降,表明斑塊結構有所簡化。這主要是由于隨著社會經濟的發展,前期規劃不完善,后期建設更加有序。未利用地的形狀指數和分形維數總體上有所下降,表明防沙治沙工程使得斑塊結構有所簡化。

3.3.3 景觀分離度分析景觀分離度指某一景觀類型中不同斑塊個體分布的分離程度。從表4可以看出,研究區耕地分離度指數呈現出較小的上升趨勢,主要是由于人類活動的影響使得斑塊空間不斷分散和破碎化。2001—2010年草地的分離度指數呈持續降低趨勢,從0.883下降到0.802,表明草地在人類活動的干預下趨于集中分布,水域的地域分布較為穩定。建設用地和未利用地分離度指數相對較大,表明這2種景觀類型分散程度很大,易受人類活動等因素干擾而破碎化。

表4 2001—2010年景觀格局指數變化

4 結論

本研究結果表明,研究區以耕地、草地和未利用地為主,其中又以草地面積最大。2001—2010年草地和建設用地的面積增加,而耕地、林地、未利用地和水域面積則持續減少。草地、耕地和未利用地轉換頻繁,耕地的轉出方向主要是草地和林地,草地的主要轉出方向集中在耕地、林地和未利用地,各景觀類型要素之間互相轉換與退耕還草政策、生產方式密切相關。2001—2010年建設用地的動態變化幅度最大,為6.90,面積增加了124 850 hm2,林地變化幅度最小,為-2.90;草地絕對面積增幅最大,為11 340 700 hm2。

2001—2010年研究區景觀多樣性指數和均勻度指數均呈現出逐步下降的趨勢,而優勢度指數呈現出逐步上升的趨勢;多樣性指數從1.304下降到1.204,均勻度指數從0.728下降到0.627,優勢度指數從0.598上升到0.614;景觀異質性降低;草地對于景觀控制增強;耕地具有最復雜的形狀和邊界;人類活動的影響使得斑塊空間不斷分散和破碎化。

運用3期遙感數據對內蒙古自治區土地利用/覆被變化進行了動態變化和景觀格局研究,克服了傳統依賴統計數據的局限性。但是大、中尺度的研究受限于遙感影像的分辨率,在以后的研究中土地利用類型的劃分精度要更深入。未討論內蒙古不同地貌單元對土地利用/覆被變化的響應,有待進一步深入研究。

參考文獻:

[1]張磊,王嘉學,劉保強,等.喀斯特山原紅壤退化過程中土壤表層團聚體變化規律[J].山地學報,2015,33(1):8-15.

[2]楊建鋒,張翠光.地球關鍵帶:地質環境研究的新框架[J].水文地質工程地質,2014,41(3):98-104,110.

[3]翟俊,邵全琴,劉紀遠.內蒙古高原土地利用/覆被變化對氣溫變化的影響分析[J].自然資源學報,2014,29(6):967-978.

[4]劉曉娜,封志明,姜魯光,等.西雙版納土地利用/土地覆被變化時空格局分析[J].資源科學,2014,36(2):233-244.

[5]胡玉福,鄧良基,張世熔,等.基于RS和GIS的西昌市土地利用及景觀格局變化[J].農業工程學報,2011,27(10):322-327.

[6]伍星,沈珍瑤.長江上游地區土地利用/覆被和景觀格局變化分析[J].農業工程學報,2007,23(10):86-92.

[7]陳文波,鄭蕉,鄢幫有.鄱陽湖區土地利用景觀格局特征研究[J].農業工程學報,2007,23(4):79-83.

[8]陳玉福,徐新良,王石英.內蒙古高原渾善達克沙地區土地利用與覆被變化及退化趨勢[J].山地學報,2006,24(1):60-64.

[9]張繼平,常學禮,李健英,等.內蒙古奈曼旗農牧交錯區土地利用/覆被變化的區域分異[J].應用生態學報,2008,19(3):613-620.

[10]袁燁城,李寶林,高錫章,等.內蒙古自治區土地覆被相互轉換現象研究[J].干旱區資源與環境,2015,29(5):58-63.

[11]張靚,曾輝.基于MODIS數據的內蒙古土地利用/覆被變化研究[J].干旱區資源與環境,2015,29(1):31-36.

[12]謝葉偉,劉兆剛,趙軍,等.基于RS與GIS的典型黑土區土地利用變化分析:以海倫市為例[J].地理科學,2010,30(3):428-434.

[13]喬偉峰,盛業華,方斌,等.基于轉移矩陣的高度城市化區域土地利用演變信息挖掘:以江蘇省蘇州市為例[J].地理研究,2013,32(8):1497-1507.

[14]謝花林,劉黎明.土地利用變化的多尺度空間自相關分析:以內蒙古翁牛特旗為例[J].地理學報,2006,61(4):389-400.

[15]朱會義,何書金,張明.環渤海地區土地利用變化的驅動力分析[J].地理研究,2001,20(6):669-678.

[16]薛劍,鄖文聚,杜國明,等.基于遙感的現代與傳統農業區域土地利用格局差異分析[J].農業工程學報,2012,28(24):245-251.

[17]田錫文,王新軍,卡迪羅夫KG,等.近40 a凱拉庫姆庫區土地利用/覆蓋變化及景觀格局分析[J].農業工程學報,2014,30(6):232-241.

[18]邱劍南,侯淑濤,范永輝,等.富錦市土地利用景觀格局遙感分析[J].測繪科學,2015,40(2):115-118,154.

[19]張海燕,樊江文,邵全琴.2000—2010年中國退牧還草工程區土地利用/覆被變化[J].地理科學進展,2015,34(7):840-853.

[20]王娟,李寶林,余萬里.近30年內蒙古自治區植被變化趨勢及影響因素分析[J].干旱區資源與環境,2012,26(2):132-138.

Changes of Land Use and Landscape Pattern in Inner Mongolia Region Based on RS and GIS

GAO Li-feng1,ZHANG Lei1,ZHAO Xian-gui2

(1.College of Urban,Rural Planning and Architectural Engineering,Shangluo University,Shangluo726000,China;2.College of Tourism and Environmental Sciences,Shaanxi Normal University,Xi'an 710062,China)

Inner Mongolia region belongs to the fragile ecological environment,research for their land cover change for global environmental change is important.To understand the spatial and temporal variation characteristics of land use and landscape pattern in Inner Mongolia region,based on 2001,2005 and 2010 three remote sensing images and using FRAGSTATS 4.0,Arc GIS 10.0 software, the study area from 2001 to 2010 land use and landscape characteristics of temporal and spatial variation were analyzed.The results showed that the landscape element types were mainly grassland,unused land and cultivated land of Inner Mongolia.The areas of grassland and construction land were on the rise,the cultivated land,forest land,unused land and the water area continued to decline from 2001 to 2010.The dynamic change of the construction land was maximum,and the forest land was minimum.The grassland,forest land and the unused land were converted frequently.Diversity index in the study area decreased from 1.304 to 1.204,evenness index decreased from0.728 to0.627,respectively,dominance increased from0.598 to0.614,landscape heterogeneity reduced.

remote sensing;geographic information systems;land use;dynamic;landscape pattern

F301.24

A

1002-2481(2016)02-0255-05

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.02.32

2015-10-28

國家社會科學基金資助項目(14XKS019);陜西省教育廳專項科研計劃項目(12JK0652)

高利峰(1981-),男,陜西寶雞人,講師,主要從事資源環境與城鄉規劃研究工作。