玉米無葉舌種質及其雜種優勢利用

郭銳,白琪林,郭寶德,岳磊

(1.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原030031;2.山西省農業科學院畜牧獸醫研究所,山西太原030032)

玉米無葉舌種質及其雜種優勢利用

郭銳1,2,白琪林1,郭寶德1,岳磊2

(1.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原030031;2.山西省農業科學院畜牧獸醫研究所,山西太原030032)

試驗以P178/lg無葉舌自交系為供體,昌7-2、鄭58自交系為輪回親本,進行多株雜交和連續多代回交,育成3個優良無葉舌自交系綜58/lg、鄭58/lg、昌7-2/lg。產量配合力測驗結果表明,鄭58/lg無葉舌自交系一般配合力高;組合鄭58/lg×昌7-2、鄭58×昌7-2/lg特殊配合力高。測交種比較試驗結果表明,父母本均為無葉舌自交系雜交,其雜交種葉片直立、抗倒性差、雜種優勢弱;非無葉舌與無葉舌自交系雜交,其雜交種株型理想,穗上葉莖葉夾角和雄穗分枝夾角小、葉片直立、抗倒伏、雜種優勢強、產量高。在雜種優勢模式指導下,非無葉舌×無葉舌自交系是選育耐密玉米新品種的有效途徑。

玉米;無葉舌種質;雜種優勢

近年來玉米產量不斷提高的原因,除重視抗多種病害外,還與生產上使用緊湊型、小雄穗、葉距大、堅莖稈、低穗位、大根系的耐密品種有關[1-3]。無葉舌種質葉舌、葉耳消失,葉鞘包莖,具有葉片窄而直立、光合面積大、光能利用率高的特點[4],同時也具有部分雄穗被葉片包裹影響授粉、莖稈軟、易倒伏等不良性狀[5]。克服無葉舌的不良性狀、充分利用無葉舌的優良性狀,對選育耐密品種和提高玉米產量意義十分重要[6]。

20世紀70年代,我國轉育無葉舌自交系雖進行了多方努力但未獲成功,其原因主要是未能克服無葉舌抽雄不暢,莖稈不堅易倒伏等不良性狀,其次是導入無葉舌基因的種質遺傳背景狹窄,難以克服無葉舌供體的不良性狀。研究表明,無葉舌性狀受1對顯性基因控制[7-8],雙親均為無葉舌基因型的自交系,其遺傳差異小,用其所組配的雜交種雜種優勢不強。蘇書文等[9]研究表明,玉米無葉舌性狀受隱性單基因控制,屬簡單質量性狀,利用無葉舌材料與綜合種重組時,后代可選到莖葉夾角小的株系。開展耐密玉米種質創新和利用研究,對拓展耐密玉米種質基礎和提高玉米雜種優勢利用水平具有十分重要的意義。

本研究旨在利用無葉舌種質選育優良無葉舌自交系,探討無葉舌自交系的最佳組配方式,以期為利用無葉舌種質選育耐密品種提供方法與依據。

1 材料和方法

1.1 供試材料

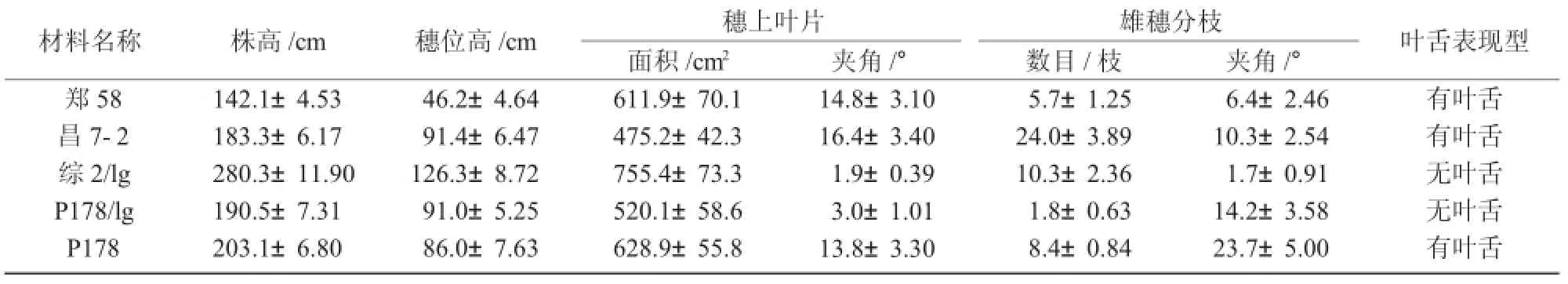

1.1.1 供試自交系供試自交系有5個(表1)。自交系鄭58和昌7-2分別引自河南省農業科學院和河南省安陽市農業科學院,綜2/lg引自山西省農科院作物科學研究所,由華綜2號×lg連續多代選育而成;P178/lg引自山西大豐種業有限公司,來源于P178變異株。

1.1.2 供試雜交組合供試雜交組合有6個(表2),對照品種為鄭單958。

表1 基礎材料植株性狀參數

表2 供試組合及親本來源

1.2 試驗方法

1.2.1 選育無葉舌自交系以自交系鄭58為母本,以無葉舌自交系P178/lg和綜2/lg為父本,分別進行雜交,再用鄭58多代回交,每代均選擇鄭58無葉舌遺傳背景的自交系;以昌7-2為母本、P178/lg為父本,再用昌7-2回交多代,每代均選擇昌7-2無葉舌遺傳背景的自交系。

1.2.2 配合力測定2001年冬季在海南島按照NCⅡ設計以綜58/lg、鄭58/lg和鄭58作母本,以昌7-2、昌7-2/lg作父本,組配6個雜交組合。2012年試驗采用1年2點(山西太原春播,河南鄭州夏播),完全隨機區組設計,3次重復,4行區,行長5 m,行距0.66 m,株距0.3 m,密度7.5萬株/hm2,管理措施同大田栽培。在灌漿期調查穗上葉夾角、雄穗分枝夾角、穗上葉面積、雄穗分枝數、株高、穗位高。以小區平均單株粒質量計算產量并換算為公頃產量進行統計分析。對各性狀數據進行方差分析,在測定供試組合間各性狀差異顯著基礎上,按唐啟義等[10]方法對產量進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 無葉舌(lg)自交系選育與結果

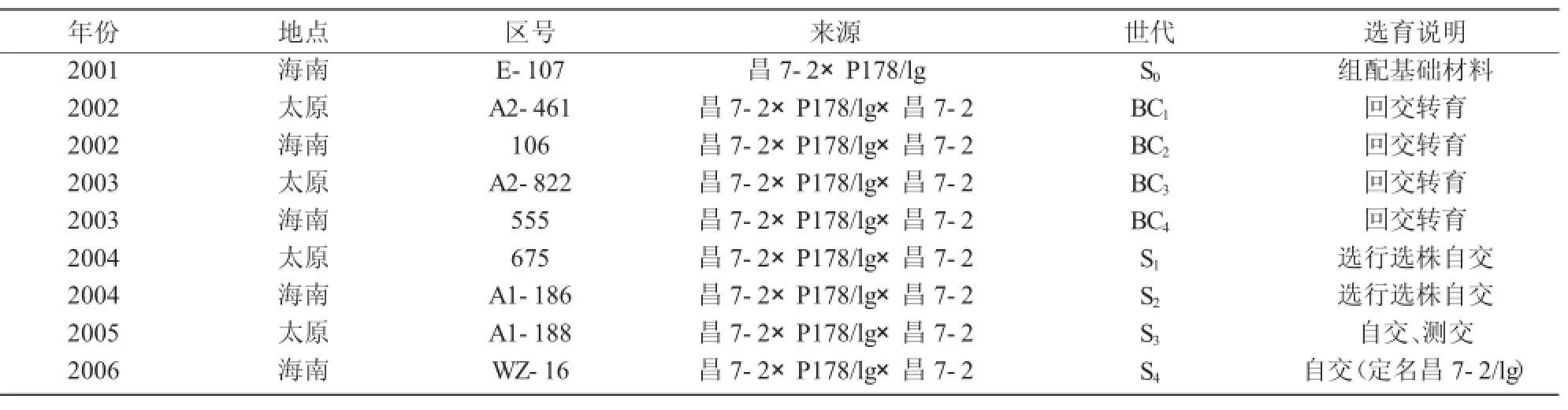

2.1.1 昌7-2/lg選育2001年在海南以昌7-2× P178/lg為基礎群體,2002—2006年以昌7-2為輪回親本,在太原、海南分別進行4次回交,4次自交選擇,最終育成無葉舌自交系昌7-2/lg(表3)。

表3 玉米自交系昌7-2/lg選育系譜

2.1.2 綜58/lg與鄭58/lg的選育2006年在太原以自交系鄭58為母本,以無葉舌自交系P178/lg和綜2/lg為父本,分別進行雜交,每個組合5穗,同年冬在海南每個組合種植5個穗行,每行自交6株,選擇3個S1果穗。2007年在山西文水將各組合S1果穗按穗行種植,定苗前保留無葉舌植株,淘汰非無葉舌植株,選擇雄穗主軸較長的無葉舌植株與鄭58回交,獲得BC1果穗。2007年冬至2009年春,在海南三亞、山西文水連續以鄭58為輪回親本與無葉舌BC1回交4次,最終獲得BC5種子。2009年冬在海南三亞種植BC5穗行,每行自交6株,獲得6穗S1果穗。2010年在文水S1果穗按穗行種植,在lg穗行中選擇雄穗主軸長、莖稈堅硬的單株自交,獲得S1無葉舌果穗。2010年冬在海南三亞穗行種植S1無葉舌果穗,選擇優株自交,獲得S2無葉舌果穗。2011年在山西文水穗行種植S2果穗,選擇編號為SH-12,SH-117的S2lg穗行自交,來源分別是(鄭58×綜2/lg)×鄭58 BC5和(鄭58×P178/lg)×鄭58 BC5,這2個穗行農藝性狀優良,整齊一致。最終獲得2份S3lg自交系,分別定名為綜58/lg和鄭58/lg(表4)。

表4 玉米自交系鄭58/lg和綜58/lg的選育系譜

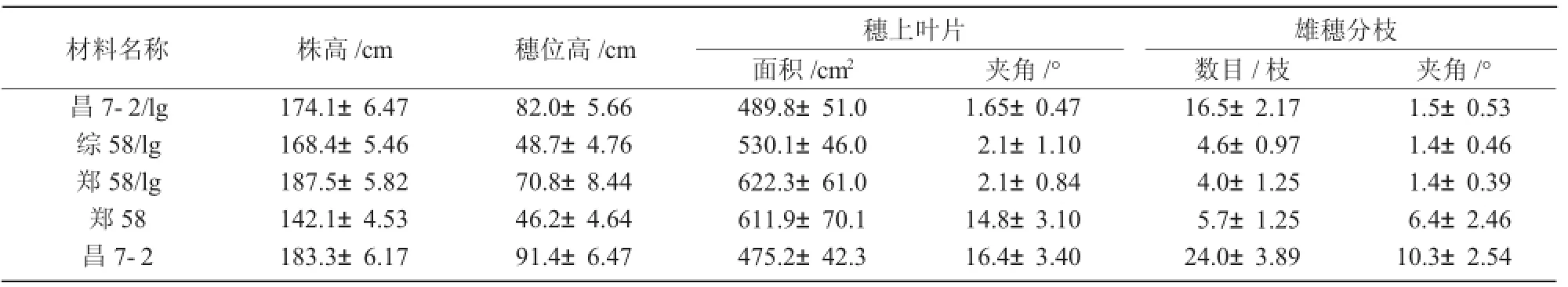

2.2 無葉舌(lg)自交系的特征特性

昌7-2/lg自交系與昌7-2相比,穗上葉片夾角、雄穗分枝夾角、雄穗分枝數、株高、穗位高分別比昌7-2小14.75°,8.8°,7.5枝,9.2 cm,9.4 cm,而穗上葉面積則比昌7-2大14.6 cm2。無葉舌自交系綜58/lg、鄭58/lg平均株高、穗位分別為177.95,59.75 cm,比鄭58株高、穗位分別高35.85,13.55 cm,綜58/lg、鄭58/lg平均穗上葉面積、穗上葉片夾角、雄穗分枝夾角、雄穗分枝數分別比鄭58低35.9 cm2,12.7°,5.0°和1.4枝(表5)。可見,無葉舌自交系葉片夾角、雄穗分枝夾角、雄穗分枝數均小于有葉舌自交系,株高、穗位則大于有葉舌自交系,葉面積系數則因材料遺傳背景差異而不同。

表5 無葉舌與有葉舌自交系植株性狀參數

2.3 配合力表現

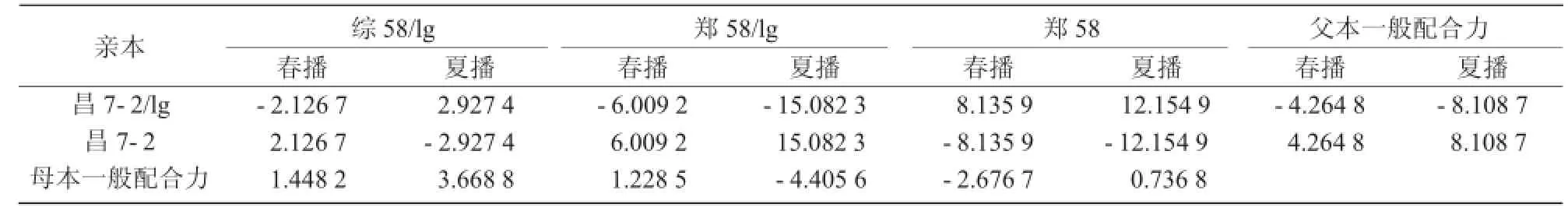

2.3.1 配合力效應分析一般配合力(GCA)效應分析結果表明(表6),不同親本,無論春播與夏播,一般配合力各不相同,同一親本播期不同,其一般配合力也不相同。供試親本產量一般配合力表現出正向和負向2類效應,自交系春播產量一般配合力正向效應由大到小的順序為昌7-2、綜58/lg、鄭58/lg,分別為4.264 8,1.448 2,1.228 5;自交系夏播產量一般配合力正向效應由大到小順序為昌7-2、綜58/lg、鄭58,分別為8.108 7,3.668 8,0.736 8。由此可見,昌7-2和綜58/lg無論春播還是夏播其一般配合力均為正向效應,而昌7-2/lg春、夏播均為負向效應,鄭58/lg僅在春播為正向效應,鄭58夏播表現為正向效應。說明這2個親本應分別在組配春播和夏播組合時使用。

特殊配合力效應分析結果表明(表6),鄭58/lg×昌7-2、鄭58×昌7-2/lg無論春播還是夏播,其特殊配合力均為正向效應,春、夏播平均特殊配合力相對效應值分別為10.5和10.14。說明利用無葉舌組配雜交種,雙親應采用一方為普通系、另一親本為無葉舌的組配模式。

表6 供試親本產量一般配合力和組合特殊配合力相對效應

2.3.2 測交種表現

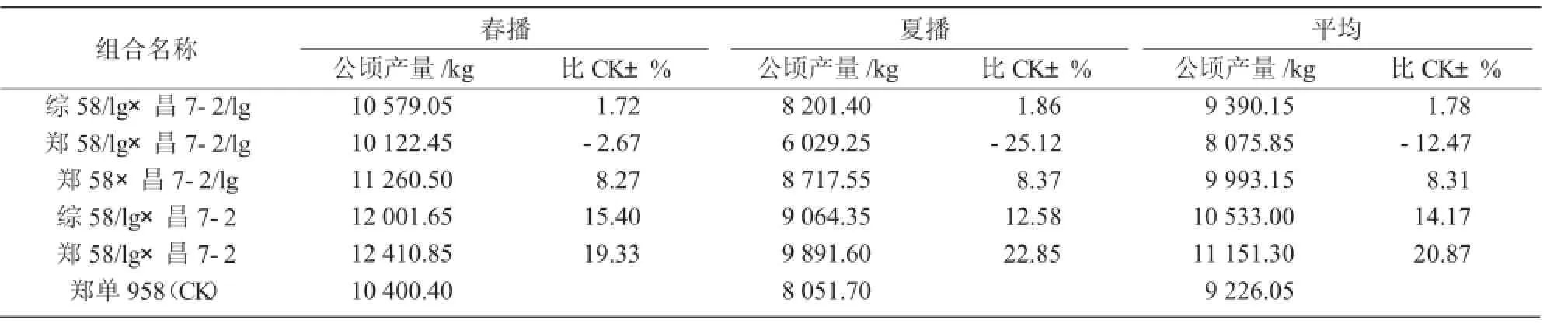

2.3.2.1 測交種產量表現從表7可以看出,比對照鄭單958增產5%以上的組合中,組合鄭58/lg×昌7-2春、夏播平均產量最高,達11 151.30 kg/hm2,比對照鄭單958增產20.87%;組合綜58/lg×昌7-2次之,為10 533.00 kg/hm2,比對照種增產14.17%,鄭58×昌7-2/lg產量為9 993.15 kg/hm2,比對照增產8.31%,其余2個組合均比對照種產量無明顯優勢。分析以上3個增產幅度較大組合的組配方式可以看出,它們的雜優模式均為Reid×唐四平頭,說明在此雜優模式下,普通自交系與無葉舌自交系雜交,其雜種優勢強;雙親均為無葉舌基因型則雜交雜種優勢弱。

表7 不同測交組合春、夏播品比試驗結果

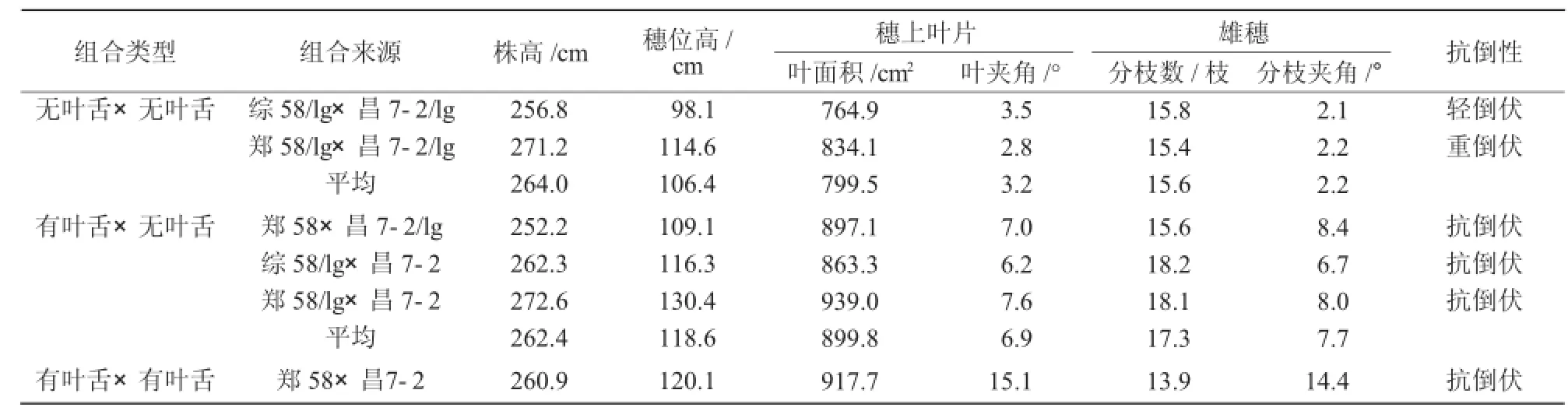

2.3.2.2 測交種特征特性從表8可以看出,無葉舌雜交種在倒伏性上表現為輕倒伏和重倒伏,有葉舌雜交種田間均表現為抗倒伏;無葉舌組合、有葉舌×無葉舌組合與有葉舌×有葉舌雜交種三者相比,其平均株高、雄穗分枝數相差不大,株高分別為264.0,262.4,260.9cm,雄穗分枝數分別為15.6,17.3,13.9枝;平均穗位高、穗上葉葉面積、葉夾角、雄穗分枝夾角這4個性狀均表現為有葉舌×有葉舌>有葉舌×無葉舌>無葉舌×無葉舌,平均穗位高分別為106.4,118.6,120.1 cm,平均穗上葉面積分別為799.5,899.8,917.7 cm2,平均穗上葉夾角分別為3.2°,6.9°,15.1°;平均雄穗分枝夾角分別為2.2°,7.7°,14.4°。雖然無葉舌雜交種具有株高適中,穗位低、穗上葉夾角和雄穗分枝夾角最小,但其產量不高,抗倒性差,因而該類雜交組合利用價值不大。有葉舌×無葉舌雜交種,其穗上葉莖葉夾角、雄穗分枝夾角、穗上葉面積顯著小于有葉舌×有葉舌雜交種,其株高、穗位、雄穗分枝數適中,穗上葉夾角小,通風透光好,抗性伏,是選育緊湊型耐密植玉米新品種的較好組配方式。

表8 無葉舌與非無葉舌測交種植株性狀

2.4 無葉舌(lg)自交系的應用

利用無葉舌自交系昌7-2/lg與鄭58雜交后育成了玉米新品種大豐133,并于2012年通過了山西省審定。該品種在太原種植生育期為120 d左右。株高253.0 cm,穗位高96.1 cm,穗長20.4 cm,穗行數17.2行,出籽率90.05%,百粒質量41.0 g。2011—2012年山西南部復播區域試驗,平均產量為10 585.5 kg/hm2,比對照鄭單958增產5.4%。2012年生產試驗,平均產量11 031.0 kg/hm2,比對照鄭單958增產5.9%。經山西省農業科學院植物保護研究所、山西農業大學農學院接菌抗病性鑒定,該品種高抗玉米矮花葉病和莖腐病,抗大斑病。經農業部谷物品質監督檢測中心(哈爾濱)測試分析,籽粒含粗蛋白9.05%,粗脂肪4.32%,粗淀粉74.78%,容重784 g/L。該品種株形緊湊,雄穗主軸與分枝夾角小,適宜種植密度7.5萬~9.0萬株/hm2。此外,用無葉舌自交系組配的4個耐密植組合鄭58/lg×昌7-2、綜58/lg×昌7-2、綜58/lg×ZJ220和綜58/lg×ZJ210已參加國家和山西省的區試和預試。

3 討論

3.1 無葉舌自交系選育

無葉舌自交系主莖與葉片的夾角小,葉片直立,通風透光好,穗上葉面積大,光能利用率高,是選育耐密品種的重要種質資源,這對提高群體產量具有重要意義[4]。因無葉舌性狀受一對主效隱性基因控制[5],其遺傳相對簡單,可采用回交法將無葉舌莖葉夾角小、葉片直立等優良性狀導入輪回親本。在用輪回親本回交后再自交,在其分離世代中選擇無葉舌性狀植株再用輪回親本回交,如此反復進行BC5后,最后選擇與輪回親本相近的無葉舌植株再自交2次,最終獲得農藝性狀一致、基因純合的無葉舌自交系。為加快育種速度,縮短育種年限,避免上述回交、自交選育無葉舌自交系帶來的世代多、育種年限長的弊端,可采用大量雜交,并用輪回親本連續多次回交,然后選擇優良單株自交1次,在分離穗行中選擇優良無葉舌單株,再施以自交1次的方法,最終獲選農藝性狀優良的無葉舌自交系,可縮短1/3育種時間,提高育種效率。

3.2 利用無葉舌種質創新耐密育種材料

耐密玉米種質是耐密玉米育種的基礎。開展耐密玉米種質挖掘、創新與利用研究,對拓展玉米種質基礎,提高玉米耐密育種水平具有重要意義[11-16]。2000年在P178自交系中發現1株P178變異株,經觀察,該變異株表現無葉舌和葉耳,葉片直立,后經選擇優良單株自交2代后育成穩定的P178/lg自交系。P178/lg自交系田間表現抗病、抗倒,葉片窄且短,莖稈與葉片夾角小、雄穗分枝少,株高、穗位適中,但雄穗不能完全抽出,只有近1/2外露,且散粉不暢。利用P178/lg自交系與昌7-2、鄭58分別雜交,并與之多次分別回交,最終選獲了具有鄭58、昌7-2遺傳背景的的昌7-2/lg、鄭58/lg無葉舌自交系。這2個無葉舌自交系保持了昌7-2和鄭58的高配合力的特點,還具有穗上葉夾角小,雄穗分枝數目少且夾角小,抗病抗倒,雄穗外露好的特點。以鄭58為母本、昌7-2/lg為父本進行雜交,育成并通過山西省審定的玉米耐密新品種大豐133。無葉舌自交系的育成,為選育耐密植玉米品種奠定了新的種質基礎。

3.3 無葉舌種質與雜種優勢利用

玉米雜種優勢群及其雜交模式的研究對于提高玉米育種效率具有重要意義,是玉米育種的重要基礎性工作,因此,受到國內外的廣泛重視[17-20]。本研究結果表明,無葉舌×無葉舌自交系組配的雜交種株型緊湊、耐密植,但不抗倒伏,產量雜種優勢低,這與王主選[7]研究結果一致。本研究結果表明,Reid類群系鄭58/lg與塘四平頭類群系昌7-2進行雜交,其雜交種表現產量最高,且莖葉夾角小,株型緊湊、耐密植,光合利用率高,抗病抗倒伏,是利用無葉舌選育耐密品種較為理想的組配方式之一。

[1]王秀鳳,景希強,葛立勝,等.耐密型玉米育種現狀及選育途徑探討[J].雜糧作物,2010,30(1):4-6.

[2]王元東,段民孝,邢錦豐,等.玉米理想株型育種的研究進展與展望[J].玉米科學,2008,16(3):47-50.

[3]趙久然.對“超級玉米”育種目標及技術路線的認識與思考[M]//中國玉米品種科技論壇.北京:中國農業科學技術出版社,2007:53-57.

[4]董春林,張明義,張彥芹,等.一個玉米無葉舌突變體Y43的遺傳分析[J].玉米科學,2011,19(4):35-36.

[5]蘇書文,郭新林,白琪林.玉米三個種質研究利用的進展[J].玉米科學,1995,3(4):1-3.

[6]魏宏斌,鄧利愛,郭銳,等.玉米無葉舌種質與雜種優勢利用研究[J].山西農業科學,2014,42(11):1153-1157,1182.

[7]王主選.玉米顯性無葉舌基因的利用及遺傳規律的初步探討[J].新疆八一農學院學報,1979(2):1-5.

[8]潘存生,鄭寶林,王漢寧.玉米葉舌遺傳的研究[J].甘肅農業大學學報,1986(1):42-46.

[9]蘇書文,高合明,郭新林.不同葉夾角玉米雜交種產量潛勢的研究[J].作物學報,1990(4):364-371.

[10]唐啟義,馮明光.實用統計分析及其DPS處理系統[M].北京:科學出版社,2002.

[11]蘇書文,白琪林,郭新林,等.三個玉米優異種質和育種素材創新的研究[J].作物雜志,1998(Z):66-71.

[12]董海合,李鳳華,楊兆順,等.玉米種質資源與種質創新的研究現狀[J].天津農業科學,2005,11(2):25-27.

[13]張前進,王振華,張新,等.玉米種質資源的創新與利用[J].河南農業科學,2006(4):28-31.

[14]周旭梅,高旭東,何晶,等.玉米種質創新途徑及其應用研究現狀[J].河北農業科學,2007,11(1):82-85.

[15]任志強,楊慧珍,肖建紅,等.優質高產玉米雜交種東潤88的選育及應用[J].山西農業科學,2015,43(12):1567-1569,1581.

[16]黃敏,程水源.玉米種質資源創新的技術與策略[J].河北農業科學,2007,11(5):62-64.

[17]王振華,張新,王俊忠,等.河南省玉米種質基礎、雜優群劃分和雜交優勢利用模式研究[J].河南農業科學,2002(7):4-8.

[18]周玉芝,張志剛,周進寶,等.河北省玉米種質基礎、雜優群劃分和雜交優勢利用模式研究[J].中國農學通報,2006,22(8):485-488.

[19]滕文濤,曹靖生,陳彥惠,等.十年來中國玉米雜種優勢群及其模式變化的分析[J].中國農業科學,2004,37(12):1804-1811.

[20]孟義江,高進軍.中國玉米優勢群劃分和利用研究[J].玉米科學,2006,14(1):16-17,32.

Utilization of Liguleless Germplasm and Heterosis in Maize

GUORui1,2,BAI Qilin1,GUOBaode1,YUE Lei2

(1.Institute of Crop Sciences,Shanxi Academy of Agricultural Sciences,Taiyuan 030031,China;2.Institute ofAnimal Husbandry&Veterinary,Shanxi Academy of Agricultural Sciences,Taiyuan 030032,China)

The multi-plants cross and continuous several generations saturated backcross were made with a liguleless line P178/lg as the donor and Chang 7-2,Zheng 58 as recurrent parent.Three elite liguleless inbred lines including Zong 58/lg,Zheng 58/lg,and Chang7-2/lg were selected.The results of analysis on the yield combination ability showed that the general combining ability of line Zong 58/lg was higher than the others and the special combining ability of two cross combinations,Zheng 58/lg×Chang 7-2,Zheng 58× Chang 7-2/lg were high.The results of crossing tests also showed that the hybrids from both liguleless lines had more upright leaves, poorer lodging resistance and weaker heterossis,while hybrids between ligules and liguleless lines had ideal plant type with smaller stem leaf angles and tassel branches angles,upright and narrow leaves,lodging resistance,stronger heterossis and higher yield.Based on the maize heterosis patterns,the cross method that using ligules×liguleless was one of efficient ways to breeding new maize varieties with density type.

maize;liguleless germplasm;heterosis

S513.032

A

1002-2481(2016)10-1427-06

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.10.01

2016-06-13

山西省自然科學基金項目(2014011004-2);山西省科技攻關項目(20130311002-11);山西省農業科學院育種工程項目(16yzgc2027);山西省農業科學院種業發展專項(2016zyzx02)

郭銳(1983-),男,山西陽城人,助理研究員,主要從事玉米遺傳育種研究工作。白琪林為通信作者。