轉基因重大行政決策及標識法律制度的思考

張方榮

(河海大學法學院,江蘇 南京211100)

轉基因重大行政決策及標識法律制度的思考

張方榮

(河海大學法學院,江蘇 南京211100)

全球轉基因農業快速發展的背景下,2016年中央一號文件提出要“加強農業轉基因技術研發和監管,在確保安全的基礎上慎重推廣”。轉基因技術被認為是把雙刃劍,益處和風險并存。在農業上應用轉基因技術存在著廣泛的爭論,爭論不僅限于生物學、醫學、環境學等自然科學,還涉及到倫理學、社會學、消費者權益等人文科學領域。關于轉基因農產品產業化的決策,事關糧食安全、生態安全和群眾健康,實屬重大行政決策。對此,需要進一步完善轉基因相關重大行政決策的決策程序,同時,探索建立起相關重大行政決策的終身責任追究制度。另一方面,在關于轉基因的觀點分歧較大的現實情況下,強化轉基因標注的相關法規,建立起嚴格規范的標識制度,實屬對贊成和反對兩派的對立觀念的一種妥協折中,不僅有利于幫助減輕對轉基因農產品產業化的反對聲音,更是對公眾知情權和選擇權的一種切實保護。

轉基因;行政決策;標注;法律

轉基因技術于20世紀70年代在美國興起,問世已有數十年歷史,這一技術成為了近代史上最快被采納的種植技術[1]。轉基因就是運用現代分子生物學的基因工程技術,將選擇的外源性基因轉移到目標生物體中,使目標生物體表達出營養、抗蟲、耐旱等優良性狀。1973年美國科研人員開發出了重組DNA技術,此后誕生了全球第一個轉基因大腸桿菌。1983年培育出轉基因煙草,是全球最早的轉基因作物。1986年美國研制的一種轉基因棉花被批準進入田間試驗。1994年一種延熟保鮮轉基因番茄成為全球首個被批準上市的轉基因食品,從此,轉基因食品正式進入了消費市場。目前,轉基因食品仍然以植物性轉基因食品占絕大多數,有轉基因大豆、轉基因玉米、轉基因番茄、轉基因木瓜等品種。隨著轉基因技術在農業領域應用的飛速發展,越來越多的轉基因食品將逐漸走上消費者的餐桌。

1 轉基因技術對農業發展影響重大

雖然近年來有關轉基因的爭議不斷,其安全性不斷受到質疑,各種觀點莫衷一是,但轉基因作物在全世界的擴張步伐并沒停止。它越來越深地滲透到農業生產當中,越來越明顯地影響著農業的發展。

國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)于2015年1月28日在北京發布的《2014年全球生物技術/轉基因作物商業化發展態勢》中數據顯示,2014年世界轉基因作物種植面積已有1.815億hm2,有28個國家種植了轉基因作物。種植轉基因作物國家的人口占全球總人口的60%以上。我國2014年轉基因作物種植面積達390萬hm2[2-3],已居世界第4位,僅次于美國、阿根廷和加拿大[4]。我國商業化種植的轉基因農作物主要是轉基因棉花,還有小面積的轉基因馬鈴薯和南瓜[5]。我國轉基因研究整體水平在發展中國家處于領先地位,一些領域已經進入國際先進行列,如我國是世界上繼美國之后第2個自主研制成抗蟲棉的國家;轉基因水稻的研制處于世界前列[6]。

2009年10月,農業部批準了抗蟲水稻華恢1號等3種轉基因品種的安全證書,這是向產業化種植方向邁出的重要一步(盡管還未獲得商業化批準)。該批安全證書期滿后在2015年1月得到續期[7]。

2 轉基因食品安全性的爭議短期無法消除

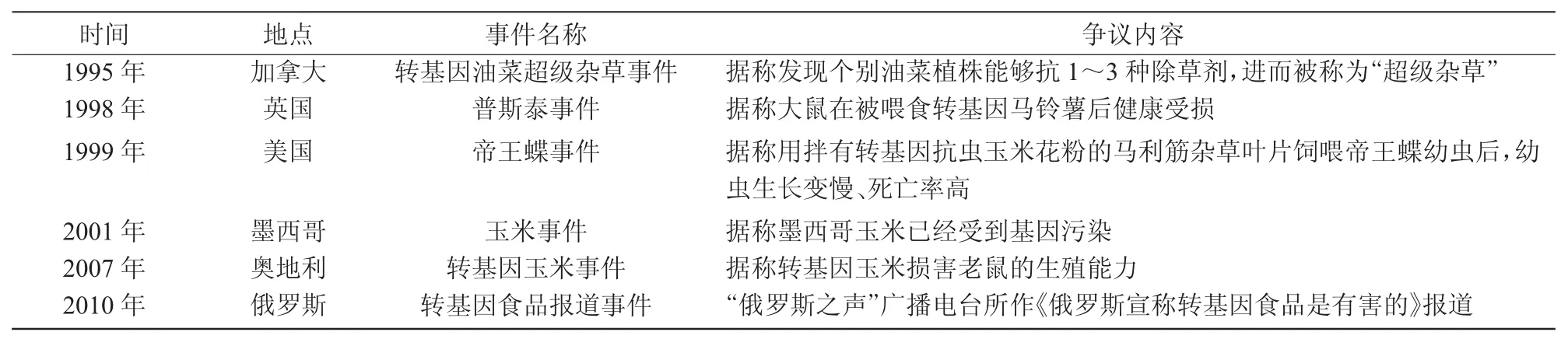

轉基因是一種新興的生物技術,誕生以來的發展過程中一直伴隨著巨大的爭議,在全世界都屬于爭議性的熱門話題。圍繞轉基因發生的爭議如表1所示。

表1 國外轉基因安全爭議代表性事件[8-9]

2009年我國“轉基因主糧風波”[10]、2012年黃金大米曝光事件、2013年方舟子崔永元論戰轉基因食品、2014年湖北出現轉基因水稻種植、2015年試吃轉基因大米活動等等,轉基因在國內也掀起了一陣陣輿論風暴,圍繞轉基因農產品的爭論,時至今日未曾止息。

贊成者認為,人類現在所吃食品都不是純自然的,因為所有的農產品都經過了長期的人工栽培,早已打上了人工干預的烙印。傳統的作物改良途徑也是通過基因變異而來,和轉基因本質相同。既然轉基因技術與人類掌握的其他農業技術并沒有本質區別,對轉基因食品的安全性也就不必擔心。如轉基因巨頭孟山都(Monsanto)公司在其網站上稱:“數以百計的研究已證明,轉基因生物不會帶來任何健康風險,也不會引起新型過敏癥或癌癥、不孕不育癥等疾病。自從農民使用轉基因種子開始培育作物(自1994年左右起),還沒有任何實例證明轉基因對人體健康產生危害,包括產生新的過敏癥”[11]。“世界上主要的農業大國都是接受轉基因作物的,反對的都不是農業大國[12]”,“網絡上反對轉基因作物的宣傳是沒有道理、充滿偏見、經不起分析的,也是別有用心的[13]”。

反對者則認為,雖然生命科技已發展到能夠繪制人類基因組圖譜的水平,但人類對基因的了解還遠不夠深入。生命體是一個極端復雜的完整動態系統,基因之間緊密關聯,一個基因會影響另一個基因的表達。而目前的基因研究只是通過試驗探求處在孤立狀態下的單個基因的功能,無法掌握多個基因互相作用的集合功能,可能會對人體健康造成意想不到的后果。轉基因所帶來的抗蟲性等所謂優點,在一段時間后就會喪失。比如,隨著生產上大面積使用轉Bt基因植物,目標害蟲對其產生抗性是不可避免的[14]。另外,轉基因植物在田間種植后,所轉基因可能會飄移到鄰近地區近緣野生植物中,造成基因污染。基因污染可以自我繁殖并且迅速大面積擴散,比大氣污染、水污染要難治理得多,一旦發生這種生態災難,人類基本就是束手無策。

總之,贊成者以農業專家、轉基因技術公司為代表,認為轉基因食品不僅并無危險,轉基因農產品還具有抗病蟲害、提高產量、增加營養等多種優點,是未來生物技術創新和農業產業發展的重要領域。反對者職業分布較廣,有環保人士、醫生、媒體人、人文領域學者等,認為其潛在安全性存在隱患,擔心轉基因食品對人體健康有難以預知的后果,擔憂轉基因植物逸散會對環境造成無法挽回的生態災難。

3 對轉基因的爭論在深層次上牽涉到生命倫理問題

圍繞轉基因的爭議,已不僅僅是科學爭鳴的問題,從深層次看,還涉及到生命倫理問題。倫理學主要研究道德問題,強調道義原則,認為是否實行一定的行為應主要看道義而不是只看結果。從倫理學的視角來看,對轉基因的爭論主要圍繞2個論點展開。

3.1 轉基因作物是否符合自然定律

反對的觀點認為,傳統的雜交技術是局限于同一物種或親緣物種之間的基因轉移,符合地球生命億萬年以來的自然進化規律。但轉基因技術跨越了天然雜交的物種屏障,違背了不能打破物種界限的自然進化規律。而且轉基因技術育成的農產品因為被添加了橫向移入的其他物種的基因,已不再是其上一代親本完全意義上的后代。因此,這種打破自然定律的對自然的不尊重應當被否定。

贊成者認為,人類的生產生活恰恰正是自然的一部分。人類誕生以來的歷史正是一部影響自然、改造自然的歷史,科技越發達,人類對自然的改造能力就越強。解決人類面臨的問題,還得要依賴科技的發展。轉基因技術的成功,恰恰證明了該技術符合內在自然規律,否則無法取得成功。顯然,這樣的論述屬于人類中心主義的觀點。

3.2 轉基因農業對消除人類饑餓問題所起作用

贊成者認為,正如馬斯洛需求層次理論所論述,只有先給缺糧人口解決糧食問題,才能談得上進一步解決他們更高層次的需要。因此,解決饑餓人口的吃飯問題才是最大的倫理問題,也正是最實際的道德行為,其他的諸如轉基因的安全性等倫理問題在此面前都是“民無食,何不食肉糜?”式的奢談。反對者認為,雖然轉基因作物的產業化在解決發展中國家貧困人口的糧食問題上有一定的潛力,但也僅是一個選項而已。而且之所以存在饑餓問題,表面上看是缺糧地區的產量問題,但最根本的原因卻是糧食分配問題。不建立更公平的國際政治經濟新秩序,就無法從根本上解決缺糧國家的吃飯問題。再從糧食安全的根本——種子安全來看,幾千年來,農業生產都是將作物成熟后的種子留種循環播種,而今農戶使用轉基因種子后如果擅自留種播種則會落入轉基因技術公司的專利陷阱。更可怕的是,轉基因公司有意生產不能留種的種子,造成農戶只能年年購買轉基因種子。這樣,世界糧食安全就會完全被轉基因公司操控。

從倫理學的觀點出發,完全支持或反對轉基因農作物的產業化都有失偏頗。雙方觀點對立,以后仍會處于誰也說服不了對方的境況。

4 轉基因食品是否標注直接涉及消費者知情選擇權

《消費者權益保護法》第8條規定消費者有權要求經營者提供商品的生產者、規格、主要成分等有關情況。第9條規定消費者享有自主選擇的權利。這2條相輔相成,一條保障消費者知情權,另一條保障消費者選擇權。如果消費者無法區分市場上的轉基因食品和非轉基因食品,那么對不愿意食用轉基因食品的消費者顯然是一種傷害。只有實施強制標注制度才能切實保障消費者的知情權和選擇權,達到對合法范圍內的迥異價值取向給予尊重。因此,對爭論極為激烈的轉基因食品,合適的辦法就是給轉基因食品加以標注,將食品的轉基因信息全面準確地提供給消費者,包括明確告知消費者商品中含有何種轉基因成分、含量多少、營養成分等信息要素,讓消費者在充分知曉情況的基礎上自主選擇。

5 我國的轉基因相關政策法規

政府部門對轉基因技術比較重視。轉基因生物新品種培育被列入了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020)》。2015年中央一號文件提出要加強農業轉基因生物技術研究、安全管理、科學普及。2016年中央一號文件提出要加強農業轉基因技術研發和監管,在確保安全的基礎上慎重推廣,對轉基因技術研發推廣作出了部署。

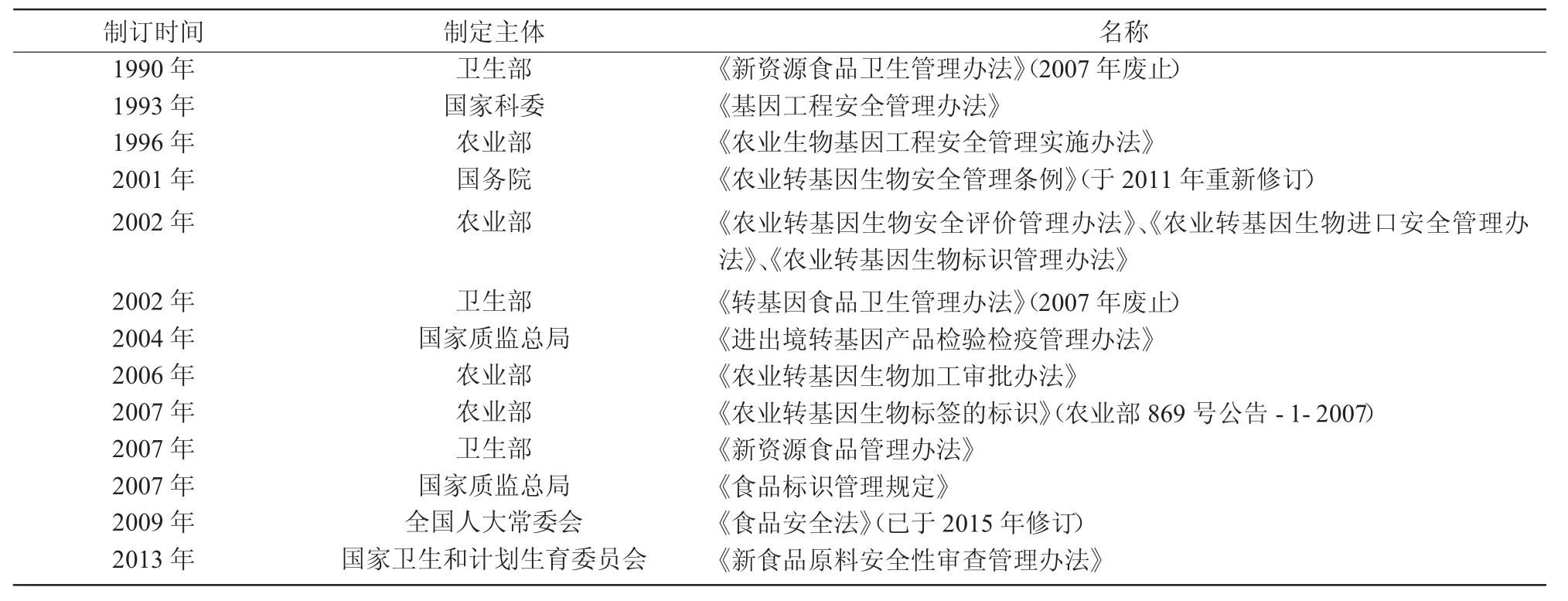

我國在規范轉基因食品方面不斷加強法制建設,先后制定了一系列的法規制度。如1993年國家科委制定的《基因工程安全管理辦法》,這是我國第一部專門關于轉基因生物安全管理的行政規章。2001年,國務院制定的《農業轉基因生物安全管理條例》,是關于轉基因安全的第一部行政法規。2009年《食品安全法》的出臺,進一步提升了涉及轉基因的立法層級,將轉基因問題從行政法規和規章的層級提升到了法律的規制范圍內。我國轉基因相關法規和制度如表2所示。

表2 我國轉基因相關法規和制度

總體來看,關于轉基因的立法層級越來越高,法律條文越來越細。

6 完善轉基因相關重大行政決策程序和責任追究制度

之所以社會上對涉及轉基因農產品的行政決策產生很大的爭議,和其決策程序有莫大的關系。轉基因作物的種植必然會影響甚至危及傳統農業和有機農業的發展[15]。關于轉基因農產品產業化的決策,事關糧食安全、生態安全和群眾健康,實屬重大行政決策。對此,需要按照《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》中關于完善重大行政決策法定程序和建立重大行政決策終身責任追究制度的要求,通過決策程序制度建設,細化決策前、決策中、決策后所必經的法定程序,建立起有效的決策失誤事前防范機制以保障決策質量。在重大行政決策作出后,記錄存檔,及時進行動態的事后評估。同時,探索建立起轉基因相關重大行政決策的終身責任追究制度。

7 強化轉基因標注有助于減少轉基因農產品產業化阻力

由于轉基因技術可能帶來巨大的經濟利益,轉基因技術仍然在世界范圍內不斷發展與應用。我國的轉基因技術迎頭趕上,轉基因技術在農業領域的開發利用已具有一定的水平。政府從科技進步和糧食安全的高度對轉基因新品種的產業化方向給予了肯定。我國每年還需從國外進口大量轉基因大豆,用于榨油和用作飼料。可是,政府關于轉基因農產品產業化的決策、農業專家的呼吁,社會支持度卻很低,社會對轉基因食品安全性的爭論愈演愈烈。在2010年的兩會,50多名政協委員聯名提案,要求緩行轉基因水稻和玉米的商業化生產[16]。2013年,還發生了61位院士聯名上書支持轉基因風波,事情信息不明,對峙卻已形成[17]。如若綜合衡量轉基因的健康、生態、社會等風險,轉基因作物是否應該產業化一時還難以得到確定的答案。鑒于轉基因產業化發展,目前已不僅是一個單純的技術問題,還演變成了一個復雜的社會問題,因此,要化解各方觀念沖突,一個途徑就是通過以轉基因標識的法律強化作為突破口,調解產業化發展的困局。

長久以來,轉基因的相關立法滯后于轉基因技術發展應用的步伐,轉基因農產品的標識制度未能受到充分重視,消費者的知情選擇權不能夠得到充分保障,增強了消費者對轉基因食品的排斥心理,也不利于對轉基因食品的風險管理。通過標注,由消費者自主選擇,才能夠充分體現對消費者意愿的尊重。

7.1 國外的做法

轉基因技術發展較早的國家,轉基因立法相應也比較早,其關于轉基因農產品標注的法規中合理的方面可資參考。

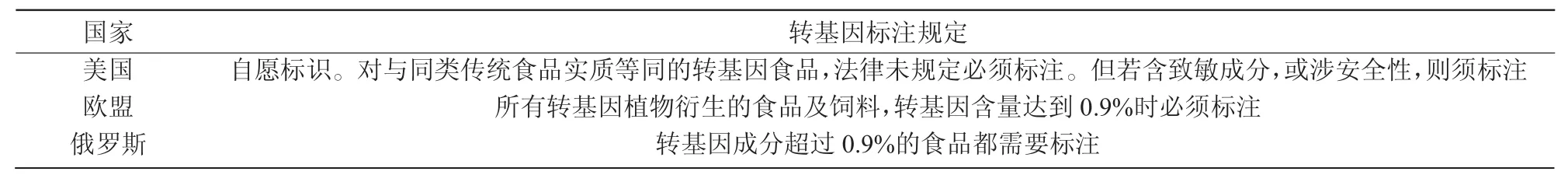

美國和歐盟因為對轉基因技術態度有所差異,對轉基因食品標注的立場差別也較大。美國對轉基因實行自愿標識制度,這樣并不利于對消費者權利的保護。歐盟采用預防原則作為轉基因立法原則,標識制度規定嚴格[18]。一些國家對轉基因標注的具體規定如表3所示。

表3 一些國家的轉基因標注規定[19]

7.2 我國轉基因農產品標注的現狀

目前,我國對轉基因農產品的標注主要由全國人大制定的《食品安全法》、國務院制定的《農業轉基因生物安全管理條例》、衛生部制定的《新資源食品管理辦法》、國家質檢總局制定的《食品標識管理規定》、農業部制訂的《農業轉基因生物標簽的標識》等進行規范。在轉基因標識的使用和管理上仍然存在諸多問題。

7.2.1 法規要求不盡一致 《農業轉基因生物安全管理條例》第28條規定“在中華人民共和國境內銷售列入農業轉基因生物目錄的農業轉基因生物,應當有明顯的標識”。按照《農業轉基因生物標識管理辦法》所列實施標識管理的農業轉基因生物目錄僅包括大豆、玉米、油菜籽、棉花種子、鮮番茄等共計5大類17種。而《食品標識管理規定》第16條規定“屬于轉基因食品或者含法定轉基因原料的”應在其標識上標注中文說明。《食品標識管理規定》要求的標注范圍寬于《農業轉基因生物標識管理辦法》。可見,關于是否需要標注,規定并不統一。

7.2.2 標注范圍不夠全面 按照《農業轉基因生物安全管理條例》和《農業轉基因生物標識管理辦法》的要求,僅是被列入農業轉基因生物標識目錄內的品種才必須標注,而且僅規定了對轉基因農產品及其直接加工品需要標注,對再加工品及混合加工品未作要求。以轉基因大豆為例,只有大豆種子、大豆、大豆粉、大豆油、豆粕這5種轉基因大豆產品需要標注,像豆奶粉、豆漿、豆腐、醬油等這些大豆深加工產品則不必標注。

7.2.3 轉基因標識不夠顯著 《農業轉基因生物標簽的標識》國家標準要求當包裝的最大表面積達到10 cm2時,字體高度不小于1.8 mm或不小于產品標簽中其他最小強制性標示的文字。生產商出于擔心標注后影響銷售的考慮,利用國家標準這樣的較低要求,常進行捉迷藏式標注甚至不標注。就連一些著名品牌食用油也只是用細小字體說明加工原料是轉基因大豆,故意讓消費者難以發現。

7.2.4 標識內容規定不夠詳細 雖然我國現行法規對轉基因食品進行標注提出了要求,但是并未對標注的內容作出非常細致規定,生產商和銷售商容易鉆法律的空子,不向消費者提供食品轉基因方面的詳細信息。這樣的做法,無疑侵犯了消費者的權利。

7.2.5 市場監督管理不夠嚴格 三鹿奶粉事件等一系列食品安全事件都表明,如果沒有完善的法律,沒有嚴格的監管,僅靠企業自律來保證食品安全極不現實。違法種植銷售轉基因大米[20]等事件反映出對轉基因存在監管不力的現象。實踐中,鮮有轉基因食品因標注不符要求而受到行政處罰的案例。

7.3 完善轉基因農產品標注制度

轉基因農產品是否安全,預期在一段時間內還將爭論下去。為了有效防控風險,保護消費者的知情選擇權,有必要對轉基因農產品加強監管,而完善轉基因標注制度是其中不可忽視的環節。我國對轉基因的標注管理還需加強。要在借鑒國外經驗的基礎上,結合我國國情,提高轉基因標注管理水平。

7.3.1 堅持強制標識制度 加強轉基因食品的標注管理有利于轉基因食品的流向跟蹤,對其食用安全性追蹤研究具有重要作用。而且實施強制標注,反而能減少轉基因產業化的阻力。應該尊重科學,從國情出發,在綜合考慮農業產業發展需要和公眾接受程度的基礎上,實行強制性標注制度。制定嚴厲的懲罰措施,提高違法成本,形成有效的法律威懾。

7.3.2 擴大轉基因農產品的標注范圍 目前需要標注的轉基因農產品范圍過窄,并不利于對我國轉基因農產品市場的風險管理和消費者知情選擇權的保障。要結合轉基因技術發展應用最新情況,及時擴充標識范圍。對標注對象可采取概括式規定的方式,凡在規定范圍內的轉基因農產品就應當嚴格依法標注。

7.3.3 細化標識信息要素 要明確標注的方式。有必要設計醒目的轉基因專用圖形標志供統一使用。要提高對轉基因農產品標注使用字體、字號、面積、色彩方面的要求,細化標準,以便于向消費者準確明晰地傳遞信息。要將轉基因農產品中所含轉基因成分予以說明,對可能產生的人體健康和生態環境危害必須作出警示。

7.3.4 監管主體加強分工協作 2016年3月31日,農業部召開了全國農業轉基因監管工作會議,要求農業主管部門進一步加強轉基因監管工作[21]。目前,我國轉基因相關管理部門較多,包括農業、衛生、質檢等多個職能部門。如果各個職能部門不能緊密配合,執法效果就會大打折扣。因此,要進一步明確農業、科技、環保、衛生、工商、質檢等各部門的管理職責,形成有效銜接的協調管理機制。建立和完善包括生產、流通、消費全過程的轉基因生物市場監督管理體系。擴大抽檢頻率和范圍。各相關部門充分行使行政管理職能,加強監管中的協調配合,嚴格執法,有力維護法律的權威,樹立轉基因標識制度在公眾心中的公信力。

7.3.5 適當增加轉基因監管經費 在轉基因農產品的研發方面,投入經費比較多,可是用在轉基因監管方面的專項經費卻較少。這和急需加強監管工作的形勢要求不相適應。因此,還需要適當增加監管執法經費。

7.3.6 建立健全覆蓋全國的轉基因生物安全監管和監測系統 大力加強轉基因生物安全性研究的同時,要建立起快捷的預警機制,通報全球農作物中監測到的轉基因成分,保護消費者免受可能存在的風險。

7.3.7 建立與社會公眾交流的暢通渠道 相關部門要充分運用傳媒,客觀介紹轉基因知識和相關管理制度,加強對轉基因監管工作的報道。完善公眾參與轉基因安全管理機制,保障公眾的知情權和監督權。

轉基因技術在農業上的應用潛力巨大,如果完全絕對禁止應用顯然是走入極端,也不符合提高我國農業國際競爭力的需要。2016年中央一號文件提出“加強農業轉基因技術研發和監管,在確保安全的基礎上慎重推廣”,明確了本著謹慎的態度實現轉基因技術產業化應用的方向。農業部制定了推進轉基因技術應用的路線圖[22]。在生命科學目前對基因的了解還不夠透徹的情況下,開發出的轉基因作物和轉基因食品,難免會讓人們對其安全性產生擔憂。面對社會的質疑聲音,要加強對轉基因產業化的經濟、健康、生態、社會效果的綜合評估;完善轉基因重大行政決策程序和終身責任追究制度建設;增強政策制定過程中的透明度,在轉基因作物的產業化決策之前,加強公眾參與,廣泛聽取社會各界意見,平衡各相關利益群體不同的價值取向;輔之以嚴格的監管和責任追究,興利除弊,降低風險發生的概率和程度。這樣,在凝聚社會共識的基礎上,探索轉基因技術在農業上的應用方向,使轉基因技術朝著有利于人類生存和發展的方向發展,更好地為人類服務。

[1]杜鵑.中國仍是轉基因作物主要種植國 [N].中華工商時報,2012-02-15(04).

[2]杜艷艷,劉陽.全球轉基因作物種植現狀及啟示[J].全球科技經濟盼望,2015,30(7):39.

[3]王小萱.2014年全球轉基因作物種植和收益持續增加[EB/OL]. [2015-01-30].http://www.cnfood.cn/n/2015/0130/45900.html.

[4]曹華明.轉基因技術安全性問題和思考 [J].天津農業科學,2014,20(3):19.

[5]尚泓泉,王振云,陳炳.轉基因農作物的潛在優勢、風險及發展策略淺析[J].河南農業科學,2009(7):13.

[6]張啟發.轉基因作物將為中國農業發展提供根本出路 [J].科技導報,2007(4):1.

[7]黃蓉.我國轉基因水稻、玉米重獲農業部安全證書[EB/OL]. [2015-01-05].http://politics.people.com.cn/n/2015/0105/c1001-26 329575.html.

[8]王宮偉,金安江,林擁軍.國際上幾個典型的轉基因安全爭議事件的真相[EB/OL].[2013-05-16].http://www.moa.gov.cn/ztzl/zjyqw gz/kpxc/201305/t20130516_3463360.htm.

[9]陳茹梅.轉基因研究中八個“安全性事例”分析[EB/OL].[2013-07-29].http://www.agrogene.cn/info-394.shtml.

[10]李建軍.關于轉基因水稻商業化辯論:相關的倫理與公共治理問題[J].科學學研究,2012,30(8):1121-1123.

[11]孟山都公司.轉基因生物與健康[EB/OL].[2016-04-03].https: //chinese.gmoanswers.com/explore/gmos-health.

[12]陳曉亞.主要的農業大國都接受轉基因作物 [J].科學世界,2016(2):46.

[13]肖國櫻,周浩,孟秋成,等.中國轉基因作物的主要爭論問題與解讀[J].農業現代化研究,2011,32(6):669.

[14]楊春英,楊艷春,郜習信.害蟲對轉Bt基因植物的抗性[J].河南農業科學,1998(10):18.

[15]周超.保障轉基因農業與非轉基因農業共存的政策[J].宏觀經濟研究,2014(2):18.

[16]樊春良.轉基因主糧決策應該擴大公眾和社會參與[J].民主與科學,2010(2):2.

[17]鮑小東.一封聯名信的意外風波尋找61位“挺轉”院士[EB/OL].[2013-12-5].http://www.infzm.com/content/96440.

[18]羅承炳,邵軍輝.轉基因食品安全法律規制研究[M].長春:吉林人民出版社,2014.

[19]農業部農業貿易促進中心政策研究所,中國農業科學院農業信息研究所國際情報研究室.不同國家的轉基因標識制度[J].世界農業,2015(1):193,202.

[20]李艷潔.轉基因安全證書尷尬:商業種植爽約非法種植難禁[EB/OL].[2014-08-23].http://finance.sina.com.cn/china/2014082 3/013220097041.shtml.

[21]龍新.農業部要求進一步加強轉基因監管工作[N].農民日報,2016-04-05.

[22]張璐.農業部明確轉基因推進路線[N].北京晨報,2014-12-06(A2).

Thinking of the Major Administrative Decision-making and the Labeling System of GM

ZHANGFangrong

(College ofLaw,Hohai University,Nanjing211100,China)

Under the background ofthe rapid development ofthe global GMagriculture,2016 Central Document No.1 puts forward to strengthen the agricultural transgenic technology research and development and regulation,promotion on the basis of ensuring safety. Transgenic technology is considered to be a double-edged sword,benefits and risks coexist.There is a wide controversy about the application of transgenic technology in agriculture.The debate is not only limited to natural science such as biology,medicine,and environmental science,but also the humanities,such as ethics,sociology,consumer's rights,and so on.Decisions on the industrialization ofGMagricultural products,concerningfood security,ecological securityand mass health,it is a major administrative decisions.We need to further improve the genetically modified major administrative decision-making process,at the same time,to explore the establishment of the system of lifelong responsibility for relevant major administrative decisions.On the other hand,in the case of a large divergence on the viewpoint of genetically modified,strengthen GMlabeling regulations,establish strict labeling system,it is for approval and opposing ideas a compromise,which is not only to help reduce the opposition to the industrialization of genetically modified agricultural products, but alsoa practical protection for the public's right toknowand tochoose.

transgene;administrative decision;label;law

D922.16

A

1002-2481(2016)06-0879-06

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.06.40

2016-04-12

張方榮(1976-),男,江蘇南京人,在讀碩士,研究方向:行政法。