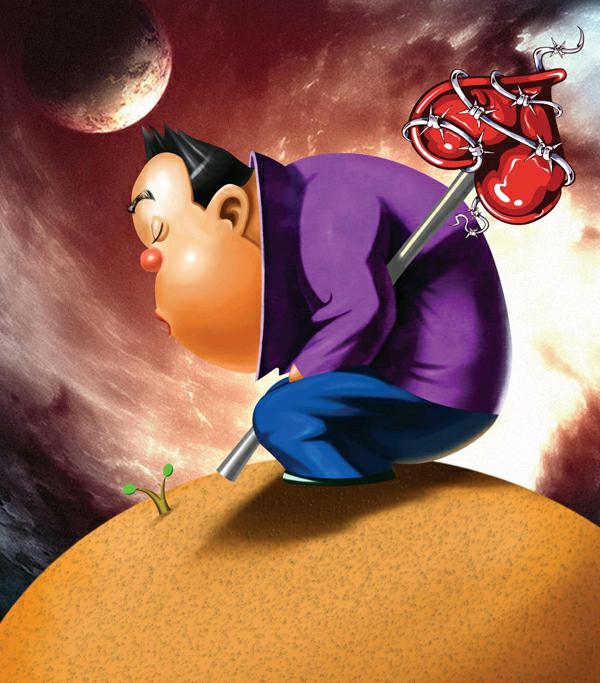

“心病”求解

張瑜

2016年即將過去。

當你看到這些文字時,或許已經在懊惱與興奮交織的復雜心情中迎來了新的一年。

你有沒有問過自己,在懊惱什么,又在興奮什么?

為什么你對過去和未來,會產生這樣的情緒?

在令你興奮或懊惱的每一件看似偶然事件背后,是否有一些類似于“注定”的東西,是那些偶然性面具下的真相,而它,一直藏在你內心深處。

這,其實就是所謂的“心病”。

或許對很多人來說,那被深藏起來卻還時常蠢蠢欲動的心理問題,早被歸于他們所忌諱的疾病中的一種,讓他們不敢面對,甚至陷入“我是不是有精神病”的恥感中。

許多人都還沒意識到,正視自己的“心病”,并且積極面對和處理,其實質是經濟與社會發展的一個必然結果——物質的豐富使得人們脫離了生存危機,從而更加關注自己的精神與心靈。

從某種意義上來說,只有清掃心理上的問題,以積極的心態生活,才會持續創造出巨大的社會財富——不僅是物質層面的,還包括精神層面的。

這便是為什么心理學家會認為,心理學無法改變過去,卻能改變未來。

但是,當你開始關注自己的內心并試圖解決一些問題,你可能會發現,在中國,心理咨詢及治療行業還處于不成熟的發展階段——專業人才匱乏、相關教育體系不完善、行業標準缺失、市場發展緩慢。

如果按照發達國家1:1200心理咨詢專業人士與人口之間的比例來推算,中國這方面人才有近100萬的巨大缺口。

正常情況下,心理咨詢的從業者應該接受專業系統的理論學習和技能訓練,然后執業咨詢。在心理咨詢發展較早的美國及歐洲,通常認為科班的本科生都不太可能具備直接成為專業心理咨詢師的能力,需要長期的系統的更高階的學習及培訓。

中國的現實是,大部分從業者是經過數周的碎片化、技能化的培訓之后,就考證上崗了。數據顯示,中國執業的心理咨詢師中,有80%為半路出家。

近年來,隨著人們對內心的關注度越來越高,一部分從業者甚至是因為嗅到了市場的“銅臭味”便匆匆進入這個領域,他們對專業及職業道德的各種不尊重,成為一股“泥石流”,給這個仍在稚年的行業發展平添了更多的不確定性。

或者,我們應該反過來看,只有市場需求足夠大,而需方對心理咨詢的認識更加理性和成熟,才會促進整個行業的商業化成熟度,推動其向專業化發展,于是需方也才能夠享受到真正高質量的心理服務。

而這,首先依賴于處于轉型期社會中的每個人對自己內心的理性的關注。或許,我們都應該從“心”開始。