當繪畫遇上“結構元素”

結構是事物各個組成部分的搭配與排列。宇宙萬物都會有其自身的結構形態,大至宇宙,小至基本粒子。實際上,科學家或畫家們所進行的科學研究和藝術創造等,都離不開對結構的描繪。有些先前不被人所知的結構圖景大白于天下時,甚至對科學產生了突破性發展,如原子結構、DNA結構等。本期我們探討畫家們如何對各種層次結構進行描繪以及發揮其科學和藝術的作用。

描繪宇觀結構的畫作

“宇觀”的概念出自已故中國天文學家、南京大學天文系(現天文與空間科學學院)教授戴文賽先生。該概念描繪了可直接觀測但不能以物質手段加以影響或變革的時空區域及結構,包括星團、星系、星系團、超星系團、總星系團及遍布宇宙空間的射線和引力場所構成的物質系統。而對宇觀世界結構的描述需借助廣義相對論和星系力學等。

這是借助計算機繪制的一幅彩色畫作,表現了星系中黑洞與星云等天體結構的融合

17世紀法國哲學家、數學家笛卡兒在他的“世界體系”中,想象著宇宙諸多天體之間,布滿了由看不見的物質所形成的渦動結構,并用圖畫的方式表現出來。雖然后來他的部分觀點存在一些認識上的局限,但從21世紀開始,通過理論推算、實驗觀察或計算機模擬等手段證明,宇宙確實存在大量看不見的透明物質網狀結構。

描繪宏觀結構的畫作

為區別宇觀范圍,人們將日常可見的、直至到達太陽系距離的,以及基本可用牛頓力學解決的范圍稱為宏觀世界。

16世紀,比利時出生的解剖學家維薩留斯在1543年出版了著名的《人體結構》一書。這是解剖學中一個里程碑事件—它是當時對人體結構方面描述最為精確的一本書。該書有大量的精美插圖,許多肌肉組織與器官結構的繪制具有科學性,并且這些精美的人體結構插圖都是出自維薩留斯和凱爾卡爾(威尼斯大畫家提香的學生)之手。

英國太空畫家哈代的畫作《近看星系》,它讓我們仿佛在近距離上看清了旋渦星系的結構

1996年,混沌與分形的創始人費根鮑姆、芒德布羅等與中國同行一起參加了以“復雜與簡單”為主題的學術討論會。中國現代著名繪畫大師吳冠中以“復雜與簡單”為主題繪制了一幅描繪自然世界結構形態的畫作,并做了配畫詩,以概括其畫作的神韻。

在這里,我們不得不說說“分形”這一概念,該概念是簡單性產生復雜性的一個極好例證。由一組稱為芒德布羅集的復數,通過簡單的數學組合便可得到一系列復雜的結構圖形。

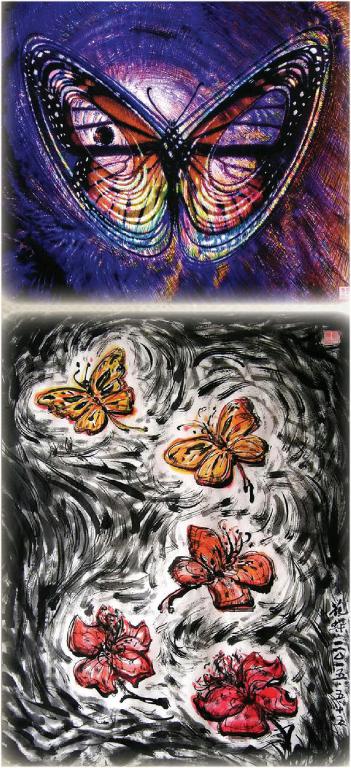

“蝴蝶效應”是一位美國氣象學家洛倫茲在20世紀中葉提出的,該名詞在混沌學中影響較大、流傳極廣,應該說它是一種對初始條件的某種依賴和放大效應,洛倫茲在演講中提到:一只蝴蝶在巴西扇動翅膀,有可能會在美國的得克薩斯引起一場龍卷風。用專業的話來講,大氣的行為對于小振幅擾動可能產生不穩定的劇烈狀態。更深層次地講,混沌是一種事物發展的潛結構。我們甚至可以用繪畫的形式對這種關聯結構加以表現。

描繪介觀結構的畫作

“介觀(mesoscopic)”這一詞匯,由科學家Van Kampen于1981年提出,指的是介乎于微觀和宏觀之間的狀態,包括從微米、亞微米、納米到團簇尺寸(從幾個到幾百個原子以上尺寸)的范圍領域。其中有一個名為“巴基球(化學式C60)”的結構最為著名,它與我們所喜愛的足球結構的經典形象十分吻合,即碳家族中一種完美的對稱構造。由于這個結構的提出是受到建筑學家巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的啟發,因此科學家把C60叫作富勒烯,也叫足球烯。

笛卡兒對渦動宇宙結構的描繪(左圖) ? ?計算機模擬的暗物質“宇宙之網”結構(右圖)

知識鏈接

富勒烯名字的由來

克羅托等人之所以能夠勾畫出C60的分子結構,巴克敏斯特·富勒的啟示起了關鍵性作用,他們一致建議,用巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的姓名加上一個詞尾-ene來命名C60及其一系列碳原子簇,稱為Buckminsterfullerene,簡稱Fullerene,中譯名為富勒烯。

1996年,克羅托、柯爾和斯莫利被授予諾貝爾化學獎,表彰他們發現了被稱作富勒烯的全碳足球分子,該發現開啟了碳化學研究的一方新天地。碳有兩種主要形態(或者稱同素異構體),用來做戒指的鉆石和鉛筆中的“鉛”—石墨,還有幾種被稱作無定形碳的不規則非結晶體形態。在1985年,克羅托、柯爾和斯莫利發現碳具有另一種全新的結構:其實際形狀是一個擁有截二十面體的數學多面體,有20個六邊形的面和12個五邊形的面,這正是現代足球的典型結構。多數化學家相信將來會證明這是許多重要化學制品的構件—巴基球化學擁有廣闊的研究前景。

“蝴蝶效應”的藝術性圖解(上圖)(劉夕慶/繪) ?對花兒與蝴蝶結構逐漸變化進行描繪的中國畫(花瓣結構漸變成為蝶翅結構)(下圖)(劉夕慶/繪)

描繪微觀結構的畫作

一般來說,原子尺度、量子力學研究的范圍才屬于微觀世界。在科學史上,對微觀結構的描繪是從顯微鏡發明后開始的。例如,17世紀英國的胡克因其對彈性的研究而聞名于世,但他同時也以生物學家而名揚四海,尤其對昆蟲的顯微研究。1665年他第一次觀察微觀細胞級別的構成,并于同年出版了《顯微術》一書,展示了其顯微研究的成果。該書內有57幅精確的素描插圖,大部分是胡克本人所作,它們顯示了人們肉眼看不見的奇特構造,例如蒼蠅的復眼、蜜蜂的細刺、跳蚤的身軀等,因此,有些科學史書籍稱胡克為插圖大師。

在20世紀微觀結構領域中,丹麥物理學家玻爾的原子結構與美國物理學家蓋爾曼的夸克結構模型等都對人類認識微觀世界起到了極大的促進作用。這些結構模型不但讓人們“看到”了原子、中子、質子的“本來面目”,而且還能了解它們的作用機制。在原子結構等物理化學理論的觸發下,也就是在20世紀中葉后,美國分子生物學家沃森與英國物理學家克里克合作,采用“拼圖”式的方法發現了DNA結構,為解釋生命的秘密作出了關鍵性的貢獻。相較于科學家,20世紀的杰出科學思想畫家埃舍爾則給后人留下了更多的以精美結構著稱的經典畫作。

總之,對結構形態的描繪是畫家們所樂于進行的,因為它們有顯示其個性的美妙一面,這是藝術之美;而各種自然或人為創造的結構形式,構成了人類認識世界的必經之道,它們在最根本的層面上都是簡潔優美的,這是科學之美。藝術之美與科學之美,美美相疊,必將成為科學與藝術相融的大美圖景。