對“氣虛發熱”的思考

顧思臻 黃 震 竇丹波

(上海中醫藥大學附屬曙光醫院傳統中醫科,上海,201203)

?

對“氣虛發熱”的思考

顧思臻 黃 震 竇丹波

(上海中醫藥大學附屬曙光醫院傳統中醫科,上海,201203)

統計408篇“氣虛發熱”個案中所載的癥狀,方藥以及涉及的疾病,以期了解現代醫家對該證候的認識及臨床應用情況,作為中醫特有的退熱方法,通過該文獻研究試圖明確“氣虛發熱”的適用范圍,為實際臨床運用的進一步研究打下基礎。

氣虛發熱;醫案;統計;思考

“氣虛發熱”作為中醫發熱證型的一種,其源于李東垣的“陰火”理論,該理論近50年,已從其涵義、病機、臨床表現、治法及代表方劑等方面作了大量的研究,同時從1960年至今也報道了大量“氣虛發熱”的醫案,或為個案,或為小樣本,但缺乏較大范圍的文獻統計,此次就對典型的個案文獻進行搜集分析,以期從臨床案例統計更好地理解并探討“氣虛發熱”及相關中醫理論,現將具體內容展開如下,以嗣同道。

1 研究方法

以“氣虛發熱”作為檢索詞,年限設定為1956-2015年,采用全文搜索,平臺為上海中醫藥大學圖書館CNKI文獻庫作,結果搜得3 500余篇文獻,閱讀文獻內容,剔除重復、無關、理論文獻,采用雙人錄入Excel,并校對,最后共得408例典型醫案。

2 研究結果

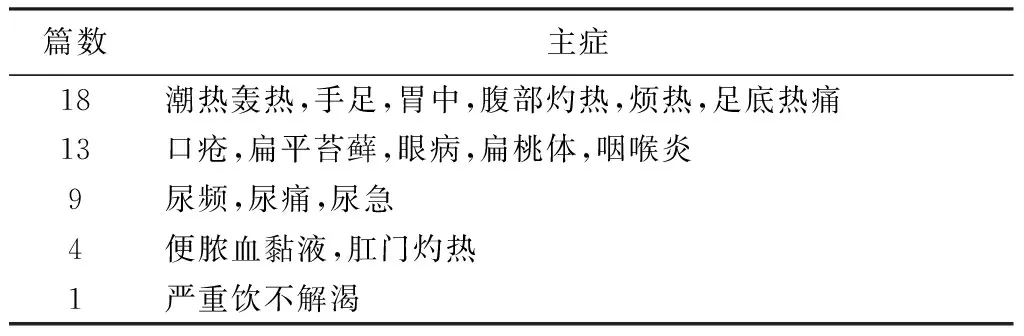

2.1 “氣虛發熱”的熱象表現及發熱節律 在408篇“氣虛發熱”的案例中,明確指出有“發熱”癥狀的有366篇,非“發熱”為主訴的有45篇,但表現為某一臟腑或部位的熱象。見表1。

在366篇明確指出“發熱”的醫案中,明確記錄體溫的有336篇,未記錄體溫有30篇。在記錄體溫的336篇中,有92篇明確描述了發熱高峰或變化趨勢,其中有70篇是午后至夜間發熱,或下午至夜間體溫升高明顯,另有22篇是上午至中午有發熱,或晝高夜退。

表1 非“發熱“的“氣虛發熱”主訴

2.2 “氣虛發熱”的體溫峰值 已知336篇“氣虛發熱”的醫案是明確記錄體溫的,現代醫學上一般將大于等于37.5 ℃作為發熱的標準,當然低熱也并非沒有器質性疾病。此處則以38 ℃為界限,將醫案中描述體溫波動超過38 ℃的,歸為高熱,共有217例,體溫在37~38 ℃之間的屬于低熱,共計119例。

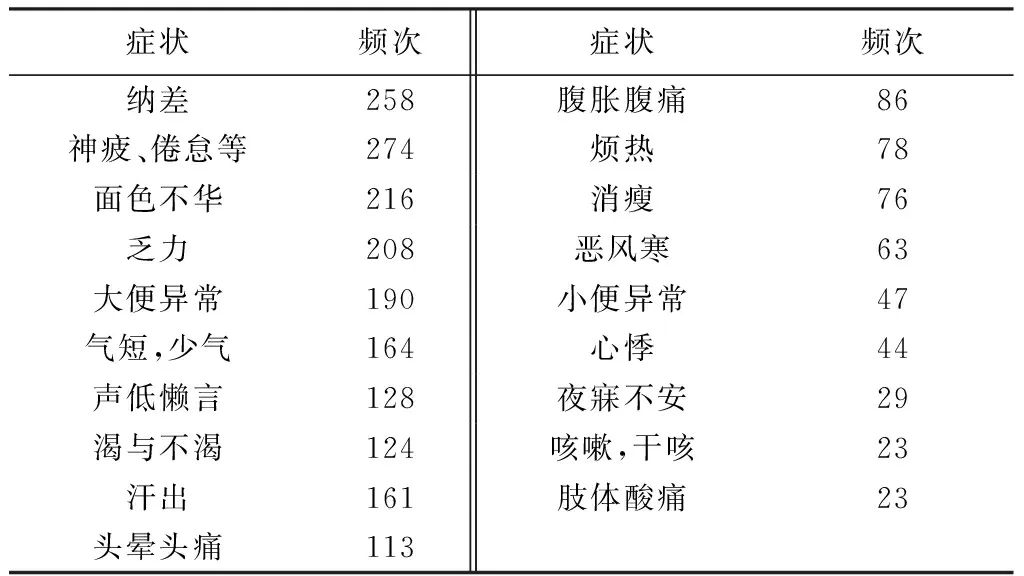

2.3 “氣虛發熱”證候的雛形 由于中醫脈案描述文辭差異較大,故將醫案中含義相近的癥狀進行合并,如將不饑不食、不思飲食、惡食、納差、納呆、納少、納食不振、納食大減、食減、食少、食欲不振、食欲差、胃納不佳、厭食、飲食減少和飲食不佳等同于“納差”;將失眠、不能寐、煩躁不眠、寐差、眠差、少寐多夢、夜寐不安和夜寐欠安等同于“夜寐不安”,其他類推,408篇“氣虛發熱”醫案癥狀頻次如下。

表2 氣虛發熱”醫案癥狀頻次

至于舌脈,有365例記載了脈象,除一例為滑數,浮數,其他均為沉、細、弱、微、緩、虛和無力等虛性脈的組合,舌象過于復雜,不列于本次統計中。

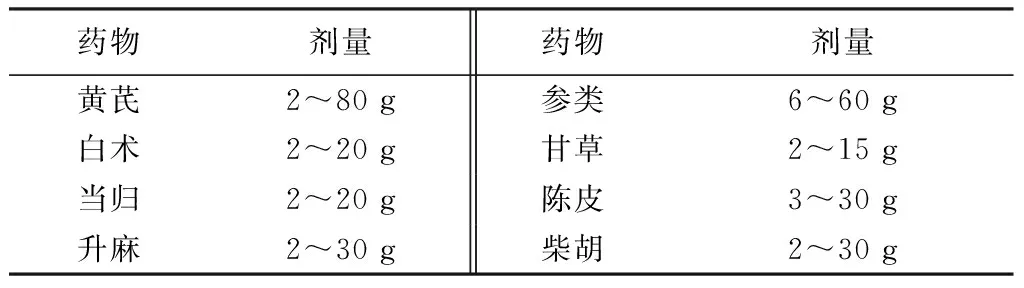

2.4 補中益氣湯現代應用劑量 見表3。

表3 補中益氣湯劑量范圍

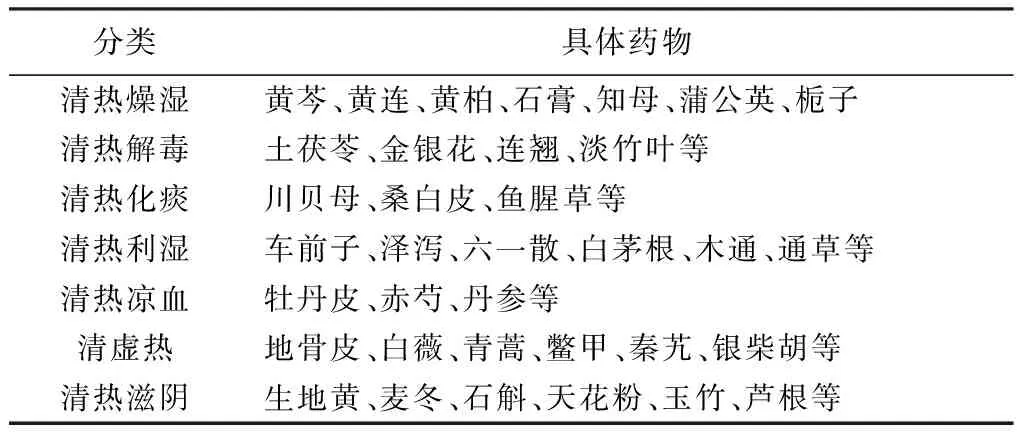

2.5 “氣虛發熱”中的寒溫并用 408例“氣虛發熱”的醫案中有寒溫藥物相配的有202例。見表4。

表4 202例“寒藥”的分類

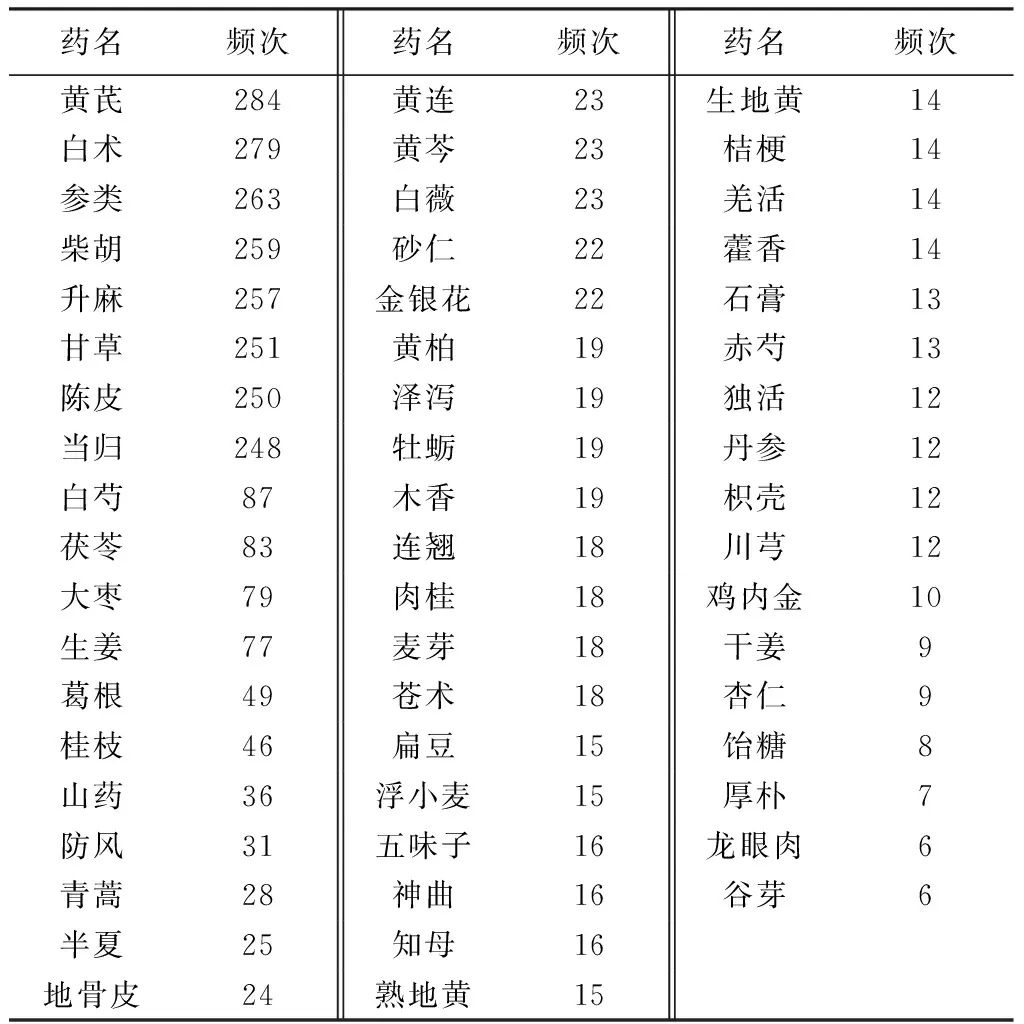

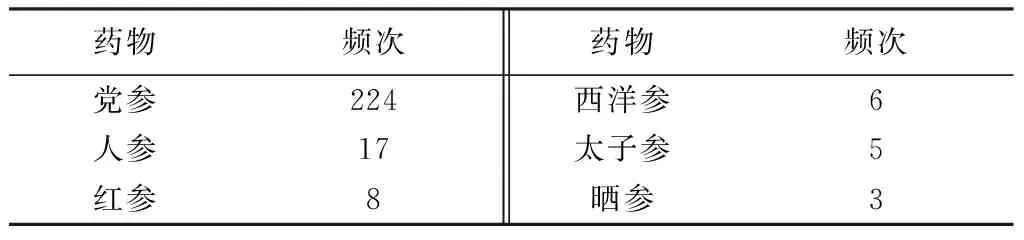

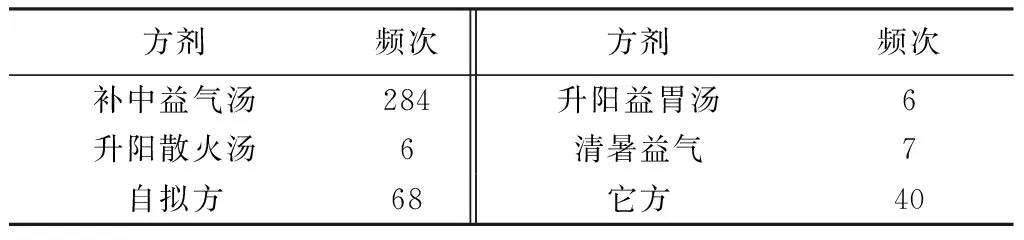

2.6 “氣虛發熱”方劑、藥物統計頻次 見表5~表7。

3 討論

3.1 對“氣虛發熱”發熱節律的探討 根據傳統的中醫理論,氣虛發熱應為上午發熱或為太陽表證欲解時,而午后發熱多考慮陰虛火旺,熱入營血,陽明發熱,濕熱郁蒸等幾個情況。但統計結果卻與之相反,即午后、夜間發熱或體溫更高的,明顯多于午前,這倒也符合臨床上發熱性疾病一般的熱型規律。如果說《素問·生氣通天論》中“故陽氣者,一日而主外,平旦人氣生,日中而陽氣隆,日西而陽氣已虛,氣門乃閉。”描述的是人體生理情況下陽氣的生化收藏,那出現“氣虛發熱”的患者,按照自然規律更應該是朝輕夜重的,類似水腫、鼓脹朝寬暮急,又如《黃帝內經》中的“旦慧晝安夕加夜甚”,都應該是描述陽氣變化對病情的影響,那么傳統認為的“氣虛發熱”于午前發生或更重的依據為何?相對的夜間陰盛陽衰,何以陰虛?如果說陽氣入于陰分,那么陽氣內伏加重了邪熱?如果說陰陽共同消長,那又怎么體現涉及陰虛、陽虛的相關癥狀的時間規律呢?另外對于陽明發熱、濕熱纏綿的身熱,甚于午后的理論依據呢?諸如此類,又當作和解釋,這里并不是否定那些“約定俗成”的中醫定義,但其內涵確實有待從臨床實際和實驗室去驗證,當然也不排除醫案中的體溫波動與大量用藥之后改變了熱型有關,因為大部分醫案中的病例都記敘了冗長的中西醫治療過程,但通過上述統計結果還是想強調中醫辯證要把握整體觀,做到知常達變化,不能過于先入為主,囿于成說。

表5 408篇醫案的藥物頻次

表6 參類中的頻次

表7 方劑的使用情況

3.2 關于“甘溫除大熱” 現在的中醫教材多認定“氣虛發熱”屬于一個功能性的發熱或者自覺發熱的內傷證侯,體溫多在38 ℃以下,且檢查多為陰性。而事實證明并非如此,高熱案例比例高出近1倍,可見“甘溫除熱”的用武之地遠超過理論,在408例醫案中,明確給出診斷的就有125篇,涉及消化(如胃食管反流、慢性胃炎、消化道潰瘍合并出血,急性黃疸型肝炎,急性膽管炎,病毒性腸炎,慢性腸炎,潰瘍性結腸炎,壞死性腸炎,腸結核等)、呼吸(慢性支氣管炎急發,肺炎,肺結核,結核性胸膜炎,上呼吸道感染等)、風濕免疫(成人Still病,類風關,結節性動脈炎,血管炎,硬皮病,白塞氏綜合征等)、五官(復發性口腔潰瘍,扁平苔蘚,顳合關節炎,慢性鼻竇炎等)、腫瘤(各類肺、骨、腎臟腫瘤及轉移)、泌尿(慢性腎盂腎炎急發,尿道綜合征,前列腺增生伴感染)、血液(急性粒細胞性白血病,急性淋巴性白血病,再障,淋巴瘤,嗜酸性粒細胞增多癥等)、神內(腦干出血,植物神經功能紊亂)、心內(心肌炎、心肌梗死、急性感染性心內膜炎)等各科疾病,以及很多術后的發熱(如產后、骨折術后),甚至包括敗血癥,MODS,其中不乏西醫的疑難病或急重癥,不少還是多系統的并發癥[1-10],如對萬友生[11]先生采用“甘溫除熱”法的有效案例印象最深,一例為敗血癥合并中毒性心肌炎、糖尿病、高脂血癥、左上慢性纖維空洞型肺結核、右側滲出性胸膜炎的患者,一例為急性淋巴細胞白血病合并大葉性肺炎;鄭宏[12]則在西醫支持治療的同時,運用補中益氣湯加減益氣升陽,佐以苦寒瀉火、化瘀解毒之品,使一例ICU多臟器功能不全綜合征(肺部感染、呼吸衰竭Ⅰ型、糖尿病2型、腎功能衰竭、冠心病、上消化道出血、中度貧血、高血壓病)的患者發熱退凈,并脫離呼吸機;楊氏[13]在患者家屬要求停用抗生素的前提下,以補中益氣湯加味調治多發性膽囊膽管結石合并慢性膽囊炎急性發作,伴左下肺炎并少量胸腔積液(左側)、冠心病、心律失常、頻發房性早搏、心功能Ⅲ級心力衰竭Ⅱ度,痔瘡外脫重疊嵌頓合并感染出血的患者3周而癥愈,董振華[14]單用補中益氣合桂枝湯加味使嗜酸性粒細胞增多癥的發熱患者恢復正常(EOS最高達79.6%、EOS絕對值(EOS#)35.68×109/L(正常值(0.02~0.5)×109/L),馬智教授[15]在停用一切西藥的情況下,應用補中益氣湯加味治愈了成人Still病;徐氏[16]等對腦干出血,昏迷伴高熱的患者,方選補中益氣湯加減(生黃芪,生石膏,仙鶴草,石菖蒲,白術,地龍,白薇,柴胡,陳皮,香薷,川芎,三七粉,大黃)以補中益氣、活血化瘀、解表清熱,同時予針刺大椎、曲池、合谷(均用瀉法),少商點刺出血,西藥僅予常規氨溴索注射液靜脈滴注護肺及胃腸營養治療,如此治療至第19天體溫正常,未再發熱,自主呼吸平穩,生命體征穩定,予停用呼吸機等,諸如此類棘手的病情,不勝枚舉,心中不禁感嘆膺服,鼓舞人心,能在西醫診斷不明確或對癥對因治療無效或少效的情況下使用中醫藥,或緩解或治愈如此疑難危重,再一次證明中醫辨證論治的獨到,也證明中醫并非只能治療小疾、慢性調理,因為它的著眼點在于人的狀態,而非單純的實驗室指標和所謂的感染,只是如今中醫成為了替代和補充醫學,很難有機會在臨床一線運用,故缺乏了這類疾病的治療經驗,即使有機會,絕大多數現代中醫師也缺乏運用中醫理論去分析病情和運用方藥針灸等傳統醫學手段去嘗試解決的自信,在盲目運用西藥后,究竟有效無效,反致狐疑。因此“甘溫除大熱”的大熱不僅可理解為高熱,也可以衍生為重癥難病所導致的發熱。

當然導致發熱的原因繁多,一般考慮是感染、腫瘤、免疫疾病、組織壞死、手術后的吸收熱,中樞性發熱等,但“發熱待查”也不在少數,在336篇記錄體溫的案例還有211篇未給出診斷的,未明確診斷的原因可以有很多,或是醫療條件落后沒有檢查的條件,或是憑借多種現代診斷技術仍無法明確診斷,或是患者本人未行相關檢查,或是寫脈案的醫家未能診斷出來等等,而這些“發熱待查”多數屬于“慢性遷延性”的發熱,其病程長,又經歷了過度治療或誤治,導致患者出現氣虛,雖然中醫對于“疾病”這個具有完整發生發展的病理過程的認識是有所缺陷,但臨床上很多疾病即使運用現代技術使診斷明確,也無法提供治療,至于無法明確診斷的,現代醫學更無法采取決策,因為循證必須根據多中心大樣本的臨床指南,但在中醫看來,只要符合“氣虛”的標準,“甘溫”都可以改善或解決,所以中醫并非慢郎中。

再反觀各種突如起來的傳染性疾病也讓西醫無法從病因層面上迅速下手解決,比如SARS,禽流感以及鬧的沸沸揚揚的埃博拉出血熱,因為在這些病毒疫苗誕生之前,患者只能靠著抵抗力或在支持治療下對抗病原導致的病理變化,否則只能坐以待斃,但這又恰恰是中醫干預的優勢所在,可以說中醫的發展史是一部與傳染病斗爭史,如中醫臨床方書之祖的《傷寒論》,上海中醫藥大學張再良教授通過幾十年對溫病、傷寒的相關古籍進行梳理,結合近現代醫家的研究基礎,基本明確張仲景時代的“傷寒”大致為“流行性出血熱”,現在看來無論從該病的前驅期,發熱期,低血壓休克期的表現,還是從心腦肺腎血液等豐富的并發癥而表現出“壞證”“變證”繁多等方面來說都基本吻合,而證情危重,傳變迅速又導致了仲景族人的高死亡率,所以仲景在序中提到“余宗族素多,向余二百,建安紀年以來,猶未十年,其死亡者,三分有二,傷寒十居其七”,故“感往昔之淪喪,傷橫夭之莫救”,據《湯液經》廣而作《傷寒卒病論》以救世,后世遂外感皆法仲景,其后魏晉南北至唐代的《肘后方》《小品方》《千金》《外臺》等著作也記述了很多瘟疫的內容,宋有龐安石,朱肱,許書微,劉河間等治熱病伏氣,至于金元時代東垣所經歷的汴京大疫,付友豐先生更是在90年代就詳細論證了與鼠疫的相關性,而非“內傷”,可謂證據鑿鑿;而后明清又有吳又可,楊栗山,薛雪,葉天士,雷豐,吳鞠通等溫病大家,他們都經歷了大大小小的不同種類的瘟疫,從而使溫病學脫離“傷寒”,使近代更注重衛氣營血等溫熱辨證法,原因在于病種不同,證候也不同,這樣的辨證體系更符合時代,而正因為有了這些與疫病斗爭的豐富經驗,古人即使缺乏西醫,通過抓住疾病的證候進行早期干預,也能使一部分患者脫離險境,轉危為安,這就是中醫的優勢所在,當然現代醫學支持治療也是非常重要的,這是中醫在既往溫病的治療上所欠缺的,往往辯證精當,也無法阻斷疾病的進程,畢竟胃腸補液、用藥不比靜脈迅速,再加上中藥煎煮的繁瑣,使其在急癥應用中受限,其實古人也在渴望中藥特效藥的誕生,吳有性在其《瘟疫論》就認識到“受無形雜氣為病,莫知何物之所能制,惟其不知何物之能制,故勉用汗、吐、下三法以決之……能知以物酯氣,病只有一藥之到病已,不煩君臣佐使品位加減之勞矣”,其實青蒿素的發明就是很好的體現,在2015年2月27日出版的《科學》雜志[17]上還刊登了美國一個研究小組宣稱發現了埃博拉病毒的細胞感染機制,并找到了一種可有效預防病毒感染的中草藥提取物——即Sakurai等人通過運用粉防己堿,阻斷感染通道的活性,改善埃博拉感染小鼠存活率,且無明顯不良反應和耐藥性,有望成為一種防治埃博拉病毒的理想候選藥物,可見中草藥的單體或特效藥的研究是很有必要的,對傳統辨證可謂如虎添翼,然而中草藥在歐美是禁止使用的,就像SCIENCE中描述的漢防己僅是在中國被批準使用的藥物,加之東西方國人對于疾病的易感性是不同的,中草藥也是如此,可如今國人放棄如此寶貴的財富,拱手相讓于西方研究者,反而去按圖索驥地照搬西方療效評價體系去質疑和詆毀中醫的科學性和有效性,不得不感慨醫道之衰竟如此。

再者大部分收集的案例年份為2000年前的報道,可能的原因有二:1)與國家的國情有關,與群眾的體質有關,目前疾病譜朝著富裕化西方化發達化的方向發展,處于貧窮虛弱狀態的人群在減少,相應的“氣虛發熱”的證候也在減少。2)現代醫學追求的是大樣本隨機對照雙盲研究,這樣可以使研究對象排除很多治療意外的干擾因素,確實不失為嚴謹的臨床科研,但是對于西醫束手的很多情況下,中醫取效的病例不可能為大樣本,可重復性的機會本來就少,但是并非沒有意義,相反這些報道值得好好去體會和研究,因此不應該放棄中醫個案的報道和研究,個案體現的個體化治療,中醫個案是個巨大的寶庫,如何從中挖掘,采用什么樣的方法研究,也是我們亟待解決的問題。

3.3 “氣虛發熱”證的證侯對比 除去發熱或熱象主訴,如將表4中的癥狀與《中藥新藥臨床研究指導原則》中氣虛證比較較,后者規定:主癥為氣短、乏力、神疲、脈虛,次癥:自汗,懶言,舌淡,具備主癥2項及次癥1項即可診斷。而表4中排在前六位的分別是納差,神疲,面色不華,乏力,大便異常,氣短少氣,可見還是有差異的,所以這里再次涉及中醫證候標準化的問題,證候是否是固定的征候群?證候中的癥狀是否具有權重?是“但見一證便是”還是癥癥悉具?如果是多種證候重疊呢等等,由于目前各地證侯標準不統一,嚴重阻滯了中醫的發展,猶如聚訟一室,證是中醫認識分析疾病的方法和結論,它直接指導理法方藥,并影響療效,因此開展證候標準研究,尤為必要,需建立全國統一的標準,共享醫案方劑數據庫,挖掘古籍,采用較為一致的書寫和命名進行日常病案記錄及整理,并嘗試新的統計方法分析,如聚類分析研究,復雜網絡等進行探索文獻中一般規律,這樣才有希望推進岐黃之道。

3.4 從藥物劑量探討補中益氣湯 《內外傷辨惑論·卷中·飲食勞倦論》載“黃芪勞役病熱甚者一錢,甘草炙,以上各五分,人參去蘆、升麻、柴胡、橘皮、當歸身酒洗、白術,以上各三分,上件呋咀,都作一服,水二盞,煎至一盞,去柤,早飯后溫服”,可知補中益氣湯原方所用藥物藥量不超過5分,可謂至輕,而現代醫案中,由表5可知除去1例全方均為2 g的是用于兒科,1例黃芪80 g的是用于艾滋病,前者為小兒,后者為免疫缺陷,故都在情理之中,其余的案例都在常規劑量范圍內,而原書中補中益氣湯用量輕與宋代使用煮散不無關系,劑型也是決定劑量的要素之一,因此東垣的方劑用量大都比較輕靈。那么方劑中是否需要一些藥物以特定劑量相配才能發揮最大效果?如補中益氣湯原方中特別是升麻,柴胡,所謂的風藥,歷代醫家都淳淳教導量要輕,方能取效果;相反,東垣的當歸補血湯、王清任的補陽還五湯的黃芪,傅山的完帶湯的山藥、白術,以及邢斌醫師大劑量運用半夏(最大90 g)治療失眠,大劑量玄參(最大120 g)來利咽等又都是主病者量大的經驗,可以的肯定的是,如果患者病情較單純,辨證較單一,又想方劑的整體療效跟著某些藥走的,那么他們的量肯定要大,那如果寒熱、升降、表里性質相反的藥物同用又當如何?中藥的量效關系到底是如何的?這些一直是方劑研究的難點,然而目前對于方劑劑型、劑量與藥物、療效、證候、疾病間的研究報道并不多,俗話說中醫不傳之密在于量,反觀現今臨床,無論什么疾病,都有有著日趨大復方的趨勢,并提倡重劑方能起沉苛觀念,可以說這與中醫師對癥使用中藥,中藥飲片質量極度下降,患者病情不斷復雜化等眾多因素不無關系。如何去解答這些問題,著實困擾著當代中醫人。

3.5 從寒溫配伍探討補脾胃瀉陰火升陽氣法 寒溫配伍可以解決很多臨床問題,如麻黃配石膏清熱宣肺,治心腎不交的交泰丸,用于中焦脾胃的黃連干姜,黃芩半夏,黃連蘇葉,黃連吳萸,黃連木香,另有烏梅丸,麻黃升麻湯,栝樓瞿麥丸;四逆湯合安宮牛黃丸治療中風內閉外脫,大黃附子湯、溫脾湯內服灌腸治療尿毒癥等等,都是寒熱錯雜的問題,只是具體治法和藥物不同,本次統計也有近一半左右的醫家采用該法治療“氣虛發熱”,東垣在《內外傷辨惑論·飲食勞倦論》就提出“惟當以甘溫之劑,補其中,升其陽,甘寒以瀉其火則愈……蓋溫能除大熱,大忌苦寒之藥瀉胃土耳。今立補中益氣湯”,至《脾胃論·脾胃勝衰論》復立更合其旨的補脾胃瀉陰火升陽湯,并言“后之處方者,當從此法加時令藥”,現代試驗研究也證實,單純用參芪難以退熱,升麻、柴胡才是退熱藥,寒溫相配效果最佳,如有學者[18]以補中益氣湯全方組與拆方I組(補中益氣湯去升麻、柴胡)、II組(升麻、柴胡)比較飲食失節+過度疲勞+LPS注射“氣虛夾邪”大鼠模型的平均體溫曲線、發熱峰值均數、發熱指數,發現全方組差異有統計學意義(P<0.001或P<0.01),且該組體溫波動小,最高體溫低,體溫下降快,其次就是拆方II組。同時模型組,隨著禁食時間的延長,體溫漸趨下降,有的甚至降至正常范圍以下,與正常動物比較,差異有統計學意義(P<0.01),并伴有蜷臥、少動、喜擠堆取暖等行為。由此似乎可以認為甘溫所除之“熱”為氣虛無力抗邪,邪毒入侵,或邪毒內生,或毒傷正虛,正邪相爭而致,單純脾胃氣虛不可能導致發熱,當然人體的變化更復雜,人為造模不能等同,在甘溫補中的基礎上加上清熱藥確實是“氣虛發熱”的一種方法,當升麻柴胡力量不夠時,需要針對更細致的病機加入廣譜的清熱藥物、涼血藥、利濕藥、清虛熱藥,使之療效更佳。

3.6 從“氣虛發熱”方藥探討中醫氣血陰陽理論具體應用的交叉性及類方類證的構想 從方藥統計不難看出治療氣虛發熱首選補中益氣湯加減,除了李東垣的幾張經典方外,也有不少醫家運合入小建中湯或桂枝湯來甘溫除熱,或者說是加入了桂枝、白芍;生姜、大棗2組藥對,桂枝湯原治太陽中風,營衛不和,癥見“發熱、汗出、惡風、脈緩”者,也可用于太陰中焦,再結合《傷寒論》中“患者臟無他病,時發熱,自汗出而不愈者,此衛氣不和,先其時發其汗則愈,宜桂枝湯主之”的條文,加味之后復成小建中、黃芪建中,兩方都載于《金匱要略·虛勞病篇》,可見中虛表虛的內傷發熱是它的適應證無疑,但建中、桂枝歷來認為是調和陰陽營衛的,似乎不能用單純的氣虛去概括。此外當歸補血湯,歸脾湯,六君子湯,六神湯加減也用于“氣虛發熱”,六君、六神尚屬純正,但歸脾湯則是治療心脾氣血兩虛的,當歸補血湯則是血虛發熱的代表方,原治“治肌熱,燥熱,困渴引飲,目赤面紅,晝夜不息。其脈洪大而虛,重按全無”,方解卻以黃芪當歸五比一,補氣生血來解釋,但兩者也都不能等同于氣虛;再有由于氣虛發熱源于“陰火”理論,文獻中將腎陽不足的發熱作為“陰火”,或是在補中方中加入附子,肉桂等溫補陽氣的藥物的醫家也不在少數,那陽虛發熱也可以歸于氣虛?以上種種,說明中醫理論辯證存在界定上的模糊性,或許東垣的一段話作了很好的圓場:“元氣、谷氣、榮氣、清氣、衛氣、生發諸陽之氣,此六者……胃氣之異名,其實一也”,臨床也確實,發熱日久,漸成虛勞,確實氣血兩虛,血虛發熱,氣陰兩虛都難以截然分開,既然這樣,看來氣虛發熱的“氣”又當重新定義了。

4 結論

通過對一定樣本量“氣虛發熱”的個案研究,從熱型熱勢,治法配伍,方藥劑量等統計結果分析,使我們對“氣虛發熱”有了新的認識和思考,中醫目前對于疾病醫案的匯總研究較為常見,而對于證候的文獻研究并不多,證候作為中醫的核心,尤其是在歷史上沒有定論的一些證候,尤其需要了解近現代醫家如何在臨床上辨識和應用,從臨床實際出發,而不是作為文字之醫評頭論足。

[1]王雪利,張中興.甘溫除熱法小議[J].中國中醫急癥,2009,18(4):645-646.

[2]陳國獻,韓亞萌,劉璞.發熱性疾病治驗二則[J].浙江中醫雜志,2010,45(11):800.

[3]張文仲.補中益氣湯治療小兒急性腹瀉后期持續發熱216例[J].江西中醫藥,2006,37(4):35.

[4]胡曉麗.中醫辨證治療內傷發熱的體會[J].內蒙古中醫藥,2010,29(4):20-21.

[5]歐陽云,彭清華,譚涵宇,等.補中益氣湯眼科應用舉隅[J].河南中醫,2014,34(3):542-543.

[6]高雅蓓,苗青.苗青主任醫師應用升陽散火湯治療頑固性低熱[J].吉林中醫藥,2014,34(1):54-56.

[7]沈昱穎,沈華軍.補中益氣湯異病同治三則[J].山東中醫雜志,2010,32(6):417-418.

[8]朱建豐.淺談補中益氣湯之甘溫除大熱[J].光明中醫,2011,26(10):2131-2132.

[9]劉昱.補中益氣湯治愈術后發熱及傷口不愈合1例[J].湖北中醫雜志,2014,36(4):47.

[10]穆懷萍.補中益氣湯治療口腔扁平苔蘚體會[J].湖南中醫雜志,2013,29(2):52,150.

[11]萬友生.略談“甘溫除大熱”[J].新中醫,1991,33(2):21-23.

[12]鄭宏.甘溫除熱法治療多臟器功能不全綜合征高熱的臨床體會[J].北京中醫藥,2006,25(4):224-226.

[13]楊光欽.甘溫以除熱守病機而圓用[J].安徽中醫臨床雜志,2002,14(1):45-46.

[14]李琛琛,董振華.董振華運用甘溫除熱法辨治嗜酸性粒細胞增多癥驗案1則[J].上海中醫藥雜志,2013,47(2):31-33.

[15]丁邦晗,呂冠華,馬智.補中益氣湯加味治療成人Still病1例[J].中醫雜志,1999,40(6):350.

[16]徐坡,孫騰,朱洪.大劑量生黃芪在ICU中的應用[J].新中醫,2011,43(1):156-158.

[17]Falzarano D,Feldmann H.Virology.Delineating Ebola entry[J].Science,2015,347(6225):947-948.

[18]傅貞亮,張登本,邢玉瑞.補中益氣湯對氣虛邪侵發熱動物體溫的影響[J].中醫雜志,1998,39(4):236-238.

(2016-02-26收稿 責任編輯:王明)

Reflections on Qi Deficiency Fever Pattern

Gu Sizhen,Huang Zhen,Dou Danbo

(ShuGuangHospital,Shanghai201203,China)

Symptoms of qi deficiency fever pattern,formula and related diseases recorded in 408 papers were reviewed,as well as views of modern doctors and applications on this pattern were studied.As a special treatment of anti-fever,the scope of application of qi deficiency fever pattern was to clarified to lay a foundation for further studies of its clinical application.

Qi deficiency fever pattern; Case records; Review; Reflections

上海市中醫藥事業發展三年行動計劃項目,傳統醫學示范中心建設項目(編號:ZYSNXD-YL-CTXK)

顧思臻(1988.11—),男,碩士研究生,住院醫師,研究方向:中醫內科,E-mail:gusizhen@126.com

竇丹波(1971.10—),男,博士研究生,主任醫師,研究生導師,科主任,主要從事中醫內科學臨床、科研及教學工作,研究領域涉及脾胃疾病的中醫藥臨床和基礎研究、中醫證候本質研究、傳統醫學國際標準化,E-mail:doudanbo@126.com

R228

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2016.11.066