中國生態補償法學研究現狀的考查和分析

——以CSSCI論文為數據基礎*

宛佳欣,徐祥民

(中國海洋大學法政學院,山東 青島 266100)

中國生態補償法學研究現狀的考查和分析

——以CSSCI論文為數據基礎*

宛佳欣,徐祥民

(中國海洋大學法政學院,山東 青島 266100)

對篇名或關鍵詞含有生態補償的CSSCI論文進行考查后發現,從2000年到2013年的14年間,中國生態補償法學研究除篇均引證數明顯多于環境科學和經濟學外,在學科期刊總刊文量、平均刊文量、單刊刊文量、總引證數、單刊引證數上均處劣勢。同時,法學者所著論文在產出模式上存在一定程度的自我重復;在論文引證上存在引證不規范,以及忽視甚至忽略外文參考文獻的問題。這些情況反映了對生態補償的法學研究在整體上尚待提高。

生態補償;環境法學;研究進展

一、問題與研究方法

2005年,中共十六屆五中全會在《關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》中首次提出“按照誰開發誰保護、誰受益誰補償的原則,加快建立生態補償*除需特別提示外,本文以下所有涉及生態補償的表述均不再用引號注明。機制”。自此以來,我國生態補償的試點實踐陸續展開*有學者考證,在我國政府文件中,首先提出生態補償概念的是1997年11月由原國家環保總局發布的《關于加強生態保護工作的意見》。參見汪勁.論生態補償的概念——以《生態補償條例》草案的立法解釋為背景[J].中國地質大學學報(社會科學版),2014,(1).。另據報道,自2010年起,國務院也已將研究制定生態補償條例列入立法工作計劃。在2013年十二屆全國人大一次會議期間,30位代表又聯合提出議案,建議制定生態補償法*參見徐紹史.國務院關于生態補償機制建設工作情況的報告——2013年4月23日在第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議上[EB/OL].中國網:“生態補償條例草稿已經形成”, http://news.china.com.cn/2014lianghui/2014-03/03/content_31652523.htm,最后訪問時間(本文以下除特別注明外,均與此時間相同,因此在注釋中不再一一列明)2014年6月5日.。比較樂觀的猜測是,隨著生態補償的立法被提上議程,又一項針對環保的法律制度將在中國展開。

了解我國生態補償研究的現狀對于進一步的研究,以及服務決策無疑是有益的。已有研究并不缺乏關于生態補償的各種研究綜述,但是,除了涉及生態補償的理論基礎和對各種概念(包括生態補償的主體、客體、范圍、標準、方法等)進行梳理外,鮮有學者對生態補償研究的產出數量、學科分布以及學術產出質量和模式等問題進行綜合考查,尤其是從人文社會科學的角度、從法學與其他學科(例如生態學、經濟學)對比意義上進行考查的綜述性文獻比較少見*相關研究,參見馬瑩.國內流域生態補償研究綜述[J].經濟研究導刊,2014,(12);戴其文.中國生態補償研究的現狀分析與展望[J].中國農學通報,2014,(2);劉春臘等.1987—2012年中國生態補償研究進展及趨勢[J].地理科學進展,2013,(12);陳海軍,陳剛.近十年來國內關于農業生態補償研究綜述[J].安徽農業科學,2013,(5);劉興元.草地生態補償研究進展[J].草業科學,2012,(2);郝春旭等.濕地生態補償研究綜述[J].全國商情(經濟理論研究),2009,(21);徐中民等.生態補償研究進展綜述[J].財會研究,2008,(23);謝維光,陳雄.我國生態補償研究綜述[J].安徽農業科學,2008,(14);郭建卿,靳樂山.中國生態補償研究綜述[J].林業經濟問題,2008,(4).。這不僅是一個遺憾,更重要的是,缺乏經驗數據作支持,類似“對生態補償問題存在不同的認識和理解……對生態補償的內涵、外延的界定以及具體政策實施的邊界不清楚”*俞海,任勇.中國生態補償:概念、問題類型與政策路徑選擇[J].中國軟科學,2008,(6):8.、“從法學角度來論述其(流域生態補償——作者注)內涵的也沒有很好的揭示其本質”*陳穎,廖小平.論利益衡平視域下湘江流域生態補償[J].時代法學,2013,(6):29.等觀點,無論正確與否事實上仍然很難獲得支持。這自然無法全面地展示目前學術研究的大致面貌,甚至學術市場還可能因為信息不對稱而導致逆向選擇,并且自覺或不自覺地將未來的學術研究引入歧途。考慮到社會和技術的發展已經為考查學術研究現狀提供了可能,那么不僅是了解和關注,“鼓勵在注重研究現實問題的基礎上挑戰權威,強調知識和理論的創新”*蘇力.也許正在發生:轉型中國的法學[M].北京:法律出版社,2004.60.,才能讓知識類型的變革變得更有效率,進而服務決策,推動生態補償在中國的實踐。這也是筆者寫作的一個初衷。

盡管生態補償與“生態效益補償”、“生態服務補償”、“生態系統服務付費”等概念具有相近的涵義,但出于學術嚴謹性考慮,更全面的研究也需要對前述四個概念加以區別并全部予以考察。然而在中國學術研究的語境下,學者通常采用生態補償這個概念進行研究和寫作,從而使其在數量上可能具有優勢。出于這種考慮,筆者僅僅選取了生態補償作為考察的對象*事實上,根據筆者設定的檢索方法,對“生態效益補償”進行檢索獲得38條檢索結果;對“生態服務補償”進行檢索獲得8條檢索結果;“生態系統服務付費”進行檢索獲得3條檢索結果。這也印證了這里筆者選取生態補償進行檢索的判斷。。截止2014年6月5日,筆者通過“中國知網”中國海洋大學鏡像分站,選取了《中國學術期刊網絡出版總庫》*不知道什么原因,用該鏡像分站的《中國學術輯刊全文數據庫》進行檢索,其檢索結果明顯有問題(例如,以生態補償作為篇名的檢索字段進行檢索,僅獲得7條結果)。所以選擇了《中國學術期刊網絡出版總庫》作為調查數據庫(參見http://epub.cnki.net/KNS/brief/result.aspx?dbprefix=CJFQ)。同時,根據該數據庫自身介紹信息,其“以學術、技術、政策指導、高等科普及教育類期刊為主,內容覆蓋自然科學、工程技術、農業、哲學、醫學、人文社會科學等各個領域。收錄國內學術期刊7933種,全文文獻總量40837189篇。”是世界上最大的連續動態更新的中國學術期刊全文數據庫。作為調查數據庫,在全部學科領域中,以生態補償作為“篇名”和“關鍵詞”*某些文章只是事實報道、評論或者綜述,作者本身并未提供關鍵詞,其關鍵詞由數據庫(可能是考慮到其中內容涉及到生態補償)提供方自行設置,筆者對此不予排除。,以“或者”作為檢索條件,對數據庫自2000年至2013年這14年間CSSCI來源期刑和來源擴展版期刊進行了精確檢索*精確檢索意味著輸入的檢索詞在檢索結果中的字序、字間間隔是完全一樣的。也就是說,例如,當以生態補償作為篇名進行檢索時,諸如《礦產資源生態補償法律制度之探究》這樣的論文就是精確檢索的檢索結果,而諸如《流域生態服務補償定量標準研究》則不被計入檢索結果。當然,這也意味著當以生態補償作為關鍵詞進行檢索時,諸如“流域生態補償”、“生態補償機制”等關鍵詞也將計入檢索結果,筆者對此不予排除,均視其為以生態補償作為關鍵詞進行精確檢索所獲的檢索結果。。根據南京大學中國社會科學研究評價中心最新發布的《CSSCI(2014—2015)來源期刊目錄》(以下簡稱《來源期刊》)和《CSSCI(2014—2015)擴展版來源期刊目錄》(以下簡稱《擴展版來源期刊》)數據顯示,至檢索時止,共收錄期刊722種,其中《來源期刊》533種,《擴展版來源期刊》189種。共收錄法學類期刊31種,其中《來源期刊》21種,《擴展版來源期刊》10種*參見《中文社會科學引文索引(2014—2015)來源期刊目錄》和《CSSCI(2014—2015)擴展版來源期刊目錄》,http://cssci.nju.edu.cn/manage/webedit/uploadfile/2014.2.8_21.22.38_pnftmgpw.pdf;http://cssci.nju.edu.cn/manage/webedit/uploadfile/2014.2.8_21.25.9_if7lf9ip.pdf.。根據筆者設定的檢索方法,凡篇名或關鍵詞含有生態補償的論文,都將出現在檢索結果中。出于考查的需要,筆者對于可能出現的檢索結果:第一,篇名和關鍵詞均含有生態補償的論文;第二,篇名含有但關鍵詞不含有生態補償的論文;第三,篇名不含有但關鍵詞含有生態補償的論文,依次記為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三類,以示區別。按照論文寫作習慣,從Ⅰ到Ⅲ意味著論文與作為研究主題的生態補償的相關度依次遞減。筆者所做的,就是通過對這些論文以及通過論文所呈現的數據進行考查、分析,試圖展示我國目前關于生態補償研究的現狀,為學者進一步精深研究提供參考。

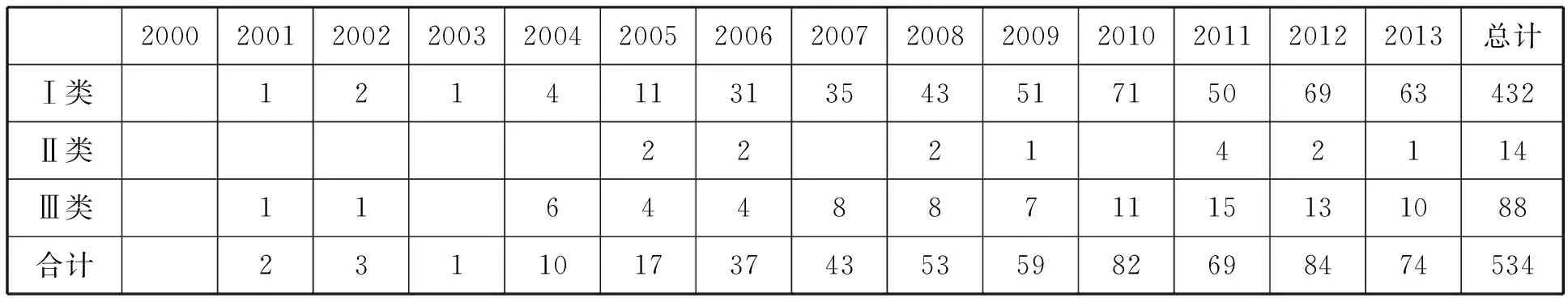

二、研究的總體進展

按照檢索結果顯示,自2000年至2013年的14年間,共獲取篇名或關鍵詞含有生態補償的論文總計669篇。后檢查發現,其中作者和單位顯示為空白的文章(主要是社評、刊物目錄介紹、勘誤等內容)分別有12篇和17篇,篇名或關鍵詞均不包含生態補償但不知道是什么原因仍然計入檢索結果的文章有66篇。這些文章筆者一概排除。此外,盡管《福州大學學報》(哲學社會科學版)、《甘肅政法學院學報》、《開發研究》、《理論前沿》、《林業經濟》、《涉外稅務》、《生產力研究》、《西藏研究》、《中國國情國力》等9種期刊未入選《來源期刊》和《擴展版來源期刊》(可能是因為數據更新有時間延遲)但仍出現在檢索結果中,總計40篇,筆者也一并排除。因此,筆者最終確定篇名或關鍵詞含有生態補償的論文總計534篇;按照筆者對檢索結果所作分類,其中,Ⅰ類論文432篇,Ⅱ類論文14篇,Ⅲ類論文88篇。詳細數據見表1。

從年度上看,自2000年至2013年,在《中國學術期刊網絡出版總庫》中,篇名或關鍵詞中含有生態補償的論文,自2001年度才逐漸開始出現,并且論文數量在2005年以前一直保持在較低水平。其中2005年僅發表了1篇論文。自2006年開始,發文數量開始有了明顯提高,并且增長迅速。僅2006年全年的發文數量就超過了此前6年發文數量之和。其中,2012年論文數量在14年中居于首位,全年共發表論文總計84篇。14年間,篇名或關鍵詞中含有生態補償的論文年均發文數量約38.14篇。

一個可能的解釋是,自2005年以來,由于執政黨在政策性文件中首次提出了生態補償,因此,出于跟蹤熱點和推動服務決策的考慮,學者從翌年起開展了蓬勃的研究,學術研究在巨大的現實需求的拉動下迅速發展。其中一個典型的例證是,各種關于生態補償立法和制度建設的議論進一步升溫,在相關的報道、學術著述中,類似“建立和完善生態補償機制,是推進生態文明建設的一項重要措施,是社會主義市場經濟條件下有效保護資源環境的重要途徑,是統籌區域協調發展的重要方面。”*新浪網:“生態補償漸入佳境”,http://news.dichan.sina.com.cn/2014/06/19/1135458.html.“立法進程滯后于生態環境保護與建設的發展,給我國生態補償法律制度的建立帶來了很大的阻礙,可以說是我國生態補償實踐過程中存在的最為主要的問題。”*杜群.生態保護法論:綜合生態管理和生態補償法律研究[M].北京:高等教育出版社,2012.375.等觀點更是不在少數。國務院及其各部委、直屬機構發布的政策性文件的數量的變化,也間接佐證了筆者的判斷。人們可以明顯地發現,自2005年以來,直接含有生態補償字樣的政策性文件明顯增多*此外,如果以文件中出現的“生態建設和環境保護補償機制”、“生態環境恢復補償機制”、“生態補償機制”、“生態補償制度”、“生態環境補償機制”等字樣考察上世紀90年代以來國務院發布的政策文件,那么還可以發現,2005年(特別是下半年)以來的文件數量有了顯著提升。參見秦玉才,汪勁.中國生態補償立法:路在前方[M].北京:北京大學出版社,2013.第1頁注釋1。此外,更詳細的研究,還可以參見前注②,第337~340頁。。其中,2007年國家環境保護總局發布的《關于開展生態補償試點工作的指導意見》還首次嘗試對生態補償機制的概念予以明確界定*該文件將“生態補償機制”界定為:“生態補償機制是以保護生態環境、促進人與自然和諧為目的,根據生態系統服務價值、生態保護成本、發展機會成本,綜合運用行政和市場手段,調整生態環境保護和建設相關各方之間利益關系的環境經濟政策。”。從這個意義上來說,現實需要可能是推動我國生態補償的一個重要原因。這與學者得出的“生態補償研究論文數量大且呈較快增長趨勢,適應了中國亟需建立生態補償機制的形勢”*戴其文.中國生態補償研究的現狀分析與展望[J].中國農學通報,2014,(2):181.的判斷是大致吻合的。

然而,整體繁榮卻并不必然意味著法學的研究也同樣值得慶幸。已有的消極觀點(例如前面提到的有些學者對生態補償研究的某些質疑)提示筆者有必要對不同學科進行區別考查。

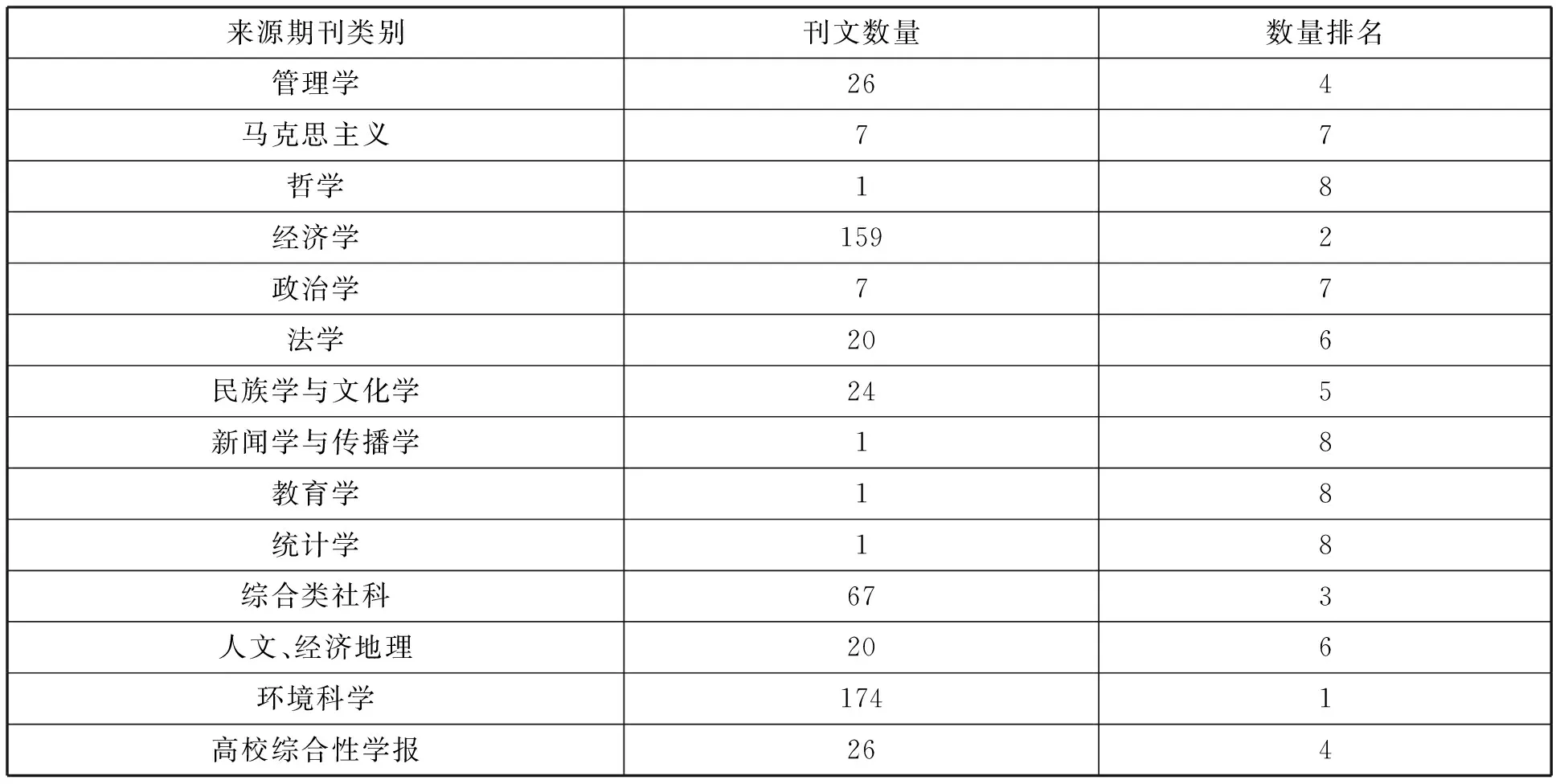

從來源期刊的學科分布上看,在14年間,刊載篇名或關鍵詞含有“生態補償”的論文的期刊,分布在14個學科,包括管理學、馬克思主義、哲學、經濟學、政治學、法學、民族學與文化學、新聞學與傳播學、教育學、統計學、綜合性社科、人文、經濟地理、環境科學、高校綜合性學報。其中,環境科學和經濟學這兩個領域關于生態補償的研究數量最大,總計有333篇,占論文總量的62.36%(其中,環境科學占32.58%,經濟學占29.78%)。法學學科關于生態補償的研究僅20篇(甚至其中1篇論文還僅僅是《中國法學會環境資源法學研究會2008年年會綜述》),約占全部論文總量的3.74%。其中,最早在法學類期刊上發表的論文是《對建立我國生態補償制度的思考》*為求簡潔,本文以下僅列篇名,論文作者、所載刊名、時間、期號一概略去。(2004)。如果這些入選的期刊“能反映當前我國社會科學各界各個學科中最新研究成果且學術水平高、影響較大”*蘇力.也許正在發生:轉型中國的法學[M].北京:法律出版社,2004.45.,那么,僅從數量上看就可以發現法學學科關于生態補償的研究的頹勢。這在一定程度上印證了某些學者的判斷或猜測。詳細數據見表2。

表2 2000年至2013年《中國學術期刊網絡出版總庫》刊載篇名或關鍵詞含有“生態補償”的論文的期刊分布

當然,總刊文數量不足,并不必然意味著法學學科單份期刊的刊文數量不具備數量優勢,其他學科很可能因為入選《來源期刊》和《擴展版來源期刊》的期刊總量多于法學學科,而造成表面繁榮掩蓋下的研究分散。因此,更全面地考查還需要考慮各期刊的平均刊文數量和單份期刊的刊文總量。

統計發現,筆者最終確定的534篇論文共刊載于121份期刊,平均每份期刊的刊文數量為4.41篇。其中,環境科學(6份)、經濟學(29份)和綜合類社科(27份)這三類總刊文數量排名前三的期刊,其平均刊文數量依次為29篇、5.48篇和2.48篇;法學類(10份)期刊的平均刊文數量為2篇。很顯然,法學類期刊的平均刊文數量既低于平均線,更與以上三類期刊差距較大。

此外,從刊載篇名或關鍵詞含有“生態補償”的論文的單份期刊的刊文總量來看,刊文總量排在前十位的16份期刊,仍然以環境科學(5份)、經濟學(4份)和綜合類社科(4份)為主。唯一進入排名前十位的法學類期刊,是由武漢大學主辦、武漢大學法學院具體承辦的《法學評論》,14年間,該期刊總計刊文6篇。相較之下,法學類期刊的刊文總量遠遠落后于排在首位的、屬于經濟學期刊的《生態經濟》(刊文78篇),以及分列第二和第三位的,屬于環境科學類的《環境保護》(刊文68篇)和《中國人口·資源與環境》(刊文59篇)。以上的三份期刊,不僅每份期刊的刊文總量均大大超越其他期刊,并且三份期刊加總的刊文數量更占到全部論文總量的37.75%。詳細數據見表3。

表3 2000年至2013年《中國學術期刊網絡出版總庫》

至此,我們大致可以得出這樣一種判斷:一方面,如果巨大的現實需求作為一個重要的因素驅動了所有學科關于生態補償的研究,那么包括法學在內所有學科無疑為決策者呈現了產量巨大的智識貢獻;另一方面,法學相較于其他學科在生態補償的研究中,至少在本學科期刊的刊文數量上,并不具有優勢,甚至可以說明顯處于劣勢。當然,就后一種判斷而言,前面所列的數據僅僅是數量上、形式上的呈現,質量上很可能得出與此相反的、令人振奮的局面?帶著這個疑問,筆者試圖從質量上對生態補償的法學研究再作考查。

三、論文產出模式的考查——對研究質量的初步分析

如何確定論文內容屬于法學論域范圍一個比較棘手的問題。對此,筆者以作者的工作單位作為判斷標準,即凡論文任一作者的工作單位為法學院、政法學院、法政學院、文法學院、文法經濟學院、法學系、法律系等各高校的教學機構,以及其他各種法學研究機構的,均視為關于生態補償的法學類論文,納入統計數據。其原因在于,作為判斷標準的工作單位相對客觀,并且也大致代表作者現階段的知識結構。此外,此前入選《來源期刊》和《擴展版來源期刊》的20篇論文也當然計算在內*當然,即使是這樣從數量上看,法學論文數量也與環境科學、經濟學論文數量相距甚遠。。

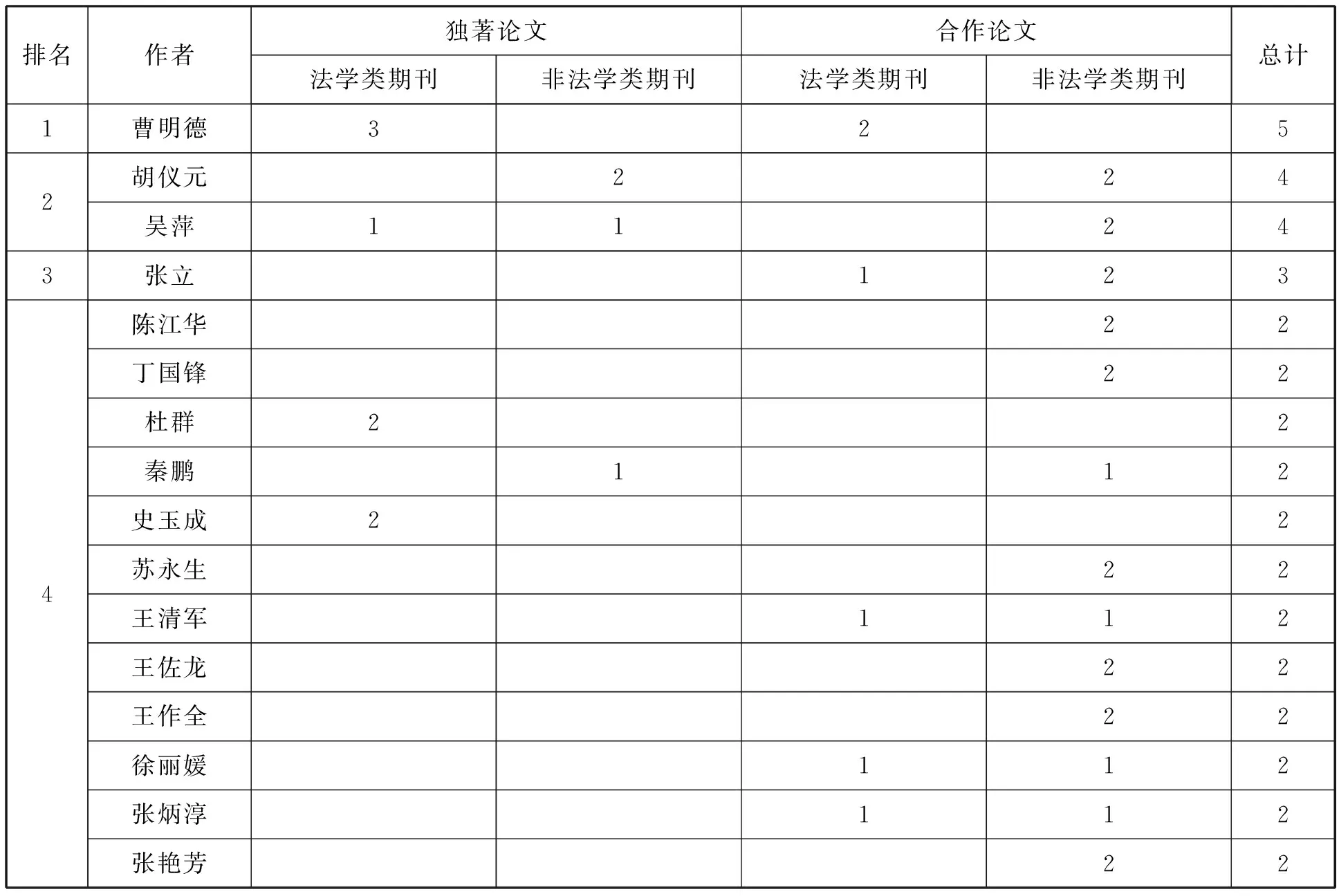

按照設定的統計方法,筆者共獲取了79篇論文,其中獨著論文44篇,合作論文35篇。其中,曹明德以5篇論文的學術產量在所有法學者中排名第一,其中獨著論文3篇,合作論文2篇。其后是胡儀元和吳萍,二人以4篇論文的學術產量并列第二,其獨著和合作論文均為2篇。再后是張立,其以3篇論文排名第三,其中獨著論文1篇,合作論文2篇。此外,陳江華等12人以2篇論文排名第四。余下的學者則發表了1篇論文。詳細數據見表4。

表4 2000年至2013年《中國學術期刊網絡出版總庫》法學者篇名或關鍵詞含有“生態補償”論文產量排名(前四位)

然而,數量越多問題也越容易暴露。

(一)關于自我重復的問題

就筆者所確定的前述79篇論文來看,某些論文在一定程度上仍然存在自我重復的問題。例如,《我國集體林權改革背景下的公益林權制度變革》和《集體林權改革后的公益林生態補償制度的完善》兩篇文章,在關于集體林權改革后生態補償制度的不足及其應對的問題上,就存在大量的雷同。這些內容很多是未加注釋的直接引用。又如,《我國生態補償制度若干問題探析——以廣西桂林陽朔大榕樹風景區群體糾紛為例》與《論我國西部生態補償制度的實現形式——以廣西桂林陽朔大榕樹風景區群體糾紛為例》兩篇論文,系同一作者先后發表于不同刊物的論文,然而,兩篇文章除個別詞句有所省略和差異外,文字表述基本上完全一樣*事實上,該作者的第一篇論文所投期刊并未入選《來源期刊》和《擴展版來源期刊》,筆者也是在偶然的查驗中發現到這一情況。。因此,蘇力的批評盡管冷酷但的確值得我們思考:“一個學者不僅不能大量自我重復,而且從原則上來看,也不應當將本來的一篇論文拆散了作為多篇論文發表,否則就是欺負讀者。”*蘇力.也許正在發生:轉型中國的法學[M].北京:法律出版社,2004.90-91.

(二)關于合作論文的問題

在合作論文中,既有跨學科的學者合作和多名法學者共同合作的現象,也有導師和研究生共同發文的現象。

筆者并不懷疑合作研究本身通過知識分工、學科互補的方式推動學術創新的可能性與可行性,例如在美國法學界蘭德斯和波斯納的合作。但是,筆者卻有理由通過已經完成的合作論文,檢驗并懷疑其合作質量以及必要性。以《生態城環境保護補償的法律思考——以中新天津生態城為例》為例。該文第一作者和第二作者均來自環境科學與工程學院,第三作者則來自法學院。如果是環境科學和法學的合作研究,那么該文極可能是一篇典型(雖然不一定深奧,但至少會深刻)的環境科學知識作支撐,并且引證翔實的高質量(從其已收錄于《擴展版來源期刊》意義上來說)的論文。然而,仔細閱讀后發現,該文除了引用幾個生態學家關于“生態城市”的簡短觀點外,幾乎找不到什么典型的環境科學知識*此外,從該文參考文獻上也可以發現其合作質量不高。在其僅有的8篇參考文獻中,社會科學類文獻就占了6篇,其中,經濟學類2篇,法學類4篇。。筆者甚至懷疑在該文中出現的,類似“技術與自然充分融合……物質、能量、信息高效利用,生態良性循環”、“城市社會—經濟—自然復合生態系統理論以指導城市建設”等表述,究竟在多大程度上可以視為兩位來自環境科學與工程學院的學者所貢獻的環境科學的知識,并且還區別于那些同樣研究生態補償的社會科學學者,尤其是法學者所共同分享的常識?當然,跨學科合作的論文在全部35篇論文中并不多見,總計8篇,其中4篇還是不具備嚴格學術規范的小短文。這類論文的數量或許不多,但是,至少從作為新興學科的環境法的意義上來講,類似問題是不容忽視的,我們也應當更嚴格的要求自己。

合作論文更常見的是相同學科學者的合作作品。以四位相同的作者先后完成的《三江源區生物多樣性保護與生態補償法律制度之構建》和《關于生態補償機制基本法律問題研究——以三江源國家級自然保護區生物多樣性保護為例》兩篇文章為例。在第一篇論文中,盡管作者提出通過“自然資源產權制度”、“自然資源價格制度”、“生態環境稅制度”、“公眾參與制度”、“符合源區社會經濟條件的磋商機制”等四項具體制度,建構三江源區生態補償法律制度。但是,且不論該文提出在三江源區建立的生態補償的特別制度如何與生態補償的一般制度進行區別,以及為何只選擇建立這四種具體制度,僅僅是第四項制度為何沒有在名稱上與前三項保持一致,以及后兩項作為一項法律制度如何可能這兩個更直接的問題,作者也根本沒有說明。在第二篇論文中,筆者也很難理解,既然篇名和研究重點都在于生態補償機制的“法律”問題,為何該文作者竟如此肯定地認為能用僅約1600字,就足以闡釋三江源生態補償的對象、范圍、標準、形式以及補償費的征收、管理、使用和監督等八個問題,而對生態法理念和價值觀的討論,卻在字數和參考文獻上均投入更多筆墨。更重要的還在于,盡管這兩篇論文都以生態補償作為主題,并且生態補償在正文中還都分別出現了12次和16次。但是,這兩篇文章卻并沒有一處對生態補償作出任何,即使是略微明確的界定或說明。文字表達總是落后于深邃的思想,筆者有理由相信在四位作者的心中事實上已然建構了關于生態補償的理想法律圖景。仔細閱讀該文,筆者也的確發現了潛藏在作者心中的生態補償——也就是行政征收過程中國家對私人進行的行政補償。這未必不能作為生態補償的理論設想,然而,四位作者卻過早地停止了更加深入的思考,也就放棄該文本應當作為生態補償問題的“專論”意義上的論文的基本立場。事實上,當用“環境保護”對這兩篇文章中出現的生態補償全部進行替換,兩篇文章的結構仍然完整且不損邏輯。問題在于,此時的生態補償會不會只是一個學術修辭?這些研究又將如何推動關于生態補償研究的學術創新?請別忘記,這四位作者全部來自法學院!

此外,筆者也注意到,在關于生態補償的研究中,導師與學生之間以及同一單位多人進行合作的現象也不在少數,總計有9篇論文。筆者并不質疑這些幫助和指導本身可能產生的價值。然而,在現實需求巨大但研究尚淺,學術研究考評機制不太完善的時候,我們更應努力降低學術“檸檬市場”產生的可能性。這是善意的提醒!因為當學術市場上的消費者,尤其是后生晚輩鑒別作品變得越來越困難,他們就不太在意論文本身的質量好壞,而只是根據某位作者是否有資歷,甚至僅僅是作者的知名度大小作出判斷。作為一種潛在的質量評價機制,一旦學術市場本身不太完善,那么名望就很可能抑制沒有導師共同署名的那部分作者,甚至流變為利益交換。更值得注意的是,學術知名度往往與學術價值相距甚遠,因為名人比學者有更大的明星效應*See William M. Landes and Richard A. Posner, Citations, Age, Fame, and the Web, The Journal of Legal Studies Vol. 29, No. S1 (January 2000), pp. 319-344.。于是,前輩的善意很可能成為后輩的不幸。更悲觀的猜測是,如果“合作在一定程度上傳遞了不準確的有關學者產出能力的和法學研究現狀的信息”*〔26〕蘇力.也許正在發生:轉型中國的法學[M].北京:法律出版社,2004.90.,那么它們可能泡沫化中國法學研究,“不僅延緩了中國法學研究的發展,而更可能會阻礙中國法學研究者的有效學術更替。”〔26〕

從以上的分析可以發現,生態補償的法學研究在論文產出模式中,一定程度上還存在自我重復的問題,此外,跨學科合作、法學者同輩以及前后輩之間的合作也存在著合作質量不高、合作必要性有待提高的問題。

四、論文引證的考查——對研究質量的進一步分析

當然,論文產出模式仍然只是檢驗研究質量的一個方面,僅僅以產出模式考查生態補償的法學研究也難免一葉障目。于是,筆者將更全面的分析擴展到了對引證和參考文獻的考查。

(一)對引證數量考查

根據《中國學術期刊網絡出版總庫》自身提供的引證統計情況顯示,14年間,全部學科的總引證數為9921次。其中,法學期刊所刊論文(20篇)的總引證次數為1062次(篇均引證53.1次),占全部引證數的10.70%。相較之下,環境科學期刊所刊論文(174篇)的總引證數為4764次(篇均引證27.38),占全部引證數的48.02%;經濟學期刊所刊論文(159篇)的總引證數為1653次(篇均引證10.40)。因此,盡管在總引證數上法學還與環境科學和經濟學存在較大的差距,但是在篇均引證數上,法學期刊所刊論文已經大大超過了環境科學和經濟學所刊論文。即使以法學者所發表的79篇論文為評價基數,那么總引證數也有1781次(篇均引證22.54),占全部引證數的17.95%。至少從數字上,這是值得法學學科所慶幸的。然而,如果反映到具體的某一篇論文的總引證數上,法學者仍然不占優勢。

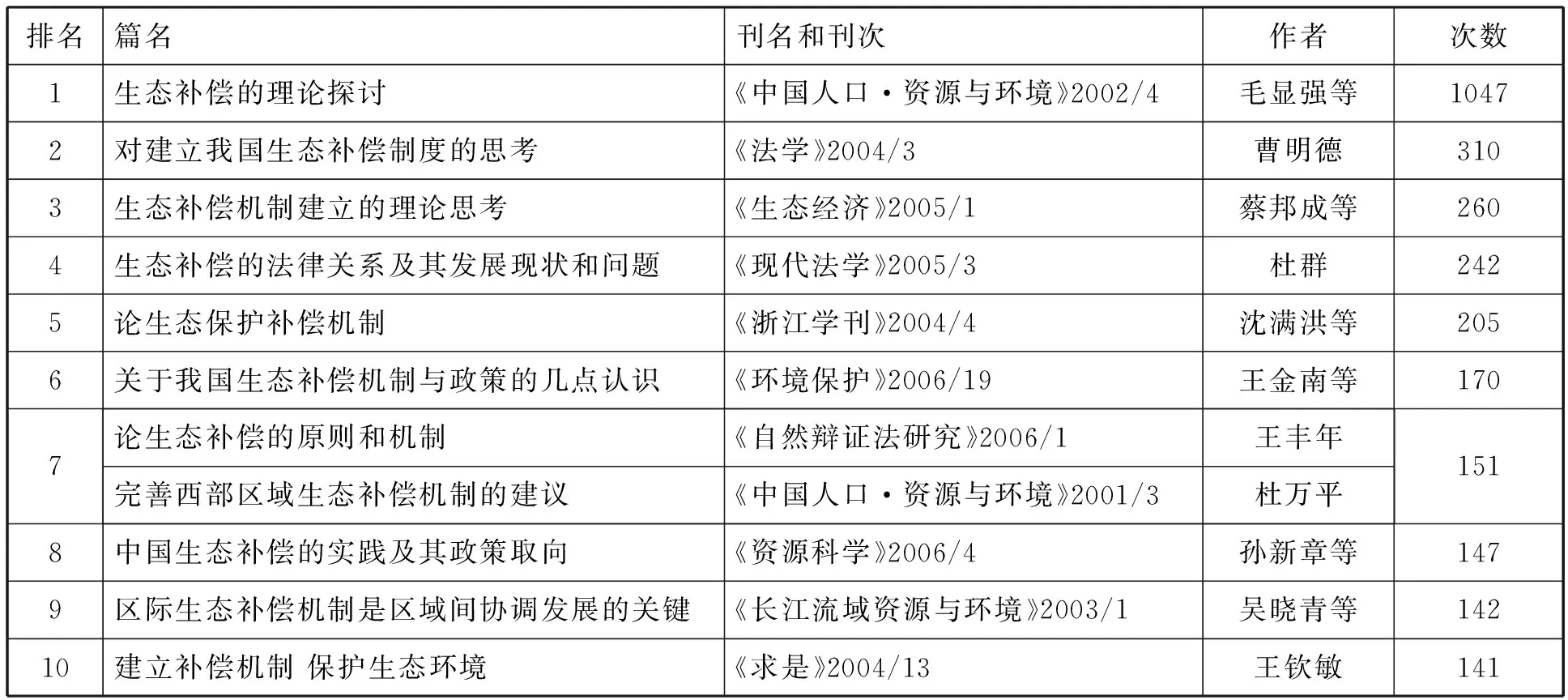

法學者所著論文總引證數總排名進入前十位的總計3篇。其中排名最高,同時也是創作時間最早的論文,仍是《對建立我國生態補償制度的思考》,其總引證次數為310次,排在全部入選論文總引證數第二位。其后,分別為《生態補償的法律關系及其發展現狀和問題》和《完善西部區域生態補償機制的建議》兩篇文章。前者的總引證次數為242次,排名第四;后者的總引證次數為151次,排名第八。詳細數據見表5。

表5 2000年至2013年《中國學術期刊網絡出版總庫》總引證數排名前十位的論文及其次數(截止2014年6月14日)

非法學者所著論文進入排名前十位的總計7篇。其中,排名第一的是《生態補償的理論探討》,其總引證次數為1047次,大大超過進入排名前十位的三位法學者論文總引證次數之和。當然,正如明星效應會影響發文,“羊群效應”同樣會對論文的引證產生影響。“因為一個合理的預期是,名牌更有質量保證,更有‘信用’,更何況,許多時候人們要消費的就是‘信用’(名牌)本身。”*凌斌.中國主流法學引證的統計分析——以CSSCI 為數據基礎的一個探索性研究[J].中國社會科學,2004,(3):104.

然而,進一步考查論文內容后,筆者卻發現了一個值得思考的現象:《對建立我國生態補償制度的思考》、《關于我國生態補償機制與政策的幾點認識》、《完善西部區域生態補償機制的建議》和《建立補償機制 保護生態環境》這4篇論文,并不具備嚴格的學術規范,而僅僅是以生態補償為主題進行學術科普或學科知識介紹的文章,但是其引證卻又如此之高。如果以法學者所著文章作為統計基數,那么在79篇文章中,有13篇文章(包括此前考查過的8篇合作論文和獨著論文5篇)都屬于這種情況。這并不意味著后來的研究者不能將其中某些內容作為背景資料加以介紹。問題在于,后來的研究者能否簡單地、甚至不加修改地援用其中的各種定義,并且還直接作為開展學術研究的依據。例如,《論水資源及水環境保護利益補償制度》就對《對建立我國生態補償制度的思考》中關于“自然資源有償使用制度”的概念直接加以引用;甚至被引論文的作者后來若干年的一系列文章,包括《森林資源生態效益補償制度簡論》(2005年)、《論土地資源生態補償》(2007年)、《礦產資源生態補償法律制度之探究》(2007年)、《跨流域調水生態補償法律問題分析》(2009年)也對該文進行了直接或間接引用。且不論對其他學者會產生多大影響,既然之后較多文章都要引用該文,那么筆者不禁要問,為何當初不把文章寫的更加規范,或者說,為什么意識到(其后的4篇文章中,僅第二篇為直接引用,其他均為間接引用)該文不規范仍然加以引用?以如此簡單的文字作為論證依據的其后的論文,還能否展開深刻的學術思考?這事實上反映的是“自我引證”的問題。從延續性角度來看,“自我引證”在一定程度上可以避免因熱點所產生的學術跟風的問題。但是,這也有可能產生“學術營銷”的危險,甚至自覺或不自覺地引發“羊群效應”。當然,不論事實上產生哪種結果,對于研究尚淺的學術領域來說,揚長避短總是值得我們注意的。

(二)對參考文獻的考察

較于引證數量而言,更值得生態補償的法學研究所注意的問題,還在于論文本身的參考文獻。這不僅是因為“通過將這些知名作品同引證者自己的作品聯系在一起,就提高了引證者自己作品的可信性。”*理查德·A·波斯納.法律理論的前沿[M].武欣,凌斌譯.北京:中國政法大學出版社,2003.447.還在于,“論文的引證直接體現 了學術產品的知識譜系和信息來源。”*成凡.是不是正在發生?——外部學科知識對當代中國法學的影響,一個經驗調查[J].中外法學,2004,(5):595.

在外文文獻的引證上,統計顯示,引證總數排名前20總計22篇論文中,沒有外文文獻的論文就有16篇;而在引證排名前50位總計66篇論文中,沒有引用外文文獻的論文更高達51篇。其中,法學者所著文章,除《礦產資源生態補償法律制度之探究》一文僅引用三篇外文書籍以外,其他論文幾乎都沒有引用外文參考文獻。

此外,以79篇法學者所著論文為基數,在引證排名前50的全部參考文獻中也沒有一篇是外文文獻。這與學者得出的“環境法學研究在法學乃至整個社會科學研究中國際化程度較高”*王社坤.環境法學研究影響性因素實證分析——基于CSSCI法學核心期刊環境法學論文引證的調查[J].法學評論,2011,(1):67.的結論是不同的。從生態補償實踐和學術發展史來看,生態補償主要是一個“舶來品”,盡管盲目與沖動很可能喪失學術自主性,但是缺乏必要的了解也很難進行本土性轉化。誠如有學者提示的那樣,“只有深度發掘特定概念的文化意蘊、具體闡釋特定規則的制度語境,才可能避免生硬和膚淺,才不致蛻變為望文生義的‘拉郎配’。”*高鴻鈞.比較法研究的反思:當代挑戰與范式轉換[J].中國社會科學,2009,(6):168.因此,了解、比較中外差異,進而學習外國先進經驗仍然值得學者高度重視。

同時,沿著中文和外文文獻引用的差異還可以發現,學者對生態補償概念的界定主要集中,并且高度依賴于三個不同學科的三處文獻。這直接展示了當前生態的淵源,不僅是當前生態補償各種研究,尤其是法學研究的一個重要內容,更是接下來的研究建立基本對話平臺的關鍵。

首先是生態學意義上的生態補償。在79篇論文中,對生態補償進行生態學意義上的界定,主要依據環境科學大辭典編委會主編、中國環境科學出版社1991年出版的《環境科學大辭典》。然而,筆者在考查引用該文獻的論文時卻發現了一個重要問題,即,不同的引證論文所提供的記載于該詞典的生態補償(在查閱的引證論文中均注明為“自然生態補償”)的注釋,卻出現了各種版本的頁碼出處。這主要有四種情況:以《生態補償的法律關系及其發展現狀和問題》為代表的一部論文將頁碼出處注明為第326頁;以《礦產資源生態補償法律制度之探究》為代表的一部分論文將頁碼注明為第20頁;以《論生態補償的法學涵義及其法律制度完善——以經濟學的分析為視角》為代表的一部分論文將頁碼出處注明為第320頁;而以《生態補償的理論蘊涵與制度安排》為代表的一部分論文則根本沒有注明引文出處。盡管注釋混亂,但如果確實能在這些頁碼中找到“自然生態補償”的相關表述,那也是值得慶幸的。然而,當筆者查閱所有頁碼卻發現,事實上,所有的頁碼都無法找到關于“自然生態補償”的表述。反而,筆者在該辭書中找到了與大多數論文想要表述的意思相近的另一個關于生態補償的概念——“損害補償”(compensation for damage)。根據該書的表述,損害賠償是指“由于依法進行的環境資源開發利用行為,給他人造成損失時,對受損失者所給予的補償。如《土地管理法》規定,國家建設征用土地,由用地單位向被征地單位支付土地補償費。環境補償的義務人是環境資源的開發利用單位,受償人是由于該開發利用行為而受到損失的單位或個人。環境補償的前提是因合法行為造成損失,因而基于公平原則承擔補償義務。這使它區別于環境損害賠償,因為后者是由于非法行為即違反法定義務或者環境侵權行為造成損害,而必須承擔的一種法定責任。”*環境科學大辭典[Z].北京:中國環境科學出版社,1991.642.

不論采用何種生態學意義上的生態補償的表述,以上的考察都反映出法學者對學術規范不夠重視。這無疑也暴露并間接印證了有學者對生態補償的法學研究質量不高的判斷。當然,這也提醒了后來的法學者(包括其他學科的學者),目前關于生態補償的研究必須考慮并重視生態學意義上的生態補償。

其次是經濟學意義上的生態補償。對生態補償進行經濟學意義上的界定,主要依據《生態補償的理論探討》一文。根據該論文的表述,所謂生態補償,是指“通過對損害(或保護)資源環境的行為進行收費(或補償),提高該行為的成本(或收益),從而激勵損害(或保護)行為的主體減少(或增加)因其行為帶來的外部不經濟性(或外部經濟性),達到保護資源的目的”。盡管該文也參考了《環境科學大辭典》關于生態補償的表述,并且提供了一個錯誤的出處,但是,包括該文在內的經濟學論文卻提出了相較于其他學科更成熟、自洽性和操作性更強的理論。不僅從庇古稅和科斯定理兩個進路為生態補償的實施提供了參考,還對補償方式(例如補貼、稅費減免、基金、保險)、補償范圍(例如個人、區域、全球)等問題進行了研究。更大貢獻還在于,定量分析和經驗數據比定性研究(例如傳統教義法學、詮釋法學)更具有說服力和知識成果轉化的可能。從這個意義上來說,也不難解釋《生態補償的理論探討》一文為何會有最高的引證數。總的來說,今后的研究如果試圖從經濟學意義上討論生態補償,將不可回避地參與進而深入各種經濟學理論。

再次是法學意義上的生態補償。對于生態補償進行法學意義上的界定,主要是依據呂忠梅主持、法律出版社2003年出版的《超越與保守:可持續發展視野下的環境法創新》一書,以及《對建立我國生態補償制度的思考》和《生態補償的法律關系及其發展現狀和問題》兩篇論文。其中又以第一本書影響甚巨。根據該書的表述,法學意義上的生態補償有兩層含義,“從狹義的角度理解就是指:對由人類社會經濟活動給生態系統和自然資源造成的破壞及對環境造成的污染的補償、恢復、綜合治理等一系列活動的總稱。廣義的生態補償則還應包括對環境保護喪失發展機會的區域內居民進行的資金、技術、實物上的補償、政策上的優惠,以及為增進環境保護意識,提供環境保護水平而進行的科研、教育費用的支出。”*呂忠梅.超越與保守:可持續發展視野下的環境法創新[M].北京:法律出版社,2003.335.根據這種表述,不論是狹義還是廣義的生態補償都顯得過于寬泛。尤其是廣義上的生態補償,幾乎與環境保護沒有區別。筆者在前文就曾懷疑,當然,考查至此,也發現將生態補償作為學術修辭并非個例。例如在《生態補償法律機制研究》這篇論文中,作者僅在引言提到了“由于環境利益及其相關的經濟利益在保護者、破壞者、受益者和受害者之間的不公平分配,致使保護者得不到應有的經濟回報,破壞者未能承擔破壞環境的責任和成本,受益者無償占有環境利益,受害者得不到應有的經濟賠償。”此后便對生態補償再無任何清楚的表述。至于文中提到的“保護者、破壞者、受益者和受害者”究竟是什么,又有什么區別,則根本未作說明*盡管該文在引言中確有對生態補償機制進行界定:“生態補償法律機制是利用宏觀調控管理政策和法律手段調整相關主體環境利益及其經濟利益的分配關系,促進環境外部成本內部化,實現環境資源有償使用的重要制度和手段。”然而筆者認為,由于后文并未對“相關主體”、“環境利益”、“經濟利益”、“環境外部成本”等重要概念進行說明,因此,這種表述反倒還不如引言對“保護者、破壞者、受益者和受害者”的表述更為具體、直接。。但該文仍然對我國構建生態補償法律機制存在的問題,從四個方面加以檢討,并且提出了五點關于構建生態補償法律機制的思考。當然,除了語焉不詳和內容甚廣的制度設計外,筆者很難發現關于生態補償的可能的特殊性。又如,在《我國土地征用生態補償機制研究》這篇論文中,作者盡管借用某位學者的表述將土地征用的生態補償界定為“需用土地人就征用取得土地后對土地權利人的生態損失所給予補償的一種制度。”但是,作者既沒有說明什么是“生態損失”,也沒有解釋土地權利人是否具有或者可能具有何種“生態損失”。當然,更大的問題還在于,該文在采用“生態損失”作為土地征用生態補償的核心概念的同時,還采用“生態收益”、“生態利益”、“生態效益”、“環境利益”、“環境權益”等概念。但是,只要讀者稍加注意便會發現,這些概念幾乎可以相互替代!當然,還有《構建我國海洋生態補償法律機制的實然性分析》、《生態補償法律制度略論》、《黃河水源地生態補償博弈分析——以甘南瑪曲為例》以及筆者無法一一列明的其他論文,或對生態補償界定不清,或對生態補償作了寬泛的界定。

相較于環境科學和經濟學,從法學意義上討論生態補償顯得格外薄弱。很多論文都采取了較為寬泛的表述而忽視了生態補償的,至少在那些作者的語境下所具有的某種特殊性。就法學者所著論文來看,除了在名稱上有各種關于生態補償的表述外,很難出現較為集中的問題域并在學者之間形成互動。當然,這可能是因為法學者研究的范圍比較廣泛。

五、結語:態度和任務

考查至此,筆者不得不暫停對中國生態補償法學研究現狀的考察和分析。雖然筆者努力做到客觀、全面,但是受條件和時間所限,沒有做更深入的考察和分析。因此,以上呈現的仍然是中國生態補償法學研究的一部分,而絕不是全貌。盡管這樣,筆者也發現了部分問題,并且感受到了現在甚至未來可能產生的學術挫折。

盡管現實需求推動了包括法學在內的各個學科關于生態補償的研究,但是除了篇均引證數多于環境科學和經濟學的論文外,法學者所著的論文不論是在本學科期刊的總刊文量、平均刊文量或單刊刊文量上,還是在總引證數或單刊引證數上均處于劣勢。進一步考查發現,這些論文存在一定程度的自我重復;引證也不太規范,忽視甚至忽略外文參考文獻。這反映了生態補償法學研究在整體上可供研究的空間還很巨大,研究也有待提高。當然,這些問題絕不能武斷地歸咎于某位或某些法學者。這可能是法學研究本身的整體性問題。相較于確立概念過程中的困難和痛苦,搭建法學者進行對話的基本平臺可能會相對容易。然而,如果對話平臺虛擲,那么寬泛得近乎等同于“環境保護”的生態補償也可能淪為一個審美意義上的學術修辭,并且弱化了學者之間的交流和互動。對此,法學者似應溫習霍姆斯的善意提示:“我們想的應當是事而不是詞。”*Oliver Wendell Holmes, “Law and the Court”, in The Mind and Faith of Justice Holmes: His Speeches, Essays, Letters, and Judicial Opinions, selected and edited by Max Lerner, Transaction Publishers, 1988, p.389.

編者按:反腐敗國際追逃追贓是近年來中央高壓反腐的重要內容,開展了一系列聲勢浩大的"天網"、"獵狐"等行動,取得了一定成效。學術界也就相關課題進行了探討,但仍然有不少理論與實際問題值得突破。基于此,湖南師范大學反腐敗國際追逃追贓法律問題研究中心于2016年3月正式成立,旨在為我國逐步建立完善的國際追逃追贓機制,使之成為一種新的立法、司法體系拋磚引玉。本刊將不定期開設這一專欄,陸續討論與之相關的理論與實際問題。

The Check and Analysis of Legal Study on Chinese Ecological Compensation: Based on the Papers in CSSCI

WAN Jia-xin, XU Xiang-min

(SchoolofLawandPoliticalScience,OceanUniversityofChina,Shandong,Qingdao66100,China)

Papers that their titles or key words included ecological compensation in CSSCI dated from 2000 to 2013 were retrieved, in order to check and analyze the legal study on Chinese ecological compensation. The result showed that legal study was unsatisfactory compared with study in environmental science and economics, because the total number of papers in legal journals, the average number of papers in legal journals, the total number of papers in single legal journal, the total citations, and the single paper citations were all at a disadvantage except the per paper average citations. Besides, the result showed that there were more repetition appeared in jurists’ papers, and in terms of production mode that cooperation between authors with same or different academic background should be strengthened. At last, non-standard citations, neglect or ignorance of foreign references also appeared in those papers. Results exposed the problems but also provided the direction of future efforts.

ecological compensation; CSSCI; research summary; empirical study

2016-02-12

本文系教育部哲學社會科學發展報告建設(培育)項目“中國環境法制建設發展報告”(13JZD041)的階段性成果。

宛佳欣,男,中國海洋大學法政學院環境與資源保護法學專業2013級碩士研究生,主要研究方向:環境法學;徐祥民, 男, 又名徐進, 中國海洋大學教授,博士生導師,歷史學與法學博士,主要研究方向:環境法學。

DF468

A

1672-769X(2016)03-0038-11

??至2013年《中國學術期刊

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013總計Ⅰ類1214113135435171506963432Ⅱ類222142114Ⅲ類116448871115131088合計23110173743535982698474534