淺談《平沙落雁》的創作特點

王欣潔

(山西大同大學音樂學院,山西 大同 037000)

淺談《平沙落雁》的創作特點

王欣潔

(山西大同大學音樂學院,山西 大同 037000)

《平沙落雁》是琵琶曲中經典的傳統文曲,本文主要研究了楊大鈞版本《平沙落雁》的創作特點,并對樂曲進行詳細的分析。使演奏者更全面的了解樂曲的特點,為演奏者更完美的演奏這首樂曲提供了清晰的脈絡。

曲式結構;樂曲分析;樂句

一﹑《平沙落雁》曲式結構

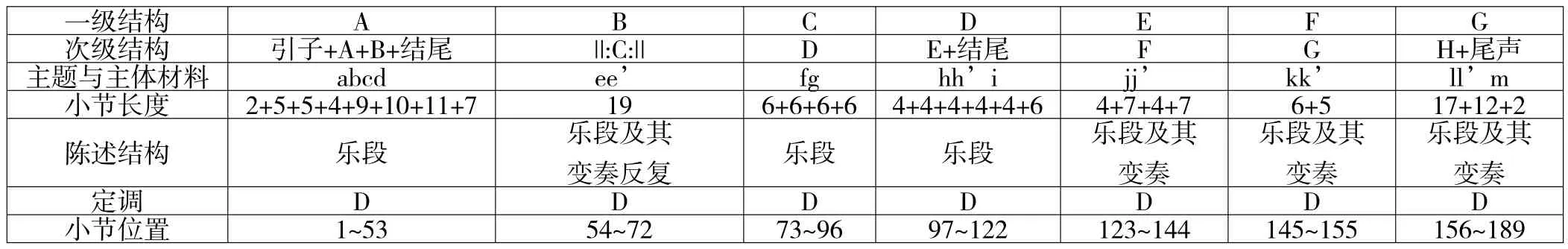

《平沙落雁》的創作非常有特點,該樂曲的曲式結構是曲牌聯綴體結構,整首樂曲的調性一直持續在D大調上,具有明亮,﹑明朗的色彩,節拍為2/4拍﹑4/4拍,節奏有散板﹑慢板﹑小快板等,形成一首抒情性的音樂作品。它運用了大量的樂節﹑樂句﹑樂段,還運用了一些變奏﹑模進的手法,妙趣橫生的再現了秋天大雁展翅的情景和意境,使得音樂充滿了生氣。

曲式結構,如表1所示:

表1

二、《平沙落雁》樂曲分析

(一)第一段【雁陣橫空】

樂曲的引子以散板開始,慢起漸快,描繪了在一片靜謐的景色中,一只只大雁緩緩起飛,為全曲鋪墊了深遠優雅的意境。該段的內部結構是由引子﹑兩個樂段﹑結尾構成。入板后的A﹑B兩個樂段都是由重復樂句組成的樂段,使樂曲更進一步,層層遞進。

引子的結構是由兩個樂節構成,由散板開始,慢起漸快,最后又漸慢,模擬出大雁緩緩起飛,由近及遠的連成一片的景象。整個材料a圍繞著“”展開進行,先是向下級進,到第二小節處又向上小跳進,使音樂具有柔和親切的特點。開始時力度為mp,后來又漸弱﹑最后漸強,使樂曲具有豐富的表現力。

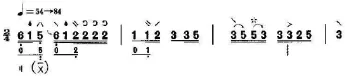

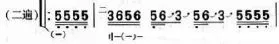

樂段A:由兩個樂句構成,第二句是對第一句的分裂,大量重復了第一樂句中的樂節。由材料b組成,如譜例1所示:

譜例1

主題材料的音型是先向上小跳,再向下大跳的大間距跌宕型,使音樂具有鏗鏘有力的感覺。節奏為順分節奏型,給人一種平穩﹑舒緩的感覺。速度由54開始,逐漸增加到84,使樂曲完成了由抒情到歡樂的過渡。

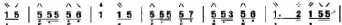

樂段B:是由兩個樂句組成,且這兩個樂句是重復樂句,其中樂句之中又有重復的樂節。由材料c組成,如譜例2所示:

譜例2

音型與節奏型,與A段的創作是相似的。在第11小節處,用f力度演奏,12小節時用mp力度演奏,是同一重復樂節的不同演奏效果處理,這樣的對比,使得音樂內容表達的更加靈活。速度保持在84,到第34﹑35小節處漸慢。A﹑B兩個樂段環環相扣,表現出大雁在天空中盤旋,傲游于天地間的姿態。

結尾:是由兩個不同的樂句構成。每一句都是慢起漸快,最后再突慢下來,嘎然停止,為下一段的雁叫做了充分的鋪墊。

(二)第二段【霜天雁叫】

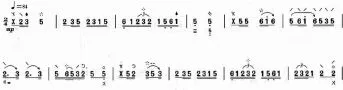

樂段C:此樂段的結構是樂段及其變奏反復,第二遍是第一遍節奏型上的變奏。由材料e組成,第一遍譜例,如譜例3所示:

譜例3

材料e’,第二遍譜例,如譜例4所示:

譜例4

通過兩遍的對比可知,第二遍節奏型是在第一遍的基礎上,音型不變,節奏型每小節第一拍改成四個十六分音符,這樣聽起來會覺得旋律感更加緊湊。是小間距環繞型的音型,具有柔和,親切的特點。在演奏時,第一遍速度要演奏到88,第二遍時,速度要加快到120。兩次速度的對比,把不同頻率的雁叫,描寫的更加具體。音型向上模進的樂節要加強力度演奏,音型向下模進的樂節要減弱的力度演奏,這樣速度﹑力度還有音型遞升遞降的變化,結合演奏者的演奏,快慢對比,忽高忽低,十分巧妙地把雁叫更栩栩如生的模擬出來。

(三)第三段【平沙抓翅】

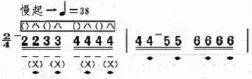

樂段D:是由三個樂句構成,第二句是對第一句的重復。第三句為樂節性重復。由材料f﹑g構成。主題材料f,如譜例5所示:

譜例5

音型與節奏型都與前面【雁陣橫空】這個樂段相似,把大雁抓翅的畫面的活靈活現的展現在我們眼前。樂段以f強度開始,至樂句結尾處漸弱再逐漸漸強,引出下一句的重復,強弱對比,給人一種俏皮的感覺。第二句的結尾稍有不同,速度放慢,以輪指拉寬,引出第三句,回歸到原速。材料g,如譜例6所示:

譜例6

多處樂節重復,結尾處速度稍有變化,與第四段鏈接緊湊,起到了承上啟下的作用。此樂段的材料重復把大雁在平沙邊撲翅﹑嬉戲的情趣表現的淋漓盡致。

(四)第四段【高翔千仞】

樂段E+結尾:由兩個樂句加一個小結尾組成,第二句是對第一樂句的重復。由材料h組成,如譜例7所示:

譜例7

第106小節處,重復前面的主題材料,隨后在第109小節,第113小節都重復了圖中的主題材料。將大雁在空中自由飛翔,跌宕起伏,最后直沖云霄的畫面生動的展現在我們眼前。

最后一個樂句是由幾個重復的樂節組成的小結尾,由材料i構成,如譜例8所示:

譜例8

速度慢起漸快,到最后結尾處再次拉寬速度,漸慢下來,結束在長輪上并漸弱。

(五)第五段【衡陽萬里】

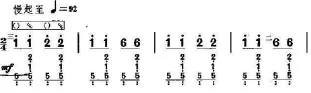

樂段F:此樂段也是一個重復型變奏樂段,由兩個樂段組成,第二個樂段是第一個樂段的重復變奏。主題材料j,如譜例1-9所示:

譜例9

音型基本向上級進,給人一種明朗,平穩的感覺;順分節奏型,給人一種穩定向上的感覺。第二個樂段,音型不變,節奏上由原來的十六分音符變為八分音符,聽起來速度好像放慢了一倍,前面的樂段都是由十六分音符組成,演奏起來給人一種很穩定的感覺,象征著大雁在天空緩緩的飛行;第二段變奏之后,旋律舒緩,好像天空中的大雁連成一片,再加上變奏之后四分音符加顫音演奏,更能形象的表現出大雁振翅的感覺。

(六)第六段【逐隊紛飛】

樂段G:這個樂段也是重復型變奏樂段,并且還是散板節奏,由兩個樂句構成,第二樂句也是在第一樂句的基礎上節奏變形而來的。由材料k構成,如譜例10所示:

譜例10

每小節音型都是向上模進的趨勢,有一種平穩,堅定的感覺。拉弦音時,力度突弱,推回時伴隨著下出輪漸強,強弱變化,描繪出了大雁不同的隊列變化。【逐隊分飛】這個樂段的后半部分在節奏上也十分有特色,如譜例11所示:

譜例11

這一部分的演奏比較自由,每小節的第一拍是兩個均分的八分音符,輪指演奏均勻即可,在每小節第二拍演奏時,運用了顫音裝飾,為了表現出天空中大雁自由自在飛翔的情景,左手打音的頻率要從慢到快,從緩到急,再配合輪指的連貫性,生動的再現了天空中大雁連成一片的畫面,把聽者帶入了大雁翱翔的意境當中。

(七)第七段【一行歸影】

樂段H+結尾:這個樂段是重復型變奏樂段。由材料l構成,如譜例12所示:

譜例12

第一樂句由均分的八分音符構成,這種節奏型給人一種平靜﹑穩定的感覺,就好比是這群大雁有規律﹑逐只的排成一隊。第二句是對第一句的變奏,把八分音符變成了十六分音符,音型重復了前面樂句的材料,聽起來好像節奏快了一倍,但總體時值沒有改變。這個段落最后的結尾處,有明顯漸弱的趨勢,每個琶音之前深呼吸慢抬手臂,琶音最強,引出后面左手的帶音,拉開速度漸弱,表現出一隊大雁慢慢遠去,消失在天邊,只剩下秋的寂寥,全曲結束在大指的勾音上,靜止不動,等待余音散去。

三、結語

通過對《平沙落雁》的創作特點進行分析,使我們了解到:要想演奏出一首優秀的作品,演奏者首先必須對樂曲的結構有一定的了解,了解作品的框架,再通過自己精湛的技巧,把這首作品完整的演奏出來。作為一名演奏者,一味按照曲譜的標注進行演奏,演奏出的作品是不完整的,只有對樂曲更全面的綜合分析,才能演奏出打動人心的音樂。

[1]曉萍.中國傳統器樂與樂種卷[M].人民音樂出版社,2009,7(1).

[2]王次昭[前].音樂美學基礎[M].人民音樂出版社,2004,9(1).

[3]景俠.中國琵琶演奏藝術[M].上海音樂出版社,2003,8(1).

[4]蔚.論琵琶傳統樂曲的藝術特征[J].淄博學院學報(社會科學版),1998,(1).

[5]寶海.平湖派琵琶藝術的繼承與創新[J].浙江藝術學院學報,2004,2(4).

[6]鑫.論音樂聯覺的美學表征[J].創作與評論,2012,(4).