鋼琴套曲《我的歌》音高結構解析

馬玉峰,薛祎凡

(燕山大學藝術與設計學院,河北 秦皇島 066004)

鋼琴套曲《我的歌》音高結構解析

馬玉峰,薛祎凡

(燕山大學藝術與設計學院,河北 秦皇島 066004)

《我的歌》是當代作曲家盛宗亮于1989年應美國鋼琴家彼得·瑟金(Peter Serkin)委約而作,由四首鋼琴曲組成,此曲英文名My Song的中文諧音是“脈——聲”,寓意脈搏之聲。20世紀80年代是中國鋼琴音樂創作的重大轉折時期,在延續民族化的同時,作曲家們開始尋求借鑒西方現代作曲技法。這部鋼琴套曲主要采用了以“五聲性四音組”和兩首中國民歌素材為基本結構成分,通過個性化的對位結合、民歌素材與復合和弦的結合、多重調式、調性的處理以及頻繁的宮調系統轉換等手法,在保留中國五聲性特征的同時,作品還具有了新時期的時代特征。

五聲性四音組;中國民歌;宮調系統;結合形態

一、“五聲性四音組”的個性化運用

劉康華先生在《二十世紀和聲基本結構成分及其衍生的音高關系體系》一文中提到,“以音組為基本結構成分而衍生的音高關系體系,意味著其組織音高的思維主要在于通過發展特定的音程集合體來發展樂思,而不管音高材料是垂直形態、水平形態還是斜向混合形態,它們都受特定的音程集合體的控制。由于該體系以作曲家選定的音組為中心成分,因而也可稱其為中心音組技術。”[1]鋼琴套曲《我的歌》一共分為四首,其中第一首和第三首,作曲家選擇了以“五聲性四音組”作為音樂發展的核心材料,通過多樣化的音高組織創作技法和節奏、力度、時值、音響等技術處理,使音樂既有濃郁的民族性特征,又不乏現代音樂色彩。

1. “五聲性四音組”的音高結構特征

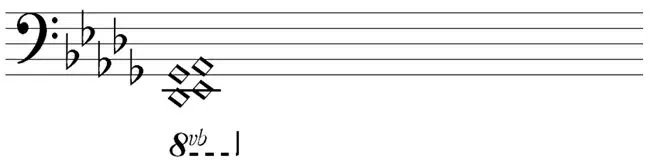

譜例1-a

譜例1-b

譜例1-a是“五聲性四音組”在第一首樂曲中的表現形式,譜例1-b是第三首樂曲中的表現形式,它們的音高基本結構成分是:bD、bE、bG、bA。運用五聲性音高材料進行創作是獲得民族風格最基本的條件之一,而bD、bE、bG、bA這四個音就是構成整曲音高關系體系的中心音組,也是該曲旋律發展的核心材料。由于這個五聲性四音音組中沒有大三度音程,所以出現了宮音的不確定。若將此音組向兩端五度擴展,就會產生含有大三度音程的音列,那么它就有以下幾種宮音系統的可能:bD宮調系統、bG宮調系統、bC宮調系統。因此我們可以認為,樂曲在一開始出現的四音組縱向疊置的和弦,實際上已經奠定了五聲性風格基調,并且作為旋律發展的核心,體現了作品的“中國風格”。

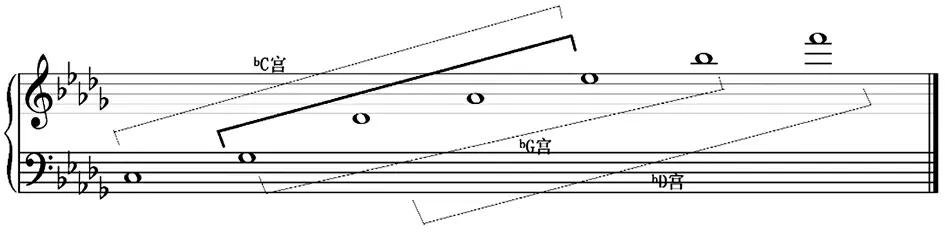

譜例2

“在我國的民族民間音樂中,五聲調式及以五聲音階為基礎的調式占有重要地位。”五聲音階形態確立了音階內各音級間的音程關系,如譜例2所示,將四音組按五度相生的次序排列觀察可以發現,這四個音本身存在于bG宮調系統和bC宮調系統,并且全部是正音。四音組向下五度擴展一個音得到bC宮調系統,五個正音分別是bC宮、bG徵、bD商、bA羽、bE角。四音組向上五度擴展一個音,得到bG宮調系統,五個正音分別是bG宮、bD徵、bA商、bE羽、bB角。四音組向上連續擴展兩個五度,則是bD宮調系統,形成出現一個偏音清角的六聲音階,分別是bG清角、bD宮、bA徵、bE商、bB羽、F角。

2.“五聲性四音組”的橫向運用及其衍生發展

譜例3

上譜例摘引于第一首樂曲開始部分,高音聲部音高材料除了模仿滑奏的倚音之外,從橫向觀察來看,骨干音只有bD、bE、bG、bA四個四音組內的音,沒有出現任何偏音。樂句的尾音為bD,具有暫時的主音作用,但由于角音的缺位,宮音不確定,使調式具有不確定性,既可能是bD商調式,又可能是bD徵調式。結合黎英海《漢族調式及其和聲》中“宮音常在”[2](P12)的理論,判斷該旋律更偏向bD徵調式。

譜例4

譜例4摘引于第三首樂曲,主題旋律同樣是建立在中心音組基礎之上的。音高核心材料只有四個音,旋律以遞增的手法,每次增加一個音,最終實現了作品中構成音高基本結構成分的五聲性四音組:bD、bE、bG、bA。由此判斷,該部分的調性是處于游移狀態。

3. “五聲性四音組”主題的縱向結合形態

作為橫向旋律的核心素材,“五聲性四音組”同時也是縱向多聲的基礎,第一首樂曲通過東方典型的支聲復調手法鋪衍而成。支聲復調源于民間音樂,“支聲音樂是一種單聲與多聲混合性質的織體型,具體表現為聲部進行中同音重合與異音分離的相互交替。支聲音樂注重聲部橫向的旋律性與個性,但并不特意追求聲部結合中的獨立性, 因而在聲部結合的總體上具有彼此依附、高度統一的主調性效果。”[3]

(1) 對位化的結合形態

不同聲部的橫向關系疊置構成了縱向復調性對位的結合形態,伴隨著橫向旋律的不斷變化發展,縱向聲部間的復調性對位也被廣泛應用。在鋼琴套曲《我的歌》中,主要運用支聲式與對比式的結合形態。

a.支聲式的對位結合形態

支聲式的對位結合是多聲部音樂中最為常見的一種結合方式,它具有特殊的音樂形態,使聲部之間彼此依附、彼此結合,同時又各自具有獨立性。支聲式的對位既有同音的重合,也有不同音調的變化分離,推動音樂發展。

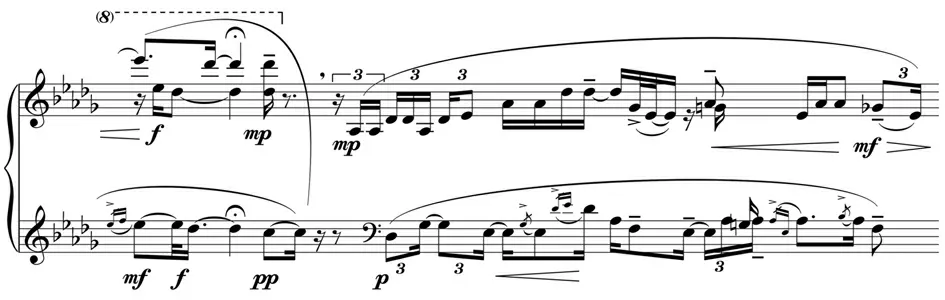

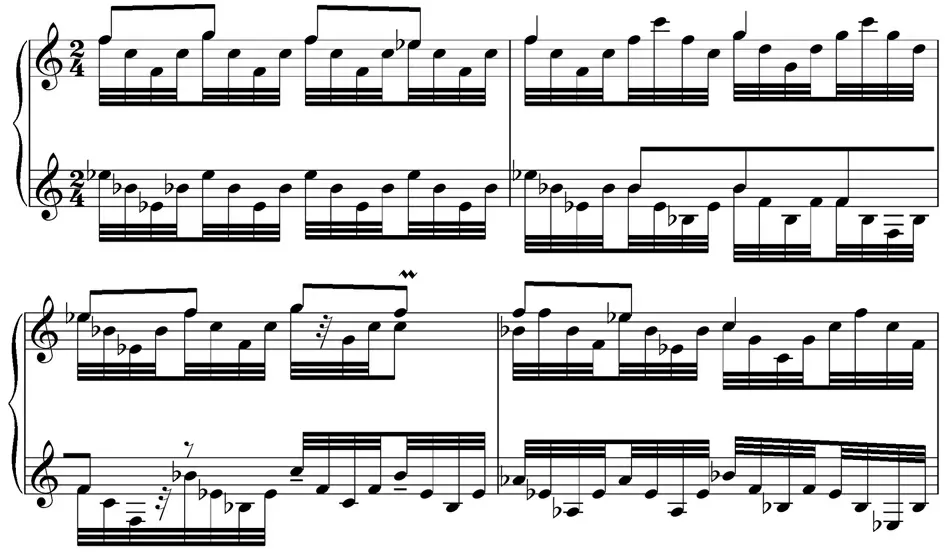

譜例5

上譜例是第一首作品開始部分,運用了典型的支聲復調創作手法,前半部分上下兩聲部是相隔兩個八度的同音重合,后半部分上下兩聲部雖然有不同音調的變化分離,但聲部間卻有著相同的起點。低音聲部開始部分與高聲部旋律線輪廓基本相似,運用支聲復調的創作手法使兩聲部互為變奏。樂曲和聲較平穩,兩聲部采用不同的調式,上方聲部是bG宮系統bD徵調式,下方聲部是bD宮調系統。作品中模仿民間音樂韻味的裝飾音創作手法,也使音樂增添了很多自然風情和民族色彩,譜例中還原G音在演奏說明中,作曲家要求演奏者設法模仿滑奏的聲音效果,短音符的時值必須精準演奏,長音符的力度稍強于短音符。模仿滑音的演奏,增加了音樂流動性,以此表現中國傳統音樂的意境美。

b.對比式的對位結合形態

不同旋律的縱向個性化結合是對比式對位的顯著特征,它擺脫了縱向和音進行的控制,使音樂表現得更加自由靈活。

譜例6

譜例6是第一首樂曲中二聲部對比復調的運用,以五聲性四音組為基本結構編寫旋律的二聲部對比復調,作曲家運用兩個不同節奏的旋律線,上方聲部是bG宮調系統,下方聲部從前一樂句的bD宮調系統暫轉到bG宮調系統,又迅速轉回bD宮調系統,豐富了旋律色彩,形成不同主音的對比。

(2) 多重調式、調性的結合形態

多重調式、調性相結合的音樂創作手法在整套作品中被廣泛應用,不同調式調性間的相互碰撞,提高了音響緊張程度,也體現了作品的現代風格。

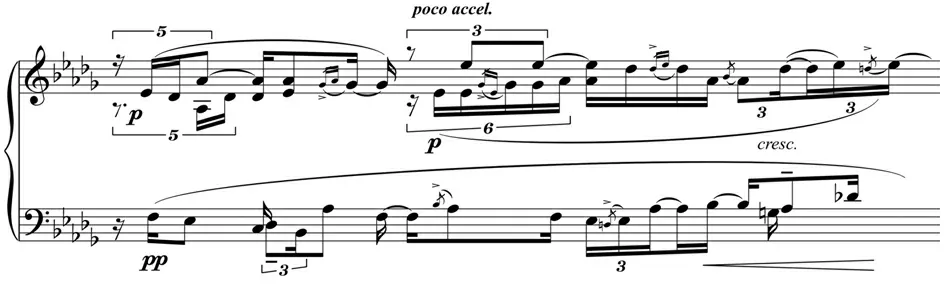

譜例7

上譜例是第一首作品中運用多重調式調性相結合手法進行創作的典例,高音聲部中明確出現了四音組之外的bB音,與之前以倚音形式出現的bB音意義不同,它使bG宮系統五個正音bG、bA、bB、bD、bE完整展現出來,大三度(bG——bB)宮——角關系確立,樂句主音也是末尾音bA,確定了旋律為bA商調式;中聲部bC宮系統的五個正音bG、bA、bC、bD、

bE也得到完整展現,大三度(bC——bE)宮——角關系確立,尾音落在bA,旋律確定為bA羽調式;低音聲部旋律音有bA、bB、bD、bE、F、bG六個音,出現了bD宮調系統角音F,也出現了bG宮調系統角音bB,但bG宮調系統偏音F音出現在強拍,bD宮調系統偏音bG出現在弱拍,旋律感更傾向于bD宮,因此低聲部確立為bD宮調系統bE商調式。作為樂曲高潮部分的尾聲,多種不同調式調性的復合創作手法,增強了各聲部的獨立性,和聲緊張度程度提高,音響效果帶有濃郁的民族風格特征。

二、中國民歌素材與現代技法的多樣化結合運用

采用民間音樂素材與現代技法相結合的創作形式,是新時期鋼琴音樂創作的顯著特征,在整部作品中,第二首和第四首樂曲的音樂素材來自于傳統民歌。從創作角度上可以看出,作曲家既想要保留民族神韻,又希望將新的作曲技法語言構思融匯其中,使其更具有時代性。

1. 中國民歌與個性化復合和弦的結合形態

第二首樂曲旋律來自幽默、輕快的四川民歌《太陽出來喜洋洋》,作品中運用了大量的復合和弦,既增加了音樂中和聲的色彩,又保持了鮮明的民族特性。

譜例8

譜例中運用的是bE宮系統內相距大二度關系的復合和弦,F商調式。橫向進行全部為純四、純五度音程,省略三音的大三或小三和弦。上方聲部的音程排列與民歌主題密切相關,多以旋律音為根音,如前三拍便是以F音為根音的五度音程,后四拍是以G音為根音的五度音程。下方則是與上方聲部構成大二度的五度音程分解,如上方是F五度音程,下方是bE五度音程。

2. 中國民歌素材的調性頻繁轉換

“調性的頻繁轉換是自然框架內協和和聲相互作用而形成的有一定和聲目的的運動。這種運動是功能調性形成調性音樂各種表現方式的動力。”*喬爾·萊斯特:《調性的解體》(《調性和聲》第33章),鄭英烈譯,《黃鐘(武漢音樂學院學報)》1987年第4期。作曲家在五聲性調式的基礎上,通過宮調系統的頻繁轉換來實現調性擴張。

譜例9

上譜例是第二首樂曲中宮調系統頻繁轉換的運用,以兩小節為單位進行一次轉換。第一行旋律為B、E、#C、#F、#G五個正音構成的E宮調系統,第二行轉換為上方五度B宮調系統,兩小節后又轉換為bG宮調系統。民歌素材的不同調性頻繁轉換形成調性色彩對比,增加了樂曲的張力,使旋律更加豐富。

3. 中國民歌素材的多重調式、調性處理

第四首樂曲相當于整部作品的尾聲部分,作曲家選擇了以陜北地區的抒情民歌《三十里鋪》為音樂素材,并將第四首樂曲命名為“鄉思”(Nostalgia),來表達自己對祖國故鄉的思念之情。

譜例10

譜例中上方聲部為C宮調式,第一行旋律中只出現了C、D、G、A這四個音,第13小節第二拍E音的出現使C宮調系統五個正音完全展現。下方聲部的旋律同樣來源于民歌主題的材料,開始部分同樣只出現了四個音,直到譜例第14小節的尾音#A的出現,才確定了#F宮調式。

三、結語

20世紀80年代是中國鋼琴音樂創作的重大轉折時期,結束了建國后以鋼琴改編曲為主要創作題材的藝術形式,音樂創作進入多元化時期,五聲性民間音樂素材與西方現代技法相結合的創作形式,成為新時期鋼琴音樂創作的顯著特征。作曲家開始思索如何運用民間音樂素材與多樣化的西方現代技法相結合,使作品在具有民族風格的同時,又具新時代藝術特征。

在總譜前言中盛宗亮寫道:“我希望通過自己的‘母語’——東方古典音樂與民間音樂和‘父語’——西方古典音樂來發展自己的調性概念。”本文通過對這部創作于1989年的鋼琴套曲《我的歌》中“五聲性四音組”作為基本結構成分及衍生的音高關系體系與兩首中國民歌素材運用的解析,感受到了作曲家在創作時將“母語”與“父語”融匯貫通的成熟結合。作曲家在創作中所選用的音高素材是匠心獨運的,其創作手法與創作理念既體現了對民族音樂的熱愛與追求,又展示出現代創作技法的獨特風格。整部作品將現代音樂創作風格與中國傳統民間音樂素材有機結合在一起,這不僅只是簡單的文化上的互應,它更展示了新時期中國鋼琴音樂創作的獨特魅力,也對當代和聲民族化的發展起到了推動作用。

[1]劉康華.二十世紀和聲及基本結構成分及其衍生的音高關系體系[J].中央音樂學院學報,2006,(2).

[2]黎英海.漢族調式及其和聲[M].上海:上海音樂出版社,2001.

[3]楊善武.支聲形態及其思維特點[J].音樂藝術,1992,(7).

(責任編輯:鄭鐵民)

10.3969/j.issn.1002-2236.2016.06.002

2016-09-27

馬玉峰,男,博士,燕山大學藝術與設計學院教授。

J614

A

1002-2236(2016)06-0007-04

薛祎凡,女,燕山大學藝術與設計學院2014級碩士研究生。