膠囊內鏡和單氣囊小腸鏡聯合外科手術診斷空腸巨大海綿狀淋巴管瘤并出血1例

趙小青,張北平,吳文斌,王偉

(廣東省中醫院 1.消化內鏡中心;2.胃腸外科,廣東 廣州 510120)

膠囊內鏡和單氣囊小腸鏡聯合外科手術診斷空腸巨大海綿狀淋巴管瘤并出血1例

趙小青1,張北平1,吳文斌1,王偉2

(廣東省中醫院 1.消化內鏡中心;2.胃腸外科,廣東 廣州 510120)

膠囊內鏡;單氣囊小腸鏡;巨大海綿狀淋巴管瘤并出血

近期,本科對一不明原因消化道出血、貧血的患者診察時,通過膠囊內鏡聯合小腸鏡,發現出血原因為空腸上段一廣基腫物,最后通過外科手術切除,病理證實其為一罕見疾病—空腸海綿狀淋巴管瘤并出血。本文報道利用膠囊內鏡、單氣囊小腸鏡診斷空腸巨大海綿狀淋巴管瘤并出血1例,介紹筆者利用膠囊內鏡、單氣囊小腸鏡在不明原因消化道出血中的應用體會。現報道如下:

1 臨床資料

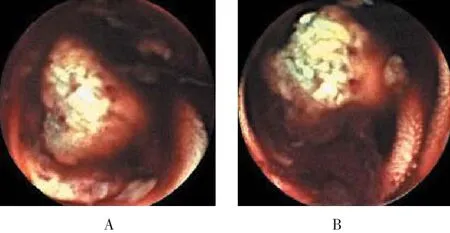

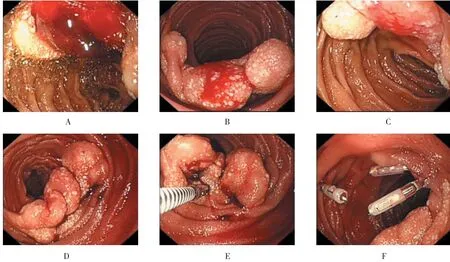

患者 女,76歲,因“2周內解黑便14次,伴心悸、氣促、乏力”于2015年2月6日入院。患者解黑便總量不詳,伴心悸,氣促,乏力,在外院查血常規血紅蛋白(hemoglobin,HGB)37 g/L,糞便潛血:3+,診斷:上消化道出血;重度貧血。予輸血、藥物止血等處理后轉入我院。追溯病史,患者于2年前已出現頭暈,乏力,并逐漸加重,在當地醫院診斷重度貧血,病因不明,對癥支持治療可緩解,但病情反復。既往有高血壓、糖尿病等病史,有多次痔瘡出血史。入院時生命體征正常,查體:神疲,貧血貌。查血常規:HGB 57 g/L,腎功能:血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN) 9.29 mmol/L,復查糞便潛血3+,當日行胃鏡檢查:①貧血胃;②滑動型食管裂孔疝。2 d后行腸鏡檢查:結腸多發息肉(均予摘除);其中橫結腸一大小約0.8 cm息肉病理符合黏膜下層早期浸潤性腺癌(中分化,未見腺管及神經侵犯),患者及家屬拒絕進一步處理。全腹部CT平掃+增強未見明顯器質性病變。經輸血等對癥處理后,復查HGB 80 g/L。因出血病因未明,于入院后第6天,予重慶金山OMOM膠囊內鏡檢查,并于當晚閱圖。在膠囊內鏡行進至00∶21∶56時,腸腔內見暗紅色血液,并見到一隆起性病變,表面見黃白色顆粒狀物,并見糜爛,質地似乎柔軟,但無法確定病變性質,主要發現在空腸上段局部黏膜呈出血糜爛隆起炎癥性改變,腸腔內見暗紅色血液(圖1)。于第2天以日本Olympus單氣囊小腸鏡經口進鏡檢查,結果在距幽門口約150.0 cm空腸發現一環1/2周生長腫物,寬基,質軟,呈囊狀,表面見散在黃色顆粒狀突起,頂部見較多新鮮血液滲出,沖洗干凈后,見黏膜糜爛(圖2),繼續進鏡至距幽門口約240.0 cm處空腸,未發現其他病灶,退鏡至該腫物處予2枚鈦夾夾閉止血,并于腫物對側放置鈦夾定位后退鏡。鏡下考慮:空腸上段腫物(囊性淋巴管擴張?淋巴瘤?)并出血。轉入我院胃腸外科于2月17日行手術,腹腔鏡術中見:距Treiz韌帶100.0 cm處見原小腸鏡所見腫物,予行小腸部分切除送檢。術后標本病理:符合海綿狀淋巴管瘤,伴局灶腸壁慢性潰瘍形成。手術標本及病理見圖3。術后患者未再便血,病情穩定,于2月23日出院。其后,近期隨訪患者病情穩定,仍在隨訪中。

圖1 膠囊內鏡下所見

圖2 單氣囊小腸鏡下所見

圖3 手術標本及病理

2 討論

本病例的首發表現是消化道出血引起的重度貧血。對于小腸出血,一直都是診斷的難點和盲區。淋巴管瘤(Lymphangioma)是發生于淋巴系統少見的一種先天性良性腫瘤,可能是源于胚胎早期發育異常的淋巴組織,也可能是淋巴結構無法與周圍的淋巴系統及靜脈系統連接而成的一種先天性畸形,病例多為個案報道。目前病因尚不十分明確。組織病理學常依據淋巴管大小將其分為單純性淋巴管瘤或毛細淋巴管瘤、海綿狀淋巴管瘤、囊性淋巴管瘤[1]。其組織學表現為腫塊有大小不等的腔隙組成,腔內襯以單層的扁平內皮細胞,腔內充滿淋巴液,含有淋巴細胞,腔隙之間的間質由膠原纖維組成。多見于兒童,一般不自行消退,但病程緩慢,發生部位以頭頸部為多,尤其是唇、舌、頰等處,發生在腹部的淋巴管瘤較少見,占淋巴管瘤的5%左右,而腹部淋巴管瘤中,以腸系膜淋巴管瘤居多,真正發生在小腸壁者,十分罕見。

海綿狀淋巴管瘤生長緩慢,可長期無癥狀,也可表現為腹脹、腹痛,腹部包塊、腸梗阻、腸穿孔和消化道出血等[2]。因發生在腹腔者常常缺乏特異性癥狀、體征,易導致誤診漏診。本例患者病變位于空腸上段,普通胃腸鏡均無法到達,腹部CT也未能提供有效診斷依據,此時,利用膠囊內鏡初步發現病灶,再聯合小腸鏡有的放矢地進鏡,是實現患者早診斷早治療的關鍵。膠囊內鏡作為無創性檢查,彌補了小腸鏡不易操作成功或不易到達病變部位的缺陷,也避免了小腸鏡檢查的盲目性,對于選擇經口或是經肛小腸鏡檢查的決策起到關鍵的作用。本病例因為膠囊內鏡提示病變位于空腸上段,從而直接決定小腸鏡進鏡方向為經口,結果輕松到達病灶,發現病變,得到初步判斷,并確認下一步的診療方案,10 d時間,4種內鏡檢查,將這一例少見病從確診至治療得到了高效準確的處理。

本科自從引進膠囊內鏡及單氣囊小腸鏡以來,充分利用其在小腸疾病中診斷的優勢,對于急性或反復出血但普通胃腸鏡未發現病灶的患者,均在病情許可的情況下,先行膠囊內鏡檢查,并在當晚閱圖,甚至如果病情需要,可在床邊動態閱圖,以盡快了解病變部位及性質。因目前使用的膠囊內鏡僅能提供較為模糊的定位概念,以及圖像像素的局限,提供的圖片質量及部位的定位往往有一定的不確定性,經過膠囊內鏡檢查后,為了進一步了解病變部位及性質,往往需要更精確的檢查手段—小腸鏡檢查是最好的選擇,一旦發現病灶,必要時可取活檢病理,進行快速病理檢查,如見到活動性出血,還可直接行鏡下治療,如考慮內鏡下無法處理,需要外科手術治療者,也可通過小腸鏡鈦夾定位或納米碳黏膜下注射定位,以利外科尋找病灶,提高手術效率,并避免術中腸鏡,浪費人力物力。因此,對于消化道腔內的病變,在影像學檢查并不一定能提供明確的診斷依據時,可充分利用膠囊內鏡及小腸鏡的優勢,兩者聯合應用,提高了診斷的準確率及針對性,對于小腸出血病灶的診斷及定位能起到非常重要的作用,做到及時診斷,及時治療。

[1] 武忠弼, 楊光華. 中華外科病理學[M]. 北京: 人民衛生出版社, 2002: 2492-2493.

[2] ORAZI C, FARIELLO G, MALENA S, et al. Lymphangioma of the scrotum in a pediatric patient:ultrasound and magnetic-resonance fi ndings[J]. Pediatr Surg, 1994, 9(5): 441-443.

(吳靜 編輯)

R733.4

D

10.3969/j.issn.1007-1989.2016.12.025

1007-1989(2016)12-0110-03

2016-03-03