冬日暖陽下的休斯頓公園

段艷麗;三

一

關于讀書,腦海里閃現出的最美的畫面是在休斯頓街頭,冬日暖陽下,不經意的一回頭,看到在不大的街心公園里,兩個流浪漢并排坐在一個長凳上,一人手里一本書,低著頭各自沉浸在書的世界里,破爛的鋪蓋卷隨意地放在前面的水泥地上。花園里栽種的粉色花朵有些凋零了,然而在澄凈的藍天下這一幕卻溫和地顯出異樣的華彩。

周末常跟著搞慈善的人去Feed the Hungry(給饑餓的人提供食物),排隊來領取食物的各色人種都有,穿著各異:有的邋里邋遢,不修邊幅;有的整整齊齊,西裝革履。發放食物的人體貼親切,領取的人也心懷感恩。曾問過負責人鮑勃:美國這么富裕的一個國家,怎么還會有這么多的流浪漢?鮑勃回答說,總有福利政策cover(覆蓋)不到的地方,有的人可能是吸毒者或逃犯,還有的人就喜歡這樣的生活方式……傍晚,親眼看到一位胖胖的中年黑人婦女從我們這里領了三明治和蘋果后,走到一個有燈光的地方,在臺階上鋪了兩張報紙,從包里摸出一本書,邊吃邊讀了起來。她的動作從容、熟練,就像讀書是日常生活中再自然不過的一件事情。不知為什么,我的腦海里立刻閃現出一幕畫面:斯皮爾伯格拍攝的同名電影《紫色》中,女主人公西莉在忙完家務后,手捧書本,在一個字、一個字的出聲誦讀中慢慢長大。美國一些有名的黑人女性,如《紫色》的作者愛麗絲·沃克,在影片中扮演角色、并憑著脫口秀而名聞天下的奧普拉·溫弗瑞,還有我所訪學的佛羅里達大學曾邀請來做演講的瑪雅·安吉羅(Maya Angelou),她們共同的特點是自小生活貧困,父母失和,于年少無知中被誘奸,生活千瘡百孔,未來暗淡無光;但她們都熱愛閱讀,而正是通過閱讀改變了自己的命運。安吉羅在演講中提到閱讀狄更斯的作品,那句“這是最好的季節,也是最壞的季節……”所帶給她的感動,于她、或者她們,書籍,是當時生活中的唯一的精神安慰。當她們沉湎于書本所創造幻化的世界中時,可以暫時忘卻現實中的傷痛與困頓,讓心靈得到暫時的解脫與飛翔。此外,書籍還起到了一個救贖作用,正是通過閱讀,她們的自我意識開始慢慢蘇醒,想要努力改變自己的命運。正是因為切身體會到讀書的重要性,所以奧普拉在電視節目中引領了美國的全民閱讀,而她每周推薦的書,都成為暢銷書。

二

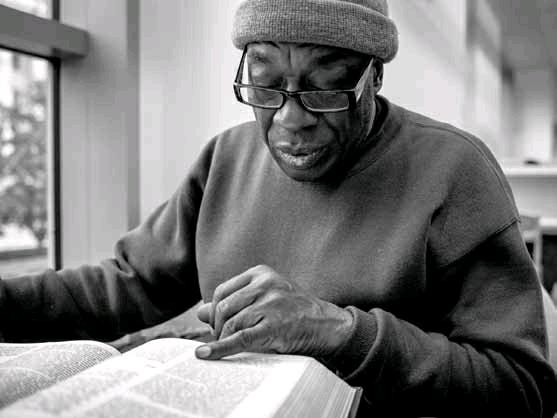

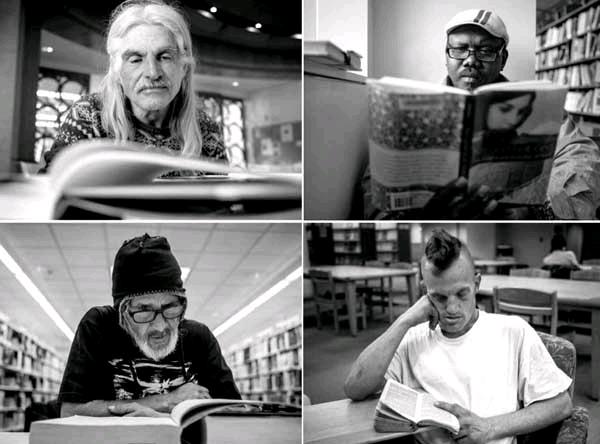

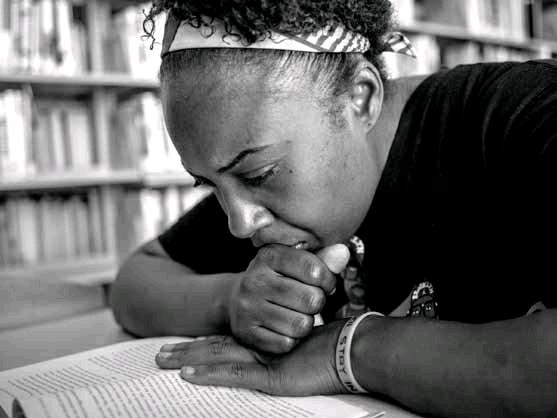

在圖書館里,常看到流浪漢們把破爛的包裹隨地一扔,然后從書架上挑出一本書,找個地方坐下來就開始閱讀。圖書館管理員對他們熱情、有禮貌,還會很耐心地幫助他們,絲毫沒有鄙夷之色。不管是市圖書館還是學校圖書館,任何人都可以隨便進出,不需要任何證件。只要不把書拿出去,也不需要辦理圖書證。很多大學圖書館24小時開放,學生們更是愿意讀到幾點就幾點。QQ上、微信圈里曾經流傳過凌晨四點哈佛大學圖書館燈火通明、學生們仍在埋頭苦讀的情景,這種景象在美國大學并不少見。與國內的情形正好相反,美國小學生功課不多,有大把的游戲時間,老師多鼓勵孩子們的創造性。但是到了高中階段課業就開始緊張,老師會布置大量的閱讀材料,學生們要查資料,寫各種paper(論文)。我住的樓上一位老師帶了女兒來,當時轉到美國上高一,每晚作業也差不多寫到十一二點。等到了大學,功課更緊張,理科實驗多,文科閱讀多。我的導師給本科生開設的“維多利亞文學”一學期要講五六本小說,其中包括像喬治·艾略特的《米德爾馬契》這樣大部頭的著作,學生上課前必須要看完,每堂課都要考試,老師每次會出5道題,既有概括題也有細節問題。這些考試將作為平時成績計入總成績。上課也主要以學生討論為主,老師只是起一個引導者和組織者的作用。老師很少講小說故事情節,一切都是以學生了解作品為前提,如果不提前閱讀,就無法參與討論,這課就等于白上。這還不算,每學期有兩小一大三篇論文,嚴格規定頁數,嚴禁抄襲。學生若不查資料,參考相關評論,很難寫出合格的論文。這還只是一門課,若選的課程多,想多拿學分,只好夜以繼日用功了。所以在圖書館常可以看到已經困得睜不開眼的學生仍然在苦苦支撐,有的索性就趴在桌子上睡一會兒,再坐起來看書。學生們看書的姿勢也是千奇百怪,因為地上鋪著地毯,他們或躺或臥,或趴或坐,怎么舒服怎么來。見到過脫了鞋盤腿而坐看書的妙齡女郎,也見過旁若無人地把腳高高地搭到桌子上的青年漢子。渴了或餓了,就去一樓星巴克買杯咖啡或甜點上來。當然,也有的人更愿意在稍稍嘈雜的咖啡館里看書。

三

公共汽車上也是人們閱讀的好場所。在從我的住處到學校的公共汽車上,不僅總能看到埋頭讀書的學生,而且還常有在本子上狂寫字的人,大概是在爭分奪秒做論文。很少見美國學生用手機打游戲或聊天,最多是插上耳機聽音樂。他們總是隨身帶著書,閱讀的多是紙質書籍。美國出版的普通小說類書籍很輕,體積不大,隨意裝在手提包里,既輕又不占地方。除了純粹的學術著作用紙講究、裝幀精良、價格也很高之外,一些書到了打折季很便宜。很多城市每年有兩次低價售書活動,多是圖書館、某些機構或個人捐贈的圖書,第一天半價,第二天再降半價,第三天更便宜,有的書甚至一毛錢一本。許多人就像逛超市一樣,從外面拉個推車,看到感興趣的書就往車里扔,等堆滿了去結賬,總共也花不了幾個錢,而這些書足夠一家人看一年的了。

有一次坐公共汽車,上來一個老太太,稍有點兒駝背,頭發稀疏,在銀色的發頂上扎了一個古怪的髽鬏。來到美國一段時間,對于人們的奇裝異服已經見怪不怪了。有些美國人大概生性張揚,生怕引不起別人的注意。我旁聽博士班的課上有一個胖胖的女孩兒,每次發型都不一樣,發飾也不同,有時頭頂上趴個小布老虎,有時掛倆塑料小燈籠。美國同學不以為怪,只有我,看了違心地說:“很好看。”她高興地說:“是媽媽給我的。”把女兒打扮成這樣,當媽的肯定也很奇葩。這個老太太坐到我旁邊,看了一眼正靠在扶手旁專心閱讀的中年婦女一眼,自言自語:“糟糕,我今天忘了帶書。”我問:“您出門總帶書嗎?”她肯定地回答:“是的。”然后自豪地告訴我:“我是位作家,我出版了一本書,你在亞馬遜上能買到,我正在寫第二本。”看著她滿臉的皺紋,我不禁好奇地問:“您是從什么時候開始寫作的?”“兩年前。”“您怎么開始寫作的呢?”她聳聳肩:“我不知道,上帝給了我這個能力,我就寫了。”過了兩站,她就下車了,我有點兒后悔沒打聽她作品的書名。

初到美國時,感慨最深的是不管在哪里你都能看到安安靜靜讀書的人:在汽車站、候機大廳、餐廳、公園里,草坪上……坐豪華游輪到了巴哈馬一個島上,我們都在忙著找最佳景點,擺出各種姿勢照相,以此證明到此一游。同船的老外看到這幅景象,寬容地笑笑,然后在沙灘椅上躺下來,拿本書,靜靜地閱讀,讀累了,下去游會兒泳。在回國的飛機上,一位干凈英俊的紳士坐在我旁邊,從登上飛機開始,他就拿出一本詩歌在看,并不時在小本子上面寫些什么。聊天之后,才知道原來他在大學里教詩歌。他說自己除了寫評論外也寫詩歌,發表在《紐約客》《大西洋月刊》上。我們聊20世紀五六十年代美國的自白派、紐約派、黑山派詩人,聊他所見到的金斯堡和他的《嚎叫》,講一些詩人的逸聞趣事,講目前美國人對他們的評論……可以看出來他知識淵博,而且真正熱愛詩歌。

有人批評美國前總統小布什不愛讀書,后來看到一個資料,人家每年也會至少讀50本書,幾乎一周一本。美國家庭主婦們常常組織讀書會,大家推薦、選定圖書,一月一聚會,分享讀書心得,我認識兩個70多歲的老太太,參加了不同的讀書會,一個正在閱讀一本關于中國女畫家潘玉良的傳記《上海故事》(Shanghai Story),另一個正在閱讀邁克爾·坎寧的《時時刻刻》。這樣的讀書會既讓女性有喝茶聊天兒的機會,又讓彼此之間互相監督,不虛度光陰。后來才明白,為什么與外國朋友通信,即便是一個普通的家庭婦女,寫的東西也都活靈活現,文字長而優美,顯示出較高的文學修養,原來是與她們的大量閱讀有很大關系。

四

微信圈里曾盛傳一篇關于世界各國民眾閱讀量調查的文章,排名第一的是以色列,第二是匈牙利。猶太人重視教育,熱愛書籍為世人所共知,許多人都聽說過,猶太人在新生兒出生后在書上抹點兒蜂蜜來吸引嬰兒,寓意從小要熱愛書籍。也許正因此,猶太人盡管命途多舛,遭受迫害,但在動蕩不安的俗世里,依然涌現出了大量的智慧超群、像愛因斯坦這樣的科學家。然而,默默無名的小國匈牙利排名第二則有點出人意料。我訪學時,后來的鄰居是個匈牙利小伙子,化學專業,來美國攻讀博士學位。晚飯后我們常常搬把椅子坐門口聊天。其閱讀面之廣真讓我嘆服,與以研讀英美文學為專業的我聊起文學來滔滔不絕,他幾乎讀過我所提到的每一部文學作品。他說母親是中學教師,喜歡文學,家里有很多藏書,所以從小讀書就多;另外,匈牙利的小學、中學都要求必須讀一定數量的文學名著。這位年輕人,除了自己的母語、英語外,還會講德語,會吹薩克斯,會彈吉他。談起他實驗室里的中國留學生,他說:他們很用功,但很沉默,不笑。是啊,他哪里知道,我們的年輕人,已把讀書的實用功能發揮到了極致。在學校,他們不得不盯著有限的幾個課本,整天埋頭題海,為應付各種考試、獲得各種資格證書埋頭苦戰,但是等到考試結束,恨不得把書扔掉、撕爛,對書籍的熱愛早已喪失殆盡。當黃金屋沒有了,顏如玉沒有了,就沒有了看書的動機。教課時,我偶爾會提到一些文學作品,看著學生們一臉茫然的樣子我心里總有些難過。

閱讀常常不會帶來立竿見影的效果,但是閱讀積累到了一定程度總會不經意顯現出來。兒子小時候喜歡看鄭淵潔的作品,幾乎買了他所有出版的書;小學時他又喜歡《明朝那些事兒》,七卷本手不釋卷,從此喜歡看所有的歷史書;再后來又喜歡村上春樹、夏目漱石等,即使高考在即,還在津津有味地給我們講他剛讀的《易經》。他看的書雜亂無章,我們也由著他的性子去讀。因為我們知道,讀書的興趣因人而異,千差萬別,連弗吉尼亞·伍爾芙這樣偉大的文學家,在回答別人應該讀什么書的時候都說:“即使我能回答這個問題,答案也只適合我自己,未必能適合于別人。”(《普通讀者II》:我們應該怎樣讀書)等到兒子以全省文科第三名的成績被北京大學錄取后,我知道這成績的取得與他平時的課外閱讀不無關系,因為閱讀使他思路開闊,下筆有物。當別人希望我介紹孩子學習經驗的時候,我告訴他們:讓孩子熱愛閱讀吧。閱讀能讓人們在萬物飛騰、人心浮躁的時候沉靜下來,在艱難時能安貧樂道,恬淡沖和。當年西南聯大條件那么艱苦,但很多教授學者都能安然讀書。最近看一本朋友編的北大文學系的教授們的治學經歷,無一不提到對書籍的熱愛。現在讀大學的兒子告訴我說他們組織讀書會,邀請相關專家推薦書籍,提前把備選的書發到微信上,讓大家選最喜歡的,然后再請專家來講。我告訴兒子,別的活動可以忽略,但這個活動一定要堅持參加。

五

教過一篇研究生英語課文,討論計算機是否讓人變得更愚蠢了?作者提到,寫字工具的變化會影響到文章風格的變化。他舉了一個例子:尼采在生命后期視力不好,后來購置了打字機,又可以重新寫作,但是人們發現他的句子比以前更短了,呈現電報式、短語式。就像現在也有一些作家在用電腦代替筆和紙寫作后文風也發生了明顯變化一樣,雖然產量提高了,但質量下降了,文字的韻味不足了。在這樣一個追求短平快的年代,人人都期待馬上成功,不愿意付出長時間的努力。而閱讀工具的變化也對人們產生不小的影響。許多人都已意識到了網絡閱讀帶給人們的危害,其中之一就是碎片化。我也深有同感。自從玩上微信后,閱讀的書大大減少,不只是英文書讀得少,中文讀得也少。以前睡覺前常常會翻閱自己喜歡的書,床頭燈前,游弋于書海,與賢人對話是每日最喜愛的時光,現在則被手機占領。躺在床上,先刷屏看看微信圈里朋友們在干什么,發圖片曬幸福點贊,看看生活竅門、讀讀心靈雞湯。看的時候熱鬧無比,等關了手機,腦子又空空如也。而電子屏幕更容易讓眼睛疲勞,所以閱讀也是瀏覽個大概,這種淺閱讀的惡果是讓人更加浮躁。而紙質閱讀,可以隨時在上面劃線、寫感想、思考、做筆記。可以沉下心來,靜靜地開啟對話的過程:優美的散文會激活過往的記憶,延伸對未來的想象;讀小說,會不知不覺深入故事本身,體悟他人的悲歡離合,使自己有限的生命更豐富;思想深刻的哲學書籍則會開拓視野,提升個人修養,提高邏輯分析能力。人類偉大的、強烈的情感遠非短信、微信這些簡短、電報式的話語所能表達出來,它們該是或淋漓盡致,或婉轉曲回,或欲說還休,或清澈透明……有句話說,不只是通過閱讀的內容能判定我們是什么樣的人(we are what we read),而且以何種方式來閱讀也能看得出我們是什么樣的人(we are how we read)。閱讀,游走于字里行間的風情,歲月會留下一路芬芳,人生會充實圓滿。對于整天手機不離手的年輕人來說,只要能隨時打開一本書,埋頭閱讀,就是好的開始。