極晚抽薹大白菜新品種冬春17號的選育

萬文鵬++張傳玲++胡齊益++張萬萍++鄧代信++李偉

摘 要:冬春17號是以CMS1-8-1為母本,自交系優1-7-3為父本配制的極晚抽薹大白菜一代雜種。植株半直立,株型緊湊,外葉綠色,葉面稍皺。株高43 cm,開展度52 cm,葉球中樁合抱,特緊實,單球質量2.5 kg左右,品質優;抗逆性強,特別耐濕抗寒,抗多種病害。在貴州作越冬栽培生長期可延長至145 d以上仍不未熟抽薹。豐產穩產,一般每667 m2凈菜產量5 000 kg左右,是冬春季節栽培的專用品種。

關鍵詞:大白菜;冬春17號;CMS一代雜種;極晚抽薹;綠體春化型

中圖分類號:S634.1 文獻標識碼:A 文章編號:1001-3547(2016)24-0052-04

大白菜冬春栽培是云貴高原的傳統栽培方式之一,歷史悠久,但20世紀70年代底以前都是使用晚抽薹的農家品種,針對其存在的缺點,用科學育種的方法進行了不斷改良和提高,并先后選育和推廣了黃點心2號、優質1號、冬春號系列品種等。隨著推廣區域和面積的迅速擴大,加上良種繁育的技術難題一時未解決,致使多年良種供不應求。冬春17號正是針對上述難題及生產和消費者更高的需求而選育的。

1 選育過程

冬春17號的母本選育,是用1993年從法國引進的甘藍型油菜細胞質雄性不育系FU27為不育源母本,用多親雜交和輪回選擇等方法育成的特優選系優1-8-1為父本,通過雜交后連續多代回交轉育成大白菜細胞質雄性不育系即CMS1-8-1。其不育株率和不育度皆為100%,不育性穩定,不存在這樣或那樣的問題。CMS1-8-1株型中等緊湊、半直立,外葉深綠,葉表起皺,葉片較厚,葉幫青綠,葉球中樁、綠白色,合抱特緊實,單球質量約2.5 kg,抗逆性強,耐濕抗寒,冬性極強,為綠體春化型,抽薹極晚,生活力強,繁種產量高,總體特征特性近于本地長期栽培過的名優品種優質1號。CMS1-8-1配合力強,用其配出了多個優良雜交種。

冬春17號的父本選育,先是通過多親雜交和輪回選擇之后,再按不同的具體形態目標,劃分集團進行多代混選,最后選優株連續多代自交而成優1-7-3,該自交系株型中小,近直立,很緊湊,外葉黃綠色,葉片較薄,葉表較平展,葉幫白色,葉球合抱舒心,單球質量約2.0 kg,特別抗寒,很耐陰濕,抗病性強,高抗黑脛病,冬性極強,抽薹極晚,且為綠體春化類型,總體特征特性近于本地長期栽培的冬春1-7號、遲白2號,屬典型的耐陰濕生態型。

2006年配制組合,2007、2008年在貴陽蔬菜科技示范中心進行越冬栽培品種比較試驗,因增產優勢極顯著,所以2009年就開始擴繁種子進行示范栽培,至2012年種子擴繁量猛增,隨后示范區域就擴大到省外多地;2013、2014年,參加貴州省大白菜越冬栽培區域試驗和生產試驗,2015年通過了貴州省農作物品種審定委員會審定,審定編號:黔審菜2015002號。

2 選育結果

2.1 豐產性

①品種比較試驗 2007、2008年在貴陽蔬菜科技示范中心進行品種比較試驗,以貴州越冬栽培主栽培品種之一的遲白2號為對照,采用隨機區組排列,3次重復,小區面積15 m2,四周設保護行,10月中旬育苗,11月下旬定植,高畦栽培,株行距

35 cm×38 cm,翌年3月20日前后采收。試驗結果表明,冬春17號的生長勢、抗逆性、抗病性、晚抽薹性方面明顯強于對照;葉球緊實度、單球質量、商品外觀等也優于對照;2 a平均667 m2凈菜產量

5 683.8 kg,比對照遲白2號增產33.25%。

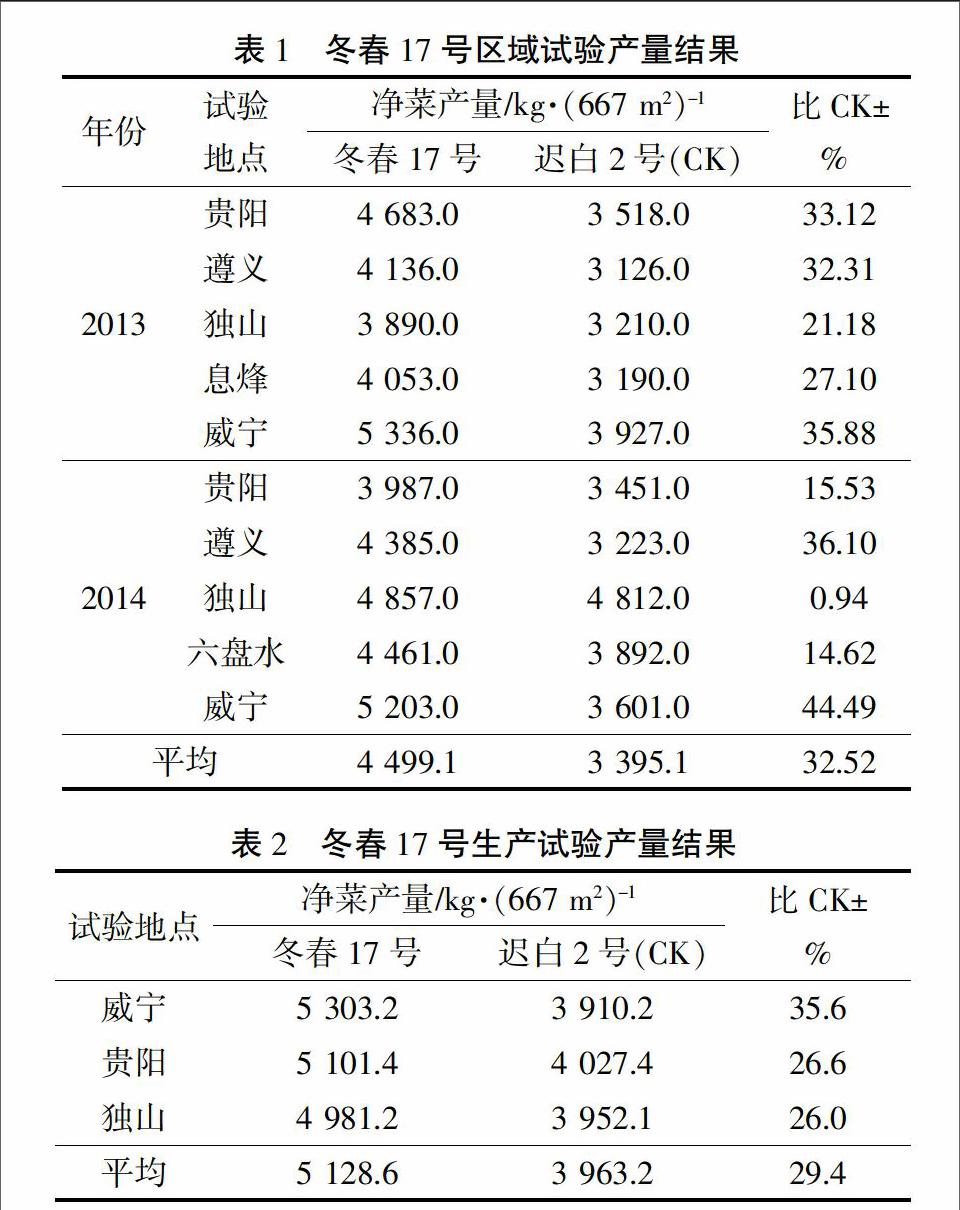

②區域試驗 2013、2014年參加貴州省大白菜越冬栽培區域試驗,對照品種遲白2號,各試點按統一要求,均采用隨機區組排列,3次重復,小區面積8~15 m2,四周設保護行;全部采用晚秋播種育苗,按當地習慣進行越冬栽培管理,翌年春收獲。表1結果表明,冬春17號2 a多點的區試均表現增產,2013年平均產量4 419.6 kg/667 m2,比對照遲白2號增產30.2%;2014年平均產量4 578.6 kg/667 m2,比對照增產34.8%;2 a平均產量4 499.1 kg/667 m2,

比對照平均增產32.52%。

③生產試驗 因參加區域試驗之前,已在省內外多地進行了大面積生產試驗示范,故此次生產試驗只選在最有代表性的威寧、貴陽和獨山三地進行。冬春17號和遲白2號各占地面積222 m2,相鄰種植,田間技術管理按當地習慣進行。表2結果表明,冬春17號平均凈菜產量為5 128.6 kg/667 m2,比對照遲白2號增產29.4%,和以往的試驗示范結果相一致。

2.2 晚抽薹性

以貴陽地區為例,大白菜越冬栽培要經歷11月至翌年3月的低溫冷涼期,各月平均溫度分別為11.0、7.3、4.8、7.6、11.4℃,存在很大的先期抽薹風險。區試期間在貴陽做了以下試驗觀察。

2013、2014年,將引進的12個國內外晚抽薹品種如京春黃、京春娃2號、強勢、春夏王等和冬春17號、遲白2號,同于10月28日播種育苗,12月8日定植,翌年2月18日觀察。表3結果表明,引進品種已全部未熟抽薹,而本地品種遲白2號3月15日后陸續抽薹,冬春17號直到3月20日后才開始陸續抽薹。

2014年1月21日,將上述引進品種和冬春17號同時播種在小拱棚內,夜間加蓋雙層塑料薄膜,2月6日起揭膜,以使綠體狀態的秧苗接受低溫春化的考驗,3月12日將其中的京春黃、強勢和冬春17號一起定植于露地,4月初進行苗端觀察,結果是:引進品種已全部出現幼蕾,隨后陸續全部未熟抽薹,而冬春17號到4月20日其葉球內才出現較短的花薹,比引進品種抽薹期約晚15 d,比越冬栽培的抽薹時間明顯縮短約15 d。分析原因,一是綠體狀態更有利于冬春17號更快地通過春化階段,二是因為冬春17號的花芽和花薹分化更加緩慢。

2015年,播種育苗與2013、2014年相同,不同的是:于12月22日將京春黃和冬春17號定植在塑料大棚內,并加蓋地膜。結果是:京春黃提前于1月下旬未熟抽薹,而冬春17號延后于3月中旬才開始抽薹,此時京春黃已結莢累累。分析原因主要是京春黃定植前已通過了春化階段,而冬春17號因棚內溫度偏高又延緩了春化過程,導致二者抽薹早晚差距加大到40 d以上。

另外,多次將冬春17號及親本萌動種子放在2~3℃的培養箱內春化處理30~70 d后,再播種在氣溫15℃以上的試驗地,使其正常生長,結果無一株抽薹開花,這說明其為綠體春化類型。

2.3 抗病性

2014年,區試主持單位委托貴州大學農學院對參加區域試驗的有關品種進行了田間抗病性鑒定。表4結果表明,冬春17號對黑脛病表現為高抗病性,對黑斑病呈現感病狀態,對霜霉病呈現抗病表現。田間未發生病毒病、軟腐病等,特作說明。

3 特征特性

越冬栽培生長期150 d左右,春季栽培生長期70 d左右。株型緊湊,半直立,株高43 cm左右,開展度52 cm左右,葉綠色,倒長卵形,葉幫較小較薄,白綠色,長筒形,葉球中樁,合抱。葉球緊實,單球質量2.5 kg左右,品質優。晚抽薹性極強,越冬栽培比知名春白菜品種京春黃、強勢等遲抽薹

30 d左右,比遲白2號晚抽薹5~7 d。抗逆性強,適應性廣,特別抗寒,很耐陰濕,抗多種病害,高抗黑脛病。高產穩產,在貴州越冬栽培,一般667 m2產量約4 500 kg,高者可達5 000 kg以上。

4 栽培要點

作越冬栽培,宜10月至11月上旬露地育苗,也可以小拱棚育苗,出苗后及時分次間苗,以利于培育壯苗,幼苗6片真葉時,視當時天氣情況,約在11月小陽春時節定植。定植宜適當密植,株行距約37 cm×37 cm為宜;緩苗后的水肥管理以促為主,嚴冬時為防凍害,應適當控制肥水。開春后應及時加大肥水管理以促進快速生長,中后期天氣已暖,病蟲害常較嚴重,應加強病蟲防治;3月中下旬,可陸續收獲上市。春季栽培,宜于1月底至2月中旬拱棚育苗,當幼苗6片葉時,及時定植,株行距37 cm×37 cm,田間水肥管理以一促到底使其快速生長和結球,注重病蟲害防治,4月中下旬陸續收獲。

5 討論

大白菜被公認是種子春化類型,我們在長期的晚抽薹大白菜育種過程中,為了解決繁種難的問題及加代繁殖,曾用黃點心2號、優質1號、冬春號系列品種等進行過很多次萌動種子春化處理,結果無一成功。而用其綠體狀態的秧苗進行春化處理就很容易成功。用冬春17號及其親本進行同樣的處理,也證明其為綠體春化類型。以上說明,以黃點心2號為代表的極晚抽薹大白菜系列品種皆為綠體春化類型。

在大白菜晚抽薹的遺傳基礎方面,學者們普遍認為是強冬性多基因控制,且多認為早抽薹和晚抽薹材料雜交,其F1為中間偏早,即早抽薹偏顯性。長期的晚抽薹育種實踐說明,晚抽薹性狀雖為多基因控制,但不是一般意義上的多基因,而是不同作用的多方面,如控制春化作用啟動早晚與快慢的、控制花芽及花莖分化啟動早晚與快慢的,這3個方面是整個發育過程中的3個連接階段,它們的共同作用直接決定抽薹的早晚,顯然,抽薹早晚也是復合性狀,初步分析,至少有三方面的主效基因控制。大白菜極晚抽薹品種可作反季節栽培使用以防止未熟抽薹,但這對其本身的繁殖極為不利,當然,這一“三晚三慢”發育遲緩的遺傳病態表現,也給良種繁育帶來很大的困難。經過多年的研究,才解決了這一技術難題。

參考文獻

[1] 劉宜生.中國大白菜[M].北京:中國農業出版社,1998:342-359.

[2] 萬文鵬,張傳玲,張渭.晚抽薹大白菜系列品種的選育[J].長江蔬菜,2000(1):36-38.

[3] 趙大芹,彭劍濤,文林宏,等.抗寒耐抽薹大白菜新品種黔白8號的選育[J].中國蔬菜,2014(1):54-56.

[4] Wan W P, Zhang W, Lai J. Study of heredity breeding and relevant selection methods of strong winterness Chinese cabbage[J]. Acta Horti, 1995, 402: 233-242.