攝影走過的那些歲月

周娟

摘要:攝影是用光線來繪畫!在攝影誕生之前,人類是通過符號、文字、繪畫等方式來表達自己所需要記錄的東西和情感。其實攝影最初僅僅只是繪畫的一種輔助工具而已。1839年銀版法誕生后,并未有嚴格意義上的專業的攝影家,反倒是一些畫家和科學家能熟練的進行拍攝。所以那時的攝影并未納入藝術的范疇!

關鍵詞:小孔成像;暗箱;銀版法

1.我國古代科學家對光影成像的研究及成果

說到攝影的發展我覺得應該提一提中國的古代。早在春秋戰國時期就發明了針孔成像球面鏡聚焦原理。并制作了冰透鏡、玻璃質球面鏡、聚光燈,發現了色散現象,建立了照度學體系,并運用在影戲上!為攝影的發展奠定了理論基礎!中國描繪光最生動的我認為應該是韓非子在《韓非子》中的《外儲說左上》中的記載,它直白告訴我們視覺與光的關系。戰國時期的《墨經》是我國最早關于光學現象的文字記載,也是世界上最早最完整的一部光學著作。它里面論述了影論、像論等。提到了光與影的關系、小孔成像、光的反射、光與影與物的關系,還提到平面鏡、凹面鏡、凸面鏡中物與像的關系。(圖1-1)

我們的祖先在探索平面鏡、凹面鏡、凸面鏡、小孔成像的漫長實踐中逐步形成了自己的幾何光學體系。從《墨經》的問世到《論衡》、《淮南子》的補充再到宋朝沈括的《夢溪筆談》,光學體系日臻完備。沈括的《夢溪筆談》對凹凸鏡聚焦成像和物象關系都做了詳細而深刻的論述。但是對于針孔成像的相關原理進行大規模試驗并氣的較大成就的是科學家趙友欽。他的《革象新書》確立了照度學的思想體系。對光的照度、視角、光的直線傳播都做了詳細描述和深刻的研究。《革象新書》是一本關于天文、幾何、光學的書籍。

明清時期,我國的科學家們一方面吸收古代光學的研究成果一方面借鑒西方的光學研究成就,就此掀開了我國光學研究的新篇章。明末清初是我科學家方以智《物理小識》系統的論述了光的折射、針孔成像、球面鏡聚焦成像等問題。清代物理學家鄭復光的《鏡鏡泠癡》論述了各種光的現象,并介紹了暗箱的制作方法。清代物理學家鄒伯奇的《格術補》、《攝影之器記》論述了照相機的原理。1844年鄒伯奇自制了我國第一臺照相機。

2.國外古代科學家對攝影的研究及成果

在西方,古希臘學者亞里士多德的《質疑騙》是最早有關于針孔成像的記載。他很早就認識到光的直線傳播原理并最早發現了陽光能通過小孔成像。荷蘭醫生、數學家弗里休斯于1554年寫下了《宇宙之光與空間幾何學》,書中有暗箱的繪制圖樣和畫出了觀察日蝕現象的小孔成像圖片。意大利科學家波爾塔在1558年《科學魔術》一書中詳細的描述了如何運用暗箱來進行繪畫。(圖1-2)

意大利科學家巴巴羅1568年首次在暗箱上裝上鏡頭并取得了清晰地影像。在17世紀,畫家們經常利用小孔成像的精確透視關系和結構比例來輔助繪畫物體。

3.攝影術的誕生

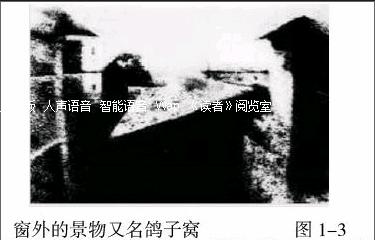

1793年,法國印刷工人尼埃普斯(1765-1833)開始研究攝影術。1826年,他將一塊鉛錫合金板放在暗箱中,經過8小時左右的曝光,記錄了工作室外的景物,這是世界上第一幅永久性的照片(圖1-3)

尼埃普斯把這種方法叫做“陽光攝影法”,由于這種攝影法的感光度低,曝光時間過長,沒能直接運用在攝影上,后經過改進應用在印刷制版上。但是他的試驗成功推動了攝影術的研究。法國畫家達蓋爾(1787-1851)寫信給尼埃普斯,經過聯系、交流,他們共同研究“陽光攝影法”。他們共同合作了四年,直至尼埃普斯去世,也沒有取得進展。

后來,達蓋爾經過反反復復的試驗得出水銀能強化影像的顯現效果的作用這一重大結論。1837年,達蓋爾拍攝了第一張利用銀鹽為感光材料的照片,曝光時長約30分鐘。拍出的效果是細膩的灰白色的影像,背景是銀色。達蓋爾把他的這種銀版法稱作“達蓋爾式攝影法”。

1839年8月19日,法國美術學院和科學院舉行了聯合會議。會議上巴黎天文臺臺長阿拉戈詳細的介紹了達蓋爾銀版法的操作方法。會議上正式確認了達蓋爾銀版法并將銀版法公諸之于眾。達蓋爾被譽為“攝影之父”,這一天也被確定為攝影術的誕生之日。(圖1-4)

銀版攝影法的具體步驟

①準備一塊鍍有薄銀的銅板;

②洗凈,拋光;

③置入裝有碘溶液或碘晶體的小箱內,碘蒸汽與銀發生反應,生成碘化銀。時間是30分鐘。

④轉入暗盒;

⑤暗盒一起放入暗箱進行拍攝,時間是15~30分鐘。在光線的作用下,碘化銀依光線的強弱還原為不同密度的金屬銀,形成“潛影”,

⑥再放入濃熱食鹽溶液中,通過氯化鈉的作用,即“定影”。

⑦水洗,晾干。

結果:這樣就得到一幅由霜白色的汞合金形成的影像。陰影部分透明,可以看到黑暗色的鍍銀銅板表面。便成為一幅正像的照片

達蓋爾攝影法在歐洲傳播不久,就有了新的改進。維也納的培茲瓦爾(1807-1891)為達蓋爾攝影法設計了口徑是F/3.6的鏡頭,比F/11的鏡頭口徑大了許多,使得暗箱里的影像亮了十倍。從1841年開始,曝光時間便減少到約為1分鐘左右。歐洲各國紛紛建立了“達蓋爾工作室”,人們都前往工作室拍攝照片。

在達蓋爾攝影術的發展研究中,英國的科學家H.F.塔爾博特發現兩個重要問題:一是用濃鹽水解決了定影問題,二是將所得到的負像與另一張未感光的感光紙的藥面相貼,經過曝光、顯影、定影能得到正相片。1840年,H.F.塔爾博特進行改進于1841年獲得專利,取名為“卡羅式攝影法”。此法的照片顆粒粗、清晰度差且工藝復雜,所以當時并沒能大面積使用。

參考文獻:

[1][德]格羅塞.藝術的起源[M].第二版.香港:商務印書館,1984:14-98

[2]盧塞爾·米勒.世界的眼睛[M].北京:中國攝影出版社,2001:73-123

[3][法]亨利·卡蒂埃·布列松.決定性瞬間[M].北京:中國攝影出版社,2002:1-93

[4]顧錚.世界攝影史[M].浙江:浙江攝影出版社,2002:31-84