即時通訊軟件發展模型的實證研究

李冰清+吳敏+鄭佳佳+賴賽娜+章佳麗+沈丹

摘要:即時通訊到目前為止仍是網絡上最為流行的通信方式。本文通過從市場環境的變化,用戶需求的改變以及技術的進步等方面對即時通訊軟件發展路徑進行分析研究;利用關鍵因素分析法建立即時通訊軟件發展模型;根據不同因素的變化對即時通訊軟件的影響提出相應的對策。

關鍵詞:即時通訊;發展模型

隨著近年來IM軟件在我國的快速發展,我國使用IM即時通訊軟件的人數俱增,同時即時通訊軟件的應用服務也越來越廣泛,逐步為人們所接受并廣泛應用,如隨時發布狀態,聊天,視頻等,這些功能有著快速、有效的優點,有取代電子郵件和固定電話之勢,成為許多Internet用戶最喜愛的互聯網應用服務之一。

IM整體市場發展總體分為三個階段:PC端時代、移動端時代、云時代。在1999年時,迎來了即時通訊工具PC端時代,滿足了用戶的基本需求,用戶是用處被動的接受地位,此時的運營商是封閉性-壟斷的;2003年時,為了滿足用戶多樣化需求,用戶一改被動單方接受到了自發,而運營商也變為了半封閉性的寡頭壟斷;2014年,到了如今的云時代,為了滿足用戶個性化需求,用戶也開始創造,開啟了開放性的百花齊放的時代。

1.IM軟件發展路徑研究

1.1用戶需求進步

(1)生活需求:最早用戶只需相互傳遞文字信息,但隨著經濟的發展和用戶本身日常活動的日漸豐富,開始需要圖片信息和相關動態的即時傳輸和分享。

(2)工作需求:最初個人和企業更多的是尋求與同一工作團隊和同事之間的交流和溝通,但隨著經濟的發展和跨國集團的快速發展,異地團隊管理的需求等出現。

1.2技術進步

(1)互聯網技術出現和發展:1999年QQ作為中國第一代即時通訊軟件的出現,給人們的生活帶來了巨大便利和影響。

(2)智能手機技術的出現及其發展:當智能機出現之后,手機可以通過下載安裝新的應用,實現新功能的擴展,并使得運營商能夠在已經售出的手機上部署新的業務。這使得2003年之后移動端應用的即時通訊軟件如QQ、阿里旺旺等手機版APP應運而生,進一步發展。而現今微信的高速發展更是搭了該技術不斷發展的順風車。

(3)云計算技術的出現及其發展:云計算可以說算是繼個人電腦、互聯網之后的又一革命性技術,這種技術將在未來數年內統領IT行業的發展方向,并改變我們使用信息技術的方式。由此可見,應用于云端的即時通訊軟件將影響現有的即時通訊軟件及其發展,因此應用于云端的IM軟件出現和發展信息時代的大勢所趨

2.IM軟件發展模型

2.1關鍵成功因素法

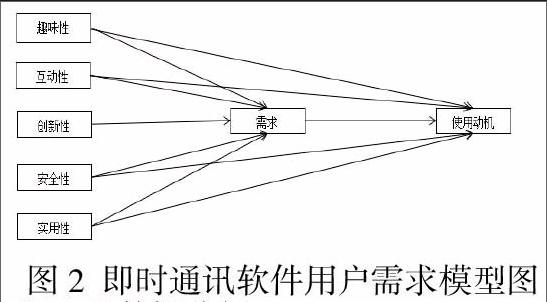

2.2 IM軟件用戶需求模型

2.3問卷調查及數據分析

2.3.1 問卷調查表

請根據您對即時通訊軟件的實際使用情況填寫,其中非常不同意選1,一般選3,非常同意選5.

1 2 3 4 5

PEOU1 學習使用即時通訊軟件是容易的

PEOU2 記住怎樣使用即時通訊軟件是容易的

PEOU3 與及時通訊軟件的交互是清楚明白并且易懂的

PEOU4 熟練使用即時通訊軟件是容易的

PU1 使用即時通訊軟件更方便與人進行交流

PU2 使用即時通訊軟件與人的交流變得更有效

PU3 使用即時通訊軟件能夠接觸到更多的信息

PU4 使用即時通訊軟件能夠接觸到即時、最新的消息

PU5 使用即時通訊軟件能夠更快地完成工作(或學習)

PU6 使用即時通訊軟件能夠改進工作(或學習)業績

PU7 使用即時通訊軟件能夠改善工作(或學習)質量

PU8 使用即時通訊軟件能夠提高工作(或學習)效率

A1 使用即時通訊軟件是一個好的主意

A2 使用即時通訊軟件是明智的

A3喜歡使用即時通訊軟件

A4 使用即時通訊軟件令人感到愉快

A5使用即時通訊軟件是有價值的

BI1 將會經常使用即時通訊軟件

BI2 將會積極推薦其他人使用即時通訊軟件

PP1使用即時通訊軟件是有趣的

PP2使用即時通訊軟件是令人興奮的

PP3 使用即時通訊軟件能夠激發想象力

P1 相信即時通訊軟件使用的技術能夠保護我的隱私

P2 對即時通訊軟件的隱私問題并不擔心

P3 隱私問題對使用即時通訊軟件沒有影響

PI1即時通訊軟件的創新點很特別

PI2即時通訊軟件的創新之處很有用

PI3對即時通訊軟件的創新之處很有興趣

PI4即時通訊軟件的創新之處很重要

2.3.2樣本基本特征

調查共計發放150份問卷,由于是即時回收,回收率為100%。經過檢查,對不合格的問卷進行剔除。問卷剔除的準則是“問卷回答缺項太多”和“所有答案均一樣”。剔除無效問卷后,得到有效問卷135份,有效問卷率90%,詳細情況見表1所示。

2.3.3模型假設檢驗

使用SPSS進行信度分析和效度分析,用Amos軟件進行模型分析。具體地假設檢驗結果見表2。結果顯示,使用的行為動機受到創新性、態度、隱私三個變量的共同影響,與所提出的假設(H5和H9)相反,感知趣味性和感知有用性對使用的行為動機沒有顯著的影響。另外,感知創新性、趣味性、易用性通過態度變量對使用的行為動機有著間接的影響。

3.IM軟件發展對策

3.1企業角度

就企業而言,現有階段的即時通訊軟件存在以下弊端:大多數企業在最初引進即時通訊軟件都需要對其現有內部信息系統進行二次開發以實現二者的兼容;IM軟件的運行會占用企業內部網的一部分流量,在網絡繁忙期或遇到其他特殊情況時可能會導致信息無法正常傳遞;IM軟件正在迅速成為計算機病毒和其他有害程序傳播的途徑;員工使用IM工具在上班時間閑聊,降低工作效率;信息安全仍受威脅;現有的IM軟件各自為政,不同廠商開發的軟件之間難互通,影響企業與客戶間的交流;IM軟件的發展趨勢——統一通信。

我們提出的相應對策如下:

(1)提高即時通訊軟件的有用性,將即時通訊軟件打造成能融合文本、語音、視頻,以及短信、網絡傳真、視頻會議等各種新興通訊手段的一種既簡潔又融合的通訊平臺,并且提供第三方API接口實現與其他軟件終端的運行和對接,企業若要最大程度地將企業資源轉化為商業價值,只需通過簡單的操作便能迅速部署。

(2)提高即時通訊軟件的易用性,企業即時通訊是一種全新的運營模式,其滿足了企業內外協作、架構管理及管控方面的需求,賬戶由企業管理員同一申請,并按照企業的通訊架構分層級清晰顯明,適合任何規模的企業操作。若有員工離職其賬號仍由企業收回,從而避免了人脈流失問題。在滿足企業內部管理的同時,應降低IM軟件的占用內存,避免在網絡繁忙期或遇到其他特殊情況時信息傳遞障礙。

(3)提高即時通訊軟件的趣味性,適當增加一些娛樂方面的功能,就可以在不影響員工正常工作的同時緩解員工工作的疲勞。

(4)提高即時通訊軟件的隱私性,企業應該為即時通訊軟件設置類似防火墻等方面的功能來加強對外界有害程序的抵擋,

(5)提高即時通訊軟件的創新性,每個即時通訊軟件都要有其自身的創新點,企業即時通訊軟件可以開發其特有的功能,提高辦事效率。

3.2個人角度

個人用戶對于IM軟件的功能相對于企業來說是較低的,但我們仍從有用性、易用性、趣味性、隱私性、創新性這五個方面提出相應的對策:

(1)有用性:即時通訊軟件對于個人用戶而言最基本的功能就是進行人與人之間的溝通交流,因此我們應該進一步加強即時通訊軟件的可互動性。

(2)易用性:個人用戶的即時通訊軟件的易用性主要包括隨時隨地和不同設備隨時查看。

(3)趣味性:IM軟件不僅僅是一個交流溝通的軟件,它同時也是我們日常生活中消遣娛樂的重要工具,因此增加即時通訊軟件趣味方面的功能是十分必要的。

(4)隱私性:除了常規的隱私安全,在IM軟件中還涉及用戶隱私的另一個問題就是,用戶不想讓別人知道自己加入了哪些群。

(5)創新性:企業即時通訊軟件需要創新,個人用戶的IM軟件也不例外,創新是一個即時通訊軟件能夠繼續發展的基本動力。

4 總結

本文以IM即時通訊軟件的發展為研究對象,以ATM為理論基礎,采用問卷調查法,對影響即時通訊使用的用戶需求進行實證分析,以此為基礎可以研究我國即時通訊軟件的發展路徑及發展情況,發現問題并提出相應對策,最終的研究結果可以為即時通訊軟件的設計人員提供參考。

參考文獻:

[1]張守凱,李鑫霞.淺談中國即時通訊的發展[J].廣西大學學報,2010(32):P45-46.

[2]張文茂,張淼,畢軍,等.互聯網即時消息的研究現狀與展望[J].小型微型計算機系統,2007,28(7):P1162-1168.

[3]葉佩珍.國內外IM咨詢服務發展現狀及趨勢分析[J].現代情報,2010,30(7):P83-92.

[4]單文盛.淺談即時通訊軟件業的現狀和發展[J].中國高新技術企業,2009(11):P94.

[5]徐春雨,田玥.基于C/S與B/S架構的IM軟件的研究與分析[J].黑龍江科技信息,2011(14):P67.

[6] 李銳.淺談即時通訊工具現狀及其發展趨勢[J].中國科技信息,2013(16):P86-86.

[7] 霍艷艷,沈靖瑞.即時通信軟件的發展及現狀研究[J].河南科技,2014(1):P8.

[8]魯耀斌,徐紅梅.即時通訊服務使用行為的影響因素實證研究[J].管理學報,2006(5):P614-621.

[9] 劉偉.淺談即時通訊軟件與電子商務的發展[J].通訊世界,2013(13):P20-22.

[10] 孫濤.現代網絡即時通訊軟件的發展分析[J].電子制作,2012(10).

[11] 曾文思.智能手機應用軟件的感知創新性研究[J].媒體時代,2015(12).

[12] 劉劍麗,陳金鷹,朱軍.IM即時通信技術特點及發展趨勢[J].通信與信息技術,2012(3):P73-74.

[13] 曹金燕,曹克亮.新媒體即時通訊工具比較研究--以微博、微信為例[J].求知導刊,2015(11):P31-32.

[14] 郭思薇.IM即時通信工具安全管理技術研究與實現[D].北京郵電大學,2012.

[15] 韋雷.淺析即時通訊軟件業的現狀和發展[J].科學與財富,2014(8):P409-409.

[16] 張珍珍.淺析企業即時通訊工具的弊端及其應對策略[J].知識經濟,2010(4):P94-94.

[17] 許鴻艷.新媒體即時通訊軟件淺析[J].硅谷,2008(9).