篆刻藝術中的“并筆”及其審美意蘊

關小彬

(中國社會科學院 研究生院,北京 102488)

?

篆刻藝術中的“并筆”及其審美意蘊

關小彬

(中國社會科學院 研究生院,北京 102488)

并筆作為篆刻中常見的一種藝術手法,與書法有著極為深厚的淵源。在長期的篆刻實踐中,在“印宗秦漢”的傳統(tǒng)影響之下,并筆手法被不斷運用,成功造就了無數(shù)經(jīng)典印作。并筆手法可以使印面產(chǎn)生古拙斑駁、虛實相生、氣韻貫通的審美意蘊,因而受到篆刻家們的廣泛使用。但是,并筆手法的使用,也應該遵循適度的原則,防止過猶不及。

篆刻;并筆;運用;審美意蘊

并筆,是篆刻中常見的一種藝術手法,即將印文中部分繁密的平行筆畫并連在一起,或只留有極細小、若有若無的間隔,從而達到“或使平等之筆畫減少重復感,或使印文筆畫粗細對比更加強烈”[1]的藝術效果。并筆手法在白文印的創(chuàng)作中屢見不鮮,朱文印中也時有使用。然而,并筆手法的運用雖然造就了無數(shù)印章經(jīng)典,但相關研究尚未見諸載籍。因此,本文試就篆刻創(chuàng)作中并筆手法的使用情況以及其中所蘊含的審美意蘊進行分析,希望能夠起到拋磚引玉之用。

一

篆刻從本質上是中國傳統(tǒng)漢字藝術的一種延伸,根據(jù)“印從書出”的理論,篆刻技法上的許多特點,往往可以從文字和書法的角度進行闡釋,并筆也不例外。探討篆刻藝術中的并筆手法,也必須從文字書寫的角度入手,方可對其進行追根溯源式的探求。

遠在新石器時代的彩陶圖案中,刻畫時為了對線條進行加粗,就已經(jīng)使用并筆加刻的手法:“尖細的硬筆除了可以刻畫出較細的線條外,還可以并筆加刻,猶如毛筆之描筆加寬,從而制作出較粗較寬的線條。但并筆加刻而成的線條,往往可以見到并筆加茬的痕跡,留下了尖細硬筆重‘描’的證據(jù)。”[2]由此看來,用并筆手法進行創(chuàng)作,從而達到某種特殊視覺效果的審美追求,甚至可能早于文字的出現(xiàn)。只是圖畫終究不是文字,這種原始圖畫中使用并筆來加粗線條的方式,與篆刻中的并筆手法,畢竟還有些隔閡。

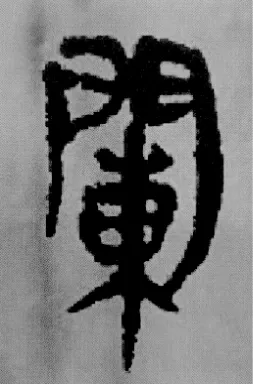

文字出現(xiàn)以后,并筆也隨即在古人的書寫世界中有所呈現(xiàn)。上古時代的鐘鼎彝文,因為澆鑄的緣故,筆道肥粗、彎筆較多,便經(jīng)常出現(xiàn)局部筆畫的并筆和團塊。出土的秦漢簡牘中,并筆的情況也時有發(fā)生。例如,《里耶秦簡》中的“闌”字(圖1),“門”部中間的兩豎就產(chǎn)生了部分并聯(lián)。另外,作為古代書法遺存的碑刻文字,由于年代既久,剝蝕殘泐,也往往會造成一些筆畫之間的石面崩殘,從而使相鄰筆畫合而為一,甚至連為一片。在這種情況下,自然的鬼斧神工,往往使碑刻文字“具有密不容針之趣,從而增加了線條的厚重與華滋”[3]。

圖1

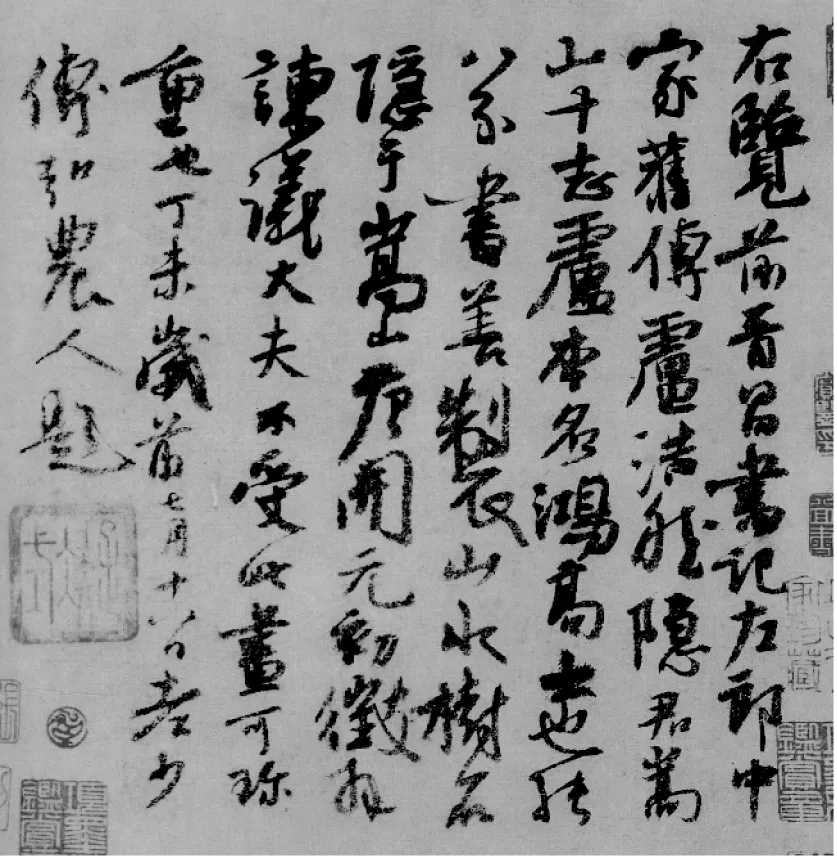

無論是有意為之,還是非人為的剝蝕殘泐所形成的天然之趣,漢字書寫中的并筆現(xiàn)象都引起了后代書法家的關注和思考,在進行書法創(chuàng)作時有意識地對并筆手法進行消化吸收。例如,五代楊凝式的《盧鴻草堂十志圖跋》(圖2)中,“隱”字的“彐”部兩個橫筆、“書”字的“聿”部下面橫筆,就并連在一起。書寫者通過運用并筆手法,使得“一些字構結撰異于常態(tài),不但造型手段成分加大,筆畫厚實不少,還有塊面感。故統(tǒng)篇作品古拙簡約,沉雄之中不乏豪放”[4]。

圖2

二

從本質上來說,篆刻亦是一種漢字藝術。漢字書寫技法上的特點在篆刻中也往往有所體現(xiàn)。無論是先秦古璽、漢印,還是明清以來的流派印,印面文字的并筆情況都隨處可見。

例如,秦璽“范卯”(圖3),便“根據(jù)筆畫多少,劃分出左右不等的空間,‘范’字并筆形成巨大的白塊,使得原本大塊右邊空間有了重心”[5],在增強了朱白對比之外,更取得了“珠壓腰衱穩(wěn)稱身”的印面效果,可謂一舉兩得。又如漢印中的“騎司馬印”(圖4),“騎”字右上兩豎筆中間粘連,形成并筆,只留下兩個很小的氣眼。這種并筆,不像《盧鴻草堂十志圖跋》中那樣有意為之,從而使得并筆堅實緊密,而是“相當于書畫上的‘墨滲’,但往往化到一定程度而止,在外圍要防臃腫,在內(nèi)心必留細眼,而不是隨意信手所能達到的”[6]。漢印中的“大行丞印”(圖5)則有“行”、“丞”、“印”三字內(nèi)部以及“大”與“丞”、“丞”與“印”二字之間都有并筆形成,造成粘連,使得四字印文看起來更為緊湊,而又張力十足。

圖3 圖4 圖5

當然,由于年代久遠,這些并筆產(chǎn)生的真實原因是由于刻工有意而為,還是由于印章的銅質蝕爛而形成,尚需探討。但是由于中國篆刻藝術中“印宗秦漢”的傳統(tǒng),后代印人在進行篆刻創(chuàng)作時有意將印面進行

殘損造成并筆的藝術效果,并樂此不疲。如沈野在《印談》中記載,明代篆刻家文彭在治印時,為了模擬漢印的剝蝕狀,每“刻印章完,必置之犢中,命童子盡日搖之。陳太學以石章擲地數(shù)次,待其剝落,有古色然后已”[7]64。沈野本人刻印,也常以效法古印的斑駁為樂:“每得魚凍石,有筋瑕人所不能刻者,殊以為喜,因用刀隨其險易深淺作之,銹澀糜爛,大有古色。”[7]65又如,明代以“崇古”而開一代印風的徽派篆刻家們,均擅長此法。何震的“論心游俠場”(圖6)、“聽鸝深處”(圖7),汪肇龍的“尚書郎印”(圖8),項懷述的“惕孜”(圖9)印等等,全部是運用并筆手法創(chuàng)造的經(jīng)典之作。

圖6 圖7 圖8 圖9

徽派印人中,將并筆手法運用得最為出神入化的當屬汪關。正因如此,后世研究者多將并筆手法有意識地運用于文人篆刻的開創(chuàng)之功歸之于他,并給出了極高的評價:“汪關在長期對爛銅印的把玩中,體會到這種‘并筆’可以消除一些平行線條過多帶來的呆板,于是有意對有些印文用‘并筆’處理,以追求一種新意。汪關的‘并筆’并非是摹擬爛銅印的斑駁,而是站在新形式的立場上,在保留基本字廓的前提下,變化白文線條的粗細輕重,并且重新分配留朱,使之產(chǎn)生整與碎的變化。”[8]127-128不論并筆手法是否為汪關所創(chuàng),他在并筆手法的運用和創(chuàng)新方面所進行探索之功,絕對不容忽視。

朱白相間的“王慶長氏”(圖10),將汪關在并筆手法使用方面的舉重若輕和大膽創(chuàng)新表現(xiàn)得淋漓盡致。此印中的“慶”、“長”二字幾乎整體采用并筆手法,一舉打破了并筆通常只在局部使用的常規(guī),形成了印面的大片空白,與筆畫極少的“王”、“氏”二字朱文線條和印面留朱形成了強烈的對比。同時,“慶”、“長”二字的依稀輪廓,又造就了其結構與線條的無限生成的可能性,耐人尋味。

除了在白文印中采用并筆手法,汪關還開創(chuàng)性地將其在朱文印中進行嘗試。他在“徐汧私印”(圖11)中,采取“對斑駁漢代白文印作反相處理”[9]的方法,用留朱來對相鄰的平行線條進行連接,造成并筆印象。只是他的這種嘗試有些弄巧成拙,反而為人所詬病:“刻意巧飾,尤其用以連接線條之間的留朱,給人以臟亂的感覺,失去了其本來的平和清麗風貌”[8]128。因此,汪關在朱文印中的并筆嘗試,未能取得與白文印一樣令人滿意的效果。

圖10 圖11

雖然汪關使用并筆手法在朱文印中進行創(chuàng)作的嘗試未能盡遂人意,但是后代印人并未因此放棄摸索,而是繼續(xù)在實踐中積累經(jīng)驗。直到創(chuàng)新意識更勝汪關一籌的齊白石,不但將并筆手法在白文印作中運用得登峰造極,同時成功地將其應用到了朱文印作之中。

齊白石印作多以大寫意手段進行單刀沖刻,呈現(xiàn)出不同于秦漢印章平正古拙和傳統(tǒng)流派印作富于書卷氣息的奇態(tài)跌宕,無論是篆法、章法、刀法,都處處體現(xiàn)出其“膽敢獨造”的精神。他別開生面地將并筆手法在朱文印作中大量使用,并能得心應手,不得不令人嘆服其運用之妙。觀其“借山主人”、“魯班門下”、“白石曾見”、“寫劇樓”(圖12—圖14)數(shù)印,并筆手法的使用可謂恰到好處,渾然天成。

圖12 圖13 圖14 圖15

通過對比,可以發(fā)現(xiàn)齊白石在朱文印中運用并筆手法時,往往憑借其章法與篆法的巧妙布局,適當?shù)貕嚎s字與字之間、筆畫與筆畫之間的距離,使之形成并筆效果的密不透風之勢,遠較汪關“徐汧私印”中在相距甚遠的筆畫間生硬地采取留朱方法進行并聯(lián)更為妥帖。他的并筆手法,或保留所并筆畫的原有寬度從而形成兩筆或數(shù)筆的并聯(lián)(如“魯班門下”),或徑直省為一筆(如“借山主人”),輔以刀法的蒼桑渾厚,一如其“鬼神使之非人工”(圖16)印所言,只覺渾融天成,而無雕琢造作之跡。

圖16

三

并筆手法的運用,在使印章增強了藝術效果,“或使平等之筆畫減少重復感,或使印文筆畫粗細對比更加強烈”之外,還為篆刻藝術提供了十分豐富的審美內(nèi)涵,使之更有意味、耐人追尋。

(一)古拙斑駁之美

篆刻作為一種傳統(tǒng)藝術,尚古是其創(chuàng)作中的一種自覺追求。在明代前后七子倡言復古,主張“文必秦漢,詩必盛唐”的背景下,“文自西京,詩自中唐而下,一切吐棄。操觚談藝之士翕然從之”[10]。此時的印人受此風氣影響,逐漸走向一條復古振興的道路,并最終形成了“印宗秦漢”的理念。明人甘旸稱:“隆慶間,武陵顧氏集古印為譜,行之于世,印章之荒,自此破矣!好事者始知賞鑒秦漢印章,復宗其制度。”[11]870-871

當時的印人集古印而“宗其制度”,效法秦漢璽印,首先便是模擬其古拙,營造一種殘缺斑駁的古意。從明代屠隆所謂的“今之鍥家,以漢篆刀筆自負,將字畫殘缺,刻損邊旁,謂有古意”[12]來看,對古色斑駁的向往并非是上文所提到的文彭和沈野等個別印人的審美取向,而是當時一代印人的普遍追求。基于當時文人的這種審美趣味,明代印人在并筆技法方面的不斷實踐也就不難理解了。

明人楊士修在《印母》中論述印章之古時曾經(jīng)說道:

有古貌、古意、古體。貌不可強,意則存乎其人,體可勉而成也。貌之古者如老人之黃者,古器之青綠也。在印則或有沙石磨蕩之痕,或為水火變壞之狀是矣。意在篆與刀之間者也。刀筆峻增曰高古,氣味瀟灑曰清古,絕少俗筆曰古稚,絕少常態(tài)曰古怪。此不但纖利之手絕不可到,即質樸者亦終于頹拙而已。若古體,只須熟覽古篆,多觀舊物。[13]

楊士修從篆刻創(chuàng)作的角度,對印章之古進行了分析。他認為印有古體,即篆法結字要古;有古貌,體現(xiàn)在古印形成的自然剝蝕等等;有古意,則體現(xiàn)在作者結篆與奏刀的二者有機結合之中,這其實正是屠隆所謂的“以漢篆刀筆自負,將字畫殘缺,刻損邊旁,謂有古意”。

并筆手法的應用及其所造成的字畫殘損,實際上正體現(xiàn)了作者篆刻時的不循故常和復古求變。所謂“高古”、“清古”、“古稚”、“古怪”,正與并筆形成的古拙斑駁的審美意蘊相一致。并筆手法由于要將印文中部分繁密的平行筆畫或完全并連在一起,或只留有極細小、若有若無的間隔,在創(chuàng)作實踐中必然會對印面進行一種殘損或者反相殘損的處理,從而形成一種古拙斑駁之美。所謂殘損處理,是指在白文印的創(chuàng)作中,將相鄰兩個或更多筆畫之間的留朱部分或者完全刻掉,從而使原本平行的筆畫并連在一起。反相殘損處理,則是對朱文印而言,即采用留朱的方式,將原本應該刻掉的筆畫之間的印面保留下來,形成并筆。

并筆的殘損處理,由于刻掉了原本應該保留的印面,便形成類似古銅印剝蝕之后的空白效果。反相處理則保留了本該刻掉的印面,又形成了類似古銅印的銹斑效果。這兩種效果,正與“印宗秦漢”的審美追求相一致,透露出一種古拙蒼桑之美。

(二)虛實相生之美

“虛實相生”是書法、繪畫、篆刻等中國傳統(tǒng)藝術中的一個十分重要的美學原則。老子云:“萬物生于有,有生于無”,孔子曰:“繪事后素”,莊子說:“虛室生白”……在中國先民的思想中,虛實相生的觀念由來已久。在藝術的運用上,中國書法中的“計白當黑”,繪畫中的“留白”,都是這種以有無、虛實相互表現(xiàn)的手法的具體運用。

例如,曾祖蔭在討論書法中漢字的空白處的作用時曾經(jīng)說道:“書法藝術也很講究空間之美。我國的漢字由點畫連貫穿插而組成。一個漢字的結構,就像一座園林、建筑的設計,盡管二者有繁簡、大小之別。但都要求虛實相生,都要考慮空間的分布和組織。漢字的空白處也是一個漢字的組成部分,他和有形的筆墨具有同等重要的地位,所謂計白當黑,正是說明書法空間美之必要。”[14]

與書法、繪畫中的“計白當黑”、“留白”相類,篆刻中也有“分朱布白”之說,其目的與作用和前者類似,同樣是為了營造一種虛實相生的含蓄蘊藉的意境。所謂“分朱布白”,即在篆刻時在入印文字的筆意、疏密、屈伸、挪讓等方面進行適當?shù)陌才牛盎蛞圆及谆蛄艏t襯托結字的造型特征,強化構字章法中的意象表現(xiàn);或借布白留紅的整合之勢,在虛實布局的同時也蘊斂了印作的內(nèi)氣,以至蓄勢導氣、生動氣韻。”[15]合理的對印章進行分朱布白,可以達到印面中的朱與白,即陰與陽、虛與實的完美結合。

合理的分朱布白,可以通過多種手法來實現(xiàn),并筆則是其中較為常用的手法之一。例如在白文印中,運用并筆手法時往往對印面中的筆畫線條進行殘損處理,形成印面中的大片空白,為印章提供了不同于尋常的印文線條之外的留白。這些空白,由印文文字的殘損和周邊留白共同形成。同時,這些空白之中又蘊育了無限的印文線條的生成可能性,從而形成一種以含蓄為本,不求詳盡細致而意味無窮的境界。何震的“聽鸝深處”印(圖7)、項懷述的“惕孜”(圖9)印、汪關的“王慶長氏”印(圖10)等等,無不體現(xiàn)出這種虛實相生、意味無窮的審美特點。

從這個角度上來講,“并筆”的手法雖然是一種有意為之的營造,卻與雕繢滿眼的修飾之美不同。它通過殘損,在線條筆畫之外營造出或大或小的空白。這種空白,不是絕對的虛無,體現(xiàn)出對空靈、沖淡、虛靜中所蘊含的真實、至味和生動的無限向往,以及對“空故納萬境”的美學效果的積極追求。因此,“并筆”所形成的空白虛無之美,實際上是一種有無限蘊藉于其中的審美意境。雖然在印面上形成了殘損,無法展現(xiàn)整飭細致的筆畫,但是卻朦朧地呈現(xiàn)出一種“無狀之狀,無物之象,是謂忽恍”(《道德經(jīng)》第十四章)。并且,這種殘損造成的空白并不因為具體形象的部分缺失而變得模糊難辨。相反,在這種因并筆而造成的殘缺之中,篆刻同樣可以達成其對藝術的“真善美”的至境的寫意展示:“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”[16]

(三)氣韻貫通之美

并筆手法的運用,不但在分朱布白方面營造了虛實相生的意境美,而且往往可以通過它所造成的殘破與粘連形成一種內(nèi)在的生氣流動。在“虛室生白”的同時,又給印面增加了一種氣韻貫通之美。

氣韻是中國傳統(tǒng)藝術中的一個重要命題,它往往由虛靜空靈而產(chǎn)生。莊子所謂“虛室生白”,亦即是于虛無中見空靈,由空靈而顯生氣。篆刻中的氣韻,往往表現(xiàn)在章法的巧妙安排之上。例如,明代甘旸在《印章集說》中提到:“布置成文曰章法。欲臻其妙,務準繩古印。明六文八體,字之多寡,文之朱白,印之大小,畫之稀密,挪讓取巧,當本乎正,使相依顧而有情,一氣貫串而不悖,始盡其善。”[11]79清代袁三俊也說篆刻“務使血脈貫通,氣象圓轉”,“章法須次第相尋,脈絡相貫,如營室廬者,堂戶庭除,自有位置,大約于俯仰向背間,望之一氣貫串,便覺顧盼生姿,婉轉流通也”[17]。

在甘旸和袁三俊看來,一氣貫串要求在章法上進行盡善盡美的安排,巧妙妥帖地分朱布白,以求得在俯仰向背之間,形成字畫的顧盼生情,婉轉流通。為了達到這種效果,通過并筆手法造成印面殘損或者反相殘損,在字與字之間、筆畫與筆畫之間的疏密調(diào)整,營造出朱白的強烈對比的同時,通過線條的殘斷與粘連,溝通字與字之間、筆畫與筆畫之間的內(nèi)在關聯(lián),從而可以大大增強了印文內(nèi)在的氣韻。

對此,沈野在其《印談》中曾以斷垣破壁往往絕類書畫為喻,對殘缺美的自然神韻進行過極為鞭辟入里的分析:“墻壁破損處,往往有絕類畫類書者,即良工不易及也。只以其出之天然,不用人力耳。故古人作書,求之鳥跡,然人力不盡,鮮獲天然。王長公謂:‘詩雕琢極處,亦自天然。’”[7]890沈野認為,墻壁間的自然破損處,往往形成類似書畫的各種深淺不一、或斷或續(xù)的斑駁紋路。這些紋路在斷斷續(xù)續(xù)、似有似無間,營造出了一種難以復制的天然趣味。

“書畫圖章本一體,精雄老丑貴傳神”[18],對于自然破損處見神韻的推崇,也是古往今來印人們的共識。秦漢古印因風化剝蝕而形成的并筆,往往有一種天然內(nèi)在韻味,其含蓄而渾厚處自不待言。明代以來的文人印章,也一直在追求這種內(nèi)在的氣韻貫通。何震的“聽鸝深處”在“鸝”與“處”二字之間形的團塊并筆,給人一種內(nèi)氣充盈、噴薄欲出的感覺,從而使整個印面更具張力。汪關的“王慶長氏”更是巧妙地將印文作二朱二白的安排,通過并筆手法使“慶”、“長”二字的白文筆畫與朱文“王”、“氏”二字的留白互相溝通,將四字聯(lián)結,成為一個整體,從而使整個印面形成一種生氣涌動而周流不息的視覺感受。

通過并筆的手法對氣韻貫通的追求之中,篆刻在一定程度上完成了其從一種技藝向“道”的轉變——正如宗白華所說:“中國人對‘道’的體驗,是‘于空寂處見流行,于流行處見空寂’,唯道集虛,體用不二,這構成中國人的生命情調(diào)和藝術意境的實相。”[19]

四

并筆手法的運用,無疑豐富了篆刻的創(chuàng)作技法,并且于尋常的整齊平正之外可以為篆刻創(chuàng)作營造出一種蘊藉、渾厚而又空靈的審美意境。因而,并筆手法成為許多印人在篆刻過程中追求高古、新奇的藝術表現(xiàn)時的不二選擇。

然而,對于并筆手法的使用,我們應該秉持一種審慎與適度的原則,即在運用的過程中應該以追求天趣流動、超然上乘為宗旨,如此才能創(chuàng)作出篆刻中的神品。反之,并筆手法的過度與不當運用,則印面文字勢必表現(xiàn)出一種矯揉造作之態(tài),使得印章面目忸怩可憎,意味盡失。

沈野在《印談》中便指出治印應“奇不欲怪,委曲不欲忸怩,古拙不欲做作。余嘗刻印,逼古如出之土中,幾欲糜散者,乃得之一刀而成,初不做作,稍做作便不復爾”[7]891。所謂“奇不欲怪,委曲不欲忸怩,古拙不欲做作”,是一切藝術創(chuàng)作中的技法運用原則,并非僅僅適用于篆刻藝術。沈野在這里將其作為篆刻創(chuàng)作中營造“逼古”而“幾欲糜散”效果的原則,實際上也可以看作是對并筆手法運用的“適度原則”的一種要求。所謂的“古拙”、“糜散”,無疑正是指古印在剝蝕之后所形成的并筆與殘缺而言。然而,對于這種“古拙”、“糜散”的追求,應該本著“不欲怪”、“不欲忸怩”和“不欲做作”的原則,一旦過則不及。正如殘缺作為一個重要的美學概念,本身具有十分濃重的審美意味。但是同時,作為對常態(tài)的一種反叛和變異,殘缺又未必都是美的。所以,并筆手法的運用,也只有在適度的節(jié)制與謹慎的把握中,方能恰到好處。

[1] 韓天衡.中國篆刻大辭典[M].上海:上海辭書出版社,2003:45.

[2] 李正宇.新石器彩陶圖案屬硬筆畫[J].尋根,2009(01).

[3] 吳勝.魏碑教學中的幾個重要環(huán)節(jié)[J].藝術研究,2012(03).

[4] 王文賢.書法風格本質論[D].福州:福建師范大學,2014:119.

[5] 周贊.古璽技法三十例[M].合肥:安徽美術出版社,2013:35.

[6] 吳頤人.篆刻五十講[M].上海:上海人民出版社, 1994 : 42.

[7] 沈野.印談[A].韓天衡.歷代印學論文選[C].杭州:西泠印社,1999.

[8] 翟屯建.徽派篆刻[M].合肥:安徽人民出版社,2005.

[9] 辛塵.歷代篆刻風格賞評[M].杭州:中國美術學院出版社,1999:115.

[10]張廷玉等.明史·文苑傳[M].北京:中華書局,1974:7307.

[11]甘旸.集古印正·印正附說[A].黃惇.中國印論類編[C].北京:榮寶齋,2010.

[12]屠隆.考槃馀事[M].北京:金城出版社,2011:268.

[13]楊士修.印母[A].韓天衡.歷代印學論文選[C].杭州:西泠印社,1999:88.

[14]曾祖蔭.中國古代美學范疇[M].武漢:華中工學院出版社,1986:182.

[15]陸籽敘.金石之悟:篆刻教學講座[M].石家莊:河北美術出版社,2002:33.

[16]樓宇烈.老子道德經(jīng)注校釋[M].北京:中華書局, 2008:52.

[17]袁三俊.篆刻十三略[A].韓天衡.歷代印學論文選[M].杭州:西泠印社,1999:154.

[18]石濤.贈高翔論印詩[A].黃惇.中國印論類編[C].北京:榮寶齋,2010 : 858.

[19]宗白華.美學散步[M].上海:上海人民出版社, 1981:20.

The Technique of Intersecting Strokes in Seal Cutting Art and its Aesthetic Implications

GUAN Xiao-bin

(DepartmentofLiterature,GraduateSchoolofChineseAcademyofSocialSciences,Beijing, 102488)

Intersecting strokes is one of common techniques in the art of seal cutting which is closely related to the calligraphy. In the long practice of seal cutting and under the influence of “taking seal cuttings of Qin and Han Dynasties as the models”, stroke intersection has been continually employed and it has produced numerous classic seals. This technique can produce an aesthetic connotation integrating the illusory and the real, and the spirit and the rhyme with a crude and variegated seal surface and thus it has won great popularity among seal engravers. Yet while applying this technique, it should also follow the principle of moderation in order not to be excessive.

seal cutting; intersection of strokes; practice; aesthetic implication

2016-10-07

關小彬,博士研究生,河北省社會科學院語言文學所助理研究員,研究方向:中國古典文獻學,中國古代文學。

10.15958 /j.cnki.gdxbysb.2016.06.010

J292.41

A

1671-444X(2016)06-0061-07