分權、地方債務與現代財政改革

——基于財政分權不同角度的效應分析

王杰茹

(山東財經大學 財政稅務學院,山東 濟南 250014)

?

分權、地方債務與現代財政改革

——基于財政分權不同角度的效應分析

王杰茹

(山東財經大學 財政稅務學院,山東 濟南 250014)

國內理論界普遍認同地方債務內生于財政分權體制,主流觀點是收支不平衡引致地方政府支出規模的擴張;反對派支持“利維坦假說”,認為分權可以限制地方政府支出的過度擴大。但分權究竟如何具體作用于地方債務,仍有待深入研究。本文建立了財政分權與地方債務關聯的理論框架,從支出、收入和縱向財政不平衡三個角度進行了實證檢驗。結果表明,分權效應不能一概而論,提高收入分權,降低支出分權,緩解縱向財政不均衡,將有助于減少地方債務。構建現代政府間關系,“五五分成”后亟需增加中央一般性轉移支付,嚴格政府支出管理;同時適度放松收入管理,賦予地方政府有限的稅收立法權,構建地方稅體系至關重要。

地方債務水平;支出分權;收入分權;縱向財政不平衡

一、引 言

以建立現代財政制度為目標的新一輪財稅體制改革的核心是構建現代政府間財政關系框架。1994年“分稅制”改革經過20多年的運行,已漸行漸遠,現行中央與地方的財政共享制只是一種暫時性制度安排,包括財力與支出責任的劃分,但此問題從來就沒有真正解決好。因此,能否建立新型的政府間財政關系是財政改革的難點、重點,也是現代財政制度確立的主要標志。實際上,我國政府間關系設計中一直缺少政府間財政關系的法律框架,所以真正處理好“央地”財政關系難度極大。學術界討論最廣泛的如基層政府財力不足,支出責任過大以及地方政府債務風險等問題都需要通過政府間財政關系框架給予指導和協調,這是任何政府間博弈或者相關政策難以解決的基礎性制度安排。

建立新型政府間財政關系就是要進行財政分權的科學設計,特別是處理好中央與地方財政分權,處理好“條條”與“塊塊”的關系,合理劃分中央與地方(部門)的支出和收入關系不僅是理論探討,而且是現實改革中不能回避的問題。支出權是財政事權和支出責任的基礎,長期以來,我國財政支出權部門分割嚴重,導致了支出亂象叢生,如支農支出就有近300多種;收入權的劃分也不盡清楚,如基金收入權等。這些問題源于過去財稅制度安排中缺少對財政支出權和收入權的進一步細分,分權導致收支難以匹配,地方政府的預算外債務風險不斷積聚。新《預算法》雖然將政府債務分門別類納入全口徑預算管理,賦予地方政府有限舉債權,也推行了全面“營改增”試點后調整中央與地方增值稅收入“五五分成”的過渡方案。但在調研中我們發現,大多數地方政府反應出實際財力被削弱的困境。若不徹底解決好支出權與收入權的劃分及匹配問題,地方政府債務風險仍然難以控制好。

因此,新常態下,確立政府間財政收入權與支出權相適應的新型財政分權框架,不僅是平衡政府的財力與事權,構建現代財政制度的重要內容,而且是降低地方政府長期債務風險的關鍵點,在理論和實踐中都具有重要意義。本文試圖從支出、收入等多個角度來反映中國的財政分權,通過解釋分權對地方債務的具體作用機制,探討現行中央與地方財政關系的癥結所在,為構建新型政府間關系、建立現代財政制度提供幫助。

二、文獻述評

依據政治學中集權和分權關系理論,經濟學上的公共產品層次性和“財政聯邦主義”理論,法學上的憲政和地方自治理論,各國政府間關系及其財政關系的普遍模式是實行分權制。以Tiebout、Masgurave、Oates為代表的第一代財政聯邦理論指出,財政分權促使地方政府間競爭,提高公共產品與服務的供給效率,降低財政赤字。Tiebout提倡居民“用腳投票”來改善轄區公共產品供給水平;Masgurave論證了中央和地方政府存在的合理性;Oates提出向下分權、多層級政府能提高政府決策合理性。新分權理論開始引入激勵相容與機制設計學說,以Qian and Roland、B.Wein gast、D.E.Wildasin為代表,轉向財政分權對政府行為和經濟增長的影響研究。

研究財政分權與地方政府債務關系的文獻國外已有許多。從理論上梳理,Tiebout、Stigler、Oates和Stiglitz先后致力于研究地方政府舉債融資的必要性。Brennan 和Buchanan認為“利維坦”政府對稅收的壟斷會導致非合作的政府間財政競爭,最終遏制支出規模膨脹。Grossman、Stein和Rodden先后檢驗了此假說,發現財政分權度與地方債務規模理論上呈反向關系。Qian and Roland強調財政分權能夠硬化預算約束,合理控制債務規模以減少赤字。也有反對觀點,Minassi和Craig認為“公共池”問題使地方政府有機會攫取財政資源,財政分權會導致財政赤字規模膨脹。Teresa和 Craig則認為政府間存在的橫向和縱向財政缺口是地方債務規模不斷膨脹的原因。Mikesell發現政府為彌補財政赤字而且大規模舉債導致了債務的形成。Fujiki通過研究日本的債務管理發現完全分權下的地方債務增長速度較慢。

更有大量實證分析的文獻,如Wijnbergen等對1989年波蘭的政府債務、財政赤字和通貨膨脹水平進行一致性檢驗,發現合理的債務管理能有效改善通貨膨脹和控制財政赤字。Alta等認為偏好高赤字的政府會有更多的負債,提高財政透明度有助于降低政府債務積累和赤字規模。Fiva發現收入分權伴隨較小的政府規模,支出分權伴隨較大的政府規模。Ogawa等利用內生經濟增長模型,研究發現存在一個最佳分權度實現中央政府經濟增長的最大化,但對于地方政府改善福利水平來說,這樣分權是過度的。Neyapti利用16個國家的面板數據,從收入和支出兩個角度證明財政分權能顯著降低預算赤字水平[1]。Baskaran對17個OECD國家面板數據進行實證分析,發現從長期來看,支出分權對政府債務規模是負效應,而收入分權和縱向財政不均衡并沒有顯著影響債務規模[2]。Holcombe等認為降低政府支出分權度可以阻止政府間競爭,形成卡特爾,但會引起地方政府收入的負增長。Cassette發現縱向財政不平衡會擴大中央、地方和總體支出規模。JIA等發現中國的支出分權會引起地方政府支出的增加,收入分權與政府支出基本不相關,這都源于財政縱向不平衡對經濟的扭曲作用[3]。Presbitero等發現提高OECD國家財產稅的比重將有助于改善財政紀律,建議有助于提高財產稅比重的分權方法[4]。Hana等提出財政動機會影響中國地方政府的政策選擇和行為方式,新興產業的稅收收入來源彌補了由財權再分配導致的地方政府收入減少的一大部分[5]。Ligthart等評價財政分權將有助于公民對政府的信任和財政汲取能力的提升[6]。

國內對于這個問題的理論研究較為普遍。楊志勇等認為2005年之前地方政府是被動負債,表現為基層財政困難;2005年之后是主動負債,尤其是2008年以后地方融資平臺規模的擴大。孫琳等認為“利維坦”假說在中國并不成立,財政分權推動了政府支出規模的擴大。楊志勇和莫瓊蘭均評價財政分權下事權與財權的不匹配所導致的財政收支缺口是債務問題的根源所在。時紅秀認為財權與支出責任不匹配不能完全解釋地方政府債務積累[7]。馬海濤認為在2006年以后,財政體制和經濟增長共同推動了地方債務的膨脹。龔強等論述中國地方債務問題因與財政分權不完善、官員激勵扭曲聯系在一起而錯綜復雜,需要結合現實制度做出進一步研究[8]。李翀通過分析美國財政赤字和政府債務之間的關系,認為各國政府都應當調整財政赤字觀,嚴肅面對債務危機[9]。詹正華等提出地方政府債務規模是一種主動負債和被動負債共同增長的態勢[10]。徐坡嶺等發現分權過程中缺乏對地方政府官員的監督約束,導致隱性債務規模及其龐大。陳凡等認為高達70000億的地方融資平臺債務是中國地方政府債務的最大組成部分,地方債務市場缺乏透明度、公平性不足、效率低下[11]。楊燦明等將地方債務形成原因歸結為財權與事權不匹配及省以下財政管理體制的不完善[12]。楊十二等構建了一個決定地方政府債務的制度解釋框架,認為財政分權促使地方政府有大規模舉債的內在激勵,對預算外收入依賴、經濟刺激政策和融資制度創新加速了地方政府負債規模的攀升[13]。楊林等將地方政府債務風險日益增加的表現總結為債務存量較多、結構失衡、使用效率低下和償還期集中,原因既有約束軟化、監管乏力等債務管理方面的不足,也有財政分權、轉移支付等制度方面的局限[14]。邱櫟樺等提出財權與事權不匹配是地方債務擴張的直接誘因,而分權激勵下的政府競爭則是其深層次原因[15]。

由于數據較難獲得,實證分析方面的研究相對匱乏。時紅秀利用五個縣市的政府債務數據,對比發現財政收入并非反向影響地方政府債務規模[7]。賈俊雪等發現不同財政規則對長期經濟增長和政府債務規模有明顯差異,原始赤字規則更有利于改善政府財政狀況[16]。詹正華等通過對2001-2011年的長期時間序列數據進行格蘭杰因果檢驗,發現地方債務規模與財政收入分權度不存在長期協整關系,而財政支出分權度大小是地方債務規模的格蘭杰原因[10]。李麗虹用2010年全國地方性政府債務的截面數據,實證分析發現省級地方政府負債率與財政分權激勵的分布一致,市級地方政府可通過財政集中度降低債務率,縣級地方政府的財政收支壓力驅動其負債[17]。馬恩濤等建立跨期迭代模型,發現當地方政府債務不受中央政府控制時,以轉移支付為特征的預算軟約束對公共投資和地方債務都具有顯著的正面效果,盡管其也會導致尋租[18]。曲文俏等運用跨國實證模型和面板數據,估計我國地方政府合理債務規模。邱櫟樺等對中國西部D省的縣級面板數據,分別進行OLS、固定效應、2SLS、GMM和SYSGMM模型分析,得到一致結論,財政分權和政府間競爭都會引起地方政府債務規模的擴大,但前者的正效應顯著大于后者[15]。黃春元等對中國321個地級市的數據進行實證分析,發現財政缺口對債務規模有負效應[19]。

綜上所述,國外對該問題的理論和實證研究都比較全面,而國內研究形式并不豐富。一方面,雖然國內文獻中不乏對財政分權的討論,并給出了衡量中國財政分權的多種理論表達形式,但較少應用于實證檢驗。另一方面,受地方債務數據較少公開且大多不納入預算的限制,實證檢驗大多只能以一個縣或市的數據舉例,缺乏代表性。

本文的創新之處有兩點:一是在建立理論框架后設定模型,利用國內26個省級地方政府的面板數據,分別從支出分權、收入分權和縱向財政不平衡三個角度探討對地方債務的長期影響,這是國內實證分析中極少見的;二是本文突破以往債務余額絕對值數據匱乏的限制,嘗試使用債務水平這個相對數據來代表地方政府由于財政收支缺口而承擔的債務壓力,即只要政府性債務隨經濟水平發展(GDP衡量)在一個相對合理的范圍內波動即可,不要求債務余額絕對值一成不變①① 過去所說地方政府債務多指預算外的、以融資平臺貸款方式舉借的債務。既然新《預算法》允許省級地方政府發債并納入預算管理,且2016年起只允許以發行債券方式舉借新債,今后預算內財政收支缺口壓力將成為地方政府舉債的主要原因。,這是對地方債務概念的延伸。為增強結果準確度和可信度,方法上選擇靜態固定效應和動態SYS-GMM作對比,力求結果相一致。

本文余下部分的結構安排如下:第三部分建立財政分權與地方政府債務關聯的理論框架;第四部分詳細介紹數據選擇、模型設定;第五部分對各種方法的實證檢驗結果進行分析;第六部分是全文結論和建議。

三、理論框架

一般而論,財政分權的核心就是使地方政府具有一定的財政自主權。從20世紀50年代起,除極少數國家(如新加坡)采取中央一級政府外,幾乎所有國家都實行了不同程度的財政分權。中國自1994年起進行分稅制財政體制改革,在劃分事權的基礎上重新劃分了中央稅、地方稅和中央地方共享稅,確保中央適當集中財力實施宏觀調控,同時設計了一套完整的轉移支付和稅收返還制度來保護地方政府的既得利益。分稅制財政體制改革從事權和支出責任劃分、收入劃分、稅收返還確定三個方面厘清了中央和地方的政府間財政關系,形成了中國特色的財政分權體制。

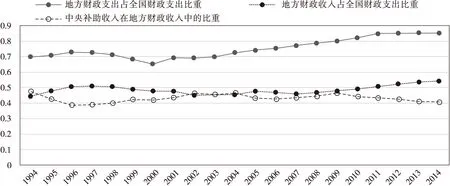

分稅制改革至今,地方財政支出在全國財政支出中占的比重一直居高不下,支出責任越來越大,見圖1,到2014年地方財政支出占全國財政支出的比重已超過85%;與此同時地方財政收入在全國財政收入中的比重卻始終沒有較大提升,一直穩定在50%左右。自始至終,支出是高度分權的,對地方政府支出管理相對松散,而收入是相對集權的,沒有給地方政府應有的財政自主權。地方政府財力與事權始終難以匹配,問題越來越突出,巨大的財政收支缺口只能依靠中央補助收入和舉債來彌補。1994-2014年的地方公共財政預決算表中,中央補助收入占地方公共財政收入的比重始終維持在40%-50%之間,占地方財政收入中近一半的比例。債務積聚,隱性風險增加,尤其是2008年金融危機以來,隨著保民生、促經濟和擴大內需等一系列政策的出臺,地方政府承擔的事權和支出責任比重在直線上升,與此同時,地方本級財政收入比重雖在緩慢上升,中央補助收入占比卻在直線下降,地方政府面臨的財政支出壓力越來越大。顯而易見,分稅制財政體制改革的確提高了中央政府在財政再分配中的核心地位,卻給地方政府留下了沉重的債務負擔,為經濟和社會發展埋下了債務風險隱患。

地方政府債務直接形成于支出大于收入的財政缺口,無非是事權與財力不相匹配,而地方政府普遍的支出擴張則源于財政分權和政績沖動。國內學術界普遍認同地方政府債務內生于財政分權體制的觀點。分權為地方政府成為競爭主體創造了制度基礎,地方政府參與市場競爭作用是獨特而空前的。政治集權下的財政分權是中國的基本制度背景,政治集權的核心表現為政府決策的集權,強有力的中央政府在決策中始終發揮主導作用,并對地方財政收支平衡和預算決策有著的顯著影響,事實上地方政府并無真正的財政自主權,其財政收支和預算決策都要受上級影響。在中國地方政府官員“晉升錦標賽”治理模式下,行政權力集中和強政治激勵機制極大地影響了地方政府行為:上級政府通過政治決策實現對下級政府的事權下放,追求政治晉升的官員必須無條件執行,即使在無資金保證的條件下(或奉行“上有政策下有對策”的辦法)[8]。如果說是財政分權導致了地方政府的被動負債,那么行政分權和財政分權共同作用下的強政治激勵則是地方政府主動負債的動因所在。中國的財政分權與行政分權合流,才是財政支出不斷膨脹的根本動因。

圖1 不同角度表示的財政分權

數據來源:《中國統計年鑒(1995-2015)》、《中國財政年鑒(1995-2015)》。

根據Hana提出的財政機會主義這一概念,作為政策制定者的地方政府官員,在面臨短期財政赤字和政治壓力時,有偏好過度積累或財政風險的財政機會主義行為[5]。轉型期經濟增長被公認為是最重要的目標時,他們往往會選擇繞過法律障礙、通過預算外政策(融資平臺)變相舉債融資,在促進地區經濟發展的同時,也不會影響到“央地關系”。這種肆意違反財政紀律的行為,在很長一段時期內脫離中央的監管甚至得到默許。為追逐經濟利益,各級地方政府都希望以最小的成本干更多的事情,必然會導致財政資金的短缺,積壓稅收的同時,也會擠占稅收以外的非稅收入,導致進一步的收不抵支,這是地方政府債務增長的根源所在。

針對“分事、分稅、分管”的分稅制特征,岳軍提出,比起中央與省級政府之間,省以下地方政府間事權下放和財權上移的現象更加突出,地方政府內部財力與事權不匹配、不合理的現象更加突出,自上而下各級財政分配呈現“水往下游流,越流越少”的現象[20]。從中央到地方的各級政府,一方面實行集權式的收入制度,盡可能地擴大財政收入,同時又實行分權式的支出制度,紛紛放大支出效應,層層加碼,進一步加重了基層政府的財政負擔。值得一提的是,在財政支出總量規模無限擴大的同時,各級地方政府都僅對本地區的支出負責,究竟誰來為總量負責、為總債務兜底呢?

彌補地區收入差距的國際經驗是建立轉移支付制度,然而改革以來,轉移支付規模雖然龐大且日漸增長,卻并未起到彌補財政分權缺陷的作用。預算決策的集權會造成轉移支付的漸進式分配,再加上分配過程缺乏規范性與透明度,極易滋長機會主義行為。事權與支出責任不匹配已是不爭的事實,同時政府級次過多、支出標準混亂、支出價值鏈條太長,這都是促使轉移支付存在機會主義行為的直接誘因,也是地方政府“倒逼”財政體制改革的必然結果。Weingast和苑德宇等先后指出,面對中央轉移支付后的預算約束,地方政府會重新調整其財政收支行為,以實現政治、經濟和社會利益的最大化,首先調整的就是政府投資支出。并分別通過不同的實證方法得到了一致結論,轉移支付會顯著促進地方財政支出水平增加,非專項轉移支付促進效果更明顯。理性預期促使了地方政府的支出擴張和機會主義行為,但地方政府不能指望轉移支付會平衡其全部財政缺口,至少在事前不能,事實上,轉移支付行為間接導致了債務水平的增加。

保持了近30年經濟高速增長的“中國奇跡”,現在轉入了經濟新常態階段,現行政治激勵制度的目標與政府職能合理設計之間始終存在著嚴重的沖突。如果解決不好財政體制這個制度管理問題,財權上移、事權下放的現象不可能從根本上改變,即使新預算法實施,放開地方舉債權,也難以緩解地方政府債務的膨脹。

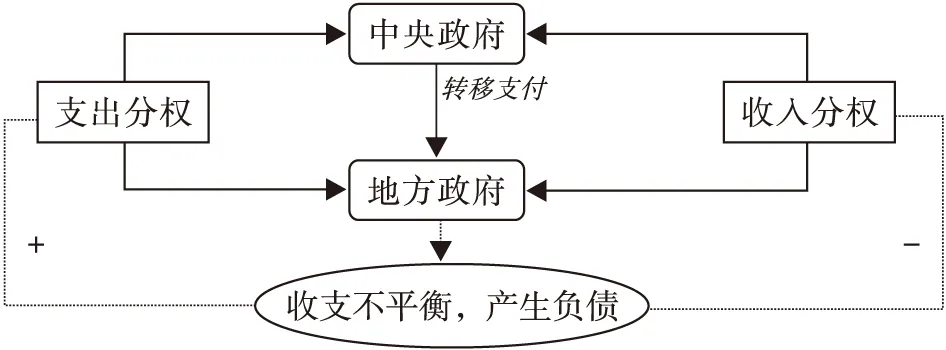

從動態角度看地方政府行為,理應收入等于支出,實踐中卻很難實現。引入分權因素后,收入分權與支出分權是處于矛盾狀態之中的:收入分權程度越高,地方政府籌集財政收入的自主性越強,對提高財政汲取能力和償債能力越有利,支出分權程度越高,地方政府承擔的事權和支出責任越大,出現財政收不抵支和債務積累的可能性越大;同時,來自中央的補助收入越多,在地方總收入中的比重越大,地方政府對上級政府“財政兜底”的依賴程度越強,極易造成預算軟約束,加劇債務積累。因而,在討論財政分權對地方債務水平的實證分析時,不能一概而論,必須分別探討。我們預期支出分權和縱向財政不平衡的影響是正效應,收入分權是負效應,參見圖2。

圖2 財政分權影響地方政府債務的理論框架

四、數據選擇和模型設定

(一)財政分權度

國內普遍采用地方人均財政支出(收入)占全國或中央財政支出(收入)的比重來表示財政分權程度,也有文獻用各地財政對轉移支付的依賴度和地區內各級政府財政收支份額來衡量也是相對正確和可行的。筆者認為,單一指標不能很好地反映中國財政分權現狀,對應分稅制改革的思路,應當從事權和支出責任、收入和轉移支付三個方面分別進行測度。

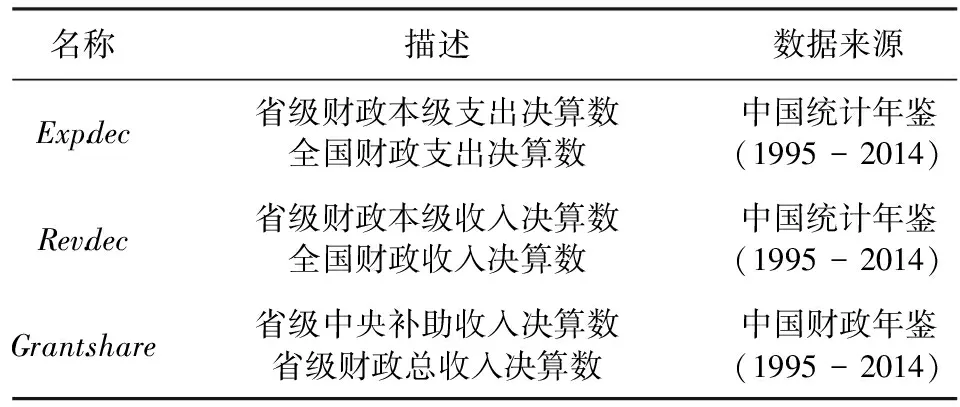

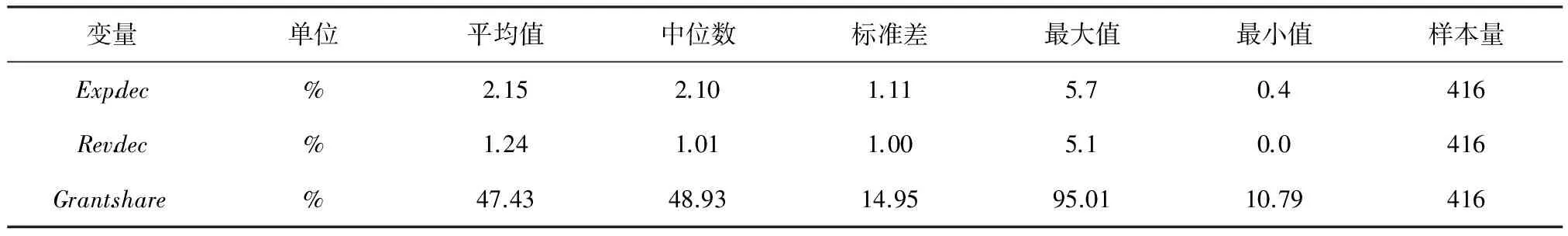

本文參照徐永勝等的觀點,選取支出分權和收入分權作為主要的兩個衡量指標,加上縱向財政不平衡作為補充,共同表現中國財政分權程度,分別表示支出、收入和中央補助收入對地方財政收支的影響[21]。借鑒Baskaran[2]、張光[22]和IMF的GFS年鑒中使用的方法,對三種財政分權度衡量指標的定性描述見表1,分別表示為Exp.dec,Rev.dec和Grant.share。

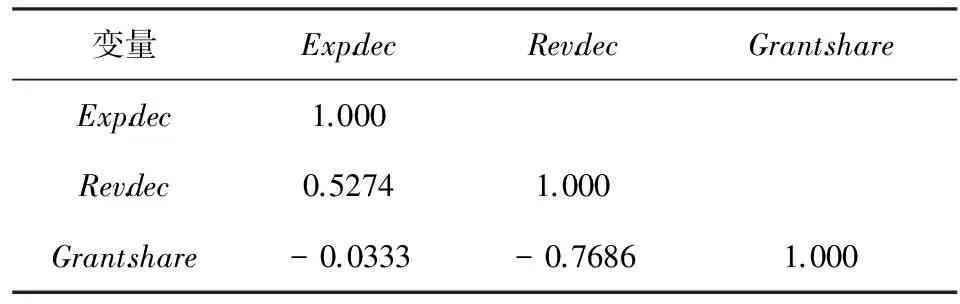

表1 財政分權度指標之間的相關性

根據前文圖1可以看出三者之間的數量關系,我國地方政府支出分權度始終明顯高于收入分權度和財政縱向不平衡度,收入分權度略高于財政縱向不平衡度。觀察其趨勢,支出分權度曲線和收入分權度曲線基本呈現同向變化;縱向財政不平衡度曲線和收入分權度曲線呈現出較明顯的反向變化;縱向財政不平衡度曲線與支出分權度曲線的關系不明顯。

表2 財政分權指標的定性描述

筆者同時對三組分權數據做出了相關性分析,研究三者之間的準確關系,結果見表2。收入分權度與支出分權度的相關系數為0.5274,正相關;縱向財政不平衡度與支出分權度的相關系數為-0.0333,弱負相關;縱向財政不平衡度與收入分權度的相關系數為-0.7686,負相關。

圖表分析的趨勢結果基本一致,可以初步總結為:隨著支出分權度的提高,收入分權度也相應提高,但來自中央的補助收入與地方本級財政收入有很強的反向替代關系。

(二)地方債務水平

在實證分析中,李麗虹[17]、楊林等[14]都采用債務率和負債率來衡量地方政府的債務風險①① 負債率:年末債務余額與當年GDP的比率,是衡量經濟總規模對政府債務的承載能力或經濟增長對政府舉債依賴程度的指標。國際上通常以《馬斯特里赫特條約》規定的負債率60%作為政府債務風險控制標準參考值。債務率:年末債務余額與當年政府綜合財力的比率,是衡量債務規模大小的指標。國際貨幣基金組織確定的債務率控制標準參考值為90~150%。。賈俊雪等[16]、詹正華等[10]、李翀[9]均強調控制財政收支差額、維護財政平衡的原始赤字規則更有利于改善政府財政狀況,只要財政赤字和由此導致的政府債務在警戒線以內,都是可以接受的。邱櫟樺等使用預算內財政收支缺口來具體考察D省108個縣由于分稅制所造成的財政收支壓力[15]。借鑒上述觀點,本文使用本級財政收支差額決算數代表省級地方政府由于財政分權帶來的財政收支壓力,即:

財政收支差額=本級財政支出決算數-本級財政收入決算數

同時,筆者認為,比起年末政府性債務余額的絕對數,用地方政府性債務水平這個比例數據,更能客觀表達地方政府面臨的債務風險。地方政府性債務水平等于地方本年度債務余額占地區生產總值的比重,表示該省級地方政府當年由于財政收支差額導致的債務壓力。尤其在地方債務納入預算管理以后,地方政府性債務余額并非要一成不變,債務規模伴隨經濟增長擴大是合理趨勢。借鑒龔強等的觀點,既要保證地方政府在稅收外有充足的債務資金以滿足公共支出需要,又要進行合理限制,避免過度支出[8]。地方政府性債務余額的絕對數可以增長,但地方政府性債務水平必須控制在合理規模內,表示地方政府債務伴隨地區經濟發展的有限增長趨勢,表示為:

地方政府性債務水平=(本級財政支出決算數-本級財政收入決算數)/年度地區生產總值

(三)模型設定及說明

本文摘取1998-2014年26個省份的面板數據進行實證檢驗,鑒于以下三點原因:第一,分稅制改革1994年開始,1994年之前的數據不可取;第二,1997年,重慶脫離四川省成為直轄市,為了數據準確和可比,時間點截取1998-2014年;第三,中國財政年鑒中的地方財政收支預決算表,山東、浙江、福建、廣東、遼寧五省1998-2003年的省級數據缺失,故剔除這五個省份。全部數據來自《中國統計年鑒》、《中國財政年鑒》和國家統計局網站公布的統計信息,缺失部分由中國經濟社會發展統計數據庫和相關省份統計年鑒補足。

我們建立以下等式來進行分析:

Debtit= α + βDECit+ ηZit+ui+wt+εit

其中Debtit表示省份i在t年份的負債率,是被解釋變量,ui表示個體效應,wt表示個體時間效應,εit表示隨機誤差項。DECit是財政分權,作為解釋變量,β是系數。DECit定義如下:

DEC={Exp.dec,Rev.dec,Grant share}

Zit為其他控制變量,系數為η,由于影響地方政府債務的因素很多,為了控制其他因素,我們選取了一些控制解釋變量和被解釋變量不收外部經濟環境影響的變量。定義:

Z={Population growth,GDP growth,CPI gro-wth, Unemployment rate,Openness,Demographic,Urbanization}

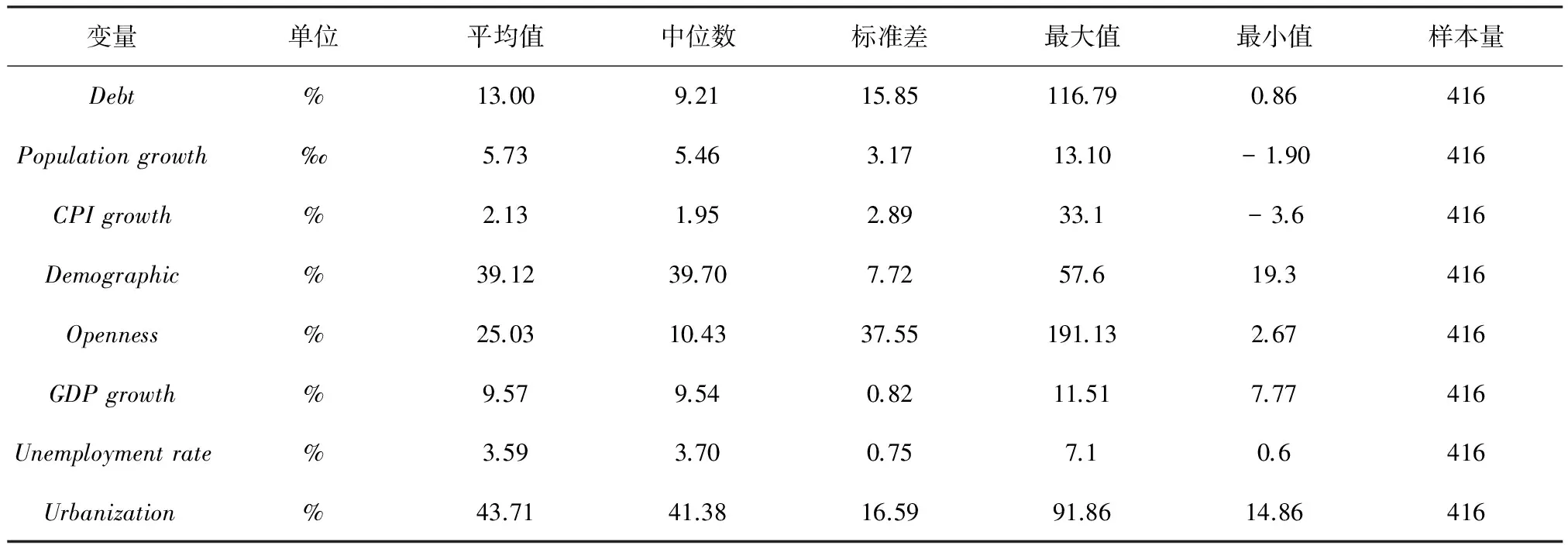

(1)人口數量增長率(Population growth),我們用地區年人口自然增長率來表示。

(2)國內生產總值增長率(GDP growth),我們對人均地區生產總值取對數,可以剔除人數的影響,表示該省份人均GDP的增長。

(3)通貨膨脹(Inflation),我們用地區居民消費價格指數的增長率(CPI growth)來表示,以1998年為基期(數值=100)計算出其他年份的數據。

(4)失業率的增長(Unemployment rate),基于數據可得性,我們用該地區的城鎮登記失業率的增長來表示。

(5)開放程度(Openness),我們用該地區經營單位所在地進出口總額占地區生產總值的比重表示,進出口總額核算過程中的匯率采用人民幣對美元的年度平均匯率折算。

(6)人口結構(Demographic),我們用該省份撫養比表示來表示各年齡段人口所占份額,人口撫養比=非勞動年齡人口(14歲以下兒童+65歲以上老人)/勞動年齡人口(14-65歲)。

(7)城鎮化程度(Urbanization),我們用該省城鎮人口占總人口的比重來表示。

同時,我們對引入的所有變量進行了統計性描述,見表3和表4。

表3 財政分權指標的統計性描述

注:1.表中數據經過四舍五入后取小數點后兩位;2.數據來源:《中國財政年鑒(1999-2015)》、國家統計局網站公布信息。

表4 主要變量的統計性描述

注: 1.表中數據經過四舍五入后取小數點后兩位;2.數據來源:《中國財政年鑒(1999-2015)》、國家統計局網站公布信息。

五、實證結果分析

為求結果的準確性和可信度,本文先后采用固定效應(FE)和系統廣義矩(SYS-GMM)方法,估計財政分權對地方債務水平的影響。

為初步驗證財政分權影響地方債務水平的效應,我們先控制其他變量不變,對26個省級地方政府1998-2014年的財政分權和債務數據分別取平均數后,用Eviews6.0做出了散點圖,詳見圖3、圖4、圖5,圖中顯示兩者之間直觀的數量關系。數據來自中國財政年鑒。

實際畫出的散點中,收入分權與地方債務水平的確呈現負相關,縱向財政不平衡與其正相關,與理論分析完全一致,但支出分權與地方債務水平呈現負相關,與理論預期不符。造成符號異常的原因可能是對數據取平均或是控制了其他變量后影響了數據特性,故下一步要建立相關模型進行實證分析檢驗。但我們關注到相同債務水平下,支出分權度略高于收入分權度,與圖1是一致的。

圖3 支出分權與地方政府債務 圖4 收入分權與地方政府債務 圖5 縱向財政不平衡與地方政府債務

(一)靜態固定效應模型結果

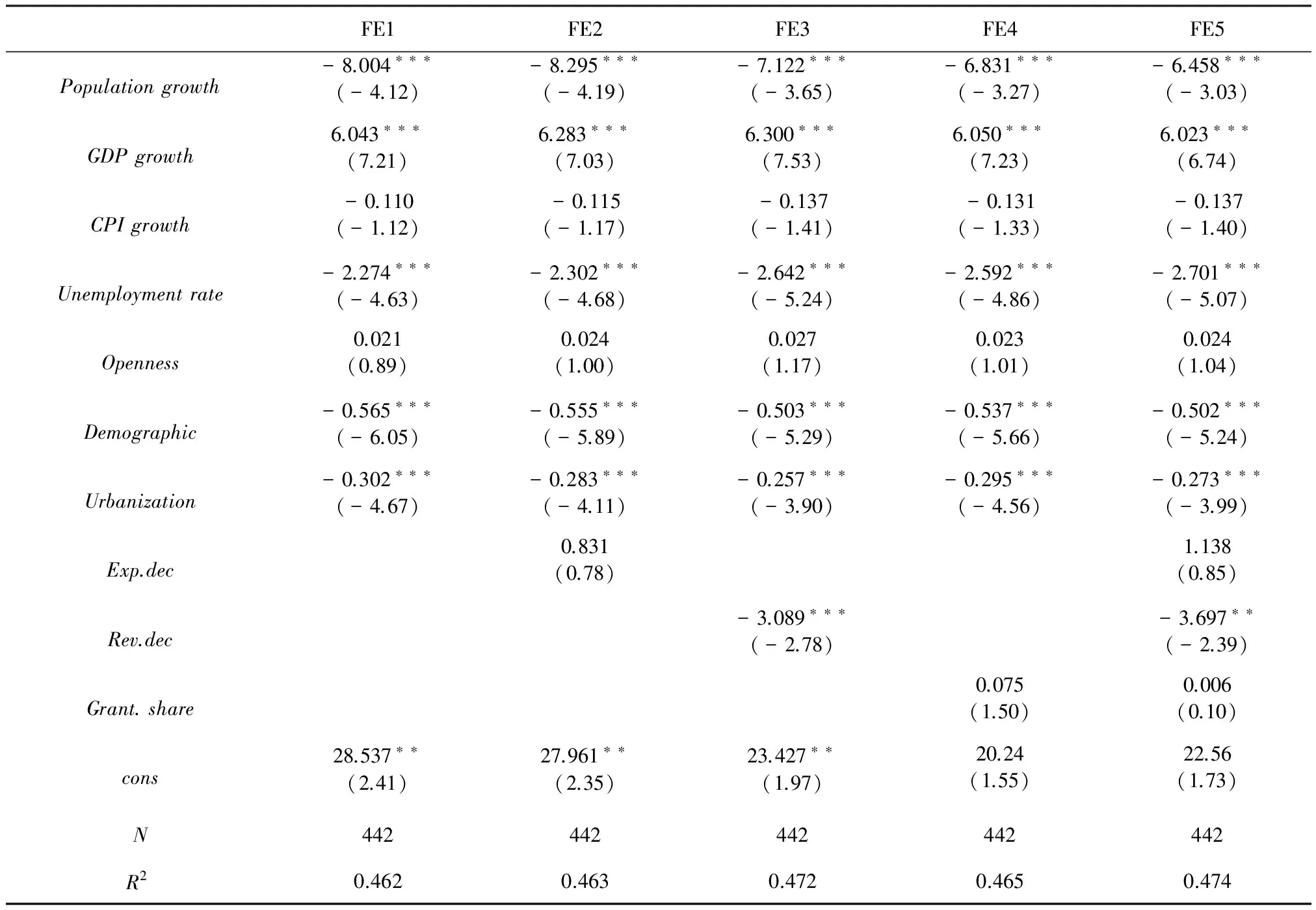

根據Hausman檢驗結果,表5顯示了固定效應分析的所有估計結果。模型FEI不包括財政分權變量的影響,模型FE2只加入了支出分權變量,模型FE3只加入收入分權變量,模型FE4只添加縱向財政不平衡變量,模型FE5同時加入了支出分權、收入分權和縱向財政不平衡三個變量。

從系數符號來看,收入分權在模型FE3和模型FE5中系數均顯著為負;支出分權在模型FE2中系數為負,與圖3一致,在模型FE5中系數為正,與理論分析一致;縱向財政不平衡在模型中系數均為正,與圖5一致。單從變量系數符號來看,對收入分權的估計結果較好,與前文理論分析和圖4描述相符。支出分權的符號有時正有時負,需要進一步檢驗。縱向財政不平衡的系數為正,與圖4符號一致,但由于結果并不顯著,也應當做進一步檢驗。

從變量顯著性來看,只有收入分權在模型FE3和模型FE5中都是顯著的,且系數符號一致,而支出分權和縱向財政不平衡在模型中始終不顯著。說明在固定效應分析中,收入分權對地方債務水平影響的估計效果比較好,對支出分權和縱向財政不平衡的估計效果不太好。導致這種結果最有可能的原因是變量之間存在內生性,影響分析效果,也需要進一步檢驗。

從數值來看,收入分權系數的絕對值最大,說明收入分權對地方債務水平的影響最大,收入分權度提高1個百分點,帶來地方債務水平下降3個百分點。縱向財政不平衡的系數絕對值最小,不足0.1,說明其引起的地方債務水平變動幅度比較小。

再看其他控制變量,除通貨膨脹和開放度以外,其他控制變量都十分顯著。人口增長率的系數在-7左右,說明人口增長率加快0.1個百分點,債務水平下降7個百分點,原因是公共品供給的規模經濟會降低政府的財政支出壓力。經濟增長率的系數顯著為正,數值在6左右,說明經濟增長率每上升1個百分點,會帶來債務水平上升6個百分點,原因是經濟增長會引起對未來償債能力預期的上升,可能會增加相應借債。失業率顯著為負,數值在-2左右,說明失業率每上升1個百分點,債務水平下降2個百分點,失業表明了生產要素的非充分利用,失業率的上升意味著生產能力的下降,伴隨償債能力的降低會相應縮減舉債規模。人口結構系數顯著為負,數值在-0.5左右,人口撫養比越高,勞動年齡人口所占的比重越小,則人們對國家和社會保障的依賴程度越大,利于財政汲取能力的提升。城鎮化比率系數也顯著為負,數值在-0.3左右,說明城鎮化水平越高,城鎮居民占據的比例越大,政府供給居民生活的財政支出負擔越小,債務水平越低。

表5 財政分權對地方債務水平影響的固定效應估計結果

注:括號內為T統計量;*表示在10%的水平上顯著;**表示在5% 的水平上顯著;***表示在1%的水平上顯著。

(二)動態面板模型估計結果

為進一步檢驗支出分權和縱向財政不平衡對地方債務水平的影響,我們運用SYS-GMM估計方法。相對于傳統的面板數據方法,該方法可以很好地解決模型中存在的變量內生性問題,克服動態面板偏差,提高估計精度。

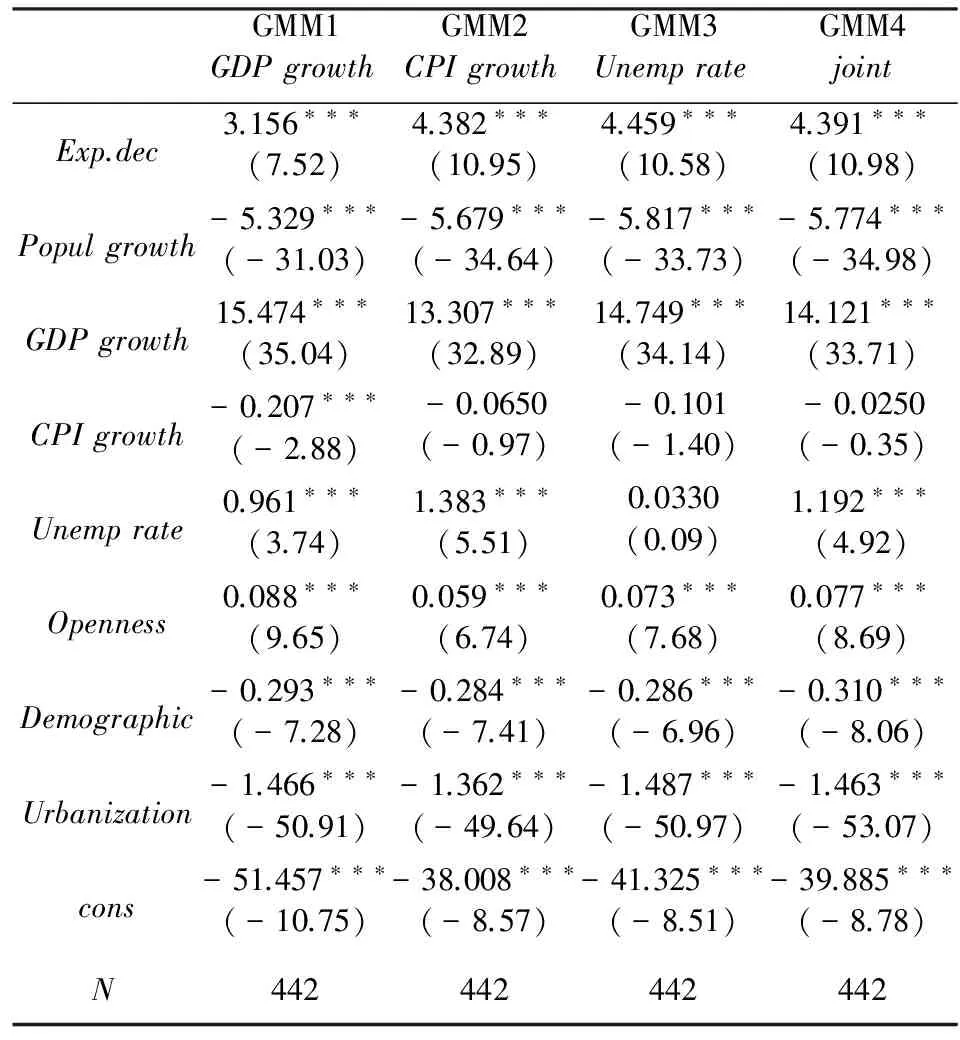

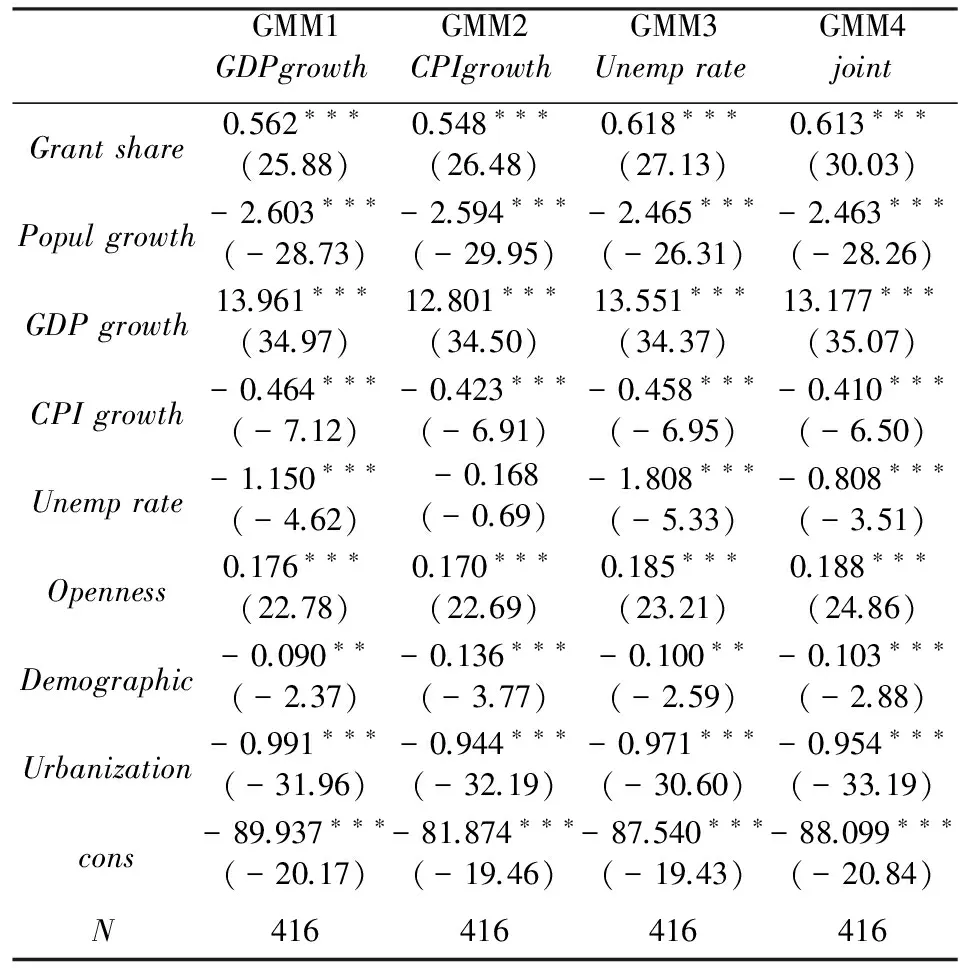

Baskaran采用此方法研究財政分權對OECD國家債務影響時,選擇失業、通貨膨脹和利率作為克服內生性的工具變量[2]。借鑒他的觀點,本文選擇失業和通貨膨脹作為工具變量。同時結合宏觀經濟學理論,選擇經濟增長作為第三個工具變量,根據邱櫟樺的觀點,地方政府債務與經濟增長在存在明顯的非線性關系,政府債務閾值為20%,短期內促進經濟增長,長期內無顯著作用[15]。在估計時,模型GMM1只將經濟增長作為工具變量,模型GMM2只將通貨膨脹作為工具變量,模型GMM3只將失業作為工具變量,模型GMM4將以上三個變量全部作為工具變量,見表6。

表6給出了支出分權對地方政府債務影響SYS-GMM估計的全部結果。總體來看,橫向模型估計之間不存在很大的偏差,模型估計結果較好。支出分權變量始終顯著為正,說明提高支出分權度會顯著影響地方債務水平,與前文理論分析一致。系數在4左右,說明影響支出分權度提高1個百分點,地方債務水平上升4個百分點,作用效果十分明顯。

再看其他控制變量:人口數量增長和人口結構變量始終顯著,說明人口因素對地方債務水平的影響不容忽視;經濟增長變量在四個GMM模型中都顯著且數值在14左右,在所有變量中其系數絕對值最大,說明經濟增長在影響地方債務水平因素中發揮至關重要的作用;城鎮化變量也始終顯著,系數為1左右,說明城鎮化水平和地方債務水平的變化趨勢基本一致;開放度變量始終顯著,雖然其在固定效應分析中始終不顯著,說明克服內生性后,地區經濟開放的確會影響地方債務水平,只是系數不足0.1,說明影響很小。通貨膨脹因素只在模型GMM1中顯著,在固定效應分析中始終不顯著;失業只在GMM3中不顯著,可能是受到工具變量的影響。

表6 支出分權對地方政府債務影響的GMM估計結果

注:括號內為T統計量;*表示在10%的水平上顯著;**表示在5% 的水平上顯著;***表示在1%的水平上顯著。

表7給出了縱向財政不平衡對地方債務水平影響GMM估計的全部結果。總體來看,除失業在GMM2中不顯著外,其他變量在四個GMM模型中均全部顯著,模型估計效果非常好。縱向財政不平衡度變量在四個模型中均顯著為正,說明中央補助收入在總收入中的比重上升時,會引起地方債務水平的顯著提高。

表7 縱向財政不平衡對地方政府債務影響的GMM估計結果

注:括號內為T統計量;*表示在10%的水平上顯著;**表示在5% 的水平上顯著;***表示在1%的水平上顯著。

從數值上來看,縱向財政不平衡的系數在0.6左右,可以初步推斷,中央補助收入比重降低一個百分點,地方債務水平會降低接近一個百分點,說明中央補助對地方財政收支平衡影響舉足輕重。但如果與支出分權、收入分權相比較,中央補助收入對地方債務的影響就微弱許多,因為支出和收入一個單位的變動,會帶來地方債務3-4個單位的變化。單純從數值上看,經濟增長始終是影響地方債務水平的重要因素。

六、結論與建議

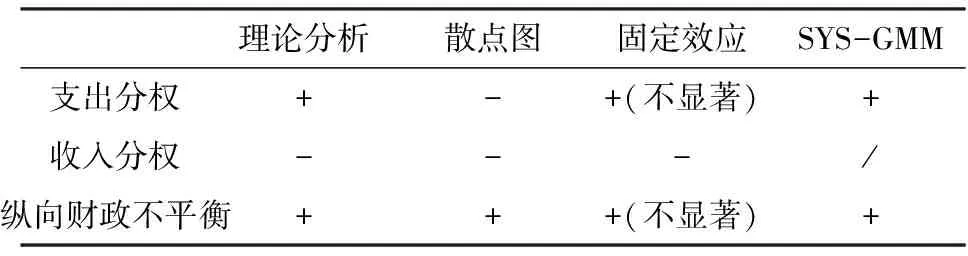

通過支出分權、收入分權和縱向財政不平衡三個指標,可以從不同角度分析財政分權對地方政府債務的影響。通過理論分析和實證檢驗,我們對研究結果做了一個初步整理,見表8。

表8 理論分析和實證檢驗結果對比

基本結論如下:

第一,財政分權從不同角度影響地方債務水平,既有促進作用也有抑制作用。

第二,支出分權和縱向財政不平衡對地方債務水平的影響是正效應,收入分權對地方債務水平的影響是負效應。

第三,從系數絕對值來看,支出分權的系數為4,收入分權系數為3,縱向財政不平衡系數0.6,說明支出分權是影響地方債務水平的關鍵因素,收入分權也產生了重要影響,相對來說,縱向財政不平衡的影響比較小。

當前中國的財政管理體制現狀是“收入緊、支出松”,對收入權控制較為嚴格,而對支出管理權相對松散。從控制地方政府債務風險的角度考慮,一種思路是降低支出分權度,降低地方政府的支出責任,另一種思路是提高收入分權度,提高地方政府的收入能力。這兩種思路都會改變縱向財政不平衡的程度。而建立新型政府間財政關系,我們認為應當“雙管齊下”,對支出分權和收入分權的改革要同步邁進,這就要:

其一,“營改增”后確保地方財力不受損失,增加中央對地方的一般性轉移支付力度。中央已經通過“五五分成”和稅收返還的形式來確保地方在“營改增”后的既有財力不變。但既然是減稅,結合政府公布的數據來看,稅收收入的減少是毋庸置疑的,而這部分減少主要來自營業稅帶來的地方政府收入。增加中央對地方的轉移支付可以降低因縱向財政不平衡帶來的地方負債壓力,而文獻共識是一般轉移支付對彌補財力差距和實現公共服務均等化的效率更高。

其二,嚴格對政府支出的管理,在財政支出的各個環節增強預算可預見性,強調績效預算和問責機制,要提高財政支出效率,避免財政資源浪費。我國財政性教育占GDP的比例已經超過4%,卻始終沒有實現對教育支出的監督和權力制衡。尤其伴隨高校擴招,一邊是財政投入不斷增加,一邊是建設負債和科研腐敗問題,歸根結底是因為財政撥款缺乏規范性和法治性。重視財政支出的績效評價,建立績效撥款制度,支出環節杜絕政府體制外負債。

其三,提高地方政府本級收入能力必須依賴于地方稅體系和有限的稅收立法權。“后土地財政”時期,允許地方政府以發行債券方式舉借債務,賦予了地方政府一定的自收自支能力。但歸根結底,提高稅收收入在地方財政收入中的比例才最合理合法。學術界有觀點認為房產稅可以代替營業稅作為未來地方主體稅種,但從公共治理風險角度,中國極高的房價收入比將不可避免地給稅款收繳造成阻礙,不利于國家治理現代化,調節分配公平才是房產稅的核心功能。地方稅不是必需要獨立稅種,只要滿足寬稅基的征收方案,可以完善資源稅、財產稅等,構建地方稅體系。也可以賦予地方政府適當的稅收立法權,補充地方特產稅、環保稅等充實地方財力。未來以共享稅為地方主要收入來源才是最優選擇。

[1] Neyapti B. Fiscal decentralization and deficits: international evidence[J]. European Journal of Political Economy,2010,26(2): 155-166.

[2] Baskaran T. On the link between fiscal decentralization and public debt in OECD countries[J]. Public Choice, 2010,145(3): 351-378.

[3] Jia J X, Guo Q W, Zhang J. Fiscal decentralization and local expenditure policy in China[J].China Economic Reviews,2014,28(2):107-122.

[4] Presbitero F A,Sacchi A,Zazzaro A. Property tax and fiscal Discipline in OECD countries[J]. Economics Letters,2014,124(4): 428-433.

[5] Brixi H P. Contingent Government Liabilities: fiscal threat to the czech republic? [J]. Post-Soviet Geography and Economics, 2000, 41(1):63-76.

[6] Ligthart E J, Oudheusden P V. In government we trust:the role of fiscal decentralization[J]. European Journal of Political Economy, 2015,37(4):116-128.

[7] 時紅秀.地方債的成因是什么?[N].中國經濟時報,2010-07-07(05).

[8] 龔強,王俊,賈珅.財政分權視角下的地方政府債務研究:一個綜述[J].經濟研究,2011(7):144-156.

[9] 李翀.財政赤字觀和美國政府債務的分析[J].經濟學動態,2011(9):104-109.

[10] 詹正華,蔡世強.財政分權和地方政府債務規模的關系研究——基于格蘭杰因果檢驗[J].財政監督,2012(14):69-73.

[11] 陳凡,王海成.財政分權框架下的地方政府債務問題研究[J].理論導刊,2013(3):83-85.

[12] 楊燦明,魯元平.地方政府債務風險的現狀、成因與防范對策研究[J].財政研究,2013(11):58-60.

[13] 楊十二,李尚蒲.地方政府債務的決定:一個制度解釋框架[J].經濟體制改革,2013(2):15-19.

[14] 楊林,侯歡.財政分權視閾下防范和化解我國地方政府債務風險的路徑選擇[J],當代經濟管理,2014(9):74-80.

[15] 邱櫟樺,伏潤民,李帆.經濟增長視角下的地方政府債務適度規模研究——基于中國西部D省的縣級面板數據分析[J].南開經濟研究,2015(1):13-31.

[16] 賈俊雪,郭慶旺.財政規則、經濟增長和政府債務規模[J].世界經濟,2011(1):73-92.

[17] 李麗虹. 財政分權視域下地方性政府債務的經驗分析[J].求索,2012(8):46-48.

[18] 馬恩濤,于洪良. 財政分權、地方債務控制與預算軟約束[J].管理評論,2014(2):25-48.

[19] 黃春元,毛捷.財政狀況與地方債務規模——基于轉移支付視角的新發現[J].財貿經濟,2015(6):18-31.

[20] 岳軍.公共服務均等化、財政分權與地方政府行為[J].財政研究,2009(5):37-39.

[21] 徐永勝,喬寶云.財政分權度的衡量:理論及中國1985-2007年的經驗分析[J].經濟研究,2012(10):4-13.

[22] 張光.測量中國的社會分權[J].經濟社會體制比較,2011(6):48-61.

責任編輯、校對:李斌泉

2016-07-05

國家社科基金項目“地方政府社會治理創新對公共服務的影響研究”(14BGL148);山東省自然基金重點項目“山東省政府性債務控制及風險預警研究”(ZR2015GZ001);山東省高等學校人文社科研究項目“山東省初次就業人群住房剛性需求的釋放機制研究”(J15WG08)。

王杰茹(1987-),女,山東省青島市人,山東財經大學財政稅務學院博士研究生,研究方向:財政理論與政策。

A

1002-2848-2016(06)-0082-11