健康城市視域下青島現代化國際城市建設研究

王欣

[摘 要]健康城市是西方國家在工業化城市化進程中應對“都市病”的一種全新理念和實踐,它克服了傳統醫療范疇的狹隘局限,以關注人的生命質量全部事務的大健康意識和全面健康策略創新都市健康發展模式,得到世界衛生組織的采納和推行,取得顯著成效。當前,健康中國戰略正積極實施,大健康概念正在形成,健康城市在理念上與健康中國建設高度契合。在城市轉型升級的關鍵時期,青島應該把健康作為城市發展主線,把健康青島作為實施健康中國戰略的具體行動,建設健康城市,助推宜居幸福現代化國際城市建設。

[關鍵詞]健康城市;健康城市建設;問題與對策

[中圖分類號]F291.1 [文獻標識碼]A [文章編號]1671-8372(2016)04-0015-06

西方國家在工業化,尤其是城市化的進程中,交通擁擠、環境污染、食品和飲水不衛生、生活緊張等城市病日益突出,都市健康問題引發高度關注,政府治理面對挑戰。20世紀80年代開始,以大健康理念為引領的國際健康城市建設從歐美國家興起,顯現了積極成效。當前,我國進入了城市化的快速發展階段,有效治理城市中出現的問題,健康城市的理念和經驗值得借鑒。2015年10月,中共十八屆五中全會提出推進健康中國建設要求,并列入了國家“十三五”發展規劃。2016年8月,習近平總書記在全國衛生與健康大會上指出:“要把人民健康放在優先發展的戰略地位……加快推進健康中國建設,努力全方位、全周期保障人民健康”,健康中國正在成為一項重要發展戰略。在理念上,健康城市與健康中國高度契合,都倡導全面健康,可以把健康城市建設作為城市區域推進健康中國建設的具體實踐。對于正在努力建設宜居幸福的現代化國際城市,提升國際化水平的青島,健康城市建設更具重要意義。

一、健康城市的緣起與內涵

(一)健康城市的緣起

1948年,世界衛生組織(WHO)成立,對“健康”重新界定,由傳統的“醫療照護”拓寬為“生活質量”,健康事務開始發生變革。從整體角度考慮城市健康問題始于20世紀70年代。1974年,加拿大率先提出超越傳統衛生政策,認為醫療體系的健康保障作用有限,應采取全面“健康促進”策略。1978年,第30屆世界健康大會成為公共健康領域的里程碑。會議指出,城市健康的關鍵是以全民健康為目標,呼吁衛生部門與工業、住宅、公共工程等部門合作。1980年,歐洲采納“全民健康”原則,倡導健康平等和保障公民的健康權。1984年,多倫多“超級衛生保健”大會提出,健康城市應有廣泛的社會參與,協力解決全域性城市問題。1986年,《渥太華憲章》“健康促進”計劃提出:創造支撐環境,強化社區行動,制定健康公共政策。1985年,WHO歐洲辦事處遵循“全民健康”原則,推進“健康城市項目”,致力于將“2000年人人享有衛生保健”和《渥太華憲章》提出的健康促進付諸實踐。1995年馬德里召開的“我們的城市,我們的未來:健康與生態城市國際會議”提出,全球健康與生態問題是可持續發展的兩個基本問題以及健康城市和生態城市是可持續發展戰略在實施層面的兩大領域。同年,WHO發布《健康城市實用指南》,為各國實踐提供指導。1998年雅典召開的“健康城市國際會議”標志著健康城市建設已成為歐洲乃至全球性的運動。

(二)健康城市的內涵與要求

1.健康城市的內涵。健康城市計劃的兩位奠基者漢考克和杜爾認為,健康城市以促進人們在實現完備的生活內容上互相支持和開發人的最大潛能為宗旨,不斷創造和改善物理、社會環境并豐富社區資源。健康城市關注過程而不僅限結果,倡導持續的改進,不強求一個規定的健康狀態。健康是一個需要竭力解決的都市問題,任何一個城市只要有組織有行動地解決其健康問題,都可以成為健康城市。WHO在1994年指出,健康城市是健康的人群、健康的環境和健康的社會有機結合的一個整體,它能不斷改善物理與社會環境,豐富社區資源,使居民互相支持,發揮最大潛能。

2.健康城市的要求。WHO在1996年提出了健康城市的10項建議標準:(1)清潔安全的環境;(2)可靠持久的食物、飲水和能源供應,有效的垃圾清除系統;(3)用富有活力和創造性的手段保證市民在營養、飲水、住房、收入、安全和工作方面達到要求;(4)有投身城市健康事業的市民團體、社會組織;(5)市民積極參與健康政策制定和有關事務;(6)提供各種娛樂、休閑活動和彼此溝通交流的場所;(7)保護文化遺產并平等尊重各種文化和生活習俗;(8)把健康作為公共政策,賦予市民選擇有利健康行為的權利;(9)使更多市民享受高質量健康服務;(10)讓人們更健康長久地生活、少患疾病。

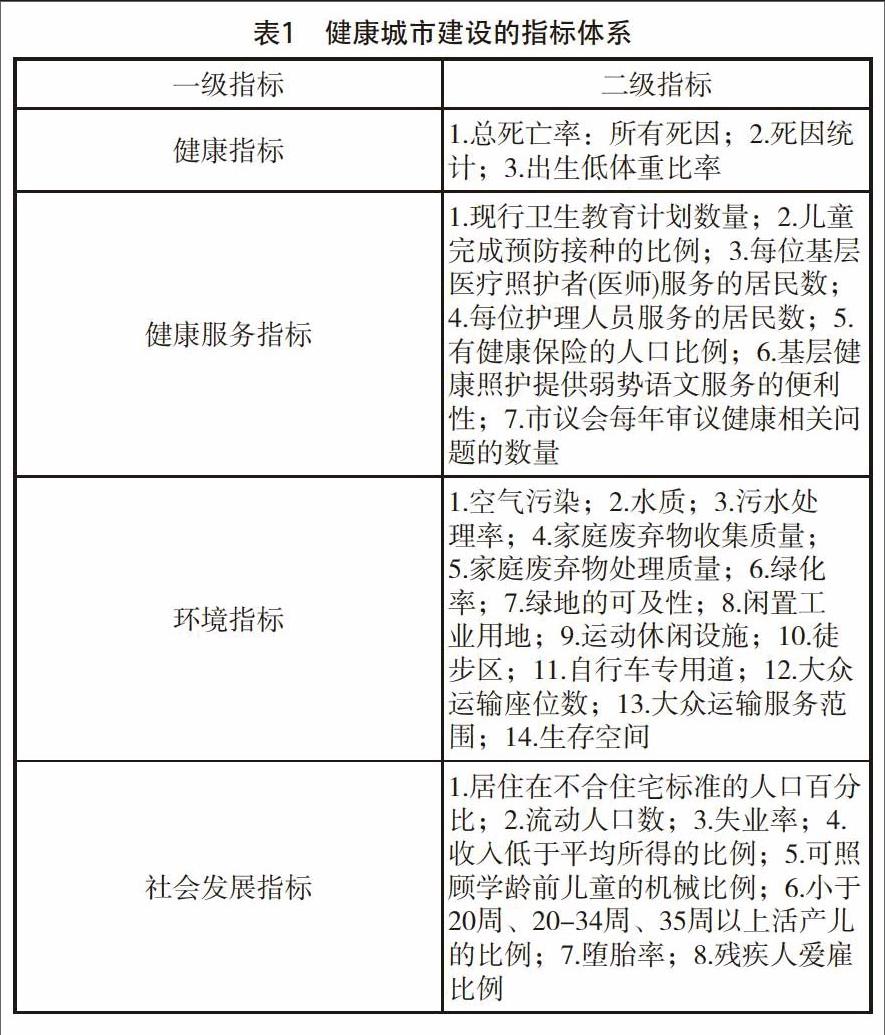

3. 健康城市的指標體系。WHO確定了32項健康城市量化指標(見表1),作為打造健康城市的參考和評估依據,包括健康總指標3項、健康服務指標7項、環境指標14項、社會發展指標8項。

二、健康城市建設的實踐

(一)健康城市建設的歐洲樣本

歐洲是較早提出健康城市概念和付諸實踐的地區,積累了豐富的實踐經驗和理論成果,其健康城市建設的集體行動意識和標準化模式特點突出,表現在六方面:一是優先考慮城市健康事務決策。住房、環境、教育、社會服務以及關聯城市健康的項目,在決策中重點關照,分析健康影響,審慎決策。二是將健康作為政府施政方針。積極回應市民的健康關切,對都市健康做出承諾,將健康促進和疾病預防作為優先政策。三是強調多部門合作。通過居民個體和群體的共同努力建設健康都市,各部門必須緊密合作協同。四是注重制度建設。將健康要素置于都市發展全程,建立決策制定、執行部門協作、社區參與和創新的運行機制,建章立制。五是突出社區參與。立足社區層面見效,健康項目融入社區居民需求,開展健康生活方式指導、健康服務和健康知識普及。六是支持探索創新。推動地方衛生政策的創新和改革,倡導新的公共衛生導向;建立創新激勵機制,嘗試新政策新方案。

WHO歐洲委員會通過《健康空間計劃》確保整體一致和標準化,成為世界上組織最嚴密、體系最完備的健康城市計劃。當前,《2009—2013健康城市五年規劃》已執行完畢,進入了健康計劃的第五階段。新的五年規劃關注以下問題:一是健康公共政策和綜合性的都市健康計劃;二是平等、可持續的社會發展;三是彰顯公平的健康發展計劃,側重解決可持續的健康、參與型民主治理以及老齡健康、健康都市規劃、健康物理環境、健康人居條件以及健康評估等問題;四是健康因子和健康公平融入所有政策中,環境、人居條件與都市設計是三項核心內容。

(二)中國上海健康城市建設探索

20世紀90年代,我國開始健康城市建設試點工作,全國愛衛辦選擇部分城市與WHO開展健康城市項目合作。2007年,杭州市、大連市、蘇州市等10個城市開始健康城市試點工作,進行了健康北京、健康上海、健康蘇州、健康大連等建設探索。相對于前期的熱潮,“十二五”時期健康城市建設全面遇冷,僅有上海等個別城市繼續探索,但國家層面一直未推出整體規劃和指標體系。對比歐美國家主要城市,我國的健康城市建設仍處于起步階段,其進展與成果的國際影響十分有限。從實踐看,上海健康城市建設起步較早,顯現了成效,積累了一定經驗。

2003年,上海市政府下發了《上海市建設健康城市三年行動計劃(2003—2005年)》,確定了8個健康項目①以及8大任務,涉及14個職能部門。此外,重點推進10項活動②以及“三講一樹”行動③。2006年,出臺了2006—2008年第二個行動計劃作為接續,確立了完善健康服務、提供健康食品、營造健康環境、倡導健康行為“醫食住行”四大優先項目。當前,第三個三年計劃已實施完畢,在十年成果基礎上,當前的健康城市目標聚焦于兩方面:一是建立完善城市健康的社會支持體系;二是提高市民的健康知識水平,使其養成健康生活方式和掌握自我健康管理基本技能。上海市的做法包括:一是政府主導,建立合作機制。建立“建設健康城市行動聯席會議”制度,市愛衛會增掛“健康促進委員會”牌子,代行聯席會議職能。二是引導社會參與,建立多元化保障機制,拓寬健康促進項目籌資渠道。三是創設實效性項目。針對不同人群不同場所的特定健康問題,創設“高血壓自我管理小組”、健康家庭、健康樓組、健康場所、“無煙世博”等特色項目,成效顯現。四是堅持以人為本,構建促進公平、可及的包容性發展格局。

(三)中國臺灣地區健康城市建設

臺灣衛生署國民健康局從2003年開始協助臺南市、高雄市及臺北縣等推動健康城市計劃,由于成效顯著,更多縣市紛紛加入。臺灣在編制城市健康檔案上工作細致,其健康城市指標以WHO的32項指標為基礎,并結合本土實際,補充了特色指標,共分為兩大類: 一是鄉鎮市區類。健康組共13項,環境組共7項,社會組共13項,總計33項(國際指標18項)。二是省直轄市、縣轄市類。健康組共15項,環境組17項,社會組共15項,合計共47項(國際26項)。由于參加縣市不斷增加,臺南市、臺北市與高雄市發起成立了臺灣健康城市聯盟,旨在凝聚相關部會、縣市政府、學者專家、民間團體、社區組織及居民,建立互助伙伴關系,整合資源,分享信息,有序推進健康城市建設。

作為首批健康城市建設的代表,臺南市的推進工作成效突出,其“健康永續綠色都市”成果獲“臺灣健康城市發展卓越獎”。臺南市的推進措施包括:一是成立市長為總召集人的工作小組;二是制定本土性指針,以“溫馨府城”為愿景,以打造“健康、生態、科技、文化新府城”為目標,以健康、環境、社會為體系組成;三是編制包括健康組、環境組、社會組和產經組四大類本土指標;四是編制總計21項健康城市示范計劃;五是以示范計劃為基礎,確定12項適合社區推動執行的議題。依靠專家學者的專業知識,協助指導一至二項主題,依托公共部門及民間力量,開展社區健康培訓。工作流程見圖1。

(四)健康城市建設的經驗啟示

1.將“全面健康”理念落實在政府治理全程。把全面健康原則和要求置于規劃和政策制定環節。各部門對其職能活動的健康影響事先評價,并承擔健康責任。

2.因地制宜做好指標設計。在對接WHO國際標準基礎上,結合地方特色,針對地方突出的健康問題,補充地方性指標,形成適用性高的指標體系。

3.發動社會力量并提高專業化水平。廣泛吸納政府體系外的各種力量,特別是各種專業化組織,提高成效。

4.扎根社區共建共享。立足社區社會單元,使健康城市建設從身邊見效,促進居民認同參與。

5.積極推行健康交通方式。積極倡導健康出行方式,發展大眾交通,在城市規劃建設和管理上,保障公交車、自行車、行人的路權,完善配套設施。

三、健康城市視域下青島現代化國際城市建設思考

(一)現實和戰略意義

2015年,青島城鎮化率逼近70%,進入高城鎮化水平階段,對城市發展質量提出了更高要求。借鑒國際“健康城市”經驗,建設健康青島,是推進“健康中國”建設的具體行動,是“堅持世界眼光、國際標準,發揮本土優勢,以世界先進城市為標桿的要求”①的體現,有助于提升城市國際化水平,助推宜居幸福現代化國際城市建設。

(二)存在的問題

1.缺乏“大健康”意識。停留于狹義的健康認識,健康事務分散于相關部門,大健康工作機制尚未形成,城市健康沒有納入城市發展的重大戰略和政策規劃中。

2.健康源頭規制缺位。以人為本落實不到位,作為實現健康宜居城市的源頭保障環節,城市規劃的規制作用不力。城市功能分區不合理,工業區、商業區、居住區混雜,一些污染企業駐留城區,存在健康安全隱患。住宅條件不健康,超高建筑和高容積率成為常態,住宅普遍光照不足。促進居民健康生活的公共性項目不足,商業地產占比過高。

3.健康公共服務與設施欠缺。市民休憩娛樂和運動健身的場地、場館和慢跑路徑稀缺;居住區缺少小型廣場公園,大型廣場公園的適用性、可及性差。相當一部分住宅區公共文化衛生服務場地設施不足。生活區缺少市場配套,日常生活不便利,難以獲得新鮮健康食品。

4.人居環境健康水平有待提升。資源能源高耗型產業仍占一定比例,與民生資源保障存在沖突。已出讓土地存在閑置和假開發現象,擠占公共健康項目空間。工業廢水和固體廢物排放量仍有增加。工業區臨近區域部分土壤污染影響農產品安全。空氣質量有所改善,但2015年PM2.5、PM10年均值以及二氧化氮、可吸入顆粒物和細顆粒物的年均濃度仍超過空氣質量二級標準。部分過城河中下游河段和支流河段水質仍較差。生活垃圾分類管理未全面推開,分類存在“前分后混”現象,填埋式處理方式存在健康隱患。冬季供暖仍以煤炭為主,影響空氣質量。城市嚴重缺水,但節水設施推廣滯后,供水壓力較大。仍有一定數量居民居住在衛生條件差的棚戶區或城中村。

5.出行方式不健康。新建道路不設非機動車道,已建的讓位于機動車,非機動交通工具難以安全使用。交通規劃不科學,路網密度低,間距大、馬路過寬,缺少行人過街通道設施,步行空間被車輛侵蝕。公共交通網絡規劃不合理,網路覆蓋不完善,換乘不方便,大運量軌道交通和快速公交發展滯后,公交的智能化水平落后。公交出行分擔率普遍低于20%,輸運主導作用不突出。城區交通擁堵時間變長,不利健康。

6.居民醫療和健康保健服務急需加強。衛生資源總量偏低、配置不均衡。各級醫院及其與社區衛生服務中心的分工對接體系以及全科醫生和分診制度有待普及。基層醫衛人員水平和服務能力需要提高。精神衛生、康復護理供需矛盾突出。傳統傳染病危害依然嚴峻,慢性非傳染病、生活方式疾病、生態環境疾病、損傷、中毒、職業病等已經成為主要健康危險因素。各類食品安全、飲用水污染和職業病危害事件時有發生。室內和公共場所控煙和二手煙防范落實不到位。針對心理健康等都市病的預防干預和治療亟待加強。養老床位和城鄉每千名老人擁有床位低于我國社會養老服務體系規劃的要求,日間照料中心不足。

(三)青島市打造健康城市的思考

1.確立和踐行“全面健康”理念。按照習近平總書記在全國衛生與健康大會上提出的“努力全方位、全周期保障人民健康”的要求,樹立大健康意識,審視城市發展的健康問題,以健康為總引領,加強健康城市理論和實踐研究,調研青島實際,開展健康城市建設的學習培訓。

2.制定健康城市發展規劃和工作方案。將健康城市融入現代化國際城市發展戰略,將健康指標納入國際城市戰略指標體系,以普及健康生活、優化健康服務、完善健康保障、建設健康環境、發展健康產業為重點,制定健康城市發展規劃和實施方案。

3.強化健康源頭管控。將健康融入所有政策,置于各項城市發展規劃,以國土資源管理和城市規劃為龍頭,強化事前管理,發揮規制效力。在居民住宅區嚴格限制建筑高度和容積率,保障居民陽光權。清理閑置土地和假開發土地。嚴格審批管理,對影響居民健康的建設內容進行控制,保障有益居民健康的公共服務設施配套。

4.大力發展健康產業。把優化產業結構放在促進居民健康的戰略高度,從源頭上減少資源能源消耗和污染生成。加大醫療產品器械、保健養生用品、健身產品以及健康管理需求供給,落實《青島市健康產業發展規劃》,促進健康產業與養老、旅游、互聯網、健身休閑和食品融合發展,打造健康療養、健康養老、健康旅游、醫養結合、健康管理、健康保險等新型健康服務新型產業。制定健康產業扶持獎勵政策,鼓勵社會力量興辦健康服務機構,開展健康服務。

5.營造健康人居環境。保障人的生命健康,實施更嚴格的環境標準。加大環境執法,確保企業達標排放。推廣新能源汽車,普及節能型建筑材料設施和太陽能、地熱能設備。大力推廣垃圾分類處理,改進輸運環節,推進新型環保處理方式。推廣海綿城市經驗,擴大中水使用領域,推廣節水設施。加強植樹綠化,保護水體、綠地、山林,退耕還濕,開展藍色海灣整治行動。

6.打造健康友善交通格局。以節能減排和人本化為導向,發展健康交通。以行人為本,開辟安全步行空間,設立非機動車道,發展公共自行車項目。優化交通信號設置,人車分行;發展軌道交通和BRT、區間公交、定制公交,構建發達的公交網絡;提升公交智能化水平,便利出行。凸顯大眾交通工具綜合優勢,使其成為市民首選出行方式。

7.完善居住區健康生活服務配套。保障公共活動空間用地,建設小型廣場和公園,開辟居民健康鍛煉專屬路徑,公共體育設施向社會開放,推進全民健身運動。維護山林水體的公共屬性,共享資源。完善教育配套,實現學生就近入學和學途安全便利。提高城市社區軟硬件水平,保障公共用房和活動空間。加強小區市場配套,推進傳統農貿市場健康升級和農超對接,建立從產地到終端的食品安全全程監管機制。

8.提高醫療綜合服務水平。引進國內知名醫療機構辦醫,加大對區屬醫院扶持力度。健全多層次醫療服務體系,推進分級診療,均衡配置醫療資源。探索醫聯體建設與康復護理體系建設結合。推進全科醫生執業方式和服務模式改革。提高社區醫院硬件水平和基礎服務能力。推行家庭醫生簽約式服務,開展居家養老醫療護理服務。發展中醫藥事業,發揮其預防保健服務優勢。開展流動人口健康教育,加強婦幼健康服務。建設公共衛生中心,推進市區兩級疾控機構標準化建設,加強傳染病防控。加快慢病監測報告信息化建設,健全綜合防治體系。關注職業健康和特定群體心理健康,建立精神衛生防治網絡。

9.加強智慧醫療保健服務。依托移動互聯網、物聯網技術和可穿戴設備,在發展智慧醫療基礎上,打通疾病預防、治療、康復、保健等不同環節,向智慧保健、智慧康復和智慧預防升級,強化健康分析,健康預測、健康指導、健康干預,構建以“互聯網+健康管理”為中心的新型全面健康服務體系和健康管理系統。借助信息化健康管理平臺,促進健康資源開放流動,實現線上線下醫療保健服務精準對接,提供個性化、高效化和多層次的健康服務。借助大數據、云計算技術手段,整合各類各級醫院、體檢中心居民體檢數據和醫療資料,建設居民健康大數據庫,建立居民數字化健康檔案,加快人口健康信息化建設。

10.建立健康保障體系。強化組織保障,建立健康城市建設推進機構,整合衛生、規劃、城市建設管理、環境保護、社會保障、民政、教育體育等多部門有關健康職能,形成高效力系統化的大部門健康工作體制。強化人才技術保障,制定培養、引進健康事業急需的專業技術人才和健康綜合管理人才;完善社區專業化社會工作者配備;開展醫療保健領域從業人員技能培訓、進修和業務交流;加強居民健康知識普及、技術輔導支持。強化資源保障,加快高水平醫院、保健中心、老人日間照料中心建設,增加治療、康復和養老床位數。強化資金保障,整合各部門與健康事業有關的財政支出,設立新型健康事業發展經費,優化資金在不同健康環節的配置。推動醫保支出向健康保障覆蓋。鼓勵社會資本進入健康產業領域。強化制度保障,制定全面健康工作各環節制度,建立健康城市建設工作責任制和監督檢查機制。

[參考文獻]

胡淑貞,蔡詩薏.WHO健康城市概念[J],健康城市學刊,2004(1):1-7.

胡淑貞,黃暖晴.“健康城市計劃”政策說帖:長版[J].健康城市學刊,2007(9):79-90.

孔憲法.臺灣健康城市之執行初探[EB/OL].[2016-04-10].http://www.hpa.gov.tw/bhpnet/Portal/File/ThemeDocFile/201110170515070286/1.臺灣健康城市之執行初探.pdf.

唐瓊,李忠陽,李光耀,徐園.上海市建設健康城市行動的實踐與發展[J].上海預防醫學,2016(1):7-14.

郭幸福,孔憲法.中國大陸上海健康城市案例介紹[J].健康城市學刊,2004(1):63-69.

青島市統計局,國家統計局青島調查隊.2015年青島市國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL].[2016-05-17].http://www.tjcn.org/tjgb/201604/32700.html.青島統計信息網.

青島市統計局.青島市統計年鑒(2011-2015)[EB/OL].[2016-05-04].http://www.statsiqd.gov.cn/statsqd/Columns/tjnjx.shtml,青島統計信息網.

中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.健康城市建設活動即將全面啟動[J].中國實用鄉村醫生,2015(18):45-46.

WHO.WHO called to return to the declaration of Alma-Ata[EB/OL]. [2016-05-15].http://www.who.int/social_determinants/tools/multimedia/alma_ata/en/

Hancock T, Duhl L.Promoting health in the urban context.WHO Healthy Cities Papers No.I.Copenhagen:WHO,1988[2016-05-15].http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0013/101650/E87743.pdf.

Trevor Hancock.A global perspective on healthy cities and communities[J].National Civic Review, 2014(Fall):29-33.

WHO.Twenty steps for developing a healthy cities project[R/OL].3rd.ed.Copenhagen: WHO,1997.[2016-06-16].http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0011/101009/E56270.pdf.

[責任編輯 祁麗華]