秀珍菇栽培技術改良

張 順,劉 彬,劉佳豪,伍亞華

(蚌埠學院生物與食品工程系,安徽蚌埠233030)

?

秀珍菇栽培技術改良

張 順,劉 彬,劉佳豪,伍亞華*

(蚌埠學院生物與食品工程系,安徽蚌埠233030)

[目的]改良秀珍菇栽培技術,提高秀珍菇生物學轉化率和品質。[方法]從菌料選擇及配方、菌棒構造2個方面,改良秀珍菇栽培技術。[結果]改良后的配方不僅保留了常規栽培中配方所體現的所有特性,而且整體提高了秀珍菇的生物學效率,較大程度地提高了秀珍菇的出菇率。[結論]該研究為秀珍菇優質高產栽培提供理論依據。

秀珍菇;栽培技術;改良

秀珍菇(Pleurotusgeesteranus)學名環柄香菇,20世紀90年代初,由我國臺灣通過改進栽培工藝而開發成商品化生產[1-2],是近幾年國內外市場新開發的一種食用菌[3],富含蛋白質、多糖、維生素和微量元素以及人體必需8種氨基酸[4-5]。近年來,國內一些高校院所主要開展了秀珍菇生物學特性的研究和新品種選育工作,但僅局限于小規模的試驗中,其相關技術要求尚未明確。因此,在栽培過程中,容易出現菌袋霉爛、不出菇、出菇不齊以及萎縮死菇的異常現象,嚴重影響產量與質量,降低菇農收入[6]。筆者結合安徽蚌埠當地的特點,改良秀珍菇的栽培技術,以期提高秀珍菇的生物轉化率和品質。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 母種的選擇。供試菌株為袖珍菇夏豐1號,來自于安徽科技學院食用菌生產基地。

1.1.2 原輔材料的選擇及預處理。根據安徽蚌埠地區的實際情況,結合菌棒透氣效果及營養配比等因素,選取棉籽殼、玉米芯作為菌棒主料,麥麩、豆餅粉作為輔料。

棉籽殼和玉米芯在生產前2 d用1%石灰水淋透,每隔1 d翻堆1次,進行軟化分解處理。使用前,保證其原料pH在7~8。

1.1.3 儀器設備。高壓滅菌鍋、培養箱、超凈工作臺、電子天平等。

1.2 試驗設計

1.2.1 配方改良。①配方1(P1):棉籽殼30.00 kg,玉米芯70.00 kg,豆餅粉10.00 kg,石灰粉1.76 kg,石膏粉2.00 kg,過磷酸鈣2.00 kg,尿素0.30 kg,料水比1.00∶1.48;②配方2(P2):棉籽殼50.00 kg,玉米芯50.00 kg,豆餅粉5.00 kg,石灰粉1.00 kg,石膏粉2.00 kg,過磷酸鈣2.00 kg,尿素0.30 kg,料水比1.00∶1.45;③配方3(P3):棉籽殼70.00 kg,玉米芯30.00 kg,豆餅粉5.00 kg,石灰粉1.00 kg,石膏粉2.00 kg,過磷酸鈣2.00 kg,尿素0.30 kg,料水比為1.00∶1.36;④配方4(P4):棉籽殼80.00 kg,玉米芯20.00 kg,麥麩12.00 kg,石灰粉1.76 kg,石膏粉2.00 kg,過磷酸鈣2.00 kg,尿素0.30 kg,料水比為1.00∶1.33;⑤配方5(P5):棉籽殼100.00 kg,豆餅粉5.00 kg,石灰粉1.00 kg,石膏粉3.00 kg,過磷酸鈣3.00 kg,料水比為1.00∶1.30。

1.2.2 菌棒構造改良。①方法1:在拌料過程中加入適量的無菌沙子,通過沙子增加菌棒的透氣性(標記S),濕料與無菌沙子的比例分別為1.0∶0.1(S1)、1.0∶0.2(S2)、1.0∶0.3(S3)、1.0∶0.4(S4)、1.0∶0.5(S5);②方法2:在菌絲長滿菌袋后,將菌棒中部制作一個深度適宜的透氣孔(標記 Z)。透氣孔直徑Ф分別為0.5(Z1)、1.0(Z2)、1.5(Z3)、2.0(Z4)cm。

2 結果與分析

2.1 配方改良

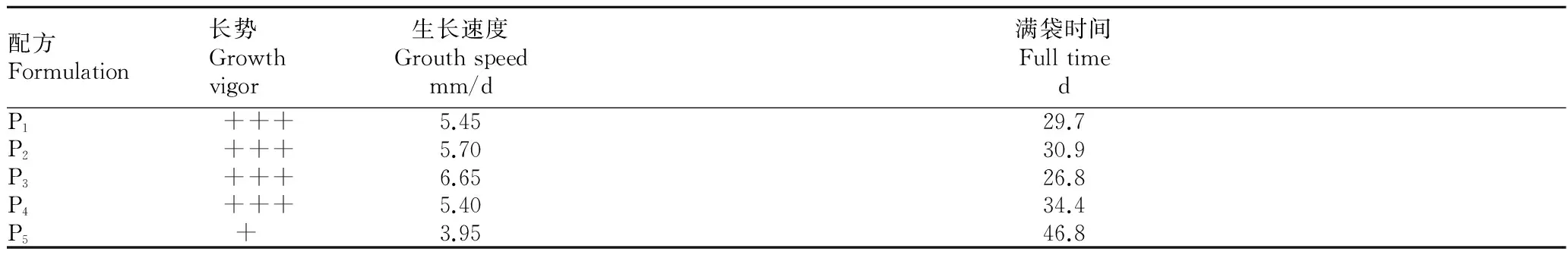

2.1.1 各個配方組中秀珍菇在發菌階段菌絲生長情況。由表1可知,P1~P4前4種配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢較好,而P5配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢較弱。配方 P3秀珍菇在發菌階段菌絲生長速度最快,可達6.65 mm/d,配方P2秀珍菇菌絲生長速度次之,P1和P4的生長速度相差不大,為5.40 mm/d左右,而P5配方菌絲生長速度最慢,僅為3.95 mm/d。配方P3秀珍菇在發菌階段菌絲長滿袋的時間最短,為26.8 d;配方P1與P2菌絲長滿袋時間相差不大,都在30 d左右;P5配方滿袋時間最長,可達46.8 d。

由此可知,以上5種配方中,P3配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢良好,生長速度最快,菌絲滿袋時間最短,因此,其菌絲生長優勢較為明顯。

表1 菌絲在不同配方下的生長情況

注:+++為濃密,++為一般,+為稀疏。

Note:+++ stands for thick hyphae, ++ stands for general hyphae, + stands for sparse hyphae.

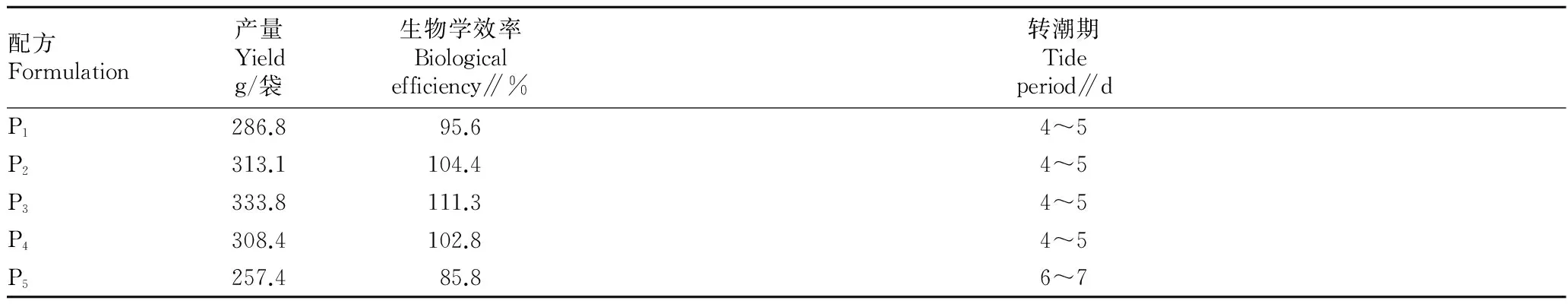

2.1.2 各個配方組的出菇情況。由表2可知,配方P3秀珍菇產量最高,為333.8 g/袋;其次為配方P2,為313.1 g/袋;配方P4產量與P2相差不大,配方P5產量最低,為257.4 g/袋。

表2 不同配方組的產量和生物學效率

在出菇溫度20~25 ℃、空氣相對濕度70%~80%條件下,不同配方組秀珍菇產量和生物學效率見表2。表2表明,配方P3的生物學效率最高,為111.3%,配方P2和P4的生物學效率相差不大,配方P5的生物學效率最低,僅為85.8%。

2.2 菌棒構造改良

2.2.1 發菌階段菌絲在菌棒構造改良S組中的生長情況。由表3可知,與對照組相比,S1、S2這2種改良后的配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢較好,S3配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢一般,而S4、S5配方秀珍菇在發菌階段菌絲長勢最弱。S1配方秀珍菇生長速度最快(為5.35 mm/d),S5配方秀珍姑生長速度最慢(為2.65 mm/d)。S1配方秀珍菇發菌階段菌絲長滿袋時間最短(為34.1 d),與對照組S′相差不大;S2配方滿袋時間為36.8 d,S5配方滿袋時間最長,可達45.0 d。

表3 菌棒構造改良后不同配方組菌絲生長情況

Table 3 Growth of hypha of different formulations after improving the fungus rod structure

配方Formulation長勢Growthvigor生長速度Grouthspeedmm/d滿袋時間FulltimedS1+++5.3534.1S2+++4.5036.8S3++3.9038.1S4+3.3039.8S5+2.6545.0S'(對照組)S'(Controlgroup)+++5.5534.0

注:+++為濃密,++為一般,+為稀疏。

Note:+++ stands for thick hyphae, ++ stands for general hyphae, + stand for sparse hyphae.

由此可知,以上5種改良組中,S′和S1的菌絲生長優勢較明顯,表明就發菌階段而言,菌棒構造改良后未起到很好的效果。

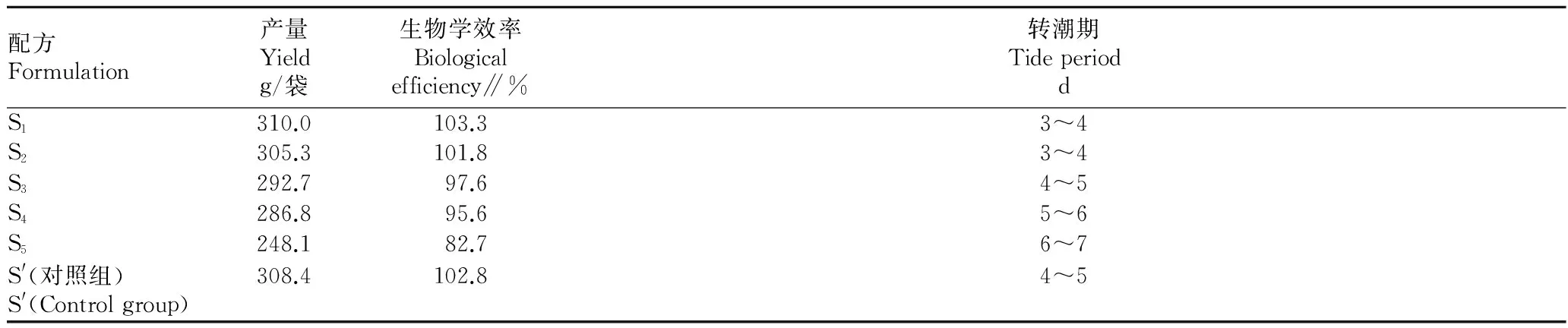

2.2.2 菌棒構造改良S組秀珍菇的出菇情況。由表4可知,與對照組相比,菌棒構造改良后秀珍菇產量僅S1組產量有小幅提高,為310.0 g/袋;其他組產量未提高,反而有所下降。在出菇溫度20~25 ℃、空氣相對濕度70%~80%條件下,菌棒構造改良后秀珍菇產量和生物學效率見表4。由表4可知,與對照組相比,S1配方的生物學效率有所提高,為103.3%,其他配方組均有所降低。這表明改良后的S1組生物學效率有所提高,但效果不大。

表4 不同S組的產量和生物學效率

2.2.3 菌棒構造改良Z組秀珍菇的出菇情況。由表5可知,與對照組相比,不同Z組秀珍菇產量均有明顯提高,其中Z3組產量提高最大,為313.2 g/袋;Z4組產量提高最少,為264.9 g/袋,明顯優于對照組Z′的257.4 g/袋。

在出菇溫度20~25 ℃、空氣相對濕度70%~80%的條件下,不同Z組秀珍菇的產量和生物學效率見表5。由表5可知,菌棒構造改良Z組效果比較明顯,均比對照組Z′的生物學效率高。其中,Z3組生物學效率最高,達104.4%,轉潮期也明顯縮短,因此,改造后的菌棒能較大程度地提高秀珍菇的出菇率、產量和生物學效率。

表5 不同Z組的產量和生物學效率

3 結論

配方改良試驗結果表明,配方P3較適合實際生產運用,在該配方下不僅保留了常規栽培配方所體現的所有特性,而且整體上提高了秀珍菇的生物學效率;無菌沙子試驗組結果表明,改良后并未明顯提高秀珍菇的生物學效率,不符合實際生產的需求;中空培養改良試驗組結果表明,改造后的菌棒較大程度地提高秀珍菇的出菇率,而且生物學效率明顯提高,最符合實際生產運用。

[1] 郭力剛,馮志勇,譚琦,等.秀珍菇菌株遺傳差異研究初報[J].食用菌學報,2000,7(4):4-7.

[2] 翁伯琦,江枝和,林勇,等.不同培養料對秀珍菇子實體蛋白質營養評價的影響[J].食用菌學報,2002,9(2):10-13.

[3] 張孔金,黎志銀,謝寶貴,等.不同農藥對秀珍菇生長及產品安全性影響的研究[J].食藥用菌,2012,20(5):292-294.

[4] 李依韋,郭海林.秀珍菇高產品種選育[J].內蒙古民族大學學報(自然科學版),2009,24(5):514-518.

[5] 王廣維,魯德迅,張泉亮,等.袖珍菇脫毒·組織培養·孢子分離菌株性能對比[J].安徽農業科學,2013,41(25):10265-10268,10350.

[6] 黃良水,徐立勝,江美芳.秀珍菇出菇過程中異常問題分析及處理[J].食用菌,2009,31(4):39-40.

Cultivation Technology Improvement ofPleurotusgeesteranus

ZHANG Shun, LIU Bin, LIU Jia-hao, WU Ya-hua*

(Department of Biotechnology and Food Engineer, Bengbu College, Bengbu, Anhui 233030)

[Objective] To improve cultivation technology ofPleurotusgeesteranus,increase the biological efficiency and the quality ofPleurotusgeesteranus. [Method] From material selection, formulation and the structure of bacteria stick, the cultivation technology ofPleurotusgeesteranuswas improved. [Result] The modified formula not only retained all the characteristics embodied in the formulation of conventional cultivation, but also improved biological efficiency and producing mushroom rate ofPleurotusgeesteranus. [Conclusion] The study provides theoretical basis for good quality and high yield cultivation ofPleurotusgeesteranus.

Pleurotusgeesteranus; Cultivation technology; Improvement

2013年省級大學生創新創業項目(201311305077)。

張順(1991- ),男,安徽蚌埠人,本科生,專業:食品科學與工程。*通訊作者,副教授,碩士,從事食品生物技術研究。

2016-10-10

S 646

A

0517-6611(2016)36-0063-02