有情懷的老人樣

薛東

老人樣是什么樣

福建省東山縣94歲的林建德,用他29年時間堅持不懈的普法善舉,完美地詮釋了一種與眾不同的老人樣:有情懷的老人樣。

1985年,退休后的林建德與當地老中醫一起開辦了一家老人診所,義務為老年人看病。在與老年人的接觸中,林建德很快發現,前來就診的老人們“心病”多于“身病”。子女不孝、遭到棄養、遺產糾紛是他們最大的“病根”,而最直接的“病灶”來源于法律知識的缺乏。林建德認為,醫治老年人心病的治本良方就是普及法律知識。為此,1985年林建德自費報名參加上海《民主與法制》雜志社的法律函授學校,63歲的他成為當時學校里最高齡的函授生。兩年后,林建德擔任當地公園街老人協會會長,從此開始了29年的普法歷程。

1995年,林建德自費創辦老年法制學校,常年開設由他主講的法律法規專題課,同時定期舉辦學法用法特色班,從公、檢、法、司等部門聘請專業法律人士來校授課。29年來,林建德先后培養了2000多位法律明白人,并為老年人提供大量的免費法律援助。林建德說,法律就像燈塔,能照亮航程,指明方向,找到歸宿;如果大家都遵法守法,社會就更加進步,鄰里就更加和諧。2016年8月,林建德獲得“全國法治宣傳教育模范個人”稱號。

這就是林建德用他的言行呈現給我們的一種有情懷的老人樣。

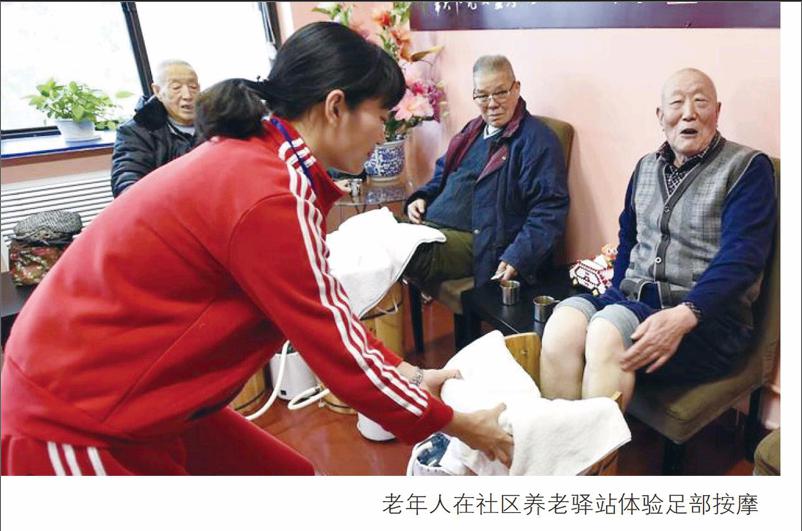

也許有人覺得對老年人講情懷,要求有點高了。老年人不就是跳跳廣場舞、打打太極拳、帶帶孫子、談談保健,或者聚聚聊聊、走走看看。其實不然。因為我們真切地看到,在許多發達地區,老年人做善事、做公益的情懷與擔當已經越來越普遍,越來越常態化了。在這些地方,老年人講情懷、講擔當、講責任,不僅成為一種時尚,也逐漸內化為自覺行動。正如林建德所說:“居家養老不是在家待著,而是走出家門,盡己所能,回報社會。”

有情懷的老人是什么樣子

有情懷的老人,熱愛生活,寫好人生。在這些老年人看來,自己雖然退休離開了原來的職場,但生活的意義與對生活的熱愛并沒有因此改變或減少。他們以前做事難免有著謀生的無奈,如今完全可以更加關注興趣與意義。梁實秋曾經說過,老年的情趣在于互相扶持地走下山崗,自得其樂。老年人已經將一切恩怨炎涼看得明白,但是,這不該妨礙他們感慨之余行動起來,繼續享受做事情的快樂。生活是豐富多彩的。有情懷的老人也許自己衣食無憂,但他們清醒地看到仍有不少人的生活并不如意。所以,他們總是善于用發現美的眼光與心態去捕捉、挖掘、呵護生活中點點滴滴的真善美,他們總是盡自己所能扶貧濟困,去幫助那些生活困難的人,他們總是用自己的愛與熱情去感染、引導那些遭受挫折困擾的人增強信心與勇氣。

有情懷的老人,感恩社會,繼續夢想。這些老年人認為,社會給了他們很多機會與夢想,也給了他們很多利益與待遇,他們不可能不知恩圖報、服務社會、繼續夢想。就像林建德那樣,他們以自己獨特的視角觀察社會發展的進程與趨勢,敏銳發現其中的短板與癥結,提出自己獨有的推動社會進步的方案與解決具體問題的辦法,并身體力行親歷親為地去做。

他們有的常年助學,致力于為邊遠鄉村兒童送去未來的希望與高品質的閱讀;有的長期助困,把愛和溫暖送到最需要幫助的地方與人群那里;有的擔當百姓與政府的溝通使者,把百姓的訴求與政府的意愿及能力結合起來,共同維護與保持社會的良好秩序。

有情懷的老人,追求本真,完善自我。不同的年代,老人樣的內涵與表現并不一樣。老年人過去更多想的是維護權利、行使權力,如今考慮的則是履行職責、有所作為。有的老年人把自己服務社會、傳遞愛心的勞苦奔波,當作新型養老的最佳模式。老年人并不缺經歷與智慧,也不缺時間與耐性,需要的是激情、責任與行動,需要的是自省、批判與堅守,這是新世紀有情懷老人的生活軌跡與向往目標,也是他們自我完善、自我發展的基本特點。

(責編:劉美楨)