長興為“活化石”撐起“保護傘”

◇本刊記者//陳錦

長興為“活化石”撐起“保護傘”

◇本刊記者//陳錦

初冬,長興揚子鱷省級自然保護區內,水邊蘆葦已枯黃,觀賞揚子鱷的游客漸少,身著黑色上衣、鞋上沾了些泥土的任大斌像往常一樣,穿梭在保護區的小路上,觀察著洞穴以及少數在岸邊的揚子鱷。

任大斌是長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處國家疫源疫病監測站站長,從事揚子鱷保護工作已有10余年了,雖然熟悉保護區內揚子鱷的數量和生活習性,但每天依然牽掛揚子鱷。“冬天氣溫低了,多數揚子鱷進入冬眠了,但氣溫太低,可能影響到揚子鱷的成活率。因此,我每天都要到保護區內走一圈,看看它們是否異樣。”任大斌如是說。

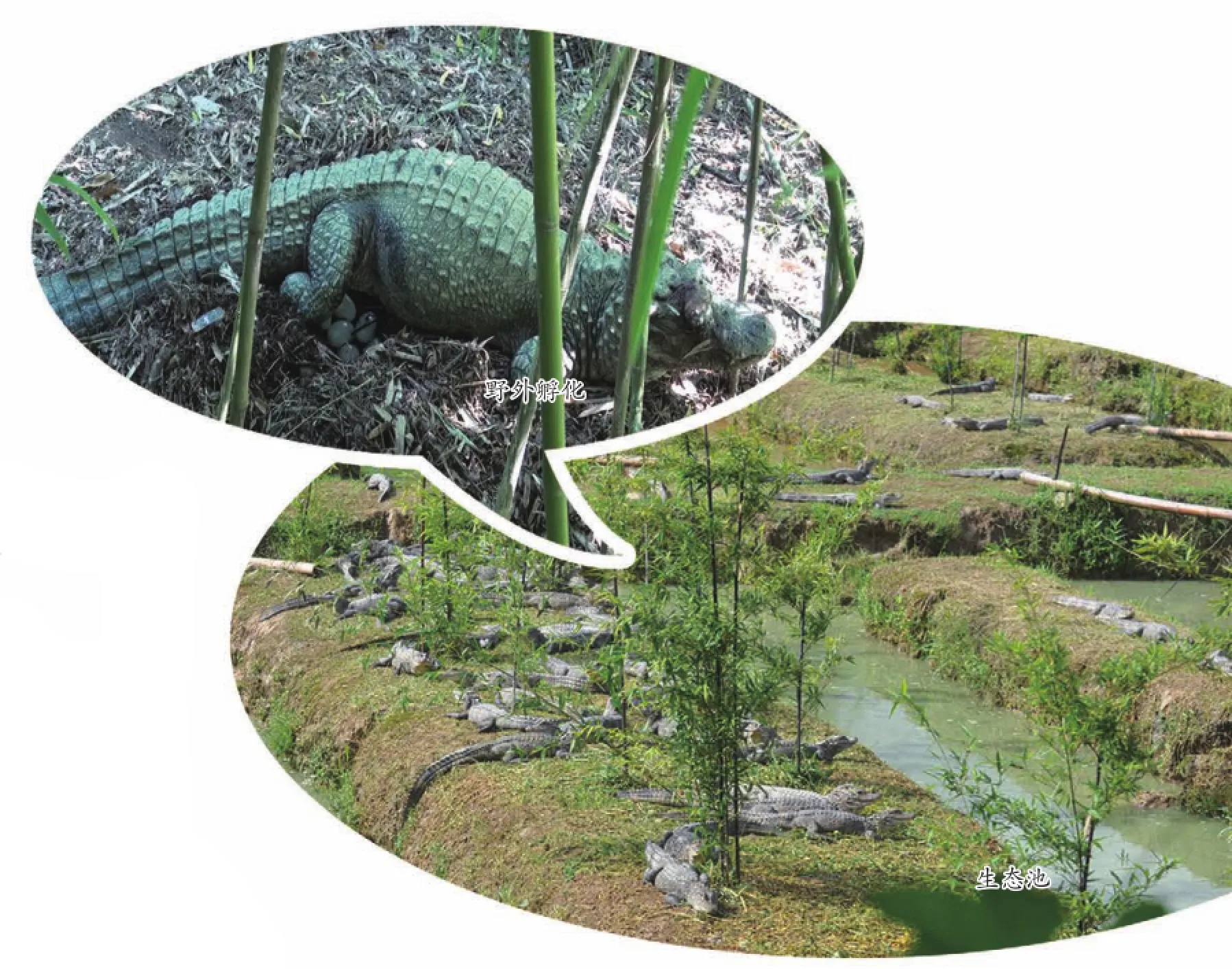

揚子鱷是我國特有的國家一級重點保護的珍稀瀕危野生動物,被稱為“活化石”,其種群備受社會關注。令人欣慰的是,在長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處的精心護理下,保護區內目前已擁有5000多條揚子鱷。這么多“國寶”聚在一起,會不會相互打斗,傷及幼鱷?揚子鱷的“生活起居”是怎么受到特殊照顧的?揚子鱷野外放歸進展如何?

步行巡護要走2個多小時

相比泰國鱷,揚子鱷的體型小很多。據長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處工作人員介紹,揚子鱷曾廣泛分布于我國長江和淮河的沿岸地區,但由于棲息地破壞等因素,上世紀70年代末,揚子鱷野生種群數量急劇減少,僅有100余條,揚子鱷種群的生存狀況令人擔憂。

所幸的是,位于揚子鱷核心區之一的長興縣尹家邊村村委會未雨綢繆,謀劃保護揚子鱷的具體辦法。1978年夏季,揚子鱷的保護迎來了春天,尹家邊村村委會醞釀“浙江省揚子鱷保護種群和自然保護區”工程計劃。隨后,尹家邊村村委會以一個名叫“上八畝”的魚塘為基礎,修建籬笆墻,保護揚子鱷。1979年4月8日,當地建立了民辦性質的“長興尹家邊揚子鱷保護區”,保護僅有的11條成年揚子鱷。同時,揚子鱷也引起了我省、市等各級行政主管部門的關注,一條由政府主導、相關科研機構參與的拯救揚子鱷之路由此開啟。

長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處主任方黎明說,歷經30多年的發展,在長興縣政府、省林業廳和國家林業局的支持下,揚子鱷種群的繁育保護工作取得突破性進展,由原有的11條揚子鱷發展到如今的5000多條,保護區的面積也進一步擴大,由原有的100多畝增加到500多畝。

保護區的面積大了,對于揚子鱷的野外馴化,是利好消息,但對于巡護人員來說,工作量也大了。任大斌說,每天走完保護區,需要2個多小時,“但為了保護揚子鱷,累點也值得”。

單獨“生活區”提高存活率

揚子鱷多了,難免會有“打斗”的現象,有的是成年體,有的是幼體,如何減少它們之間互相傷害?長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處想到了一個有效隔離的方法:給它們建造單獨的“生活區”。依靠國家I期工程項目(注:2002年6月,國家林業局批準了浙江揚子鱷保護的I期工程項目——浙江省揚子鱷種源自然繁育擴大項目),長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處拿出資金,興建了揚子鱷繁殖池、成年池、亞成體池、幼鱷池、餌料培育池和公眾科普展示池等功能單元設施。

“這樣一來,即使有打斗或偶然遇到食物不充足的情況,也不用擔心成年揚子鱷吃幼鱷,因為成體池和幼鱷池等功能單元的獨立修建,各自有了自己的休息場所,從根本上杜絕了種群的食幼問題。”任大斌說。

每年的11月至次年3月是揚子鱷的冬眠期。幼鱷越冬池的興建,一解決了幼鱷的過冬問題。據長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處介紹,自1984年第一次繁殖以來,長興揚子鱷保護區最低月平均氣溫低于0℃的年度超過40%。冬日的嚴寒致使不到半歲齡的冬眠幼鱷只有30.27%的成活率。因此,幼鱷越冬池的建成,提高了幼鱷的成活率。同時,為了保護幼鱷,長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處在幼鱷池上覆蓋了一張防護網,防止被猛禽吞食。“因為幼鱷比較小,只有10厘米長,容易被一些猛禽當作食物。”任大斌說。

現在,正值揚子鱷打洞冬眠的時節。在長興縣尹家邊揚子鱷保護區內的一片水系中,分布著大大小小的敞口洞穴。任大斌說,這些洞穴是由揚子鱷精心“打造”的窩,有的洞穴有20多米深,有的只有2米深,洞口則是揚子鱷呼吸氧氣、感知溫度的窗口。而洞口的外圍一層土,抗風險能力弱,一旦遇到極端的大雪或是冰凍天氣,容易致使洞口塌陷,洞內的揚子鱷可能會因缺氧而受傷。

為了保護這些揚子鱷能安全過冬,長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處工作人員會穿著水褲等防護裝備,小心翼翼地進入水中,檢查和修復洞口,一旦發現有隱患的洞口,則用泥巴和磚塊,加以固定。

投放甲魚提高野外捕食能力

保護揚子鱷種群,提高其野外生存能力,也是長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處經常思考的重要議題。為此,長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處在充分調研的基礎上,提出了許多建設性意見,其中一個辦法,便是從揚子鱷的食物入手,仿照野生揚子鱷的捕食方式,他們向濕地水系中投放適量的活甲魚,訓練揚子鱷捕獲活甲魚的能力。觀察的結果,讓保護區工作人員欣喜萬分。“我們第一次投放甲魚時,短短幾分鐘,一只活甲魚就被水中的揚子鱷捕獲了,這說明揚子鱷具備野外生存的能力。”曾目睹揚子鱷吃甲魚的任大斌回憶道。這為今后實施揚子鱷的野外放歸計劃,奠定了基礎。2006年10月,國家林業局批準了浙江省保護揚子鱷的“國家II期工程”(浙江省揚子鱷放歸自然建設項目)。實施“國家II期工程”,旨在不影響現有揚子鱷種群的條件下,挑選具有優良品質的揚子鱷,作為野外放歸的奠基種群。長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處隨后與浙江大學等科研院校合作,實施揚子鱷放歸計劃。2012年4月15日,長興縣首次將120條揚子鱷放歸野外,促進揚子鱷野外自然繁育。這些揚子鱷被放歸在400畝的自然保護區內,它們將自行覓食、筑巢、繁殖,不受人為干擾。據統計,自2012年放歸以來,野放數量共計580條。可喜的是,根據長興縣尹家邊揚子鱷保護區管理處的監測,此前野放的揚子鱷已基本適應環境,成功“生兒育女”,實現了自然捕食、自然選擇配偶、自然產卵、自然孵化繁育和自然冬眠的野生生活方式。

任大斌說,待時機成熟,他們管理處還會考慮投放適量的揚子鱷到長江中,真正實現自然繁育!