國家能源安全競爭力評價

摘要:能源安全不單是保證能源的供應和使用,也關注能源與經濟社會環境的密切關聯。文章認為能源安全的內核落在能源的短期和長期供應能力,外延則是與經濟、社會、環境的相互作用。構建一整套指標體系反映能源安全的內核和外延,利用IMD相關數據集構建國家能源安全競爭力指數,結果表明中國位列60個被評價國家第49位,能源安全競爭力不足,與挪威、美國等西方發達國家差距較大,尤其是在經濟環境可持續發展方面。

關鍵詞:能源安全;競爭力;IMD

一、 引言和文獻綜述

1973年,阿拉伯石油禁運引起全球石油價格飛漲,經濟大動蕩。以此事件為觸發點,以“區域和帝國”為基礎的能源安全觀稱為主流,能源供給安全(Security of Energy Supply)成為世界各國維護經濟穩定、保障人民生活水平的重大戰略問題。隨著全球一體化和市場經濟的繁榮,許多學者持有以“市場與制度”為基礎的能源安全,樂觀地認為能源安全已經不再是一個問題,因為一個國家可以通過全球市場和自由貿易獲取滿足自身需求的各種類型能源。但是,從歷史的角度來看,能源安全問題絕對不能過于樂觀,需要高度重視。

對于能源安全的基本定義,學術界和政府有著不同的聲音。國際能源署(簡稱為IEA)認為能源安全是在可承受價格水平下可獲得的能源供給對需求的滿足程度。亞太能源研究中心指出能源安全是指一個經濟體以不對經濟體的經濟表現產生負面影響的能源價格水平獲取可持續和及時的能源供應的能力。本研究認為考慮能源安全問題,不能脫離復雜的經濟社會系統。能源安全有著自己的內核和外延,其內核是在可接受的價格范圍內保證能源短期和長期供給,外延在于可承受的價格下有著充足的能源供人民生活使用,維持經濟社會的可持續發展。能源安全需要在短期內保證能源供給可靠而且及時,價格保持穩定合理,在長期需要保證能源的充足,能源方面的基礎設施完備,保證環境友好性。

確定能源安全的基本內涵之后,需要對一國或地區的能源安全水平進行評價。能源安全的評價有著眾多不同的模型。能源安全評價模型分為四類:加權構建標準化指數(即多指標綜合評價法)、衡量(期望)福利損失、構造多樣化指數間接刻畫風險及測算中斷概率。采用指標加權構建標準化指數評價能源安全的研究比較有代表性有兩個:一是國土資源部咨詢研究中心將響能源安全因素分為國內生產供應能力、國內資源保障能力、國家調控和應急保障能力、國際市場獲取能力和環境安全控制能力五大類,然后采用專家打分法確定指標合成權重,加權得到能源安全的評價指數;二是Badea等人提出的,使用集體決策理論構建反映決策者風險厭惡程度的分線性權重,選取反映歐盟國家長期能源供給安全的主要指標合成指數。其次,中斷概率是通過計算能源供應的風險側面反映能源安全,其最直觀的方法就是概率分析。該方法使用供應/需求、環境等方面的多個指標來描述不同風險的狀態和相應概率。利用條件概率模型測算能源供應中斷的概率。另外,構造多樣化指數間接刻畫風險的方法認為能源品種、供應來源和方式的多樣性是保障能源安全的重要手段。構建的多樣化指數應該體現能源種類多樣、種類平衡和種類間的差異等三個特征。最后,衡量(期望)福利損失是通過衡量各種風險的福利損失對能源安全進行整體評價。衡量期望福利損失適用于事前評價,不僅分析風險的主要來源,而且分析其具體的影響;衡量福利損失適用于事后評價,詳細地討論了能源系統出現問題后可能造成后果。

為全面系統的反映一國的能源安全程度,本研究選擇使用有著較好的理論基礎并且可以通過多維度指標反映能源安全的加權構建標準化指數。使用國際管理發展學院(簡稱為IMD)發布的數據,構建反映能源安全內涵和外延的指標體系,構建國家能源安全綜合競爭力指數,分析各國能源安全程度。

二、 國家能源安全評價指標體系

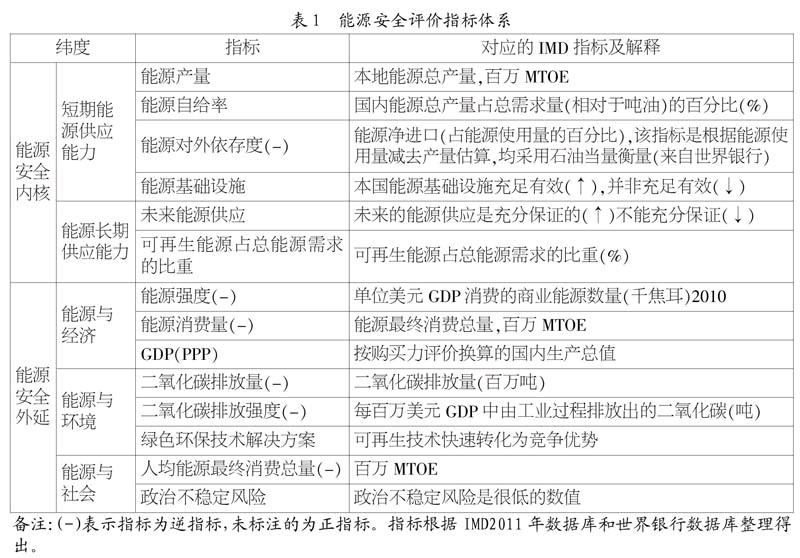

國家能源安全的作用機制分為前向和后向兩部分,能源安全的前向作用目的就是保證一個國家的能源供給和使用等方面的安全,后向作用是為了更好的維持經濟社會的發展。在國家安全評價指標體系(見表1)中,能源安全的內涵能夠落再能源的短期供應和長期供應,能源安全的外延分為三個維度來展現:能源與經濟、社會和環境的關聯。相應地,供應保證滿足需求,能源與外界的關聯反映可持續發展能力。經驗表明,影響能源供應安全的因素主要來自以下幾個方面:能源的儲備和供應多樣性;滿足經濟體需求的能力;能源的獲取便利性,基礎設施的完善;地緣政治的穩定。在具體評價時,選用的指標反映上述的三點。一個經濟體(國家)獲取能源的途徑無非是兩種,本國生產和國外進口。從短期來看,能源的本地生產(能源自給率)、能源對外依存度、能源基礎設施充分有效等是反映一個經濟體能源安全的重要指標。本國能源儲量(探明儲量)、儲采比等是反映一個經濟體長期能源獲取能力的指標,在這里使用未來能源供應能力和可再生能源占比能源總需求比重綜合反映。

能源安全的外延分為三個維度,分別是能源—經濟,能源—社會和能源—環境。能源—經濟的關聯使用反映能源消費總量、能源效率和能源成本的指標,分別是能源消費量和GDP(PPP),能源強度及工業用戶的電力成本。反映人均福利水平的人均能源消費量和政治穩定測度能源—社會的關聯。而反映能源—環境的關聯的指標有兩類,一是能源對環境壓力的指標,包括二氧化碳排放量和二氧化碳排放強;二是緩解能源對能源壓力的指標,可再生能源占能源需求比重和綠色環保技術解決方案,后者測度可再生技術快速轉化為競爭優勢的能力。

三、 國家能源安全競爭力指數

1. 指數生成。國家能源安全評價指標體系分為三層,共14個指標。通過指標的標準化處理,將指標標準化。正指標標準化公式為,逆指標的標準化公式為。標準化之后的指標通過等權重加權合成0~100的國家能源安全競爭力指數,反映一定時期內一個國家能源安全的比較競爭優勢。

2. 國家能源安全競爭力指數。根據IMD公布的60個國家的相關指標數據,構建能源安全競爭力指數。從具體得分看,排名最靠前的5個國家分別是挪威、丹麥、哥倫比亞、奧地利和卡塔爾。其中,挪威能源安全競爭力最強,不僅供應能力強勁,能源可持續發展能力也強;后四者供應能力相對較強,能源安全外延指數得分更高。國家能源安全競爭力比較弱的5個國家是阿根廷、委內瑞拉、南非、拉脫維亞、烏克蘭。得分低的主要原因在于能源供應能力極弱。其中,拉脫維亞有4個指標的數值缺失,得分偏低。雖然委內瑞拉為能源凈出口國,但其能源效率低,消耗量大,綜合供應能力并不強。

中國位列第49位,排在印度之后,美國位列第24位。中國國內能源總產量高,能夠滿足經濟快速發展的需求,能源供應能力不錯。但是由于能源效率低,能源強度較高,煤炭為主的能源結構導致環境污染問題嚴重,經濟的可持續性很差。印度的能源安全競爭力水平與中國相同,但是能源的供應能力與中國差距明顯,其主要的優勢在于能源與經濟社會環境的協調一致。中國與美國能源安全競爭力方面存在較大差距,在基本供應能力差距不大的情況下,中國能源安全的主要弊端在于經濟發展拉動的能源需求大,供應中斷的風險較大,而且能源消耗對環境造成了巨大損害,可持續性差。美國在能源效率、新技術等方面有著巨大的競爭優勢。

為檢驗國家能源安全競爭力指數構建的合理性,使用SPSS16進行因子分析。首先,經因子分析可知,“本地能源總產量”和“能源消費總量”、GDP(PPP)、“二氧化碳排放量”等三個指標之間存在較強的相關性;“國內能源總產量占總需求量百分比”與“能源凈進口”存在完全線性關系,這與“能源凈進口”指標的生成機制有關;“本國能源基礎設施充足有效”與“未來能源供應充分有保證”、“綠色環保技術解決方案”“人均能源消費總量”之間有明顯線性關系;“能源強度”與“二氧化碳排放強度”線性關系顯著;“能源消費總量”還與GDP(PPP)和“二氧化碳排放量”存在明顯的線性關系,其他指標之間的相關性略弱。其次,經KMO-Bartlett檢驗,得到的Kaiser-Meyer-Olkin統計量值為0.574,Bartlett球形度檢驗卡方值為1 860.672,14個指標之間的相關性通過檢驗,可以進行因子分析。

經過因子分析,使用主成分法提取了4個公因子,總方差提取82.29%。第一公因子提取了“本地能源總產量”、“能源最終消費量”、“GDP(PPP)”、“二氧化碳排放量”等四個指標的信息,反映的是經濟體總量和能源消費量;第二公因子提取“本國能源基礎設施充分有效”、“未來能源供應充分有保證”“人均能源消費總量”和“綠色環保技術解決方案”“政治不穩定風險”等指標信息,反映社會整體穩定、能源長期供應能力。第三公因子提取“國內能源總產量占總需求量百分比”“能源凈進口”(負值)等指標信息,反映短期能源自給率、能源對外依存度。第四公因子提取“二氧化碳排放強度”“能源強度”,該公因子是與能源安全綜合競爭力之間是呈現負向關系的,提取的兩個指標都是逆向指標,反映能源效率和環境可持續性。“人均能源消費總量”是沒有一個因子提取其信息的,信息損失較為嚴重。

從因子分析的結果看,能源安全競爭力各個維度的指標之間的存在統計意義上的關聯性。提取的四個公因子整體上反映的還是能源安全的內核部分,能源的短期和長期供應、能源的需求和環境的持續性。能源安全競爭力指數反映了一個國家當前和未來一段時間的能源安全程度,保證經濟平穩運行,維護社會環境穩定安全的能力,能夠有效地解釋不同國家的發展狀況和能源安全程度。

四、 結論和討論

本研究從能源安全的基本內涵,具體的作用機制和不同類型能源安全評價模型入手梳理了能源安全評價的相關研究,在能源安全可操作定義的基礎上對能源安全的內核和外延進行了經濟學分析,使用一整套指標體系描述能源安全,通過多指標綜合評價法構建國家能源安全競爭力指數,描述了一個國家或地區的能源安全競爭力,并進行世界各國能源安比較優勢的對比,因子分析的結果表明設定的能源安全指標體系提取的公因子信息與設定的指標體系維度大體吻合,指標能夠很好的反映能源安全的各個維度,指標體系設定合理。研究結果表明中國的能源安全競爭力在60個研究國家中的49位,不管是能源的供應能力還是能源滿足經濟發展需求的能力都有待進一步提高。另外,能源消費對環境造成的負面影響巨大,節能減排需長期堅持。

參考文獻:

[1] IEA.Towards a Sustainable Energy Future[J].OECD publishing,2001.

[2] INTHARAK N, JULAY J H, NAKANISHI S等. A quest for energy security in the 21st century[J].Asia Pacific Energy Research Centre Report,2007.

[3] 蘇銘,張有生.能源安全評價研究述評[J].浙江社會科學,2012,(4):126-132.

[4] BADEA A C, CLAUDIO M R S, TARANTOLA S等.Composite indicators for security of energy supply using ordered weighted averaging[J].RELIABILITY ENGINEERING AND SYSTEM SAFETY,2011,96(6):651-662.

[5] STIRLING A.Multicriteria diversity analysis?: A novel heuristic framework for appraising energy portfolios[J].Energy Policy,2010,38(4):1622-1634.

[6] 鄒艷芬.國家能源安全的作用機制分析[J].科學管理研究,2008,26(1):63-66.

[7] 鄒志強.G20參與全球能源治理的成效與展望[J].現代經濟探討,2016,(1).

[8] 何瓊.中國能源安全問題探討及對策研究[J].中國安全科學學報,2009,(6).

[9] 陳海英,郭曉立.東北亞區域能源安全合作模式的選擇[J].工業技術經濟,2008,(4).

[10] 黃季焜,楊軍.中國經濟崛起與中國食物和能源安全及世界經濟發展[J].管理世界,2006,(1).

[11] 孫霞.關于能源安全合作的理論探索[J].社會科學,2008,(5).

[12] 楊澤偉.中國能源安全問題:挑戰與應對[J].世界經濟與政治,2008,(8).

[13] 房樹瓊,楊保安,余垠.國家能源安全評價指標體系之構建[J].中國國情國力,2008,(3).

作者簡介:蘇興國(1990-),男,漢族,山東省淄博市人,中國人民大學統計學院博士生,研究方向為經濟統計。