冬天和熟普

吉洺蔌

天氣一冷,我就開始想喝點熟的普洱。

曾經在2003年和2004年親眼見過熟普作坊不干凈的場景,所以心里一直對熟普有種抗拒感,而且當年還被“前輩”問到“喝到馬尿味沒?”諸如此類的問題問得我膽戰心驚,嘴里含著色如醬油湯的熟普,那股所謂的“馬尿味”實在讓我無法下咽,腦子里不停地思考:難道他們都曾經喝過馬尿嗎?不然為何對這個味道那么熟悉?這種味道他們都會覺得好喝?我難以下咽,實在無法昧著良心說出“這馬尿味的熟茶真好喝”。記得那時的我是矜持而含蓄的,微笑著含而不露的表情,抿一小口,然后好希望自己能夠被馬尿味擊倒,兩眼放光后幸福而興奮地說:“這真是款好茶呀!”瞬間融入“前輩”的贊嘆中……可惜,這種鏡頭純屬虛構,一直沒發生過。

好口味的茶實在太多,我也喝不過來,所以一直就把熟普這個類別擱淺了下來。其間雖然零星有機會喝到不少真的不錯的老熟茶,但是市場價也是昂貴得讓我無法下手。直到2011年去西雙版納選茶,才開始重新讓自己投入到熟普中。

2007年普洱市場危機后,不少茶廠關門倒閉,在眾多的茶品中,有留存著的好茶,只是人的精力有限,不可能每款都去喝。我的個人體驗:選茶時平和不執著的心態很重要,在有緣的遇見里再做一些恰當的比較。當然,有機會選茶也是需要一定基礎的,比如了解當時這款茶的產地、制作工藝、保存條件、出品人或者出品廠等。

熟茶的制作,專業術語叫“渥堆”,普洱熟茶從誕生到現在只有40多年,所以如果有人和你說他的熟茶是超出這個年份的,你也就笑一笑吧!

現代普洱熟茶的概念,確切講是在1975年才確立的,之前的普洱茶以今天的標準看,都是普洱生茶,只是我們在之前的一些與茶有關的專業書籍中會看到“湯色是紅的”來描寫普洱生茶。

過去的普洱生茶工藝與現在應該是相同的,只是過去沒有什么輔助機器,茶農采下茶葉,入鍋炒至其萎凋,然后在竹席上反復搓揉,最后晾干或者曬干,這就是初制茶。當地有“筑茶”的說法,就是把茶放進竹籃,周圍灑上些許水,一邊加茶一邊用拳或者棍子讓其更加緊密,然后封口堆存,蒸發自行干燥,再通過茶馬古道人背馬馱運輸茶葉。如此這般,茶葉到達目的地也是一年半載的時候,長期風吹雨淋,再喝這茶,茶湯已經發酵成紅色的了。到了香港后,茶店老板為了讓其口味更加醇和,并不急于出售,隨著時間的變化,茶葉繼續慢慢發酵,茶湯也就越來越紅了。

一款生茶要馬上變成紅湯的茶,需要很多條件和時間,所以技術人員開始進行研究,怎樣加速茶葉的發酵,成為一款有獨特感受的茶呢?于是在1975年經過一系列的實驗成熟了渥堆技術,即在一個閉合的空間,通過對水、溫度、時間的控制來進行處理,渥堆時間在1~3個月不等。做一款好的熟普也是挺麻煩的事情,師傅如果經驗不足,便會有一些風險,比如溫度過高會使茶葉碳化,沒法飲用;如果溫度過低,茶葉沒有發酵好,口感就會比較差;如果水分沒控制好,茶葉一捏就爛,也就成了廢品。我們是喝茶品茶人,參與不了其中的環節,所以只能靠喝茶來挑選了。

挑好茶的原則

1干凈

不管是從葉底還是茶湯,一定要干凈。茶湯的干凈有透亮感,我經常和學生說有種顏色感覺是“bright”的,像秋高氣爽的藍天,有種顏色是“down”的,有點像霧霾。我還經常會用“活”和“死”來形容色彩感覺,有的顏色你一看就是死的,有的就是活的,像品鑒藝術作品,真品和贗品乍看相似,但仔細看,真品有活氣,贗品有死氣。

2好的香氣和口感

熟普的香氣比較難比喻,肯定不是馬尿味、霉味或太陳舊而讓人生厭的氣息。熟普的香氣不外放,是內斂在茶湯中的。好的熟普通常都是有甜香和焦糖香。如果放了一定年份,會有一種陳香,是屬于低沉穩重的香氣,還會喝出樟香、棗香、陳香……

3厚感、滑感、醇感、活感

與其他茶類相比,好的熟普用舌頭攪拌茶湯,真的會有一種口腔被沖擊的力量。茶湯越醇厚,相應滑度會比較明顯,通過喉嚨向著胃部很自然親切的感覺。茶湯入口,還能感受到茶十足的活性。

在此為大家推薦一款來自瀾滄景邁山古茶園的茶,這座茶園是我隨荷蘭的一個公益機構多年來做古茶園保護項目的一個根據地。這款熟普是用10~13年的古樹原料渥堆而成,制作的每一步都仔仔細細、踏踏實實,靠著大山的布朗人遵循天地古法,有茶靈護佑,有著不趕時間的從容。每年去時只能喝到一些還在制作中的原料茶,直到今年才陸續最后整理好。

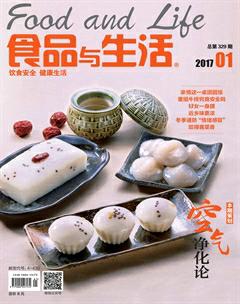

我個人偏愛能看到葉的散茶熟普,且一直喜歡讓這款茶和上等的胎菊在一起呆一段時間,于是手制了一些與朋友分享,于我而言,普洱菊花,其實很適合這個冬季。