江西寧都高排鎢礦床控礦因素分析

曾夢妮 朱杰勇 白光順

摘要:高排鎢礦位于于山成礦帶興國—寧都遠景區外圍,其成礦地質條件優越且具有多種礦化類型。本人闡述了高排鎢礦的區域成礦地質背景和礦區地質特征,探討了鎢礦床的控礦因素,得出了高排鎢礦成礦富集受多到多種地質因素制約:巖漿巖為其成礦提供了成礦物質;構造為成礦流體的運移以及富集提供了通道和場所;圍巖蝕變則反映出成礦時的物理化學條件。

Abstract: Located in the periphery of Xingguo-Ningdu prospect within Yushan mentallogenic belt, Gaopai tungsten ore enjoys favorable metallogenic geological conditions with diversifiled mineralization types. This artical investigates the geological background of regional metallogery and geological characteristics of the deposit. Ore-controlling factors of the tungsten deposit has been discussed. And the result indicates that the Gaopai tungsten deposit ore-forming concentration is controlled by many geological factors:magmatite offers the ore-forming materials for cupritungsite;structure offers the access and the place for migratory concentration of the ore-forming fluid;wall rock alteration reflects the metallogemc physica-chemical conditions.

關鍵詞:巖漿巖;構造;圍巖蝕變;控礦因素

Key words: magmatic rock;structure;wall-rock alteration;ore-controlling factor

中圖分類號:P618.67 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)01-0088-03

1 區域地質背景

江西省寧都高排鎢礦床位于華南褶皺系、贛中南褶皺隆起、武夷隆起、南嶺東西向構造帶之寧都—石城構造帶與武夷—戴云構造帶所屬于山構造帶接觸部位[1]。區域上出露地層主要為白堊紀類磨拉石建造,巖漿—構造活動強烈而頻繁,巖漿巖廣布,不同方向、不同規模斷裂構造發育。

2 礦區地質特征

2.1 地層 礦區出露地層較為簡單,僅有白堊系下統及第四系。白堊系下統巖性為淺色、紫紅色花崗質礫巖、砂礫巖、含礫砂巖、厚層狀紅色砂巖,不整合覆蓋于燕山期花崗巖之上。底部礫巖磨圓度差,由快速堆積而成;第四系主要由粗砂、砂礫、亞砂土、亞粘土組成。

2.2 巖漿巖 礦區內巖漿巖廣泛發育,主要為燕山早期、燕山晚期侵入形成的酸性花崗巖(圖1)。

燕山早期第一階段花崗巖巖性為中粗粒斑狀黑云母花崗巖,具似斑狀結構,塊狀構造,斑晶含量大多為10%,大小約10mm×40mm,主要為鉀長石,斑晶定向排列較為明顯[2]。基質具中粒花崗結構,主要由鉀長石、斜長石、石英以及少量黑云母組成,局部可見少量白云母。巖體內后期侵入體及脈巖十分發育;燕山早期第二階段花崗巖巖性為中細粒斑狀黑云母花崗巖;燕山早期第三階段花崗巖巖性為中細粒二云母花崗巖、中粒小斑黑云母花崗巖。

燕山晚期花崗巖主要為一些細粒花崗巖小巖體。

巖漿活動最末期產物—脈巖。脈巖巖性主要有花崗斑巖、煌斑巖及少量的細晶巖、偉晶巖等,走向北北東向至近東西向。鎢礦床的形成在成因上與該區域內的花崗巖密切相關。

2.3 構造 礦區內構造活動強烈,形成了一系列規模不等斷裂構造,主要有北東向、北北東向及近東西向斷裂。

2.3.1 北東向斷裂 北東向斷裂是礦區內最發育、規模最大、活動時間最長的一組斷裂,斷裂帶延伸數百米至數千米,寬1~3m(局部可達十余米),傾向南東或北西,傾角50°~65°。斷裂帶主要由硅化破碎帶組成,帶內巖石破碎,具強烈的硅化和綠泥石化,局部地段有鎢、銅礦化。沿斷裂帶充填有巖漿后期的花崗斑巖脈和少量煌斑巖脈,形成了一定規模的脈巖帶。

2.3.2 北北東向斷裂 北北東向斷裂帶為控制大王山-于山花崗巖帶的主干斷裂。斷裂帶常具有分支復合、膨脹收縮、尖滅再現的特點。改組斷裂延伸可達數百米至數十公里。斷裂帶的發生、發展經歷了較長時期,體現為早期控巖、控盆以及后期對花崗巖體的改造。

2.3.3 近東西向斷裂 礦區內的近東西向斷裂構造主要為次一級的、低序次的裂隙密集帶。單條斷裂規模小,在斷裂相對集中的地段密集發育,呈雁行式排列。

礦區的成礦裂隙主要受北東向及近東西向斷裂構造控制,對礦區的控礦、儲礦起重要作用。

2.4 圍巖蝕變 高排礦區圍巖蝕變主要可分為兩種:一種為裂隙蝕變,另一種為含礦石英脈脈側蝕變。裂隙蝕變巖石主要為富云母云英巖,富云母云英巖一般呈短脈狀或團塊狀、囊狀產出,厚度約1~3cm,個別為3~5cm,延伸0.2~0.35m,其中沒有見及石英脈,推測為揮發組分較多的汽水熱液對圍巖交代形成的產物,巖石主要由白云母和少量石英及微量輝鉬礦等組成,顏色淺黃色或灰白色,少許淺綠色,具花崗鱗片變晶結構,塊狀構造。一般白云母含量70%左右,個別達85%以上,片徑大小為0.35mm×0.6mm,多數呈片狀交叉鑲嵌;石英含量1~15%,呈細粒狀充填于云母片間。巖石孔隙度較大,質地疏松。

含礦石英脈側蝕變,其中富云母云英巖主要發育于含礦石英脈兩側,蝕變寬度約為5~1mm,主要由石英和白云母組成,含有少量的黃鐵礦以及白鎢礦。石英含量75%左右,呈他形,粒徑0.2~0.5mm;白云母含量約15%,微細鱗片狀,大小約0.1mm×0.55mm,沿邊緣斷口不齊;黃鐵礦含量約5%,呈小塊狀包體存在;白鎢礦呈星散點狀分布。

除此之外,在研究區內還可見的一些脈旁的圍巖蝕變,主要有云英巖化、硅化、絹云母化、電氣石化及綠泥石化,而黑鎢礦化、白鎢礦化和黃鐵礦化則出現在近礦圍巖中。

3 控礦因素

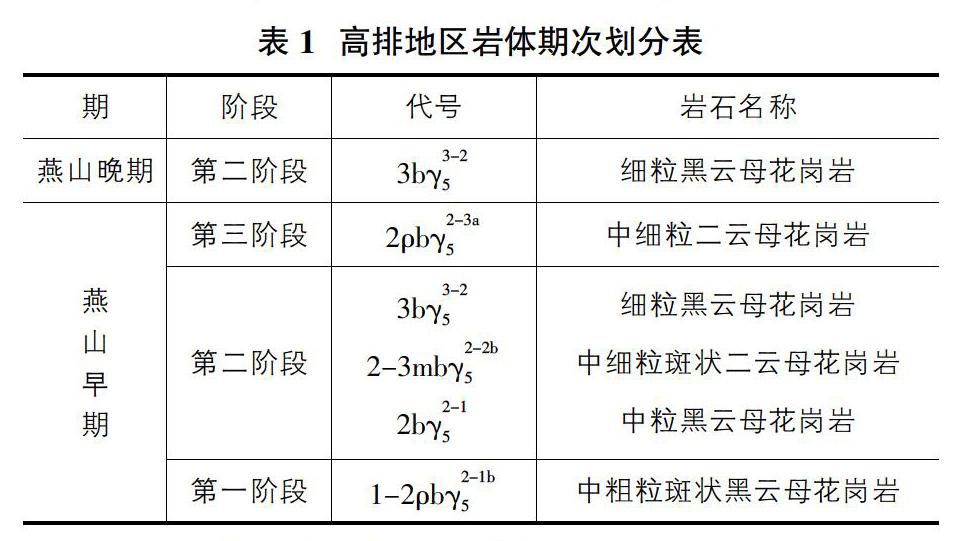

3.1 巖漿巖對成礦的控制作用 研究區內主要發育燕山期的花崗巖,隸屬于桃山巖體(見表1)。

■

經實際地質勘查發現,該地區的石英脈主要分布在燕山早期第一階段的中粗粒斑狀黑云母花崗巖(1-2ρbγ■■)和燕山早期第二階段的中粒黑云母花崗巖(2bγ■■)的接觸部位附近。其中燕山早期第一階段的中粗粒斑狀黑云母花崗巖呈巖蓋產出,具似斑狀花崗結構,斑晶主要為石英和鉀長石,其次為黑云母。斑晶約占總量的15~20%;燕山早期第二階段的中粒黑云母花崗巖呈小巖株產出,具花崗結構,造巖礦物主要為石英、鉀長石、斜長石,含量較為均一,各占總量的30%左右。兩個階段的花崗巖中石英含量較高,暗色礦物則以黑云母為主。從第一階段到第二階段,白云母含量升高,黑云母含量降低;各階段的巖體中鉀長石可細分為微斜長石和微斜條紋長石,隨著巖漿演化,微斜長石含量顯著遞增,為微斜條紋長石含量則逐漸減少。

■

根據對該地區的兩個階段的巖體取樣,做了巖體常量元素分析(表2),由此可得:

①燕山早期第一階段的中粗粒斑狀黑云母花崗巖(1-2ρbγ■■)SiO2含量為74.96%~75.86%,平均值為75.25%;Al2O3含量為11.64%~11.88%,平均值為11.75%;K2O+Na2O含量為7.98%~8.34%,平均值為8.22%;CaO含量為0.84%~0.91%,平均值為0.88%;ACNK值為1.27~1.34,平均值為1.29。

②燕山早期第二階段的中粒黑云母花崗巖(2bγ■■)SiO2含量為76.28%~78.25%,平均值為77.46%;Al2O3含量為9.55%~11.65%,平均值為10.59%;Al2O3含量為9.55%~11.65%,平均值為10.59%;K2O+Na2O含量為8.48%~8.83%,平均值為8.6%;CaO含量為0.49%~0.65%,平均值為0.52%;ACNK值為1.06~1.28,平均值為1.15。

根據表2中的數據做出ANK-ACNK圖解,如圖2,發現該地區所取得樣品均落在過鋁質巖區域內,說明該地區的這兩階段的巖體為過鋁質巖系。

由上數據分析可以看出燕山早期第一階段的中粗粒斑狀黑云母花崗巖到燕山早期第二階段的中粒黑云母花崗巖中的SiO2、K2O+Na2O含量升高,CaO、MgO、TiO2含量明顯降低,而據梅永文[3]指出,花崗巖巖體對鎢礦成礦有決定性的控制作用均具有高酸、富堿,貧鈦、鐵、鎂鈣的組份特點是一致的。并且ACNK均大于1.1,說明該地區的花崗巖具有S型花崗巖特征。據梅永文指出,脈狀鎢礦床形成的全過程:深熔而后使得重熔花崗質巖漿產生,隨后巖漿不斷的分異并多次上侵,最后含鎢的巖漿結晶分異并發生堿質自交代,而殘留的低熔巖漿發生氣液分餾使得成礦流體最后從巖漿中徹底分離并上升充填交代,最終形成黑鎢礦石英脈。換句換說也可以描述為早期侵入體形成隨后主侵入體形成,而后脈巖活動與巖漿演化后期鎢初始礦化,最后是熱液活動與鎢的富集成礦作用說明該地區的這兩個階段的花崗巖對該地區的鎢礦有著明顯的控制作用。并且花崗巖的多期演化對該地區的成礦有著重要意義。

桃山巖體具備良好的成礦介質條件,主要成礦元素W高出維氏值1~10倍。另外巖石鉀質交代現象非常普遍,為成礦奠定了物質基礎。從實際工作勘查發現,早期所形成的巖體和礦脈被晚期所形成的巖體截切,說明該地區的經歷了多期次成巖作用。多次成巖的作用不斷加強著成礦作用,以及堿質交代繼承與演化。除此之外,也為成礦元素的活化、遷移和富集提供了良好的介質和礦床的形成提供了物質來源。

3.2 構造對成礦的控制作用 構造運動引起一系列巖石的變形,從而使其滲透性能發生改變并產生一些微裂隙、裂隙、斷層等構造。不僅為成礦流體的運移提供了通道還為成礦流體聚集提供了場所,從另一方面來看,構造對礦床的形成以及分布有著明顯的控制作用。其中,含礦斷裂以北東-北北東向為主,個別為近東西向,絕大多數礦脈充填于北東向裂隙組中,平面上呈左形側幕式排列。含礦裂隙為先扭后張,以扭為主的復雜裂隙系統,裂隙形成受北東-北北東向壓力作用先形成扭裂的雛形,后在張性應力作用下形成扭張裂隙。因此,北東-北北東向斷裂為該地區下一步找礦的重要找礦標志。

在研究區內,常能看到一些斷層,擠壓破碎強烈,破碎帶巖石出現糜棱巖化和混合巖化,斷層泥也隨之出現,所以滲透性能很差具有很好的隔水作用。當巖漿演化到后期時,它能對成礦流體的散失起到一個保護作用,使得成礦流體在花崗巖與斷層的內接觸帶富集[4]。巖漿是一種高溫高壓熔融物質,主要成分為硅酸鹽,其次還含有一定量的揮發分,如氟、二氧化碳。在巖漿上侵過程中,溫度和壓力的降低使得發生結晶分異作用,水、氟和二氧化碳等揮發分在殘余巖漿中逐漸富集并最終分離出來形成氣液相,而氣液相有利于鎢等成礦元素在其中富集。氣液相的內能使其不斷的運移,但由于斷層的阻隔使得氣液相流體進入花崗巖與斷層接觸所形成的復雜的構造裂隙中,并發生堿質交代作用,使鎢等成礦元素富集而形成礦體。

3.3 蝕變與成礦的關系 該地區主要見有兩種圍巖蝕變類型:一種為裂隙蝕變,另一種為含礦石英脈側蝕變。經分析可知有利于礦區成礦的主要為含礦石英脈側蝕變。礦脈兩側圍巖蝕變具有對稱性,且具有水平分帶,由脈壁往外依次為:礦脈-富云母云英巖化-正常云英巖-鉀長石黑云母化-弱鉀長石黑云母化。礦脈兩側的圍巖蝕變與成礦流體的性質以及圍巖的特點密切相關。一般情況下,含礦石英脈側蝕變分帶除蝕變強度依次減弱和各蝕變復合迭加外,主要為各種蝕變之間的演化分帶,即靠近礦脈側為相對最強的蝕變類型,往外各帶均為其演化派生產物。

云英巖的形成一般在低溫、酸性介質環境,而富云母云英巖形成于一個富K2O、Al2O3、fo2較高的酸性環境中,富云母云英巖為富鋁、氧逸度較高的酸性條件下的鉀質交代產物[3]。當成礦流體的大量堿質,以鉀質為主帶入圍巖中。在揮發分缺乏時,形成鉀長石化或黑云母化,并從圍巖中帶出硅質,在晚期出現硅質交代;在揮發分較多條件下,則形成富云母云英巖、白云母化。其外側由于揮發組分逐漸減少而出現“鉀長石化鑲邊”。因此,鉀長石化、黑云母化與富云母云英巖化、白云母化,都反映出成礦流體體富堿質的特征。

當成礦流體大量硅質進入圍巖中,又從圍巖中帶出堿質和鐵鎂質組分,即出現硅化,其外側表現為鉀長石化或白云母化,這個時期,成礦流體呈偏酸性的特征。隨著成礦流體酸-堿分離的演化,經常在圍巖交代過程中引起堿基離子K+、Na+等相繼進入圍巖中,而Fe2+、Mn2+等進入流體,同時強酸性F-、Cl-等與圍巖發生反應,使流體酸性降低。pH值增大,因而出現較為強烈的鉀長石化等堿質交代蝕變;而在揮發分相對聚集的部位,出現向外擴散的現象,常發育形成云英巖化和白云母化。當云英巖化或白云母化外側出現鉀長石化或黑云母化時,往往對成礦有利。隨著成礦流體的分異演化,形成鉀長石化、云英巖化、白云母化、硅化交替分帶,并常伴有絹云母化、綠泥石化,而這與野外所觀察到的脈側蝕變分帶基本一致,故含礦石英脈側蝕變對成礦起著重要控制作用。

4 結論

研究表明,高排鎢、銅礦成礦富集受多種地質因素制約:①研究區內的花崗巖經歷了多期次的成巖作用,為成礦元素的活化、遷移和富集提供了良好的介質和礦床的形成提供了物質來源。②研究區內構造活動強烈,形成一系列的斷裂、裂隙,并使得圍巖的滲透性變差,為成礦流體的運移提供了通道;并且保護了成礦流體的散失,為成礦流體的富集提供了有力的場所。③研究區內圍巖蝕變發育,主要為脈側蝕變。蝕變具有水平分帶的特性,經分析發現脈側蝕變與鎢成礦有著嚴密的控制作用,可以作為今后該地區的找礦標志。

參考文獻:

[1]陶陽,張力,余星.江西寧都高排鎢銅多金屬礦地質特征及找礦前景[C].華東六省一市地學科技論壇,2014:85-90.

[2]肖劍,王勇,洪應龍,等.西華山鎢礦花崗巖地球化學特征及與鎢成礦的關系[J].東華理工大學學報(自然科學版),2009,32(1):22-31.

[3]梅勇文.脈側蝕變演化與鎢的成礦關系[J].吉林大學學報(地球科學版),1987(4):383-389.

[4]吳開興,朱忠,何書.贛南鎢礦床斷裂構造地球化學研究意義簡析[J].中國鎢業,2009,24(3):7-10.