民間造物藝術的設計觀

劉妮

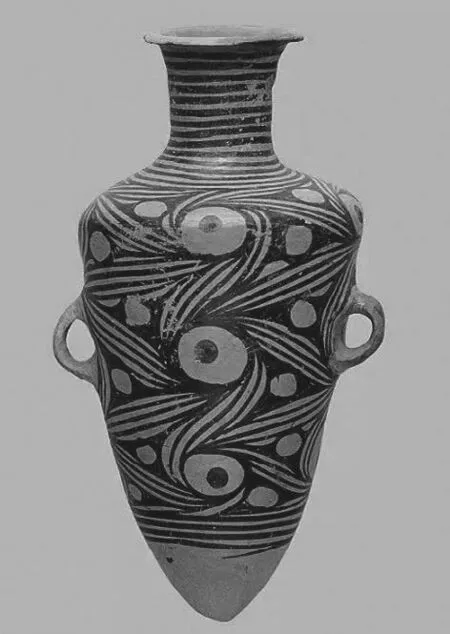

圖1

民間造物活動綜合了時代傳承、生活體驗、制造工藝等方面,是為了滿足人們的各種需要而從事不同制作活動的行為過程。在此過程中,具有匠心的勞動人民,有意識地遵循事物發展的內在規律與一般原則,通過造物活動反映人們的實用需求、審美體驗以及藝術創造訴求,體現了人與自然和諧秩序的設計觀。人們以生理需求為出發點,從生活中探索符合民眾的審美趣味,最終落地到自我情感實現的精神享受上。

1.符合生理需求的實用觀

人是社會化的動物,這就決定了人首先要滿足生理需求——衣食住行用。人類自覺地進行造物活動,把握事物的本質和規律,實用意識的發展立足于人類生活。由于受到經濟、技術、環境、氣候等各種條件限制,同時也為了節省成本,人們最看重是那些符合生理需求,“以人為本”“好用實用”的物品。“好用”也成為選擇用品的首要標準。

民眾需要“好用”的生活用品,便有了新石器時代的陶器:炊具有鬲、甑、鼎、甗、鬶、斝等;飲具有爵、尊、觥、卮等。馬家窯文化中的馬家窯類型彩陶(圖1),出土了多件盛水用的尖底彩陶,瓶身兩側有兩耳,以系繩固定瓶身。底部為尖,這是在考慮陶器放置時,能夠非常便利的插入松軟的泥土或沙土使之穩定。口頸細窄是為了防止水分流失。這些部位的處理,是陶器實用功能的直觀體現。

圖2

圖3

“好用”的服飾能夠遮風避體,四季的著裝有所區分。春、夏兩季衣著對襟開衫、旗袍等;秋、冬兩季穿坎肩、棉褂等傳統服飾。肚兜作為傳統服飾中保護胸腹的貼身內衣,用少量的布料裁剪成一塊正方或長方形狀,對角線設計,上角因圍系脖頸下方,所以裁去一角呈凹狀半圓形,兩邊系繩系掛脖子上,左右兩角分別系繩系于后背,下角保護小腹以防邪風入體引起病癥。由于女子和兒童的體質較弱,肚兜對胸腹起到很好的保護作用,所以肚兜是女子和兒童的常用服飾。肚兜布料用得少,常繡以吉祥紋樣圖案,設計上十分簡潔實用。

在“住”的方面,明式家具較早把握了人體工程學的本質,結構上按照人體生理構造進行設計。例如官帽椅椅背的橫梁設計較高,人坐著的時候腰背挺直,坐姿端正。S形彎曲的椅背和人體脊柱彎度相契合,人坐在上面較為舒適。木質材料體現了文人的古風高雅。時至今日,明式家具依然受到人們喜愛。

隨著生活、技藝水平的提高,民間藝術的種類也更加豐富,物體并未脫離實用性而存在。這與西方國家提倡的“形式追隨功能”、“少即是多”的設計理念十分相似,即功能是第一位的。在膠東地區的農村集市上, 能看到大量的用手工制作的草編物品(圖2)。圖中的篦子是膠東農村蒸饅頭時常用的一種廚具。制作時先將高粱桿清理干凈,多余的外皮去掉,用兩三根麻繩從桿中間穿過,將無數根高粱桿串好,兩邊修剪使其呈圓形,將兩面做好的單面圓形篦子呈十字形正反面排列,用麻繩穿插固定即可。這樣的篦子透氣性好,表面光潔,能吸收多余的水分,而且自然、環保、用之不盡。如今在農村市場仍屬于暢銷品。

民間造物藝術能流傳至今,它的實用性是永恒的生命力。在現代設計中,那些更符合人體工程學的設計更受人青睞。注重設計的實用性,是平衡了人與物之間的秩序,不僅是對民間藝術的延續,也是現代設計品質的提升。

2.樸素的審美觀

柳宗悅在《民藝是什么》中寫道:“美是與用途相結合的東西,即由生活而生。正因如此,其美才更為健全。美不應當從生活的外部去探尋,而是必須在生活的內面發現。”如果說實用性是第一位的,那么對物體的審美感受則伴隨著實用功能。探索民間造物藝術的審美,不能脫離內在而以外部特征去評判,應從生活中尋找蘊含著民間文化的樸素的審美觀。

民間藝術來自于人們的日常生活,靠山吃山靠水吃水的生活方式決定了民間藝術是一種自然的審美需求,人與自然的和諧相處形成了樸素的審美觀。與宮廷藝術相比,民間造物藝術沒有富麗堂皇的色彩,沒有程式化的外形,沒有高貴典雅的氣質,有的只是符合勞動人民的樸實、純粹的審美趣味。

民間造物藝術是一種大眾化、生活化、通俗化的審美。人們欣賞喜聞樂見的題材和內容,意味著民間藝術是能看懂的“表象”藝術。皮影戲已有兩千多年的歷史,在河南、陜西、山西、甘肅等地的農村很受歡迎。一是造型獨特,人物形象活靈活現,人們可以通過不同的著裝和容貌特征辨別身份;二是表演涵蓋了歷史故事、神話傳說、寓言等多種題材;三是使用當地語言將其進行藝術化處理后再表演,男女老幼、婦女兒童都能看得懂、聽得懂。普遍的、共同的審美觀也讓民間藝術緩慢而穩定地不斷發展。

民間造物藝術是一種寄情化的審美。通過藝術化手法,創造性地解決了人們寄情于物象上的需求——希望表現的圖景能夠變成現實。其形象特點為豐滿真實、內涵豐富。例如張貼年畫和窗花代表人們對新年生活的渴盼,希望那些美好祝愿能在新的一年里逐一實現。人們追求幸福生活所以創造了一團和氣、和合二仙、雙龍戲珠等題材;希望前途無量就有了一路登科、福祿壽喜、一品蓮花等題材;希望家族興旺就有了蓮生貴子、多子多福等題材。

民間造物藝術的審美具有娛樂化特征。在傳統的農業社會,農閑時節人們會自發組織娛樂活動或從事民間藝術品創作。娛樂的主要功能在于寓教于樂,讓人們在輕松喜悅的氛圍中學習修身處世之道。例如民間常見的“三不猴”,向人們傳達了孔子所教導的“非禮勿言,非禮勿聽,非禮勿視。”告誡人們做事要謹小慎微。民間的娛樂活動常見于傳統節日表演的舞龍、舞獅等。人們在深切感受節日喜慶的同時,也能進一步促進鄉鄰間的感情。這種娛樂化的審美是民眾在平凡生活中尋求喜樂的內心期望,它豐富了民眾的生活,也擔負著教育的職責。

3.自我實現的精神觀

按照馬斯洛需求層次理論,人類的需求層次從低級到高級,自我實現是最高需求層次。它是凌駕于其他需求之上的精神滿足,在個人能力范圍內努力實現自己的潛力,也是人類最有價值的內在驅動。民間造物藝術從兩方面體現了民眾自我實現的精神觀,一是不斷追求更好的生活,二是滿足喜好的訴求。

民間造物藝術構筑著勞動者的精神世界,它的設計標準是人們對多、滿、全的追求,同時也是人們為了實現更好生活的外在映射。民間造物藝術強調主觀精神的表現。民間藝人通過概括、夸張、變形等方式表現與現實生活的相似性,以此達到自我實現的目的。人們有意識地選擇那些能夠反映更好生活狀態的民間藝術。自我實現的精神需求是動態的,是不斷提升的,這就導致不同時段人們的選擇不同。盡管民間藝術的形式沒有太大變化,但人們能以此獲得精神上的享受與滿足。例如梅瓶(圖3)作觀賞品時,有蘇東坡詩句“欲把梅瓶比西子,曲直剛柔總相宜”。其外形柔和圓潤、氣質典雅,令人賞心悅目,是物質需求和精神世界的和諧統一。

人們對喜好的訴求可以追溯到兒童時期對自然的喜好。他們會用泥巴或者畫筆再現心中所想,無論表現出來的“成品”是具象還是抽象,都能獲得內心的滿足。在成年人的世界里,滿足喜好的精神訴求有自我創造和自我選擇兩種方式。自我創造是豐富想象力的外部輸出,多數民間藝人喜歡材料變為成品的過程,這種喜好訴求與兒童相似。自我選擇是按照心里已有的那個物品的樣貌進行有意識的選擇。雖然兩者表現不同,但它們都是精神訴求的自然反應,都是為了實現自我價值而做出的有利選擇。

可以說,自我實現的精神觀近似于一種使命感,通過造物活動充分表現人們的設計語言,使造物藝術的內涵更加豐富,形式更加多樣,從人們的心理情感、思維方式、生活狀態等方面,實現自我需求的精神滿足。

4.結語

民間造物藝術經過幾千年的延續,雖然形式上多有改善,但其內涵始終在穩定中發展,所蘊含的實用、審美、精神的設計觀并未因時間變化而改變。它遵循著事物的變化規律,在“以人為本”和“自然為本”中尋求平衡,對推動人類的造物活動具有積極意義,對現代設計也有啟發意義。

1.唐家路.民間造物藝術的自然倫理思想對生態設計的啟示[J].設計藝術,2008

2.鐘茂蘭,范樸.中國民間美術[M].北京:中國紡織出版社,2003 3.李硯祖.藝術設計概論[M].武漢:湖北美術出版社,2009

4.王言升.設計觀視角下中國民間藝術的活力[J].藝術研究,2014