基于科研社交需求的高校圖書館信息服務(wù)研究

陳曉彬

關(guān)鍵詞:高校圖書館;信息服務(wù);研究

摘要:文章對(duì)科研社交及其發(fā)展歷程做了詳細(xì)的介紹,對(duì)科研社交發(fā)展存在的缺陷及科研社交在高校圖書館的應(yīng)用方面做出系統(tǒng)的分析,并提出科研社交需求的高校圖書館信息服務(wù)對(duì)策,以期為高校圖書館今后的工作提供參考和借鑒。

中圖分類號(hào):G258.6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-1588(2017)01-0042-03

1科研社交的概念

科研社交網(wǎng)絡(luò)是一種社交網(wǎng)絡(luò)工具,科研群體通過創(chuàng)建聯(lián)系人列表來實(shí)現(xiàn)支持同行交流的目的。有學(xué)者對(duì)科研網(wǎng)絡(luò)的定義為:科研人員關(guān)系建立和科研分享是科研社交的核心,科研網(wǎng)絡(luò)是指特定環(huán)境下為協(xié)助科研人員進(jìn)行生產(chǎn)性研究,幫助科研人員形成和保持合作關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。吳英梅將其定義為:科研社交是為了滿足科研需要,通過運(yùn)用人力和資源的學(xué)術(shù)性或研究性站點(diǎn),促進(jìn)科研工作者交流合作而產(chǎn)生的關(guān)系網(wǎng),這些科研工作者往往來自不同研究方向、不同學(xué)科和不同領(lǐng)域[1]。

2國(guó)內(nèi)外科研社交發(fā)展介紹

2.1國(guó)外科研社交平臺(tái)的發(fā)展

2.1.1Academia.edu平臺(tái)。Academia.edu是國(guó)外最大的學(xué)術(shù)成果交流平臺(tái),該平臺(tái)專門用于科研人員學(xué)術(shù)交流,始創(chuàng)于2008年,現(xiàn)在該平臺(tái)的用戶已經(jīng)超過650萬(wàn),成為學(xué)術(shù)界的Facebook,用戶在該平臺(tái)注冊(cè)后就能建立主頁(yè),并將自己的論文上傳,分享學(xué)術(shù)成果。科研學(xué)者可以通過該平臺(tái)及時(shí)了解各領(lǐng)域的最新科研方向,極大地促進(jìn)了科學(xué)研究的進(jìn)步。其最大的優(yōu)勢(shì)就是能夠給論文設(shè)置標(biāo)簽,并通過統(tǒng)計(jì)工具對(duì)用戶的下載瀏覽量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),使用戶能夠了解其他用戶群體是通過哪些關(guān)鍵詞搜索到信息的,同時(shí)可以了解自己的學(xué)術(shù)成果在讀者中的下載狀況以及讀者的學(xué)術(shù)背景,以便與讀者進(jìn)行良好的溝通交流[2]。

2.1.2Research Gate平臺(tái)。Research Gate也是科研學(xué)者使用較多的科研社交平臺(tái),該平臺(tái)由德國(guó)的信息學(xué)家于2008年5月創(chuàng)辦,通過該平臺(tái)各國(guó)的科研人員能夠免費(fèi)分享各領(lǐng)域尖端科研學(xué)者的學(xué)術(shù)成果,加速個(gè)體研究成果的擴(kuò)展速度。該平臺(tái)創(chuàng)立至今已經(jīng)收集了近1億篇文摘、3,000余萬(wàn)篇科技文獻(xiàn),同時(shí)也吸引了將近300多萬(wàn)學(xué)者。該平臺(tái)的應(yīng)用方式主要包括微博通信、資料共享、建立或加入科研小組等,科研學(xué)者通過注冊(cè)就可以瀏覽該平臺(tái)的所有專題內(nèi)容和學(xué)術(shù)成果[3]。

2.1.3Mendeley平臺(tái)。該平臺(tái)具有文獻(xiàn)管理和學(xué)術(shù)網(wǎng)絡(luò)的雙重功能,主要分為網(wǎng)絡(luò)版和桌面版。Mendeley有多種下載方式,既可以通過網(wǎng)絡(luò)鏈接下載,也可以通過Google scholar、EBSC0、Cell等諸多數(shù)據(jù)庫(kù)檢索頁(yè)進(jìn)入該平臺(tái)。用戶使用iPad、iPhone等應(yīng)用服務(wù)下載后,可以將內(nèi)容導(dǎo)入其他格式的文獻(xiàn)管理工具中,用戶將PDF格式的論文拖入該平臺(tái)后,系統(tǒng)還能自動(dòng)提取論文的作者、題目以及出版時(shí)間等信息,并能通過標(biāo)注、關(guān)鍵詞以及注釋檢索等實(shí)現(xiàn)PDF文件共享。

2.2國(guó)內(nèi)科研社交平臺(tái)簡(jiǎn)介

目前,我國(guó)關(guān)于科研社交平臺(tái)的研究和實(shí)踐都相對(duì)較少,主要的科研社交平臺(tái)如丁香園、科學(xué)網(wǎng)等雖然都具備了一定的科研社交特性,但還是存在一些局限性,缺乏能夠?qū)iT為學(xué)術(shù)服務(wù)的科研社交系統(tǒng)。目前,科學(xué)網(wǎng)已成為我國(guó)科研人員進(jìn)行學(xué)術(shù)交流與合作的重要平臺(tái)。其他平臺(tái)還有Scholar Mate,即科研之友,該社交平臺(tái)創(chuàng)建于2007年,主要用于學(xué)術(shù)成果的跨文獻(xiàn)檢索和貯存,還可以為科研學(xué)者尋找合適的科研合作伙伴提供幫助[4]。

3科研社交發(fā)展中的缺陷

3.1缺乏個(gè)性化服務(wù)

科研社交平臺(tái)知識(shí)分享的主體是學(xué)者個(gè)人,受知識(shí)私有理念的影響,很多科研學(xué)者擔(dān)心個(gè)人學(xué)術(shù)成果一旦公布就會(huì)失去自身優(yōu)勢(shì),從而導(dǎo)致科研學(xué)者不愿輕易展示自身的科研成果。隱性知識(shí)是科研知識(shí)共享過程中首要的阻滯,彼得·德魯克認(rèn)為隱性知識(shí)主要源自學(xué)者個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和技能,這些隱性知識(shí)只能通過演示來表明它是客觀存在的。

3.2用戶發(fā)布信息量少,更新緩慢

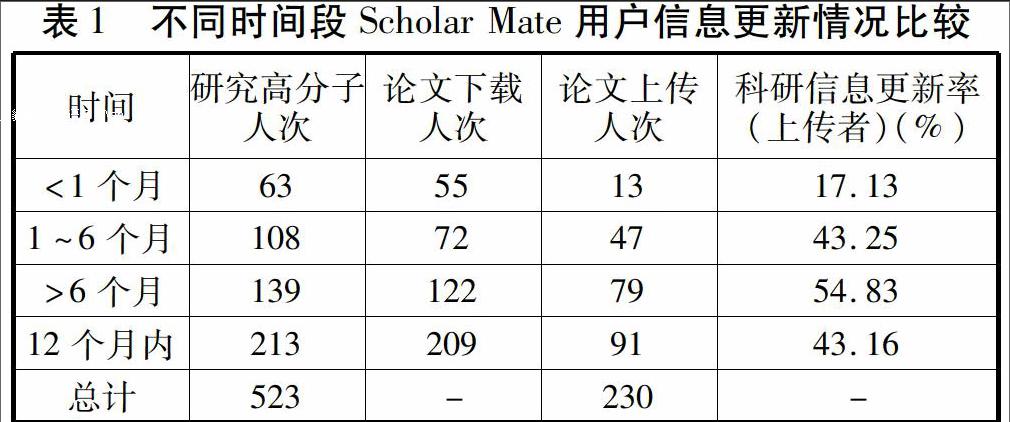

筆者對(duì)Scholar Mate平臺(tái)高分子化學(xué)研究方向的科研用戶進(jìn)行調(diào)查,搜索用戶2014年1月1日到12月31日的基本資料,將系統(tǒng)內(nèi)的無效鏈接進(jìn)行清除后,共收集到高分子化學(xué)用戶數(shù)據(jù)523條。通過統(tǒng)計(jì)用戶角色、研究人數(shù)、文章上傳量以及科研信息更新時(shí)間等資料信息,筆者將用戶行為分為4個(gè)時(shí)段,并對(duì)這些用戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和比較(見表1)。

3.3科研人員知識(shí)水平與用戶活躍度不具正相關(guān)性

據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年6個(gè)月內(nèi)有108人登錄Scholar Mate平臺(tái),但是上傳學(xué)術(shù)成果的人數(shù)僅占43.25%,還不到一半,說明大部分用戶只是進(jìn)行瀏覽和下載,且上傳資料在10篇以上的用戶僅為27%。如果只是根據(jù)用戶論文上傳數(shù)量來確定用戶的活躍水平,那么統(tǒng)計(jì)結(jié)果證實(shí)科研人員知識(shí)水平與用戶活躍度存在較大差距。與傳統(tǒng)大眾社交網(wǎng)絡(luò)不同,科研社交平臺(tái)只有少數(shù)用戶處于上傳資料的“金字塔”上端,一部分用戶會(huì)對(duì)科研內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)和點(diǎn)評(píng),絕大部分的用戶是在進(jìn)行學(xué)術(shù)資料的瀏覽和下載,科研社交人員活躍度與其科研知識(shí)水平的差異,對(duì)學(xué)術(shù)資源優(yōu)勢(shì)傳播沒有任何幫助[5]。

3.4科研社交人員趨同化現(xiàn)象

Scholar Mate平臺(tái)的主要用戶群體為師生群體,主要包括本科生、研究生、教師以及校友等,占57%;除師生群體外,占比較大的是科研院所工作人員,占21%;企業(yè)研發(fā)人員占12%;科學(xué)家和名譽(yù)學(xué)者等其他用戶占10%。筆者對(duì)關(guān)注人數(shù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),科研人員活躍度越高,同類別關(guān)注者或追隨者的人數(shù)也會(huì)隨之增加,從而導(dǎo)致社交人員趨同化,這反映了相同學(xué)術(shù)背景下用戶群體的同質(zhì)化趨勢(shì),不利于科研水平的進(jìn)步。

3.5服務(wù)方式不完善

目前,許多科研人員仍然習(xí)慣使用傳統(tǒng)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,很少使用維基或博客。雖然很多圖書館都已經(jīng)開始提供現(xiàn)代化的咨詢服務(wù),如電話咨詢、在線咨詢以及FAQ等,但是還沒有普及實(shí)時(shí)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),部分圖書館即使已經(jīng)開展即時(shí)互動(dòng)咨詢服務(wù),也是限時(shí)互動(dòng),無法進(jìn)行全天候互動(dòng),服務(wù)方式的不完善給用戶帶來極大不便。

4基于科研社交需求的高校圖書館信息服務(wù)對(duì)策

4.1用戶關(guān)系智能化和學(xué)術(shù)知識(shí)集成化

4.1.1用戶關(guān)系智能化發(fā)掘。所謂發(fā)掘用戶關(guān)系智能化,就是通過地理方位和組織關(guān)系等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,識(shí)別類似人群或?qū)<胰后w,從而為用戶推薦符合需要的科研合作伙伴,使用戶關(guān)系推薦實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。因此,高校圖書館應(yīng)召集專家教授、學(xué)科館員和科研學(xué)者等人員成立網(wǎng)上學(xué)術(shù)協(xié)作咨詢保障機(jī)制,該機(jī)構(gòu)可以協(xié)助科研群體查找文獻(xiàn)資源或數(shù)據(jù)庫(kù)等資料[6]。高校圖書館應(yīng)多鼓勵(lì)科研人員分享學(xué)術(shù)資源,促進(jìn)不同地區(qū)科研學(xué)者通過科研社交網(wǎng)絡(luò)在線溝通交流。

4.1.2學(xué)術(shù)知識(shí)集成。目前,很多高校圖書館缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和管理,使館內(nèi)資源無法滿足科研人員的科研需求。科研需要充分的學(xué)術(shù)資源作為保障,因此高校圖書館應(yīng)充分利用知識(shí)管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)學(xué)術(shù)知識(shí)進(jìn)行集成,提高服務(wù)質(zhì)量。高校圖書館間也應(yīng)加強(qiáng)資源共享,開展虛擬學(xué)術(shù)知識(shí)服務(wù)集成,提升圖書館的學(xué)術(shù)服務(wù)能力,促進(jìn)資源的共享,提高學(xué)術(shù)資源利用效率。

4.1.3社會(huì)化網(wǎng)站書簽設(shè)置。高校圖書館可以通過設(shè)置社會(huì)化網(wǎng)站書簽的方式來提高服務(wù)質(zhì)量,通過標(biāo)簽或列表對(duì)網(wǎng)站書簽進(jìn)行標(biāo)注,對(duì)學(xué)術(shù)資源按專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分類,為科研學(xué)者提供查詢服務(wù)。學(xué)術(shù)資源設(shè)置社會(huì)化網(wǎng)站標(biāo)簽,可以方便學(xué)者檢索有價(jià)值的信息,為學(xué)者提供更好的推薦目錄。這種方式不僅可以有效展現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容,還可以提高科研學(xué)者的搜索效率。

4.2多渠道推行科研社交,吸納多元科研群體

通過科研社交可以促成潛在的學(xué)術(shù)合作,社會(huì)化科研環(huán)境下科研組織不僅要與大眾社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合作,還要充分發(fā)揮其自身的優(yōu)勢(shì),大力推廣科研社交網(wǎng)絡(luò),吸引多元科研群體加入科研社交網(wǎng)絡(luò)。社交網(wǎng)站一切活動(dòng)的基礎(chǔ)都在于個(gè)體與個(gè)體、個(gè)體與群體、群體與群體之間的交互。群體凝聚力是衡量用戶在網(wǎng)站中的人際關(guān)系、互動(dòng)和信息分享的重要指標(biāo),用戶在科研社交平臺(tái)建立自己的檔案,填寫興趣愛好、教育背景等信息,并展示個(gè)人研究成果,與相同科研領(lǐng)域的人成為好友或者成立群組,尋找科研合作伙伴,更好地促進(jìn)學(xué)術(shù)的交流和相互之間科研水平的進(jìn)步,因此凝聚力不僅影響群體和組織的產(chǎn)出,還會(huì)對(duì)很多個(gè)體、群體和組織變量有影響[7]。

4.3完善即時(shí)交互功能,促進(jìn)用戶科研信息更新

科研社交平臺(tái)基本上都存在科研信息更新滯后的問題,其根本原因還是學(xué)術(shù)成果研究和出版滯后。學(xué)者Schleyer T認(rèn)為應(yīng)靈活設(shè)置科研社交網(wǎng)站的訪問權(quán)限,使科研學(xué)者能夠便捷的通過社交網(wǎng)站進(jìn)行溝通交流,分享學(xué)術(shù)成果,對(duì)論文進(jìn)行評(píng)述和傳播。ArXiv是一個(gè)影響力較大的電子預(yù)印本開放存取平臺(tái),從開發(fā)至今,其預(yù)印本文獻(xiàn)數(shù)已經(jīng)超過180萬(wàn)篇,用戶下載論文數(shù)量每個(gè)月平均超過8,100篇,全年下載量在7,000萬(wàn)次以上[8]。

4.4科研社交網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)有科研工作關(guān)系的合理規(guī)劃

高校圖書館在設(shè)置知識(shí)庫(kù)時(shí),應(yīng)充分考慮各學(xué)科的專業(yè)背景、學(xué)術(shù)成果以及科研立項(xiàng)等情況,簡(jiǎn)化科研學(xué)者在社交網(wǎng)站上傳學(xué)術(shù)成果的程序,使資源共享更容易。博客具有共享、開放和互動(dòng)性等特征,且沒有門檻要求,高校圖書館可以通過博客建立個(gè)性化的學(xué)術(shù)空間,發(fā)布各種學(xué)術(shù)思想,并充分運(yùn)用超鏈接匯集特定學(xué)術(shù)專題事件[9]。高校圖書館對(duì)博客在參考咨詢工作中的運(yùn)用也進(jìn)行了很多嘗試,如:上海交通大學(xué)圖書館的學(xué)術(shù)博客,上海交通大學(xué)圖書館共有近20個(gè)專業(yè)博客,內(nèi)容包括會(huì)議動(dòng)態(tài)、研究熱點(diǎn)、文獻(xiàn)薦引等,對(duì)用戶的追蹤度較高。截至2014年年底其博客的訪問人/次已達(dá)350萬(wàn),博客發(fā)文925篇。圖書館的學(xué)科館員通過博客邀請(qǐng)本領(lǐng)域的專家、學(xué)者將實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、探索方法上傳至科研社交平臺(tái),供用戶下載和評(píng)論,為科研學(xué)者提供優(yōu)質(zhì)和快捷的服務(wù)。

5結(jié)語(yǔ)

隨著人們對(duì)科研社交需求的增加,對(duì)高校圖書館的服務(wù)也提出了更高的要求。在當(dāng)前科研社交環(huán)境下,高校圖書館應(yīng)不斷提升信息服務(wù)的質(zhì)量,針對(duì)社交需求發(fā)展過程中存在的缺陷和不足,采取有效的措施及對(duì)策,促進(jìn)高校圖書館的發(fā)展,使高校圖書館更好地發(fā)揮其職能作用。

參考文獻(xiàn):

[1]吳英梅.基于社交網(wǎng)站的高校圖書館信息服務(wù)研究[J].圖書與情報(bào),2012(6):108-111.

[2]徐妹,李玉玲,李艷誠(chéng).面向科研社交的高校圖書館信息服務(wù)創(chuàng)新模式研究[J].圖書館工作與研究,2016(5):68-72.

[3]高榮華,鄭德俊,張友華.面向科研創(chuàng)新的高校圖書館信息服務(wù)需求調(diào)查與分析[J].情報(bào)雜志,2010(4):173-177.

[4]孫建紅.面向科技成果轉(zhuǎn)化的高校圖書館信息服務(wù)需求調(diào)查與分析[J].圖書館,2014(3):70-72.

[5]李文,楊安生.科研社交網(wǎng)絡(luò)在高校圖書館的應(yīng)用研究[J].惠州學(xué)院學(xué)報(bào),2014(1):117-120.

[6]李金波.社交網(wǎng)絡(luò)在高校圖書館服務(wù)中的應(yīng)用研究[J].圖書館論壇,2012(6):170-174.

[7]周育紅.社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)模式下的高校圖書館用戶需求研究[J].圖書與情報(bào),2012(5):90-92.

[8]王露露,徐軍華.“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下的高校圖書館社交網(wǎng)絡(luò)調(diào)研與分析[J].圖書館學(xué)研究,2015(18):27-33.

[9]李影.社交網(wǎng)絡(luò)在高校圖書館信息服務(wù)中的應(yīng)用研究[D].長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2014.

(編校:徐黎娟)