傳記文學的價值及問題探析

■李朝全

傳記文學的價值及問題探析

■李朝全

傳記一直是文學創作的一個熱點,體現在“三多”:一是作者多,二是作品多,三是讀者多,獲獎的機會也多。傳記興盛,是當前非虛構創作中的一個熱門話題。近年來,傳記文學的數量和質量都有很大提高,擁有穩定的讀者群,在歷次魯迅文學獎和全國“五個一工程獎”評獎中均有突出表現。有一部傳記叫《方大曾:消失與重現》,是寫抗戰時期中國的一名戰地記者方大曾的傳記,2016年在中國作協舉辦的第十一屆全國少數民族文學創作駿馬獎中便榮幸地獲獎。其作者馮雪松是電視臺的一名編導,并非知名作家。但是,這部作品的獨特價值使其在參評作品中顯示出了自身特殊的價值和分量。此前,張雅文的自傳《生命的吶喊》、李潔非的《胡風案中人與事》曾獲得第五屆魯迅文學獎。從廣義上看,新時期中國報告文學的奠基之作、徐遲的《哥德巴赫猜想》,還有獲得諾貝爾獎的英國首相丘吉爾的《“二戰”回憶錄》,都可以分別看作是數學家陳景潤和丘吉爾本人的傳記。傳記文學在評獎方面一向有著非常突出的表現,在市場上更是如此。在創作出版方面,傳記都是深受作者和讀者歡迎與喜愛的一種文體。每年出版的各類傳記數量都在千部以上,許多帶有歷史揭秘性質和名家名人類傳記都相當暢銷。

傳記在中國擁有悠久的傳統。中國文學的兩大傳統與傳承脈絡是詩歌和紀傳(敘事紀實)。傳記的傳統就是來自紀傳的傳統,這是從《史記》中類似帝王本紀、孔子世家、諸侯列傳這樣一些紀傳作品傳承而來的傳統,迄今至少已有兩千多年的歷史。

傳記的繁榮與文學創作觀念的變化密切相關。以前人們的普遍觀點是:生者不立志,活人不立傳,還健在的人是不能立傳的,也不能被寫入方志等書籍。現在,這些規則和觀念都已被打破。每年創作出版的方志和傳記作品中,有許多都是關于生者的,包括眾多的英模、先鋒、典型、名家、名人等具有社會感召力的現實人物。

李朝全,中國作協創作研究部研究員、副主任,中國作協報告文學委員會委員,中國報告文學學會副會長。著有理論專著《文藝創作與國家形象》《非虛構文學論》,報告文學《國家書房》《夢想照亮生活》《少年英雄》《春風化雨》《震后災區紀行》《你也可以這么好》,傳記《世紀知交——巴金與冰心》《徐光憲的故事》等。曾任茅盾文學獎、魯迅文學獎、全國少數民族文學創作駿馬獎等評委;曾獲全國五個一工程獎、中國人口文化獎、莊重文文學獎、全國優秀科普作品獎、中華優秀出版物獎“抗震救災特別獎”、中國文聯文藝評論獎、冰心兒童圖書獎等。

傳記的類型

當下傳記文學的類型及形態豐富多樣。類型之一是為別人立傳,叫“樹碑立傳”。我們常說人生有三大成就:立功、立德、立言,當下的傳記創作大多是圍繞著人生的這三大成就展開的。如何建明為江蘇華西村老黨委書記吳仁寶生前所寫的傳記《我們可以稱他為偉人》《吳仁寶的精彩人生》,主要講述的就是主人公事業和修行等方面的成就。這部傳記為吳仁寶本人增添了巨大的無形資產。這一點連傳主本人都高度認同。何建明寫的“低代價經濟增長理論”的倡導者梁言順的短篇報告文學《永遠的紅樹林》,也可以看作是一篇優秀的傳記。

類型之二是為自己立傳,就是所謂的自傳或自敘、自述等。如《胡適自傳》《從文自傳》《丁玲自傳》,賈平凹的《我是農民》,張雅文的自傳《生命的吶喊》。這些傳記都是很優秀的作品。

《大江北去》

類型之三是為城市立傳。譬如聶還貴寫的《有一座古都叫大同》、何建明的《我的天堂》《國色重慶》等,都是為都市立傳。《我的天堂》描寫的是作者家鄉蘇州市改革開放三十多年的發展歷程,實際上是一座城市的一個歷史片段。

類型之四是為一個企業、一個行業、一項工程立傳或作史。比如黃傳會寫中國海軍歷史的海軍三部曲,還有如梅潔寫南水北調的《大江北去》、趙瑜寫宜萬鐵路的《火車頭震蕩》,都是關于一項工程的歷史紀實。

傳記文學的第五種類型是評傳。這可謂是傳記文學的一種變體,就是帶有夾敘夾議、評論、評價和評判性的傳記。像一些作家、藝術家的評傳,像文能描寫深圳著名紀錄片導演李亞威的《用生命記錄生命——李亞威和她的影像世界》,就是一部評傳。還有很多傳記是以回憶錄的形式出現的,有一些則是作者親歷或者調查報告、口述實錄式的傳記,像馮雪松的《方大曾:消失與重現》,是作者通過追尋踏訪方大曾的足跡、尋找傳主的過程中不斷采集積累資料撰寫而成的。此外,還有一些“微傳記”,篇幅很短,一千字以內的小傳記,主要在網絡上傳播,影響甚廣。像黃傳會的《三分鐘讀懂中國海軍》,通過記述海軍的幾個片段故事,讓讀者簡略地瀏覽和了解中國海軍發展歷史,大致即可歸入微傳記之列。

傳記的價值

作為一種個人化的歷史寫作,傳記具有多重價值。

首先是認識價值。傳記是一種歷史寫作,記述的都是人物身上已經發生的歷史。而因為這個人物在一個國家、一個民族經濟社會發展、物質文明和精神文明建設進程中具有獨特的意義和價值,因此傳記往往具有歷史認識價值,可以增加讀者歷史知識,增進讀者對真實歷史的認識與了解和對歷史真相的把握。譬如,我們閱讀《毛澤東傳》、《鄧小平傳》這樣一些領袖或者黨和國家領導人的傳記,實際上也是在讀一個國家的歷史、一個政黨的歷史。他們的人生命運、生命歷程是與國史、黨史緊密聯系在一起的。除了歷史認識價值外,傳記還可以幫助讀者更好地認識人生、認識社會、認識人本身等。他人的傳記就是一面鏡子,可以照見我們自己,幫助我們發現自己,發現自己身上的不足和潛力。傳記文學創作可以劃分為三個層次。第一個層次是講述、描寫和回憶,如實記錄人物生存活動的歷史過程,可謂“歷史的人”。二是反思和剖析,對人物內心和精神世界毫不留情地進行解剖,展示給讀者一個血肉豐滿的“完整的人”。三是悲憫與超越,對往事皆能以一種大悲憫情懷燭照,超越人世間的是非恩怨情仇,進入到關于人生、人性、社會、時代和歷史形而上的、理性的哲學式思考。優秀的傳記往往都達到了第二個或第三個層次,具有哲理性價值,對讀者提高思想認識、建構自己的世界觀、人生觀等皆有裨助。

傳記的第二個方面的價值是勵志。優秀的個人傳記都能帶給讀者激勵和鼓舞。“自信人生兩百年,會當水擊三千里。”傳記主人公的艱難曲折的人生旅程,能夠帶給處于相似境遇中的讀者以激勵,帶給沒有相似處境的讀者以感染、感動和升華,從而更加珍惜自己的生活,更加熱愛生活、熱愛生命。梵高的《渴望生活》、艾芙·居里的《居里夫人傳》和海倫·凱勒的《假如給我三天光明》等,都能給殘疾人、處于逆境中的人們以激勵和鼓舞。張雅文的自傳《生命的吶喊》寫的是自己的人生歷程、心靈歷程,是一個女性的成長史、一個人的奮斗史。從35歲開始,她把人生押在了文學上,只許成功不許失敗。她以小學學歷,完全依靠自學和在寫作中學習,從描寫佳木斯的綠川英子開始,到玩命俄羅斯,到獨闖車臣,到采訪韓國總統的中國御醫,到只身飛赴比利時,采訪“中國的辛德勒”錢秀玲——從德國納粹槍口底下虎口救人的中國女性,到刻畫將作者從死亡線上拉回來的劉曉程。的的確確,是她塑造了筆下的人物,讓他們鮮活和性格飛揚,但這個采訪寫作過程、那些人物的品格又反過來鍛造和升華了作者的品格,促進了她自身人格的健全和完善。這是一種神奇的雙贏。讀此書,令人數次感動落淚,為苦難人生,為苦難中美好而偉大的人性和不屈不撓、不甘平庸個性的張揚,為一個善良執著女性的掙扎奮斗,也為艱難中家人的相互廝守、一往情深的癡情和愛情,為同事朋友間那種難得的真情和溫情。年輕人讀這樣的傳記,能給自己的人生指明一條真實的善而美好的道路;中年人讀這樣的傳記;可以檢討自己品行修養方面的得失,更好地走好今后的路;而步入人生后程的人讀這樣的傳記,也會多些共鳴,尋回心靈的寧靜與和諧。

《渴望生活》

《假如給我三天光明》

其三,傳記具有教育價值。像一些腐敗分子的傳記,是具備反腐倡廉的教育價值的,對于共產黨員保持先進性、純潔性都有教育借鑒價值。別人人生經歷中的失誤、走過的彎路歧路,讀者可以引為警戒,避免重蹈覆轍。那些歷史上的反面人物、負面人物的傳記,也可以起到類似這樣的警示教育作用。而關于英雄模范人物的傳記,他們的人生高度同樣可以成為讀者追求的目標或精神的標桿,具有很高的教育價值。尤其是對于青少年、未成年讀者,優秀傳記的教育價值特別顯著,在教育引領他們如何成人、成才,如何在品行道德各方面全面提升自己、提高自身的精神文化素質都有很好的作用。在中小學的思想品德政治素質教育中,也大量地引進了英模等先進人物的人生故事——傳記的一個片段,作為生動有力、潛移默化的教育素材和內容。譬如雷鋒、邱少云、賴寧等英雄的故事。作家李蘭妮關于自己人生的一些片段的記錄,特別是講述其罹患上憂郁癥之后的經歷《曠野無人——一個抑郁癥患者的精神檔案》具有超出文學文本的價值,可以幫助人們在身心護理和憂郁癥治療方面提供有益的借鑒參考。

《曠野無人——一個抑郁癥患者的精神檔案》

其四,傳記具有史志和文獻價值。每個人都是歷史的一個組成細胞。特別是那些有一定歷史地位和歷史影響的人物,他們的人生經歷就是整個社會、時代和歷史的一個有機組成。讀者對歷史紀實和人物傳記的興趣濃厚,既有出于了解歷史、汲取知識的需要,也有洞悉內幕隱情等“窺視”、“探秘”期待。例如,丁曉平的《中共中央第一支筆》是一部關于胡喬木的傳記,披露了很多重大史實,史學價值高。與傳主有關聯的歷史事件,可以通過其傳記讀到一些端倪。而用小人物串聯起大歷史,折射一個時代大的歷史事件,也是傳記可以實現的一種價值。江西滿族作家卜谷的《為毛澤覃守靈的紅軍妹》刻畫了一位百歲最老女紅軍張桂清的生動形象。這位平凡如草芥卻精神崇高的老人一生歷經曲折,受盡磨難,但始終執著信念,頑強生存,用77年的時光守護著毛澤覃的衣冠冢。這位原名張愛蘭、后被毛澤東的弟弟毛澤覃改名為張桂清的紅軍妹,曾經擔任過紅軍首長項英的家庭保姆,與毛澤覃及其夫人賀怡、項英夫人張亮等都有過近距離的密切交往。她的一生幾乎經歷了中國現當代歷史的全過程,在紅軍時期、解放后、“文革”中、改革開放時期,都有不凡的經歷或遭遇。所以,這樣一部傳記實際上不僅折射出在贛南蘇區時期的一段革命歷史,也折射出我們黨和國家數十年間的歷史運行痕跡。馮雪松的《方大曾:消失與重現》用影像與文字結合的方式,尋找一位在抗戰初期失蹤的戰地記者。方大曾是第一位深入前線,報道盧溝橋事變的中國攝影記者。作者通過記述方大曾的經歷,反映的是中國全面抗戰初期許多生動真實的歷史影像,其獨特價值和意義不言而喻。而像李潔非所寫的《胡風案中人與事》則通過講述當年受到所謂的“胡風反革命集團案”牽連的七個“籍籍無名”的“小人物”的命運遭際,折射的也正是一段顛倒黑白的非常時期的歷史真實。

其五,傳記具有指導人生的哲學價值。其實,在我們每個人的精神和心靈成長過程中,對我們產生最大影響的有很多都是優秀的傳記或者類似人物傳記的作品。像《渴望生活》《假如給我三天光明》。包括像羅曼·羅蘭的《約翰·克里斯多夫》,路遙的《平凡的世界》這樣專注于描寫人物命運的長篇小說。一個人最終的成功,決不是偶然的,也不是輕易取得的,而往往是其全部人格力量、道德能力尤其是優異的人生哲學的報償。實質上,優秀的傳記往往也體現著主角的人生哲學,體現了他的世界觀、人生觀和價值觀,因此,它們可以成為讀者精神成長過程的一種人生指南或指導。

傳記面臨的問題

當前,我國傳記文學正面臨著許多問題和需要突破的方面。

第一個明顯的問題是虛構化和小說化。目前,傳記文學創作存在著過度想象和憑空想象亦即虛構的問題。有些傳記作品,明確標注為傳記小說。這種雜交文體或跨界寫作的作品當然可以有,就像電視劇可以編造或杜撰歷史人物的故事和命運一樣。嚴格來說,這些作品亦正如歷史演義一樣,是地道的小說,而不應被歸入非虛構類文體傳記文學內。如果傳記作品中帶有明顯的虛構內容,它就從根本上損害了傳記的真實性品格,損害了傳記作為一種非虛構文本的純正價值及可信度。在我看來,傳記的生命線和底線就在于其真實性,在于其體現了歷史真實和藝術真實的有機統一。傳記是嚴肅的創作,不可以戲說,也不可以戲作。當然,歷史無法重返,無法百分之百地還原與再現,但是,我們可以通過文字敘述,無限地逼近歷史真實,揭示歷史真相,還原真實的人物及其生平故事。在這里,我們需要認真區別的是虛構與想象之間的關系。虛構是憑空想象、過度想象,而通常的傳記作品中都存在著一定的想象成分。這些想象都應在合理的、適度的范圍之內。這個“度”亦正是合理的藝術想象與虛構之間的邊界。傳記不可能也無法百分之百地排斥想象。

第二個方面的問題是雷同化、同質化、模式化非常嚴重。在當下的傳記創作領域,涌現了大量的英模人物、楷模模范、時代精英、名家名人的傳記。這些時代英雄或精英的人生幾乎是近似的、雷同的:童年少年時期遭受萬般苦難,經過個人的發憤圖強,貴人相助或好人相幫,逐步走向了成功。這是一個時代成功人物幾乎一致的模式。第二種模式是傳主人生的成功與成就幾乎都是全方位的,世間一切好事美事都被其一網網盡:婚姻愛情美滿,家庭和睦,事業成功,個人品行高尚,各方面都是圓滿無缺憾的。第三種模式是,這些傳記人物幾乎均為“十項全能冠軍”型:立功、立德、立言,各個方面都很成功。第四種模式是傳主基本沒有缺點,屬于完美型人物。主人公沒有缺點、不足和遺憾。這些都是我們當下大量傳記文學作品存在的共同的缺點和問題。同質化、模式化的傳記,很難帶給讀者心靈的震撼。能夠帶給讀者感動和震動的傳記一定是一個獨特的、個性鮮明、經歷曲折、不完美的人物。

有鑒于傳記創作存在的各種問題,我認為,傳記文學的突破,可以在四個方面進行努力。

《一個戴灰帽子的人》

一是在選材上。傳記文學的創作對象、取材范圍可以多向拓展,深度開掘。比如,可以為那些籍籍無名、默默無聞的小人物、普通人、草根人物立傳。有位報告文學作家陳慶港寫了一本書《十四家》,選取了甘肅等西部地區十四個窮困家庭,作為自己觀照的對象,講述這些家庭在十幾年時間里生活的變遷,向我們生動而真實地展現了這些貧困家庭和西部貧困人口不屈服于自己的貧困命運,以及為了擺脫自己的貧困命運而作出的種種不懈努力和在極其惡劣的生存環境中他們所表現出來的生命的堅韌和頑強。雖然作品描寫的都是非常普通的草根家庭,但卻因真實可信而給讀者留下了深刻印象。像葉多多寫《一個人的滇池保衛戰》,講述一位感動中國人物、居住在滇池邊上的一位普通農民張正祥三十多年來同破壞滇池生態的工廠企業等社會各方面的力量進行頑強的抗爭,最終弄得自己妻離子散家破人亡窮愁身殘的悲壯故事,帶給人深刻的感動與震撼。類似這樣尋常小人物的傳記,草根故事,都并不缺乏藝術感染力。

二是在主題開掘上。傳記題材領域十分廣泛,傳記的主題也可以別出心裁,可以涉及人生、生存、命運、時代和歷史的諸多方面,可以賦予一部傳記以政治學、經濟學、社會學、歷史學、人類學、心理學等各方面的價值。陳希米的《讓“死”活下去》是一部看似詰屈難讀的作品,文字充滿玄理和奧秘,講述與抒情具有深沉的理性自省,看得出作者在愛人史鐵生遠去之后寂寥孤獨卻又豐沛充盈的內心。“讓‘死’活下去”,就是要讓死不再成為陰陽阻隔、人天兩界的分水嶺,就是要跨越生死,搭建起生者與亡者進行心靈對話的橋梁。陳希米這種決絕式的堅忍與努力,令人感佩。這個紀實文本因此而具有獨特的價值。邵燕祥的《一個戴灰帽子的人》是一部回憶錄性質的紀實,作者追述自己一九六○至一九六五年間的一段生活、工作經歷。在這個時期,他雖然沾了特赦戰犯的光,被摘掉“右派分子”那頂沉重地壓在頭頂上的“黑帽子”,但特有的政治烙印迫使他不得不繼續“夾著尾巴做人”。全書如實還原作者當時的心情、心態、心境:頭上扣著的帽子變成了灰色后特殊的生存狀態與精神狀態,作者一言以蔽之曰“茍活”。這部傳記較好地體現了作者在回望歷史時的反思意識及精神,出版后受到廣泛好評。

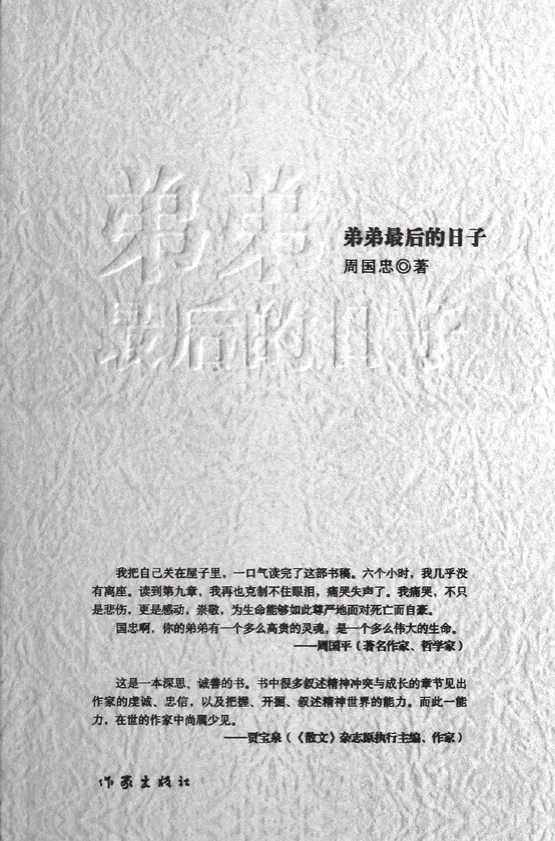

三是在敘事的技巧方面進行創新創造。方敏的《熊貓史詩》采用第一人稱敘事,以“我”與熊貓對話的形式,描寫人與熊貓的對峙、交流,講述熊貓數以百萬年的發展演變歷史,具有創新性價值。王旭烽的《讓我們敲希望的鐘啊》則直接以生者與亡靈對話、訴說的形式來虛擬真實、還原真實。這種敘事方式應該說是一種大膽的嘗試和創造。蔣巍的《牛玉儒定律》運用第二人稱,講述牛玉儒生前的感人事跡,也有與眾不同之處。周國忠的《弟弟最后的日子》也是一部與亡靈對話書,這是一部叫人心情沉重的書。主題是直面死亡的生存與思索。當弟弟被確診為肝癌晚期,進入生命倒計時或者死亡倒計時之后,一家人戮力同心,共同去挽救弟弟的生命。那是一次無望的宿命式的拯救,其中既有弟弟自我的救贖,通過堅“信”、懺悔、訴說等來達致內心的安寧祥和,也有哥哥、嫂子、妻子和母親、女兒通過親情的紐帶,借助傳統倫理道德、傳統文化的力量對弟弟不舍棄不放棄的挽救。“人生之大數莫過于生死”,一家人面對死亡即將來臨時所表現出的那種淡定從容、同舟共濟,尤其令人動容。這部作品突出的特色是哲思色彩,能夠引發讀者深入的思考,思考“人的生命該如何使用”。正如作者所言,世界是一座橋,每個人應如何從這座橋上走過?如何度此一生?即將死亡的時候又如何去保持內心的寧靜?從而引發讀者一道去探尋生命,探尋生與死的關系。

四是可以在人物的人格與精神的提煉升華方面進行創新、突破。比如,同樣是寫沈飛集團原總經理、我國航母艦載機殲-15總指揮羅陽事跡或傳記的作品,黃傳會的《國家的兒子》受到了較多的關注,并且獲得了全國“五個一工程獎”。其中一個重要的原因就在于作者不是簡單地描寫一位先進人物、時代楷模,而是充分挖掘其思想動機,挖掘其人生觀、價值觀、權力觀和地位觀。羅陽認為,東北老工業特別是像沈飛這樣的老工業,都是共和國的長子,而他自己,則自我定位為國家的人、國家的兒子,因此他要把自己的全部都奉獻給國家,為了國家的發展鞠躬盡瘁、死而后已。對人物人格精神進行如此深度的開掘,便使得這部作品脫穎而出。而關于以身殉職的北川副縣長蘭輝的作品也有不少,其中以王國平的短篇傳略《一枚鋪路的石子》比較突出,受到關注,并獲得了徐遲報告文學大獎,因為他將蘭輝這位生前并無轟轟烈烈壯舉的英模定位為平凡的鋪路石,就是一個普通人、尋常人,是千千萬萬鋪路石子之一,但是正是這樣的人,鑄就了中國發展前行的康莊大道。這樣的主題提煉就把主人公的精神完全凸顯了出來。可見,寫好正面人物,寫好歌頌體傳記,最重要的一點可能是要萃取提煉出人物的精神品質來。

《弟弟最后的日子》

傳記的題材廣泛,讀者眾多,市場廣闊,前景無限。這是一種具有很強生長性和旺盛生機活力的文體。在非虛構類創作中,傳記所占的分量將日益突出。隨著作者隊伍的不斷擴大,創作方面的不斷創新突破,傳記文學繁榮昌盛的局面應該是可以預期的。