散文創作散談

■徐 魯

散文創作散談

■徐 魯

1

有人說過,散文是一種“最家常”、最能表現世道人心和人間情懷的文體,閱讀散文,常常會被一種樸素和溫暖的人間情懷所感染。然而我們這一代人最早所接受的散文觀念,主要是所謂“抒情散文”,所以有好多年,我總以為只有“抒情散文”才是正宗的散文,心中獨推“抒情散文”來坐散文殿堂的第一把交椅。現在看來,這個觀念實在是太狹隘了。散文的天地原本比任何一種文體都要廣闊、自由和高遠,是我們自己漸漸把散文引進了一個狹窄的抒情的胡同。好的散文應該是這樣:真誠、自然是第一要素,清朗樸素,渾然天成,不可雕琢、做作和勉強。一旦雕琢就不自然了。不自然,即矯揉造作,是散文最大的不幸、最致命的毛病。無論是人、記事,還是議論、抒情、描摹風景,都應該是非常自然地流露出來,像小溪流淌在山谷間一樣,從容不迫,毫不做作。

2

散文從來就是語言的藝術。好的散文語言就像熠熠閃光的鉆石。且以法國作家儒勒·列那爾為例。他是一位善于寫作短小而精致的散文的作家。他在日記里寫道:“我是一個追求完美的作家,因此我不能成為一個偉大作家。”他極其講究語言的錘煉、簡潔和明快。他不僅不主張作家都去寫那么長的作品,而且也極力反對在作品中使用拖泥帶水的長句子。他說:“絕對不要寫長句子。碰上長句子,人們與其說是在讀,還不如說是在猜。”他也討厭毫無節制地運用形容詞。“我希望不再看到超過十個字以上的描寫。”他宣稱:“我明天的句子是:主語、動詞和謂語。”

列那爾的散文代表作有《胡蘿卜須》、《自然記事》等,都是一些幾百字甚至幾十字的短小、精致之作,有的篇什短到只有一個詞、一句話,就像光芒四射的碎鉆一樣。如他的《蟑螂》,只有一行字:“漆黑的,扁扁的,像個鎖洞。”他的《蛇》,只有一個單詞:“太長了。”他寫《螢火蟲》,也只用了三個短語:“有什么事呢?晚上九點鐘了,屋里還點著燈。”他寫《跳蚤》,也是一行字:“一粒帶彈簧的煙草種子。”他一生留下的作品從數量上講顯然不能算多,但大都精致之極,純美至極,如純金的顆粒,似閃亮的寶石。

“我只喜歡寫些富有藝術性的小東西。”他說,在寫作中,如果你已經感到某一頁寫得不太好了,就應該馬上停下來,即使是白費了一天的工夫,一個字也沒留下,也總比寫得壞強。他去大雕塑家羅丹家里看過羅丹的工作,回來后,他在日記里寫道:“應該像羅丹那樣去寫作。”以筆為刀,去細心地刻鑿文字,剔除不必要的冗長的描述,挑揀出最有力的字詞,像釘子一樣釘到每一段落里去。“一個用得好的詞比一整本寫得很壞的書強。”他說,簡練、精妙的作品應該像這樣一個女子:當她臉上的脂粉都迸落下來,露出了天然的顏色,這樣,她才顯得美麗、可愛。他認為,文學的未來是“屬于文筆簡練、惜墨如金的作家”的。他給自己規定的寫作準則是:“每天只寫一行”。

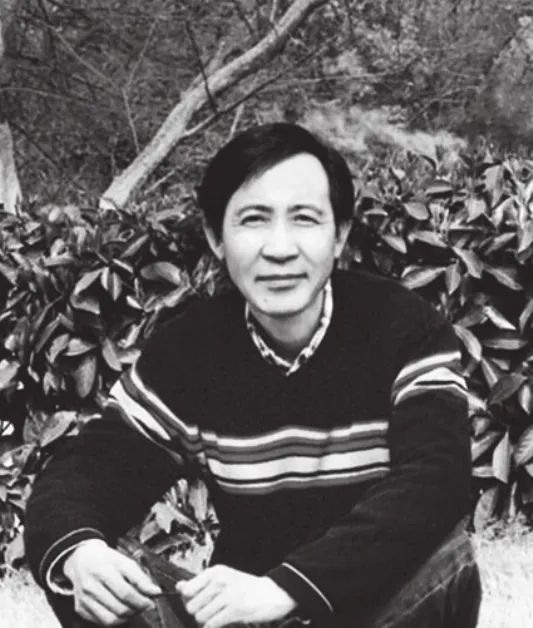

徐魯,著名詩人、作家、出版人,現任湖北省作家協會副主席,長江出版傳媒集團海豚傳媒副總經理。系中國作家評選委員會副主席。已先后出版詩集、散文集60余部,另有長篇小說《為了天長地久》以及《沉默的沙漏·徐魯自選集》、《徐魯青春文學精選》(6卷)、《金薔薇·徐魯美文系列》(6卷)等選集。作品曾獲全國優秀兒童文學獎、中國圖書獎、國家圖書獎、冰心兒童圖書獎(四屆)、臺灣地區“好書大家讀”年度好書獎、湖北省文藝明星獎、湖北省青年文藝獎、湖北省文學獎等。

3

閱讀俄羅斯作家的書,我想到最近幾年里,自己一直在思考的一個與散文有關的問題。我發現,一代代俄羅斯詩人、作家、思想家、政論家、傳記作家,用各種風格的文筆,已經試驗了散文寫作的各種可能。康·帕烏斯托夫斯基不僅用優美的散文寫出了《金薔薇》、《面向秋野》這樣的文學評論集,還用同樣優美的散文文筆,完成了六卷本自傳體長篇小說《一生的故事》。白銀時代的思想家、作家洛扎諾夫,寫過一冊《落葉集》,書中文字全部由一些零散的隨想錄和短小的札記片斷構成,有的片段甚至只有一行文字,例如:“人們像花兒一樣枯萎,凋零。”“歐洲文明將毀于惻隱之心。”等等。《落葉集》分為兩部,洛扎諾夫把它們分別命名為第一筐、第二筐,也不從把它們視為散文集,而是當作一部“札記體”長篇小說創作的。還有出生于1918年、早已著作等身的俄羅斯老作家達·亞·格拉寧,寫過一部傳記體小說《奇特的一生》。但格拉寧也不認為他寫的是“小說”,他說他寫的是“文獻散文”。他說:“文獻散文越來越引起我的興趣,創作使我厭煩了。您知道,創作歸根到底在一定程度上是不真實的,情節歸根到底全是想出來的。這一切似乎很自然,是文學中大家通用的方法,近來卻使我煩躁,我開始尋找另外的方法來描寫生活中最本質的東西。”格拉寧先生認為,文獻散文必須首先是散文,是文學,這一點很重要。文獻散文的情節,也不是虛構出來的,不是“想”出來的,而是從材料內部去尋找和發現的,去“看見”的。還有,主人公也不能簡單地加以臨摹。

所謂“大散文”,也必定出自大情懷、大境界、大手筆。如果一部散文作品所呈現出來的作家的情懷并不崇高、并不溫暖,其思想成分和精神高度也極其稀薄和低矮,甚至根本談不上對思想深度、精神風骨的追求,那么,這本書即使再怎么暢銷,這個作家再怎么熱鬧和走紅,其實都不是真正的散文文學的成功,而僅僅是作家世俗生活的成功。這種成功,最終代表不了散文和文學的高度與博大。

中國是一個散文大國,歷史悠久,源遠流長。汪曾祺先生曾經說過,如果一個國家的散文不興旺,水平不高,那么就很難說這個國家的文學是興旺的,水平是高的。無論是寫小說的,寫詩歌的,寫評論的,都應該首先把散文寫好。如果你連一篇散文都寫不好,就很難說會寫好別的體裁。司馬遷的《史記》原典,是中華文史之美質的一部集大成的著作。魯迅先生說《史記》乃“史家之絕唱,無韻之離騷”,可謂千秋美譽。余秋雨評價司馬遷是“中國首席歷史學家”,也是中國敘事文學“第一巨匠”,無疑也是超越時空的知音之言。歷史小說家、文化學者熊召政與北京人藝合作,潛心創作了大型話劇劇本《司馬遷》,向這位“中國首席歷史學家”致敬,并為陜西韓城司馬遷祠寫過一副聯語:“春秋筆縱虎,風雨夜屠龍”,也是對司馬遷秉筆直書的史學膽識、文化情懷和崇高的歷史擔當精神最形象的評價與贊美。《史記》不僅是一部為后世呈現了中華歷史之美、文學之美的文史經典,也是一部關于中華傳統精神、中華道德風骨的長篇史詩,蘊含著中華文化中獨特的“詩與真”。《史記》里所展現的道義和正氣、史識與情懷,是中華民族的一種可貴的風骨與品格。這種大氣磅礴、氣宇軒昂、秉筆直書的文史風骨,是今世的散文作者們應該潛心去認識、認同、領會和擁有的東西。

4

美國詩人羅伯特·勃萊寫過一篇《散文詩能帶給我們什么》,他所描述的散文詩的文體之美,在我看來也就是散文之美。例如,散文的語言比分行詩具有更自然的節奏和語序;在散文里,我們常常會感到作家似乎不是在和所有人說話,而是輕聲地和某個“個體”在說話;散文能夠把某些被半埋沒的感情和思想喚醒并表達出來;散文還能夠“汲取細節”,在分行詩歌里丟失的東西,尤其是微妙的細節,在散文里可以找到;散文還能夠讓我們最初的觀察和感受,甚至讓那些也許只會發生一次的事物和瞬間,鮮活地、生動地保存下來。

5

散文之美,有時也來自于散文作家對他所寫的事物的觀察和描述的獨特與精準,來自他的“百科全書式”的豐富的文化融通能力和廣博的知識譜系。巴烏斯托夫斯基在《一生的故事》里談到散文大師普里什文時,說過這樣的話:有一次,普里什文對他說,他所發表過的一切作品,和他每天所做的觀察筆記相比,是完全微不足道的。他一生都在記筆記,他主要是想為后代保存這些筆記。普里什文去世后,這些筆記中有一部分已經發表了,題名為《大地的眼睛》。就其內容來看,這是一部驚人的巨著,充滿富有詩意的思想和出乎意外簡短的觀察結果。例如,普里什文寫過一篇只有一個句子的小散文《花溪》:“在那些春水奔騰過的地方,如今到處是鮮花的洪流。”巴烏斯托夫斯基贊嘆說:“普里什文在這些筆記中用兩三行文字表達出來的這些觀察結果,如果加以發揮,就足夠另一個作家寫出整整一本書來。”

正是因為有了長期的細致入微的觀察,普里什文的散文作品在優美的文學性之外,還具有豐富和準確的有關地理學、方志學、動植物學、民俗學、氣象學、農藝學、物候學等等方面的文化性與知識性。

再以沈從文為例。沈從文以小說名世,但是他的小說都帶著淡淡的散文風格,或者說,他的小說也可當優美的散文來閱讀。他的全部作品就是他為自己的鄉土和人民所寫下的史傳,是江山風雨傳,也是苦難心靈史。故鄉的一草一木、一牲一畜和雨絲風片,都在他的心底里記憶得和保留得清清楚楚。他曾在一封家書里寫到過,“我心中似乎毫無什么渣滓,透明燭照,對河水,對夕陽,對拉船人同船,皆那么愛著,十分溫暖地愛著。”有位文學編劇把他的小說《邊城》改編成了電影劇本,沈先生對這個文學劇本的許多細節有過十分仔細的修改和批注,從中可看出他的觀察與描述是多么的講究和精確。劇本里有一句描寫:“虎耳草在晨風里擺著。”對這一句,他這么注解道:“不宜這么說。虎耳草緊貼石隙間和苔蘚一道生長,不管什么大風也不會動的。”劇本里還寫到,端午節那天下著毛毛雨。他批改說,“端午節不會下毛毛雨,落毛毛雨一般是在三月里”。像這樣的細節,無論是對散文作家的寫作,還是散文讀者的閱讀,都是很好的啟示。

6

回想起來,我最早對“散文”自覺的喜歡,美麗的散文最早所給予我的文學上的熏陶,是從高中階段開始的。我高一年級的班主任老師,也是一位文學愛好者,現在回想起來,他給我們講語文課,對一些文學性很強的散文,講得是那么生動,至今使我難忘。例如他講徐遲先生的《哥德巴赫猜想》時,關于“文化大革命”那一段:“只見一個一個的場景,閃來閃去,風馳電掣,驚天動地。一臺一臺的戲劇,排演出來,喜怒哀樂,淋漓盡致;悲歡離合,動人心肺。一個一個的人物,登上場了。有的折戟沉沙,死有余辜;四大家族,紅樓一夢;有的曇花一現,萎謝得好快啊。乃有青松翠柏,雖死猶生,重于泰山,浩氣長存!有的是國杰豪英,人杰地靈;干將莫邪,千錘百煉;拂鐘無聲,削鐵如泥。一頁一頁的歷史寫出來了,大是大非,終于有了無私的公論。肯定——否定——否定之否定。化妝不經久要剝落;被誣的終究要昭雪。種籽播下去,就有收獲的一天。播什么,收什么。”還有描寫數學家陳景潤那“天書”一般的數學手稿那一段:“……何等動人的一頁又一頁!這些是人類思維的花朵。這些是空谷幽蘭、高寒杜鵑、老林中的人參、冰山上的雪蓮、絕頂上的靈芝、抽象思維的牡丹。……”對于這樣一些段落,老師講得很細,一邊講一邊發出贊嘆:這才叫文章啊!工整有力的對仗,淋漓盡致的排比,鏗鏘有力的音節,何等精彩的文筆!若有神助,若有神助啊!現在回想起來,他那陶醉的欣賞者的神態和語氣,都歷歷如在眼前。

除了《哥德巴赫猜想》,我記得印象很深的還有《包身工》、《長江三日》、《古戰場春曉》等現代散文名篇,也是語文老師給我們重點講過的課文。講《包身工》時,他有意或無意地讓我們記住了這樣的一些句子:“黑夜,靜寂得像死一般的黑夜!但是,黎明的到來,畢竟是無法抗拒的。梭羅警告美國人當心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,當心呻吟著的那些錠子上的冤魂!”多有力的語言啊!講《長江三日》時,我首先記住的也是作家劉白羽引用過的那些充滿詩意的散文語言,如“前進吧!——這是多么好啊!這才是生活啊!”“天空啊,云彩啊,以及整個生命的美,并不只存在于佛龍克,用得著我來跟它們告別?不,它們會跟著我走的,不論我到哪兒,只要我活著,天空、云彩和生命的美,都會跟我同在!”實在是,這樣的語言本身是極其精彩的,語文老師又把它們的美賞析到了我們都能夠與之產生共鳴的地步了。受著這樣的語文課的熏陶,我應當承認,我以后能逐漸地走上文學創作的道路,是和這位語文老師的影響不無聯系的,正所謂“好雨知時節,當春乃發生,隨風潛入夜,潤物細無聲”。

7

好的或有價值的寫作,一定“有賴于作家身上的某種道德完整”(諾貝爾文學獎獲得者奈保爾語)。如果說文學創作確實也存在“比賽”與“競爭”,那么,它最后的比賽與競爭,必定是作家的道德、境界、情懷和人格修養的競爭,而不僅僅是文學技巧和藝術水準上的競爭。散文不是空中的幻城,也不是與世隔絕的童話城堡,而是帶著作家的體溫、氣息、血液、淚水和汗水的那種鮮活和堅實的生活的反映。散文作家必須對生活、對生命、對世道人心等等做出自己清晰和準確的價值判斷,必須富有道義感、社會良知和悲憫情懷,而不能躲避這些嚴肅的課題,更不能去制造混亂、低級和庸俗的價值觀。兩千多年前,孟子就追問過:“誦其詩,讀其書,而不知其人,可乎?”我理解,孟子這是在強調作家作品與人格的統一。